农民工的愿与不愿

农民是否以土地权利交换城镇户籍福利,是迄今为止户籍制度和人口社会管理制度改革滞后于城镇化进程遇到的最大问题。

农民是否以土地权利交换城镇户籍福利,是迄今为止户籍制度和人口社会管理制度改革滞后于城镇化进程遇到的最大问题。

尽管进城就业和居住是农民工生存的常态,但在户籍制度未发生根本改变的情况下,城乡双向流动仍是当前农民工外出务工的基本特征。

在就业选择上,51.8%的农民工选择了城市单向流动,且有23.6%的人相信户籍政策终将改变。48.2%的农民工选择了城乡双向流动,且有27.7%的人把双向流动视为正常状态。这种选择,反映了农民工流动的实际状况。

为此,在农民工能够在城市扎下根来以前,在农民工能够和城镇居民享受同等待遇之前,要稳定农村基本经济制度,确保农民工家庭进退有据。同时,7533万农民工已在城镇稳定就业,他们不再是传统意义上的流动人口,迫切需要与其就业方式相适应的社会管理制度。

即便不放开户口,也愿意留在城镇

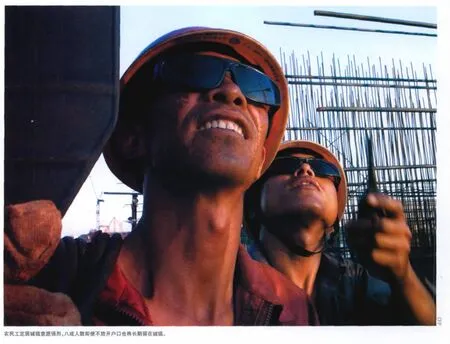

调查显示,农民工定居城镇意愿强烈,八成人数即便不放开户口也将长期留在城镇。尽管双向流动是当前农民工外出务工的基本特征,但他们在城镇稳定就业和定居的意愿却十分强烈。

课题组以“假如不提供城镇户口,你愿意留在城里吗”,来测量农民工定居城镇的意愿。结果发现79.5%的农民工都选择留在城市,只有20.5%的农民工表示干几年再回去。后者主要是年纪较大的农民工。只有18.3%的30岁以下新生代农民工选择可能返乡,而有25%的40岁以上老一代农民工选择可能返乡。

也就是说,八成农民工无论如何都会选择在城镇留下就业和居住,他们进城的选择与户籍制度是否改变无关。当农民工的就业与城镇经济发展紧密挂钩,而福利却与城镇社会管理严重脱节时,需要尽快实现户籍与服务的分离,改善农民工在城镇的各项福利待遇。否则,城乡二元分割的状态,将在城镇被复制蔓延。

调查表明,新生代农民工基本不可能再回乡务农。上世纪60、70年代“婴儿潮”时期出生的进城农民工已步入中年,并逐步退出城市,他们的子女即新生代农民工开始成为农民工的主要构成。

目前,上世纪80年代以后出生的、年满16周岁以上的青年农民工已经超过1亿人。新生代农民工多数不具备从事农业生产的技能,不会再回到农村。虽然在户籍上还是归属于农民,但他们中的多数人在城市成长甚至出生在城市,心理已经从上一代农民工的“城市过客”心态变成了“城市主体”心态。

新生代农民工对土地的情结弱化,思想观念、生活习惯、行为方式已日趋城市化。新生代农民工代表着农民工的主流,渴望市民身份认同、待遇平等及融入城市,正发生由“亦工亦农”向“全职非农”转变,由“城乡双向流动”向“融入城市”转变,由“寻求谋生”向“追求平等”转变。

在新生代农民工中,高达79.2%的人没有从事过农业生产,他们的就业技能已和二、三产业相适应,他们的生活方式已和城镇相融合,回乡务农和定居的可能性不大。

调查中,愿意在各类城镇定居的农民工高达91.2%,愿意回农村定居的农民工只占8.8%。年龄越小的农民工,越不愿意回到农村。只有7.7%的新生代农民工愿意回农村定居,而老一代农民工的比例为13.3%。这一选择意味着,以新生代为主的农民工留在城镇,已成为政策必须面对的紧迫事实。

调查发现,农民工对定居城市的选择是多元的。对定居的地方,35.7%的农民工表示在哪里打工就住在哪里,24.8%的农民工希望定居在县城或小城镇,14.7%的农民工希望定居在直辖市,9.0%的人希望定居在省会或副省级城市,6.9%的人希望定居在地级市。

根据相关数据调整后,推算出在愿意在地级以上大中城市定居的农民工占53.2%,愿意在县城或小城镇定居的农民工占38.0%,愿意回农村定居的农民工占8.8%。表明农民工进城定居的选择,与就业路径高度一致,与大中小城市和小城镇协调发展的城镇化路径高度一致。

农民工市民化的意愿,是分析各项公共服务和社会管理政策改革的基础。目前,已有约1/4的农民工举家迁移城镇,过1/2的农民工在城镇稳定就业,4/5的农民工无论如何都将以城镇为就业和居住的主要场所,9/10的农民工表达了市民化的愿景。

市民化进程的推进,应根据农民工流动的现实和意愿,在方向上要明确,在措施上要稳妥,在进度上要加快,要给农民工以稳定的预期。

不愿意以“双放弃”换取城镇户口

农民是否以土地权利交换城镇户籍福利,是迄今为止,户籍制度和人口社会管理制度改革滞后于城镇化进程,遇到的最大问题。目前,一些地方正在推行以农民“双放弃”(承包地、宅基地)为条件,换取城镇户口的试点工作。对于各地的试点工作,争议不断,褒贬不一。

一项政策的出台,要建立在充分尊重农民自主选择的基础上。问卷调查表明,农民工多不愿以置换的方式(土地换户口)来获取城镇居民身份。调查分析显示,在城镇化进程中,农民的土地不仅具备保障功能,而且表现出日益增值的财产功能。农民工并非完全不愿意退出土地,而是要求对土地具有更大的处置权。

首先,80%以上的农民工希望保留承包地。83.6%愿意进城定居的农民工希望保留老家承包地,其中46.0%的人希望自家耕种,27.2%的人希望有偿流转,10.4%的人希望以入股分红的方式处置承包地。只有8.2%的人表示愿意以土地换户口,其中2.6%的人表示给城镇户口可以无偿放弃承包地,6.6%的人表示给城镇户口可以有偿放弃承包地。另有7.3%的人希望有其他方式处置承包地。这基本上反映了农村土地经营的实际情况。

调查表明,农民工家庭自种承包地的占51.6%,委托代种或转租的占20.7%,其他情况占27.7%。重要的是,承包地对农民工不仅具有家庭粮食安全和就业保障的功能,还显示出日益重要的财产收入功能。

有土地流转的农户,每亩承包地的年租金平均为336.74元。在农民工大规模流动的情况下,许多农民已不再是传统意义上的自耕农,承包地的财产价值逐步显现,成为农民家庭重要的收入来源之一。

对于双向流动的农民工来说,承包地更成为他们在经济不景气时“进退有据”的重要安全屏障。据不同数据来源,金融危机时,没有耕地可种的农民工仅占返乡农民工的2-6%,“家中有地”极大保障了社会安定。

其次,2/3的农民工希望保留宅基地和房产。66.7%愿意进城定居的农民工希望保留农村的宅基地和房产,备将来用。33.3%的人希望能够拥有不同方式的自主处置权,其中12.3%的人希望能有偿转让,11.4%的人希望能置换城里的住房,4.8%的人希望给城镇户口,有偿放弃,还有4.8%的人希望以其他方式处置。

调查中,农民工家庭在农村的宅基地面积平均为0.77亩,住宅建筑面积平均131.67平方米,比全国农村居民家庭平均住宅建筑面积低2.73平方米,住宅价值平均为7.67万元,比全国农村居民家庭平均住宅价值高2.84万元。

由于农村建设用地的升值预期和在城镇定居的不确定性,使得多数农民工不愿意退出农村宅基地。当然,比之只有8.2%的农民工愿意以承包地换城镇户口,毕竟有多一倍约16.2%的农民工,愿意以宅基地换城镇住房 (1/3的农民工愿意交易)。这一点给地方改革探索留下了空间。

第三,接近10%的农民工能从农村集体资产获得收益。参加本次调查的农民工,有7.8%的人能从老家村集体资产获得收入,年均为554.32元,其中2.4%的人每年能从村集体资产获得2000元以上的收益。

在村集体经济比较发达,并且有收益分配的情况下,这部分农民工更是不可能退出集体成员权,来换取一纸城镇户口。通常,这类农村地区已经融入城市群或都市圈的发展,农民不但有稳定的非农就业,还有来自农村集体建设用地的租金收益分红,他们已经在实质上实现了城镇化。

但是,一些地方却以城市规划区的扩张和城镇户口的交换再来帮助他们实现名义上的市民化,可谓是南辕北辙,这也是城市周边地区征地矛盾不断激化的重要原因。

显然,以土地换户口构成了市民化进程中的一个悖论。不退地,地方政府一次支付均等服务的财力不足;退地,不符合农民自由支配财产处置权的意愿。因此,以户籍改革为手段推进市民化的传统思路值得反思。正是在这个层面上,实现户籍与服务脱钩,逐步增加和不断完善公共服务的改革,对于市民化推进具有现实的操作意义。