脑静脉窦血栓形成24例临床分析

方 鑫 孙圣刚

脑静脉窦血栓形成(cerebral venous sinus thrombosis,CVST)是一种少见的缺血性脑血管病。CVST多见于中青年,仅占所有脑卒中的不到1%,是一种可能致命的神经系统急症,病死率为5.5%~30%[1]。CVST临床表现多种多样,无特异性,易被误诊。如不能及时明确诊断和有效治疗,极易造成严重并发症或死亡。本研究对本院2007年1月至2010年11月收治的24例CVST患者的临床资料进行回顾性分析,现总结如下。

1 临床资料

1.1 研究对象和一般资料 武汉协和医院2007年1月~2010年11月收治的24例CVST患者,均经头颅CT、MRI、MRV或数字减影血管造影(DSA)证实,符合CVST的临床和MRI/MRV诊断标准[2]。24例患者中男15例,女9例,男女比例1.67∶1;年龄 16~ 55例 ,平均年龄(35.57 ±13.13)岁 ;住院天数为1~52 d,平均年龄(15.22±12.19)d。

1.2 病因、诱发因素以及临床表现 急性起病(1周内)6例,亚急性起病(1个月内)9例,慢性起病(>1个月)9例。产褥期1例,口服避孕药史1例,中耳炎2例,乳突炎1例,胃癌外科手术后1例(手术在CVST发病前7个月),周围型肺癌1例,免疫相关2例(系统性红斑狼疮SLE 1例,甲状腺功能亢进、甲亢危象1例),高同型半胱氨酸血症1例,血小板增多5例,脑外伤 2例(1例为右枕硬膜外血肿、颅骨骨折;另1例为枕骨骨折),结核性脑膜脑炎1例,原因不明 6例,患者头痛13例,恶心、呕吐 4例,视觉症状3例,癫痫间发作2例,意识障碍 4例,偏瘫3例,发热2例,脑疝形成1例,颈强3例,颈强伴克氏征、布氏征阳性1例,出现局灶性神经系统症状和体征16例。

1.3 实验室检查 血常规血细胞增高9例(最高达18.60G/L);中性粒细胞百分比增高13例(最高达91.87%);血小板增高 5例(最高达727 G/L,血小板增多症2例,其中 JAK 2基因 V 617F突变型1例)。纤维蛋白原(FIB)增高者5例(最高达5.66 g/l)。红细胞沉降率加快3例(最高达91 mm/h),ENA 异常 2例(ANA 1∶1000,抗 nRNP(+),抗SSA(+)1 例 ;ANA 1∶3200,抗 nRNP(+),抗核小体抗体弱阳性1例)。C反应蛋白增高4例(最高达17.57μmol/l)。血清抗链球菌溶血素O(ASO)增高1例(509 IU/m l)。高同型半胱氨酸1例。腰椎穿刺脑脊液(CSF)压力增高9例(CSF压力最高达350 mm H2O),CSF蛋白含量增高2例(分别为0.60 g/L和2.43 g/L),CSF白细胞数增高1例(24×106/L)。肿瘤标志物增高2例(铁蛋白252.47μg/L,糖类肿瘤 CA 199 48.88μ/m l;铁蛋白639.4 μg/L)。

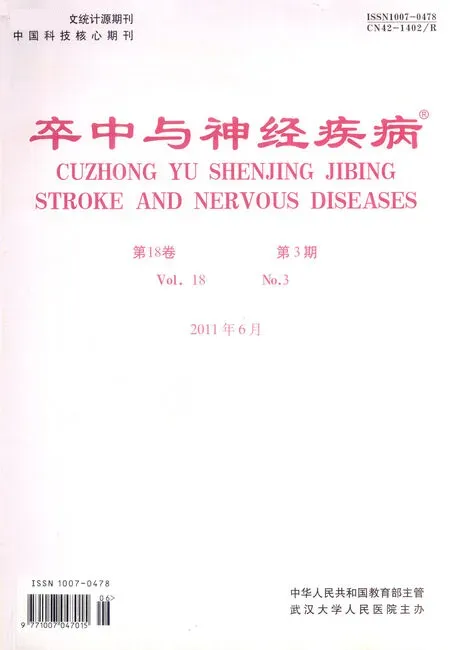

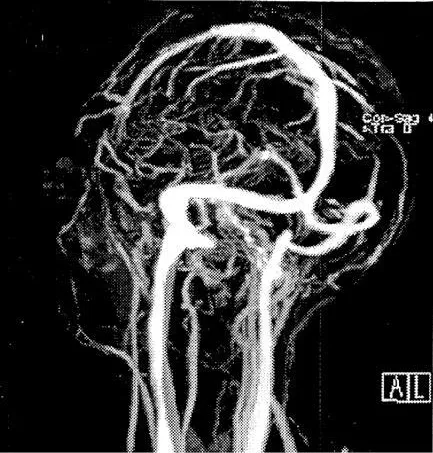

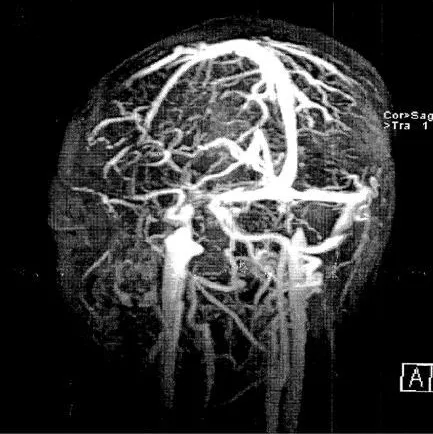

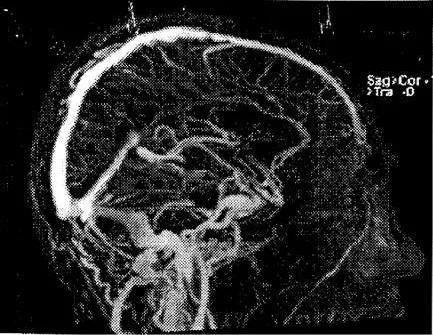

1.4 影像学检查 24例患者受累静脉窦(经CTA、MRV或DSA检查证实):上矢状窦受累 2例,上矢状窦+横窦 1例,上矢状窦+窦汇2例,上矢状窦+窦汇+乙状窦1例,上矢状窦+横窦+乙状窦3例,横窦+乙状窦受累9例,乙状窦1例,横窦3例,下矢状窦受累1例,上矢状窦+下矢状窦1例(图1、2、3)。影像学(CT、MRI)发现伴有脑实质病灶9例(其中脑实质出血灶3例),蛛网膜下腔出血3例。肺部CT示1例周围型肿瘤。超声示右肾肾盂旁囊肿伴钙化1例。

图1 正常的上矢状窦、横窦及乙状窦

图2 M RV示左侧横窦+乙状窦仅见左横窦起始段,同侧颈内静脉纤细

图3 上矢状窦中段管壁较毛糙,管径粗细欠均匀

1.5 治疗、疗效和预后 出现颅内高压症状患者给予甘露醇或联合甘油果糖脱水降颅压,病情严重者加用地塞米松及速尿降颅压,并给予对症支持治疗,癫痫间发作患者给予抗癫痫间药物(如口服丙戊酸钠)治疗。9例患者应用抗凝治疗(低分子肝素4100 U皮下注射,2次/d,以后改华法林口服)。1例行大骨瓣减压术。症状好转、缓解17例,自动出院4例,死亡2例,脑疝形成1例。

1.6 临床特征 CVST的平均发病年龄为35岁(中青年),多以亚急性、慢性形成起病(约占75%)。约75%存在诱发因素(感染、肿瘤、脑外伤、产褥期等),约25%无明显诱因。临床表现以颅内压增高症状多见如头痛、恶心、呕吐(约占71%)。常见局灶性神经系统损害的表现(约占67%)。凝血功能异常(如高纤维蛋白质、血小板增高)约占42%。二维时间飞跃磁共振血管成像(2D-TOF MRV)、三维对比增强磁共振血管成像(3D-CE MRV)可以清晰显示CVST病灶。CVST最常累及横窦和乙状窦,其次为上矢状窦。影像学检查(CT或MRI)发现脑实质病灶9例(约占37.5%),其中脑实质出血灶3例(约占12.5%)。9例患者接受抗凝治疗,抗凝治疗后患者均未出现出血,症状缓解明显,安全有效。入院治疗后临床显著改善率为70.83%。死亡2例(约占8.3%)。

2 讨 论

CVST是一种少见的缺血性脑血管病,占全部脑卒中的不到1%,为脑静脉或静脉窦血栓形成,极少数情况下也包括皮质静脉。CVST多与中耳炎、乳突炎、眼眶和中央颜面部皮肤感染有关。自从抗生素问世以后,更常见于肿瘤、产褥期、全身性疾病、脱水、颅内肿瘤以及口服避孕药。凝血功能异常是CVST最常见的原因,其他的危险因素包括手术、头部外伤、动静脉畸形、感染、副肿瘤综合症和自身免疫性疾病。但30%的病例没有发现潜在的病因[3]。本组研究发现既有传统的诱因如中耳乳突炎,又有目前多见的诱因如肿瘤、口服避孕药、脑外伤、产褥期以及免疫相关疾病。本组研究发现约25%的患者无明显诱因。有文献报道在控制不良的肾病或肾病综合症发病初期可出现CVST并发症[4]。本组未发现伴有肾病综合症,仅有1例肾盂旁囊肿伴钙化。Coutinho等发现624例CVST患者中75%是女性[5]。女性患者更为年轻,头痛为主要临床表现。65%的女性存在性别特定的危险因素(如口服避孕药、围产期、激素替代疗法等),而且预后更好。本组研究发现男性患者较多,可能与收集病例数较少有关。女性患者有特定的诱因(如口服避孕药,罹患SLE等)而且疗效较佳。

CVST临床症状多种多样,缺乏特异性,以亚急性颅内压增高症状为主,可伴意识障碍、抽搐和偏瘫等症状。某些患者仅表现头痛这样的孤立症状,其血栓部位多位于横窦[6]。本研究CVST以亚急性起病多见,头痛常见,有的病例仅仅以头痛就诊。本组研究发现白细胞增高、凝血功能异常(如高纤维蛋白原、血小板增高)较为多见,肿瘤标志物增高亦有助于提示或支持肿瘤诊断。这些改变均符合以前的相关文献报道。

数字减影血管造影(DSA)检查是大多数血管成像的“金标准”。血管内介入和CVST溶栓治疗首选DSA。但是DSA作为一种侵入性检查存在相应的风险(包括辐射和碘对比造影剂的不良反应),另外还有二维平面成像的局限性,不能反映颅内受累脑组织的继发改变,而且静脉窦发育异常也可出现假阳性。基于这些原因,无创成像技术正在颅内静脉系统评价中发挥更大的作用。CT静脉造影(CTV)以及钆增强技术为辅的磁共振静脉造影(MRV)是静脉窦血栓形成较好的诊断方法,在很多医院已经部分取代 DSA检查[7]。本组研究发现2D-TOF M RV、3D-CE MRV非常有助于CVST的诊断。CVST最常累及横窦和乙状窦,其次为上矢状窦,亦符合相关的文献报道。由于CVST神经系统表现多样性和非特异性,因此CT、MRI和MRV对于早期诊断和干预显得至关重要。

Zubkov等采用量化评分的方法来评价CVST的严重程度和脑实质病灶的关系,56例患者中19例存在脑实质病灶,占到全部患者的34%;CVST的严重程度与大脑病灶增加之间有关(无脑实质病灶患者评分1.9:有大脑病灶患者评分3.1,P=0.006)[8]。本组研究发现CVST伴有脑实质病灶约占37.5%,其中脑实质出血灶约占12.5%,而且存在脑实质病灶的患者,其病情较重。这些都符合国外的文献报道。

目前CVST的主要治疗方法是使用抗凝剂,如剂量调整的肝素静脉注射或体重调整的低分子肝素(LMWH)皮下注射(B级证据推荐)。伴有颅内出血不是肝素治疗的禁忌症。现在对于急性期后口服抗凝药物最佳维持时间仍然不甚清楚。目前认为继发于一过性危险因素的患者可继续服药3个月;特发性CVST如杂合子型Ⅴ因子Leiden突变或凝血酶原基因G20210A突变和血浆Ⅷ因子水平增高的患者维持时间为6~12个月;反复发作和严重血栓形成的患者(如抗凝血酶,蛋白C或蛋白S缺乏症,纯合子型Ⅴ因子 Leiden突变或凝血酶原基因G20210A突变,抗磷脂抗体异常以及结合异常)可以考虑长期抗凝治疗。另外13%的CVST患者临床预后差,还可以选择侵入性的血管内溶栓治疗。CVST往往伴随着各种神经系统并发症,如癫痫间,颅内高压等,需要相应的对症处理[9,10]。本组研究发现患者接受抗凝治疗后均未发生出血,症状缓解明显,安全有效。

对于大量出血性脑静脉闭塞患者,可因小脑幕切迹疝导致病情凶险,而不能从血管内溶栓治疗中获益。因此有学者提出改变治疗策略,对这些患者进行手术干预,施行大骨瓣减压术。Coutinho等认为大骨瓣减压术可以挽救生命并且改善预后[11]。本组研究发现行大骨瓣减压术后可以改善症状。

1 E Im tiaz DK,Rajpara DS,Majeed DT.Cereb ral venous sinus th rombosis:a diagnosisnot to bem issed.Br JH osp M ed(Lond),2010,71(9):528-529.

2 Stam J.Thrombosis of the cerebral veins and sinuses.N Eng1 J M ed,2005,352(17):1791-1798.

3 Saadatnia M,Fatehi F,Basiri K,et al.Cereb ral venous sinus th rombosis risk factors.Int JStroke,2009,4(2):111-123.

4 Xu H,Chen K,Lin D,et al.Cerebral venous sinus thrombosis in adult nephrotic syndrome.Clin Neph rol,2010,74(2):144-149.

5 Cou tinho JM,Ferro JM,Canhao P,et al.Cereb ral venous and sinus th rombosis in w omen.Stroke,2009,40(7):2356-2361.

6 Cumu rciuc R,C rassard I,Sarov M,et al.Headache as the only neurological sign of cerebralvenous th rombosis:a series of 17 cases.JNeu rolNeurosu rg Psychiatry,2005,76(8):1084-1087.

7 Agid R,Shelef I,Scott JN,et al.Imaging of the intracranial venous system.Neu rologist,2008,14(1):12-22.

8 Zubkov AY,M cBane RD,Brow n RD,et al.Brain lesions in cerebral venous sinus thrombosis.Stroke,2009,40(4):1509-1511.

9 Coutinho JM,Stam J.H ow to treat cereb ral venous and sinus thrombosis.JThromb Haem ost,2010,8(5):877-883.

10 Einhaup l K,Stam J,Bousser MG,et al.EFNS guideline on the treatment of cereb ral venous and sinus th rombosis in adult patients.Eur JNeurol,2010,17(10):1229-1235.

11 Coutinho JM,Majoie CB,Coert BA,et al.Decom pressive hem icraniectom y in cerebral sinus thrombosis:consecutive case series and review of the literatu re.Stroke,2009,40(6):2233-2235.