风格的矩阵,生命的呼吸——从《大象》看电影的创新之路

我们不可以放弃探索,

终极的探索将是开始时的出发点,

让我们重新认识它吧。

——T.S.艾略特

艺术永远渴望超越,也需要超越。然而,在当今艺术界,以丹托等人为代表的认为艺术“业已丧失创新可能性”的“艺术终结论”声声不绝[1];就电影行内而言,漫长电影史无数前人的银幕杰作也不能不带给当今电影创作者强大的“影响的焦虑”。电影该如何创新?透视2003 年在第56 届法国戛纳电影节上一举夺得最高奖项金棕榈奖和最佳导演奖两项大奖的影片《大象》,端倪可察。

一、风格的矩阵

影片《大象》的第一个吸引人之处,是其充满游戏感的叙事策略:同一时空的多视角再现。

影片的真实时间从埃里克上课时受到同学欺负开始,到埃里克杀害藏在冷冻室里的乔丹和凯丽时结束。在这段相同的时间中,每个人穿行在各自不同的生活之流中。为清晰地划分段落,导演特地在每一段开始前用字幕加以说明,从而把屠杀开始前的影片划分为六个段落,在每个段落里,影片中的中学生轮番充当主角和配角(这暗合了旁知视角的叙事特点——每个人都是站在自己的角度来看世界,“我”永远是主角,而在别人的故事里“我”就成了配角),看似各行其道,却又齿轮咬合(例如,“艾利亚在楼道里遇到约翰并为他拍照,米雪儿在他们身边跑过”的场景从不同人的视点三次复现,成为段落之间明显的咬合点之一),并最终逼向同一时空:那是屠杀开始的地方。

在影片《大象》中,摄像机在散步——它游移着,从一个个体到另一个个体。格斯•范•桑特要拍的,或许正是这样一种真实而偶然的生存境遇:一方面,散步的摄像机(大量的手持移动镜头)制造了纪录片般的风格,通过“时间维度上的平铺”对这偌大的校园做出立体式的呈现,与屠杀段落的“硬切”形成了鲜明的对照;另一方面,这叙事结构背后隐藏着价值取向和叙述意义——最大限度地对个体存在的价值和意义给予尊重;最后,“同一时空的多视角再现”的叙事策略也制造了一些“结构性悬念”(如上文提及的“艾利亚在楼道里遇到约翰并为他拍照,红衣女孩在他们身边跑过”的镜头第1、2次出现的时候,“红衣女孩是谁”的悬念一直保持着)。

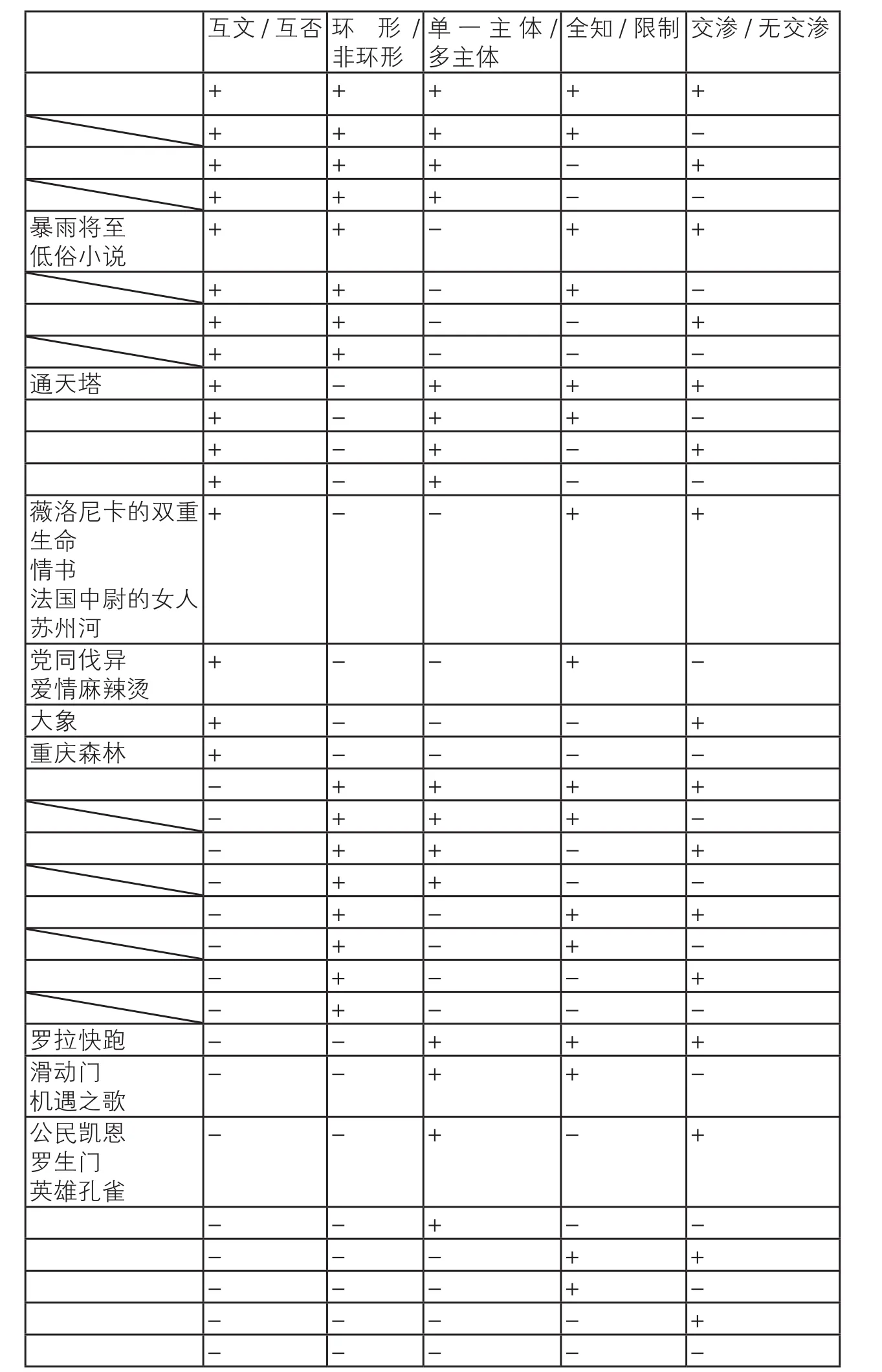

我们可以为《大象》的叙事创新拍手称赞,但大可不必将本片导演惊为天人。借用丹托的说法,艺术作品总是处在一定的历史序列之中,也唯有放在历史语境中才能确定自己的身份。分段叙事手法自格里菲斯《党同伐异》早已有之,后来又有为数不少的电影发展出种种变式。艺术风格 / 艺术手段总是以成对的形式出现,因此,我们可以对采取分段叙事手法的电影就其各项风格 / 手段的选择做出排列组合,列出丹托所言的“风格矩阵”(图1)。

面对这样的矩阵,我们会看到影片《大象》的创新价值所在,更重要的是,我们会发现艺术创新是艺术内在的呼唤,而呼唤的,或许只是旧有元素的一次新的碰撞。我们甚至可以计算出在这个矩阵中还有多少有待填补的空白——创新并不像我们原本想象的那般困难。

二、生命的呼吸

如上所言,我们可以从理论上计算出艺术界的风格的总量,那么,如果艺术界的所有风格都已经由具体的艺术实践体现出来了,艺术创造的可能性也就被穷尽了么?影片《大象》作为一个典型的个案作为了否定的回答: 即使我们接受丹托将艺术界定为创新的理论,也不会出现艺术终结的恐慌,因为我们可以为艺术寻找不可穷尽的创造的可能性。这种不可穷尽的创造的可能性,正是一个人当下的不可重复的生存经验。

图1

影片《大象》正是用镜头的长久凝视表达了对个体性的生命体验的关注,它似乎想告诉我们:生命就是由这样不同的、但同样真实、完满的片刻组成。这些跟拍镜头多采用大光圈和长焦距,景深很浅,观众能看清的常常只是演员的脸甚至后脑勺,很明显,导演就是要观众去关注这一个个会呼吸的生命,去关心他们的彷徨、孤寂、叛逆、不安、笨拙和美丽。人物背景是虚化的,导演却没有忘记利用这虚化的背景来表意:如,卷发的米雪儿向前景跑来和虚化的背景中的同学们向景深处相拥走出形成鲜明对照,表现了米雪儿与众人的“格格不入”;而在浴室中的米雪儿的镜头里,背景里的光洁的女生美腿(尽管被虚化)更像是对米雪儿的一次冷冷的嘲讽。电影中还有很多这样的镜头:推位镜头跟随某一角色穿过人群,一种流动的亲密感由此创生。因为手持摄像机的缘故,镜头有点晃,在某种程度上说,则愈发显得真实了。

当我们在观影中让不发语的摄像机代替了我们的双眼,将自己同样托付给时间之流,渐渐地,会为影片的氛围浸淫。影片中不少抓拍镜头扣人心弦:橄榄球场上米雪儿第一次走入镜头,四十五度仰望天空,类似捕捉阳光的暖意,身子却站不稳,面对周遭的世界她无所适从;食堂里的埃里克手握粉红色的小笔记环视天花板一周,眼神茫茫然无处着落……那是青春之花花瓣撕裂的声音,一种会呼吸的痛。

贴近时代的、生命的呼吸,是艺术创新的真正源泉。真正的电影艺术家该是一个时代最敏感的神经末梢。

影片《大象》的主题之撩人,不仅仅在于暴力事件本身,也不止于表现青春的躁动,更是日常生活虚拟化这一当今社会现实的投射:当媒体叙事开始操纵我们的生活,生活本身已经真假难辨。

片中的凶杀案完全像一场游戏。当镜头对准了床上玩电脑游戏的埃里克纵深推近的时候,亚历克斯弹的钢琴在一旁响得异常坚决,而当镜头切到电脑屏幕时,音乐又回到舒缓优美——这是生命与死亡的变奏。如果仔细观察,会看到埃里克的头巾和电脑游戏中左下角的那个是如此相似——这两个孩子即将把生活中一个个活生生的同学当成游戏中的靶子。在杀人行动前,他们预祝:“玩得开心!”杀戮中,他们懵懂、坦然的面孔叫人心寒。在影片末尾,杀人者如同欣赏自己的艺术作品一般注视枪杀场景和被枪杀的人,在杀人的空档还嚼着口香糖、喝着饮料。

影片中的两处情节极耐人寻味。一是:艾利亚在图书馆面对荷枪实弹、全副武装的亚历克斯和埃里克,第一反应不是夺路逃跑而是举起相机拍照——人们早已习惯了媒体虚构的叙事,与真实世界隔膜甚深了。

另一处情节是在学校“同性—异性联盟”讨论中,桑特调侃凭借一头粉红色头发和一只彩虹手镯来判断一个人是否是同性恋者的观点。这一议题被巧妙地置于“质疑真实”的影片大命题之中。

“当现实本身已被虚拟化,艺术只有不再虚拟才能发挥其救赎功能。[2]”当代美学的一个重要命题正是艺术与现实间发生的这样一种奇妙的倒转:“在一个本质上是模仿的现实中,艺术不再模仿;在一个虚拟的现实中,艺术不再虚幻;在一个按照某种规则构造出来的世界中,艺术是‘事物本身’[3]”。

这是当代艺术的不二诉求。从这样的角度,我们也就能够理解影片《大象》的导演对“真实”的几近变态的迷恋:片中绝大部分角色都由当地的高中生担纲、让他们使用本名、部分即兴表演、占影片极大比例的长镜头……还有,通过“同一时空的多视角再现”的叙事策略让观众最大可能地感受枪击案的真实——这是不能“语言化”的暴力,这是我们一无所知的生活真相。

结语

题材的敏感性和形式的先锋色彩都是影片《大象》加分的地方。《大象》的创新,来自技巧性极强的“矩阵排列”,更来自贴近个体生命和时代脉搏的深切呼吸。这也是影片带给从影者如何摆脱“影响的焦虑”的思考和启迪。

注释

[1]参见:(美)丹托 著,欧阳英译,《艺术的终结》,江苏人民出版社,2005年版。

[2]彭锋:《回归:当代美学发展的11个问题》,北京大学出版社,2010年版,第11页。

[3]同上。

[1](美)丹托 著,欧阳英译,《艺术的终结》,江苏人民出版社,2005年版。

[2]彭锋:《回归:当代美学发展的11个问题》,北京大学出版社,2010年版。

[3]宣雁:《范式的力量——分段叙事的分类》,北京大学硕士学位论文。

[4]罗岳:《行走的含义》,《当代电影》,2004年第3期。

[5]张体:《“仿真”时代的青春——浅析〈大象〉的真实观》,2004年第5期。