南锣鼓巷社区的历史文化遗迹

党洁

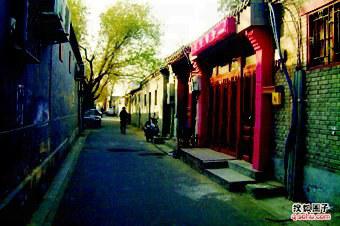

南锣鼓巷是元大都城的一条南北通道,拥有800多年的历史。巷的东西两侧各有八条东西走向的胡同,宛如多腿的蜈蚣,故南锣鼓巷又被称为“蜈蚣巷”。以南锣鼓巷为界,以东的八条胡同为“昭回坊”,以西的八条胡同为“靖恭坊”。明代,“昭回坊”和“靖恭坊”合二为一,更名为“昭回靖恭坊”。清代,此处属镶黄旗驻地。

南锣鼓巷59号有一座大门,当地居民称其为“洪家大门”,为洪承畴的家祠。65号院是其旧宅。民国时期,59号成为古人类研究专家、北京猿人第一个头盖骨的发现者裴文中的住所。

南锣鼓巷西侧的八条胡同

前鼓楼苑胡同在明代是大兴“养济院”所在地,是收养孤老的地方,因此,此条胡同在明代称为“孤老胡同”。清代,“孤老”被讹音为“鼓楼”,再加此胡同位于鼓楼的前面,胡同名称也改为“前鼓楼院”,取“鼓楼前方院子”的含义。清末,“前鼓楼院”又改名为“前鼓楼苑”。7号是东北军张作相的副官宋寿山的旧居,现为“七号院”西餐厅。该院坐北朝南,三进院落。

黑芝麻胡同在明代称“何纸马胡同”,取自胡同内一户制造纸马的何姓人家。纸马旧指版印的神像,俗称神马儿。清代以后,胡同被讹音为“黑芝麻胡同”。13号是清朝京城“四大财主”之一、荣禄的叔父奎俊的故居,西为住宅,东为花园。民国时期,13号成为国民党中央执行委员顾孟余的宅第。14号是著名学者启功的旧居。1920年,启功迁居到此,一直居住到1957年。

沙井胡同原名“沙家胡同”,清宣统时期改名为“沙井胡同”。15号为三进四合院,是清光绪朝大臣奎俊的前宅。大门内有影壁,一进院有倒座房五间,二进院有过厅五间,三进院有北房五间,东西厢房各三间,保存完好。

景阳胡同在明代称“宣家井胡同”,清代称“井儿胡同”,1965年改为今名。胡同西段是清末大学士文煜私宅“可园”的爬山廊,景观非常丰富,是难得的幽静之所。

帽儿胡同2号曾是中共晋察冀中央局城工部秘密电台隐蔽地,负责人赵振民。1949年1月,傅作义在东单广场修建了临时飞机场,企图飞离北平。解放军在城外用炮火轰炸飞机场,命中率很低。地下电台及时获取情报,将落弹点汇报给平津前线指挥部,东单机场被彻底摧毁,傅作义南逃的计划落空。5号院据传是清末重臣荣禄的一处府邸。7号、9号、11号院是清末大学士文煜的宅园,7号是马号,9号是“可园”,11号是正宅。文煜是钱庄存款大户,家财大多存在胡雪岩的“胡庆余堂”,后来胡雪岩犯事,文煜成为胡庆余堂的最大债权人,并接管了“胡庆余堂”。冯国璋当上北洋政府代总统后,从文家手中买下7号、9号、11号院,并收购了邻近的13号、15号,修建了一所庞大的豪宅。冯国璋死后,冯的家人将13号、15号租给朱家溍的父亲朱文钧,朱家溍在这里度过了他的童年和少年时光。日军占领北平以后,冯家将房宅全部卖给了当时的伪军司令张兰峰。21号原是建于明成化年间的文昌帝君庙。文昌帝君,即传说中的文曲星,掌管人间功名、禄位的神仙。文昌帝君庙原有山门、前殿、中殿、后配殿、东跨院等建筑,已荡然无存,其旧址现为帽儿胡同小学。35号、37号原为清宣统皇后婉容之父荣源的承恩公府。婉容由此宅出嫁入宫。婉容之名是其父根据《洛神赋》中“宛如游龙”所起,容有谐音,通龙。1930年,朱家溍随父亲由帽儿胡同13号、15号迁至婉容旧宅居住。45号院原为明代北镇抚司所在地,清代,这里先成为刑部的会同馆,后变为步军统领衙门。

雨儿胡同在明代称“雨笼胡同”,清代改为“雨儿胡同”,沿用至今。11号至15号曾是清买办兼北海公园董事会会长董叔平的旧宅。建国后,13号院成为国画大师齐白石居所。齐白石在此居住了不足三个月便离开了人世。31号、33号在上世纪五十年代后分别是罗荣桓元帅和粟裕大将的住所。

蓑衣胡同名称的来历有两种说法,一是因地理位置在雨儿胡同以南,故称“蓑衣胡同”,取防雨之意;二是因胡同内原有“裟衣寺”,常被讹传为“蓑衣寺”,胡同因寺而得名。2号是现代画家溥任的故居。

福祥胡同因“福祥寺”而得名。“福祥寺”,始建于明正统元年(1436),一武姓太监为明英宗祝寿,舍弃自家的宅院修建了寺院。清雍正二年(1724),锡乎图克图使节来京朝拜,购买“福祥寺”为驻京行馆,将其改为喇嘛庙,更名为“宏仁寺”。“宏仁寺”包括山门、前殿、中殿、后殿。今25号是“福祥寺”旧址,现仅存中殿。11号院是奉系将领王树常的故居。

南锣鼓巷东侧的八条胡同

菊儿胡同在明代称“局儿胡同”,清乾隆时期改称“桔儿胡同”,后谐音为“菊儿胡同”。3号、5号、7号是清代光绪朝大臣荣禄的出生地和府第。3号是祠堂,5号是住宅,7号是花园。荣禄之女嫁给了醇亲王载沣,生有一子,名溥仪,即后来的末代皇帝。解放后,7号曾做过阿富汗大使馆。33号是圆恩寺旧址。41号是清代的“宏德禅林”旧址,据说庙里的开山和尚是清代某位皇帝的替僧。

后圆恩寺胡同因位于圆恩寺之北而得名。7号院原是清末庆亲王奕劻次子的宅第。抗日战争胜利后,蒋介石携夫人宋美龄来京庆祝抗战胜利,7号院成为蒋介石的行辕。新中国成立后,7号院曾作为南斯拉夫驻华大使馆,现为对外协会友好宾馆。13号院是茅盾故居。20号是清代“镶黄旗官学”旧址,现为黑芝麻胡同小学。28号是万庆当铺旧址。此外,前最高人民法院院长谢觉哉、民革中央副主席熊克武、民主党派人士施复亮都曾先后在此胡同居住。

前圆恩寺胡同因胡同内的“圆恩寺”而得名。“圆恩寺”始建于元至元年间,后多次重修。5号是“圆恩寺”旧址,现仅存东厢房。著名华侨陈嘉庚曾在圆恩寺居住。陈嘉庚,新加坡华侨,著名的实业家、教育家。1921年,陈嘉庚创办了第一所由华侨创办的大学——厦门大学。毛泽东曾赞誉陈嘉庚为“华侨旗帜,民族光辉”。

秦老胡同在明代称秦家胡同,盖因胡同内有一秦姓人家居住,清代改为今名。9号是关帝庙,现仅存大殿。18号是多贝子府,多贝子是清乾隆皇帝的女儿和敬公主的后裔,1940至1944年期间在此居住。19号、21号为北京地区典型的并列四合院。35号院原为晚清内务府大臣察哈拉氏明善府第的花园部分,名为“绮园”。据《道咸以来朝野杂记》记述,“内务府世家,数代为总管大臣者,有明元甫善,世称明索者。”索家的后代为曾崇,因曾崇的女儿为末代皇后婉容的姨妈,因此民间流传着此宅是“皇后的姥姥家”的说法。此外,末代皇帝溥仪的老师朱益藩曾在此胡同居住。1916年至1924年,朱益藩受小朝廷之邀,出任上书房师傅,教授溥仪汉文,兼做“御医”。在溥仪的诸位老师中,朱益藩的地位和影响仅次于陈宝琛。

北兵马司胡同因元代设有“北城兵马司”而得名。胡同内的“涵珍园”餐厅即是兵马司将军府旧址。17号曾是清代大学士灵桂的府邸。清末民初,灵桂府成为赵尔巽的私宅。赵尔巽,清末汉军正蓝旗人,曾任清朝东三省总督。民国后,赵尔巽任清史馆馆长,负责主编《清史稿》。17号现为中央戏剧学院校区的一部分。

东棉花胡同15号院原是清末广州将军凤山的宅第。1911年,凤山受命调往广东,弹压革命党人。10月25日,进入广州城,在仓前街“成记洋货号”商店门口,被从天而降的三枚重磅炸弹当场炸死。策划此起暗杀行动的是南洋华侨周之贞,以及革命青年李沛基、李应生等人。据说,爆炸的现场留下了几十具尸体,焦黑难辨,凤山的小妾根据鼻烟壶才认出了凤山的尸体。39号是中央戏剧学院,原为北洋政府时期国务总理靳云鹏的故居。

板厂胡同在清乾隆年间称“板肠胡同”,光绪年间改为今名。19號院是北京胡同中罕见的“穿堂门”建筑风格。“穿堂门”由南至北将板厂胡同与东棉花胡同相连,其四合院的独特风貌体现了元、明时期院内胡同套胡同的特色。新中国成立后,朝鲜大使馆曾设在19号院内。30号、34号原是清嘉庆皇帝的三女儿庄敬和硕公主的公主府。清嘉庆十六年(1811)三月,庄敬和硕公主去世,葬于今天的公主坟。庄敬和硕公主无子,立僧格林沁为嗣,僧格林沁后来晋封僧王,于是,公主府变成了僧王府。自1934年至2003年,朱熹的第25世孙朱家溍除了抗日战争时期住在四川外,其他时间一直居住在僧王府34号院。朱家溍,浙江萧山人,毕业于辅仁大学国文系,就职于故宫博物院。袁世凯称帝后,一度下令把紫禁城太和殿的宝座换成了西式靠背座椅。解放后,朱家溍在紫禁城的库房内发现了宝座的残件,经过一年多的修复,恢复了宝座的原貌,重新陈列在太和殿。

炒豆胡同63号、65号是清庄敬和硕公主“公主府”的一部分,后为僧格林沁“僧王府”的一部分。

作者单位:北京青年政治学院