软岩巷道锚网索联合支护设计及支护效果分析

张向东,张虎伟,阮剑剑

(辽宁工程技术大学 土 木与交通学院,辽宁 阜 新 123000)

0 引言

软岩矿井在我国煤系地层中分布广泛,全国30多个矿区都遇到过软岩支护问题。每年我国软岩巷道的开掘量约有6×106m3,直接影响煤矿的安全生产[1]。软岩的种类有很多,不同类型的软岩其强度特性、泥质含量及力学特点有很大的差异,因此对软岩巷道进行支护设计不能简单的采用工程类比的方法,必须对矿井的软岩类型进行科学的判定,之后采取相应的加固方法。何满潮教授根据软岩的强度特性,泥质含量、结构面特点及其塑性变形力学特点对软岩进行了分类(表1),有效的指导了工程实践,本文中软岩类型的判定便依据了该种标准。此外,软岩巷道在开挖后围岩进入塑性或流变状态,传统的常规支护仅能保证围岩弹性工作状态时的稳定性,对于软岩巷道则失去了支护作用[2]。因此必须遵循软岩的物理及力学性质,采用联合支护的技术。

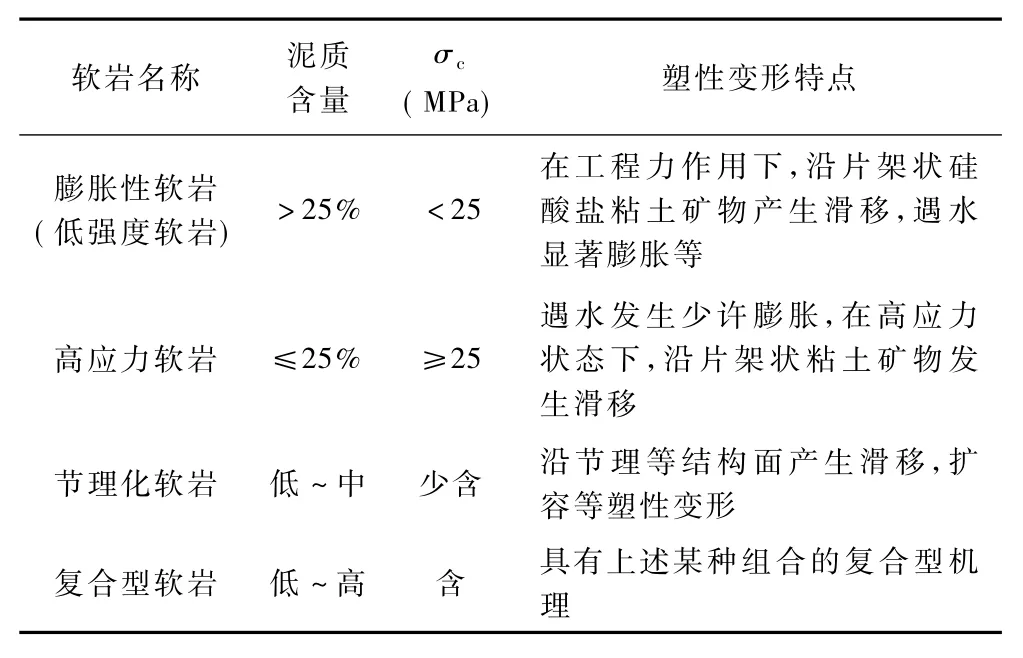

表1 软岩分类表[2]Table 1 Soft rock classification tab le[2]

1 工程条件分析

1.1 巷道工程概况

20110回风顺槽位于高家梁煤矿第一开采水平2-2上煤层,埋深 200m,巷道开口设计坐标为 X:396297.6926 Y:422551.3080。该巷道北西段为20110皮带顺槽,与2-2上回风大巷延伸段正交。该巷道采用矩形断面形式,高3.3m,宽 5.0m,巷道长1436.5m,该巷道的作用是稀释和排除有毒有害气体和粉尘,完善20110综采工作面的通风系统,服务年限为1a。巷道地表地形呈东北高、西南低。地形高差较大,地表切割强烈、沟谷发育。区域地貌属高原侵蚀性丘陵地貌,低矮山丘、植被稀疏,为半荒漠地区。巷道两帮为实体煤,煤层呈单一倾斜、结构简单,煤层倾角2°~5°,重度13.1kN/m3。煤以暗煤为主、暗淡光泽、含丝炭,煤层中节理裂隙发育。顶板以粉砂岩为主,局部为中砂岩。底板主要为青灰色砂质泥岩和粉砂岩,局部为泥岩、细砂岩。顶底板岩石为砂泥质胶结(岩石颗粒缝隙充填物),较为松软、易碎、潮湿含有少量水份,岩石遇水易泥化。

1.2 围岩性质分析

造成巷道围岩产生大的塑性变形的原因有很多,其中岩性因素是内在因素也是起关键作用的因素。特别对于软岩来讲,粘土矿物的成分及含量决定了软岩的物理、化学及力学特性。所以要想对软岩巷道进行有效的支护就必须要对软岩的矿物成分及围岩物理、力学性质做出科学的分析。

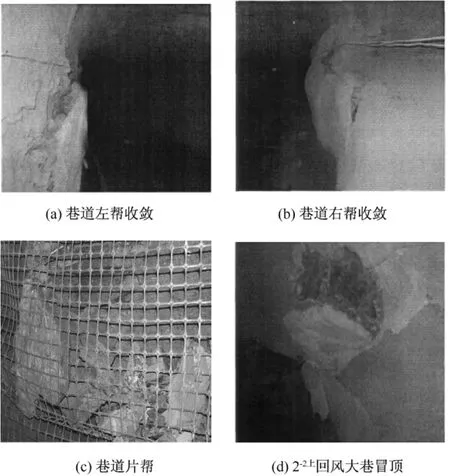

由高家梁地质资料可知,2-2上开采水平的软岩主要为粉砂岩、砂质泥岩,局部包含中砂岩和细砂岩。所含矿物成分主要为石英、云母、少量岩屑及粘土矿物,其中粘土矿物占31.3%,粘土矿物中蒙脱石含量高达55%,占软岩成分的17.2%。当软岩中含有较高的蒙脱石时会造成岩石吸水性强,膨胀性强,软化明显的现象,进而巷道围岩出现一系列的破坏现象[3]。高家梁矿2-2上软岩巷道破坏情况如图1所示。

图1 2-2上煤层软岩巷道破坏情况Fig.1 The destruction cases of soft rock tunnels in 2-2 up coal

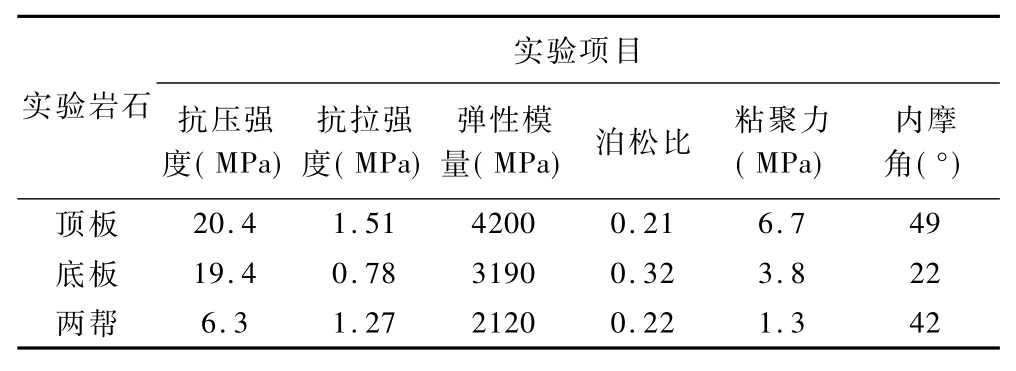

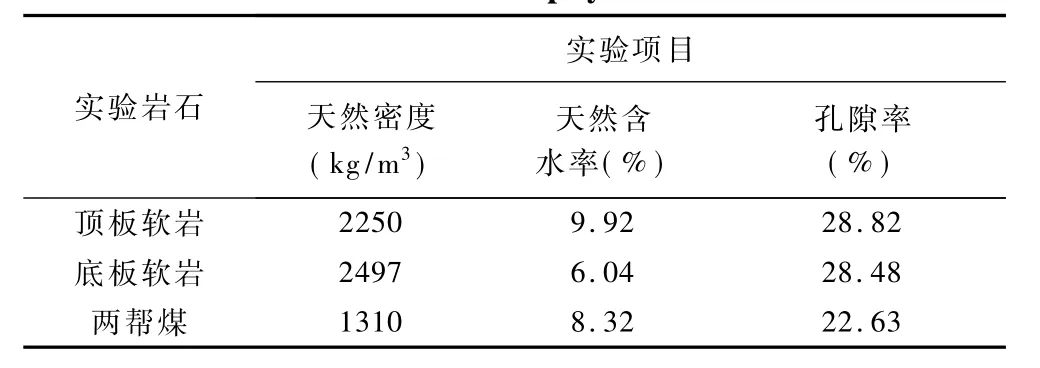

2-2上煤层煤岩赋存状态较为稳定,因此20110回风顺槽在开挖及支护时必会遇到同样的巷道破坏状况。取20110回风顺槽软岩试样并对其进行室内实验,得到其物理力学指标分别如表2和表3所示。

表2 软岩力学指标Table 2 Soft rock mechanics indexes

表3 软岩物理指标Table 3 Soft rock physical indexes

由以上分析结果并结合何满潮教授的软岩分类表可以断定该工程软岩为典型的膨胀性地质软岩,需要充分利用该软岩的物理力学实验结果设计出有效的支护方案才能避免巷道出现失稳现象。

2 巷道支护方案设计

锚杆、网片和锚索联合支护可以实现巷道多层有效拱结构[4-5],有效加固了上覆岩层。同时该种柔性支护方式允许巷道围岩释放出一定的膨胀变形能,但又能够将变形量控制在许用范围内,充分调动了围岩的自承载能力,与锚杆、锚索和金属网形成有效的组合支护体系,保证了巷道的稳定性。对于软岩巷道是一种有效的支护方式。本论文综合利用悬吊理论、普氏冒落拱理论及挤压拱理论等知识[6],对20110回风顺槽设计出了一套锚网索联合支护方案,具体支护参数如下,巷道支护图见图2和图3。

(1)顶板锚杆采用Φ20mm螺纹钢锚杆,锚杆长度为2200mm,间距800mm,排距900mm,矩形排布。

(2)左帮锚杆采用Φ20mm玻璃钢锚杆,锚杆长度为1800mm,间距1000mm,排距900mm,矩形排布;右帮锚杆采用 Φ16mm圆钢锚杆,锚杆长度为1800mm,间距1000mm排距900mm,矩形排布。

(3)锚索采用7股高强度钢绞线,直径15.24mm,长 度 为 7.3m,间 距 2000mm,排 距 为2700mm,3-2-3菱形排布。

(4)金属网采用#8铅丝编制的菱形网格,每片网的尺寸为3200mm×600mm。顶网长边垂直巷道中线铺设,帮网顺巷铺设。金属网挂设采用搭接方,搭接长度为50~100mm。

图2 支护横断面图Fig.2 C ross-sectional of supporting

3 数值模拟分析

FLAC3D程序是目前岩土力学计算中的重要数值方法之一,该程序采用了混合离散的方法来模拟材料的屈服和塑性流变特性。本文利用ITASCA公司的FLAC3D软件对20110回风顺槽进行开挖及支护过程的模拟,通过软件强大的后处理功能对所设计的锚网索联合支护方案进行检验和评价。

表4 岩体数值计算参数表Table 4 Numerical calculation parameter table of the rock

3.1 建立模型

图3 支护平面图Fig.3 Ichnography of supporting

表5 支护结构数值计算参数表Table 5 Numerical calculation parameter table of of the supporting structure

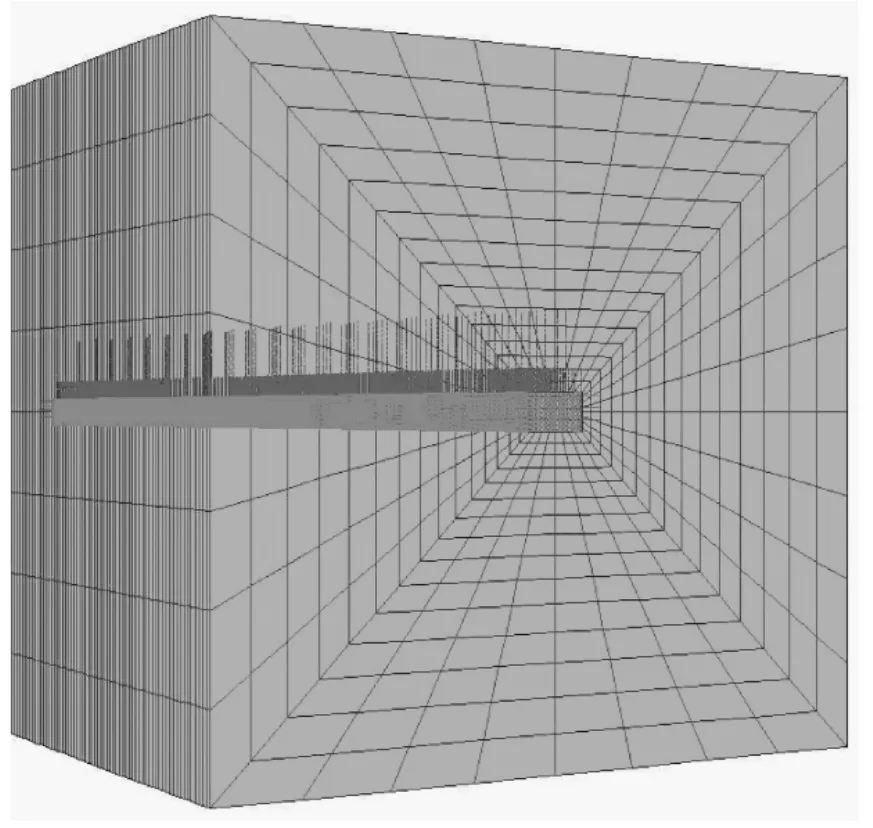

模型尺寸为60m×108m×60m,其中巷道尺寸为5m×108m×3.3m。巷道顶板、底板及两帮岩体采用六面体八节点实体单元。模型实体单元从坐标z=-1.65到z=1.65范围内采用两帮煤的力学参数,从坐标z=1.65到z=30采用顶板粉砂岩的力学参数,从z=-1.65到z=-30采用底板砂质泥岩的力学参数(表4)。巷道埋深200m,故模型顶部施加应力边界条件即施加竖向应力大小为4.5MPa。开挖采用分段开挖每次开挖10.8m。每次开挖完成后进行支护结构的模拟,锚杆与锚索均采用 cable单元模拟,金属网采用shell结构单元。计算参数见表5。支护模拟完成后进行下一阶段的循环直至巷道全部开挖完成。模型共27200个单元,28611个节点。模型网格图见图4。

图4 巷道网格图Fig.4 Grid figure of the tunnel

3.2 模拟结果分析

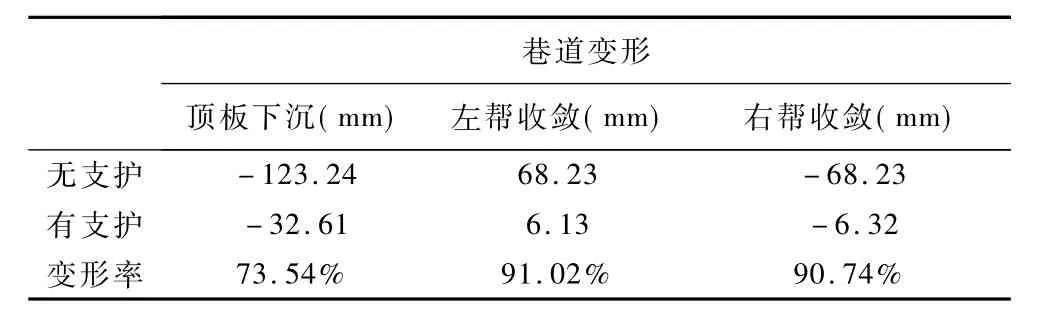

巷道支护前后顶板及两帮变形如图5和图6所示。在计算中记录节点(0,0,1.65)、节点(-2.5,0,0)及节点(2.5,0,0)的位移值来分别计算巷道支护前后顶板及左右两帮的变形率,以此检验方案的可行性,具体见表6。通过表6中变形率的值可以看出联合支护的方案有效的减小了巷道围岩的变形,保证了巷道的稳定性。

表6 支护前后围岩变形表Table 6 The wall rock deformation before and after supporting

4 巷道表面位移监测

巷道表面位移监测是支护监测的重要内容,巷道围岩收敛量的监测结果可以直观有效的揭示巷道在开挖过程中的稳定状况及支护效果。软岩巷道在开挖时围岩破碎、塑性区范围大,同时支护后围岩在地应力及膨胀应力的作用下显现强流变性[7-8],更加需要表面位移监测来评价支护效果及完善和改进支护参数,从而保证软岩巷道的安全性和稳定性。

图5 支护前位移图Fig.5 The displacement figure of the tunnel before supporting

4.1 监测方案

观测测站共设置3个(图7~9),均为巷道的薄弱断面。1号测站距离巷道开口处11.7m,2号测站距离巷道开口处49.5m,3号测站距离巷道开口处105.3m。收敛量的监测采用Jss30A数显型收敛计。断面测点布置采用3点式即在每个观测断面的两邦、顶板各设一个测点来观测巷道两帮收敛量和顶板下沉量[9-10]。

4.2 监测结果分析

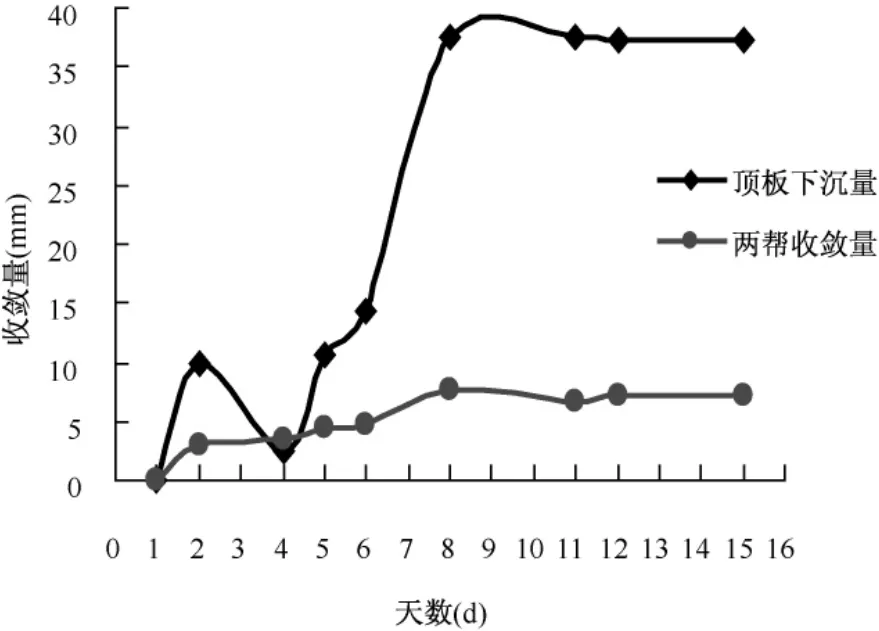

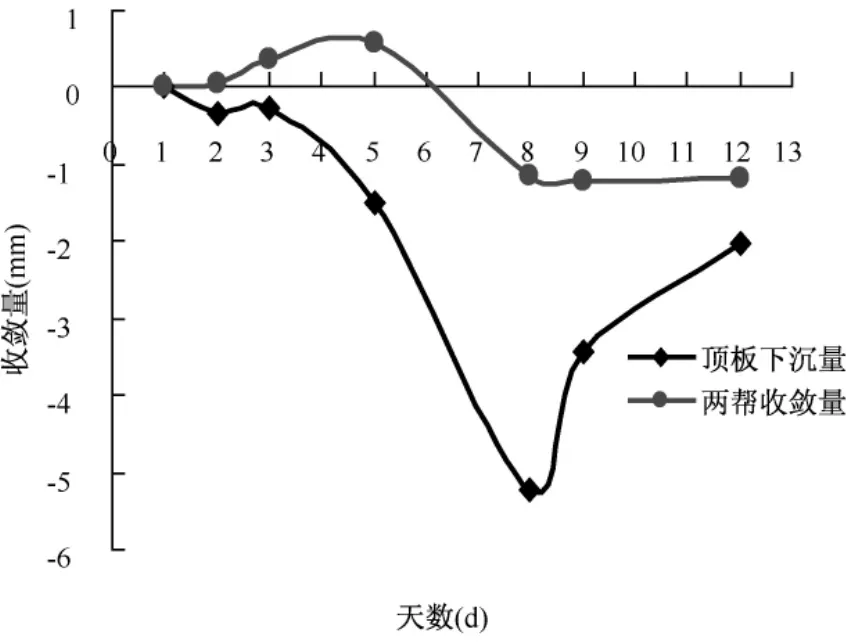

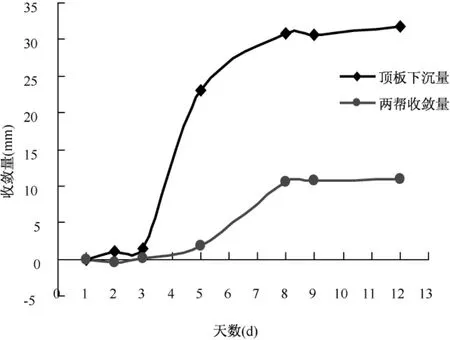

测站1的监测结果显示测面顶板在开挖11d后收敛量逐渐稳定,累计下沉量为37.322mm。测面两帮在开挖12d后收敛量逐渐稳定,两帮累计向内收敛量为7.18mm;测站2的监测结果显示测面顶板在开挖后出现顶板向上隆起的现象,并在开挖8d后隆起量达到峰值之后开始下沉,收敛量在开挖12d后趋向于稳定,测面两帮在开挖9d后收敛量趋于稳定,累计向外扩张1.17mm;测站3的监测结果显示测面顶板在开挖后持续下沉,9d后收敛趋于稳定,累计下沉量达到31.733mm。两帮开挖后向内收敛变形,9d后基本稳定,两帮累计向内收敛量为10.87mm。

图6 支护后位移云图Fig.6 The displacement figure of the tunnel after supporting

图7 1号测站监测曲线Fig.7 The monitoring curve of station No.1

图8 2号测站监测曲线Fig.8 The monitoring curve of station No.2

图9 3号测站监测曲线Fig.9 The monitoring curve of station No.3

综上,巷道在开挖后进入变形加速期,之后逐渐趋于收敛,一般在15d内收敛量达到稳定。顶板最大下沉量为 37.322mm,两帮向内收敛量最大为10.87mm。此外,在巷道的局部地区顶板出现一定的向上隆起及两帮向外轻微扩张的现象,具体原因有待进一步研究。总之该锚网索联合支护的方案对软岩巷道的变形控制效果非常明显。

5 结论

(1)蒙脱石含量高的膨胀性地质软岩,吸水性及膨胀性强、强度低、软化明显。此类软岩巷道稳定性差,易出现冒顶,片帮等现象,应加强支护。

(2)锚网索联合支护技术有效地控制了软岩巷道的变形,保证了煤矿的安全生产,是一种有效地支护手段。同时在进行方案设计时必须重视实验,以实验数据为依据所设计的方案才能既经济又安全。

(3)应用了FLAC3D软件对设计方案进行了数值模拟,检验了方案的可行性,对提高设计效率及降低生产成本起到积极作用。

(4)围岩表面位移监测对反馈原设计及检验巷道支护效果具有重要作用。在软岩巷道的设计及施工中应重视日常监测。

[1]薛顺勋,聂光国,姜光杰,等.软岩巷道支护技术指南[M].北京:煤炭工业出版社,2002.XUE Shunxun,NIE Guangguo,JIANG Guangjie,et al.Supproting technical manual of softrock roadway[M].Beijing:Coal Industry Press,2002.

[2]何满潮,景海河,孙晓明.软岩工程力学[M].北京:科学出版社,2002.HE Manchao,JING Haihe,SUN Xiaoming.Soft rock engineering mechanics[M].Beijing:Science Press,2002.

[3]程立朝,陆庭侃.膨胀特性对软岩巷道围岩变形规律的影响[J].河南理工大学学报,2006,25(6):461-464.CHENG Lichao,LU Tingkan.Research on the effect of dilatancy characteristics to the law of surrounding ground deformation in soft rock roadway[J].Henan Polytechnic University Journal,2006,25(6):461-464.

[4]方新秋,何杰,何加省.深部高应力软岩动压巷道加固技术研究[J].岩土力学,2009,30(6):1693-1698.FANG Xinqiu,HE Jie,HE Jiasheng.Research on reinforced technology for deep soft rock and dynamic pressurized roadway under high stress[J].Rock-Soil Mechanics,2009,30(6):1693-1698.

[5]吴和平,陈建宏,张涛,等.高应力软岩巷道变形破坏机理与控制对策研究[J].金属矿山,2007(9):50-54.WU Heping,CHEN Jianhong,ZHANG Tao,et al.Study on deformation-destruction mechanism of high stress weak-rock tunnel and control measures[J].Metal Mine,2007(9):50-54.

[6]朱效嘉.锚杆支护理论进展[J].光爆锚喷,1996(3):1-4.ZHU Xiaojia.Progress of theory of rockbolt supporting[J].Light blasting shotcreting,1996(3):1-4.

[7]马强.高家梁煤矿斜井围岩蠕变规律的研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2008.MA Qiang.Study on creep regulation of the rock of GaoJiaLiang coal mine[D].Funxin:LiaoNing Technical University,2008.

[8]柏建彪,王襄禹,贾明魁,等.深部软岩巷道支护原理及应用[J].岩土工程学报,2008,30(5):632-635.BO Jianbiao,WANG Xiangyu,JIA Mingkui,et al.Theory and application of supporting in deep soft roadways[J].Journal of Geotechnical Engineering,2008,30(5):632-635.

[9]冶小平,孙强.某软岩巷道围岩变形监测研究[J].西部探矿工程,2009(10):108-113 YE Xiaoping,SUN Qiang.Monitoring research on deformation of surrounding rock of soft rock roadway [J].Western Prospect Project,2009(10):108-113.

[10]刘夕才,林韵梅.软岩巷道弹塑性变形的理论分析[J]岩土力学,1994,15(2):27-35.LIU Xicai,LIN Yunmei.Theoretic analysis of elastoplastic deformation for the tunnel in soft rocks[J].Rock and Soil Mechanics,1994,15(2):27-35.