印度区域经济一体化战略探析

卢 欣

(东北财经大学国际商务外语学院,辽宁 大连 116025)

一、引 言

20世纪90年代以前,印度几乎置身于区域经济一体化之外,仅参加了两个区域性组织,即曼谷协定 (1975年)和南亚区域合作联盟(1985年)。20世纪90年代以来,印度对区域经济一体化的观念有所转变,相继签署了一批具有实质意义的区域贸易协定,其中包括南盟优惠贸易安排协定 (1995年)、孟印缅斯泰经济合作联盟 (1997年)和印度—斯里兰卡自由贸易协定 (1998年)。自2003年中期开始 (即WTO坎昆部长级会议之后),印度政府启动了大规模签署和谈判区域贸易协定的进程,其中包括印度—泰国自由贸易协定 (2003年)、印度—南方共同市场优惠贸易协定 (2003年)、南亚自由贸易协定 (2004年)、印度—海湾合作委员会自由贸易协定 (2004年)和印度—新加坡全面经济合作协定 (2005年)等。

此外,印度还与一些国家建立起联合研究小组。印度与中国、韩国建立的联合研究小组建议印度与中国签署FTA,与韩国签署CECA;印度与印度尼西亚、马来西亚建立的联合研究小组则仍在分析印度与印度尼西亚签署BEPA(双边经济伙伴协定)、印度与马来西亚签署CECA的可行性,因为印度尼西亚和马来西亚也是东盟成员国,印度与两国进行的双边合作会在一定程度上影响印度与东盟的合作[1]。

二、印度实施区域经济一体化的动因

对于机制性较强的区域经济一体化,印度曾经持怀疑、谨慎乃至排斥的态度,对于其重要性无从认识并“置身事外”,而如今,印度不仅“积极参与”,而且大力推进并“作用其中”,甚至谋求发挥其大国的主导作用。印度的这一巨大转变是外力推动和内力拉动共同作用的结果。

1.“多米诺骨牌效应”构成外在动因

近年来,亚洲经济体积极投身于区域经济一体化热潮之中,已经建立40多个区域及次区域合作机制,还有许多正处于谈判之中,从而引发了所谓“意大利面碗综合症”(Noodle Bowl Syndrome)。促使亚洲经济体向区域主义转变的原因有二:一是1997年东南亚金融危机。这次金融危机首次以反面的方式使亚洲经济体认识到区域经济合作的必要性。由于践行多边与单边自由化,亚洲经济体已经在事实上形成了沿产品价值链分工的生产网络,贸易与投资的高度一体化使亚洲金融危机产生连锁效应,负面影响在区域内不断漫溢。在这种情况下,亚洲经济体感到要应对危机、维护稳定、保持增长,就必须在贸易和金融领域加强区域合作。二是WTO多哈发展议程受阻。长期以来,亚洲经济体一直得益于多边贸易自由化,但是,2003年坎昆部长级会议成效甚微,而之后的多边谈判依然踯躅不前,曾经坚定走多边主义路线的亚洲经济体在经济利益上受到很大影响,因而谋求通过建立区域合作机制摆脱不利局面的愿望愈加强烈。

印度正是在多边贸易体制裹足不前、区域经济一体化浪潮风起云涌的情势下参与到区域经济一体化中来的,因为根据“多米诺骨牌效应”(Domino Effect),区域经济一体化组织的建立及深化,会因进口壁垒的减少而使贸易和投资从非成员国向成员国转移,这实际上是对非成员国的一种歧视[2]。印度如果继续持漠视态度,则有被排除在区域经济一体化协定之外而被边缘化的风险,因此,印度政府转变观念,积极加入到区域合作中来,这可谓是一种顺势而为之举。

2.经济、政治和安全方面的考量构成内在动因

印度对区域经济一体化的参与也并不单纯是一种对抗外部压力的防御性反应,印度政府也因势利导,借助于区域性制度安排,实现其在经济、政治和安全方面的战略利益。

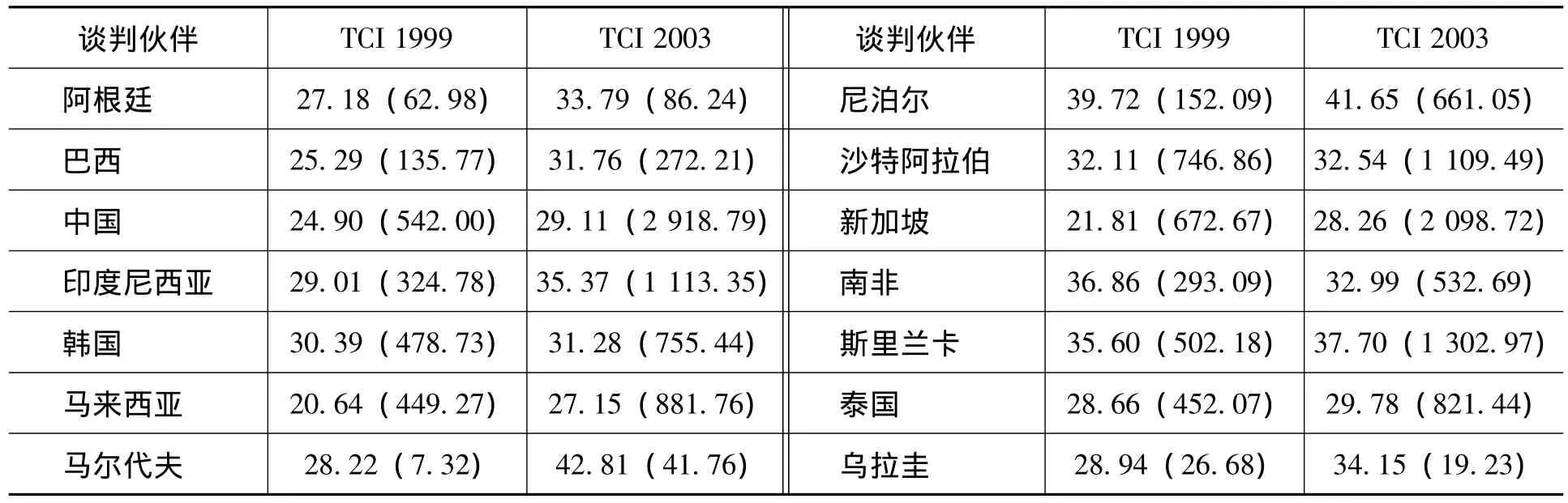

第一,印度希望通过区域合作确保其获得稳定的出口市场。一是随着出口量的增加,针对印度的贸易保护主义与日俱增、推陈出新。印度的出口产品不仅在欧盟和美国等主要传统市场遭遇了卫生和植物检疫措施 (SPS)、技术贸易壁垒(TBT)、程序性壁垒和临时措施 (如反倾销税)等与标准相关的贸易壁垒的阻挡,而且在南亚和东盟市场也面临新一轮程序性壁垒的拦截。例如,斯里兰卡当局采取各种程序性措施,阻碍印度企业进入其医疗服务和娱乐服务领域;东南亚某些市场对自然人的流动设置了种种限制,阻碍印度企业进入其金融服务、通讯服务和IT服务领域。总之,印度的主要出口市场都基于当地情况设置了准入壁垒。二是印度与表1所列市场的贸易互补性指数 (TCI)及印度对这些市场的绝对出口额 (括号内的数值)均呈同步增长的趋势 (南非、乌拉圭例外)。东亚和东南亚国家(如韩国、中国、新加坡和马来西亚)的通讯基础设施远远强于印度,而印度在IT服务和ICT产品出口方面则处于优势地位,双方贸易的互补性很强,合作将产生双赢效果。鉴于自身在服务贸易领域的比较优势,印度希望通过深化区域经济一体化,将服务纳入与东南亚国家 (如新加坡)及欧盟进行的所有FTA谈判之中,向这些市场出口金融服务、教育服务、IT服务和远程通讯服务及派遣专家,通过服务贸易获得利益。三是对于印度—东盟FTA、孟印缅斯泰FTA和拟议中的印度—中国FTA以及SAFTA而言,产业内贸易指数 (IIT)也比较高,贸易潜力也十分巨大 (如表2所示),因此,印度希望通过区域合作,提升产业内贸易所占的比重。

表1 印度与一体化谈判伙伴的贸易互补性指数 (TCI)及印度的出口额 单位:百万美元

表2 印度与一体化谈判伙伴的产业内贸易指数 (IIT)

第二,印度希望通过区域合作吸引更多的外国直接投资。到目前为止,印度一直是吸引FDI较少的国家,在一定程度上说,这是因为印度至今没有签署较为深入的区域经济一体化协定。签署优惠贸易协定和投资协定不仅能够增加区域内经济体之间的相互投资,而且能够吸引区域外经济体的投资,因为区域外经济体为了消除在贸易上受到的歧视进入区域经济一体化组织成员的市场,会在成员国境内投资。所以,印度积极谋求与新加坡、日本和韩国等资本充裕型经济体签署FTA、与中国签署双边投资促进与保护协定 (而不是FTA,主要原因在于印度还没有承认中国的完全市场经济地位,而中国缔结FTA的重要前提是谈判伙伴必须承认中国的完全市场经济地位)、与东盟建立自由贸易区,改变其吸引外国直接投资不利的局面。

第三,印度希望通过区域合作改善运输基础设施。运输基础设施不佳构成国际贸易的一项重要交易成本。这项交易成本与关税壁垒、非关税壁垒交织在一起,是造成南亚区域合作联盟(SAARC)区域内贸易不正常的一大原因。改善与亚洲邻国的运输基础设施,建立公路与铁路网络,不仅能够提高SAARC的区域内贸易,而且能够增强印度与中亚、西亚市场的连通性,促进印度与这些地区的贸易。而区域内贸易的增加反过来又能够进一步推动运输基础设施的改善。目前,印度正在探讨如何改善与巴基斯坦的铁路联系,而通过签订SAFTA增加区域内贸易可以起到一定的推动作用。另外,运输基础设施的改善,不仅能够促进现有商品的贸易,而且可以为新商品创造需求,扩大区域内的贸易篮子。例如,航空运输服务的稳步发展已然在鲜花、蔬菜、国际生产网络的零部件等曾经空白的领域增加了贸易。因此,印度致力于通过区域经济一体化建设来解决运输瓶颈问题。

第四,印度希望通过区域合作确保能源安全。印度的经济在持续发展,人口在不断增加,人民生活水平在日益提高,然而,印度本土的能源供应却捉襟见肘。例如,其石油储量仅占世界总储量的0.4%。目前,印度已经成为能源净进口国。据印度石油部副部长Jitin Prasada预期,到2014年印度石油进口依存度将达到80.0%。能源安全已经威胁到印度的长远发展。区域经济一体化为印度提供了解决能源安全问题的契机。如表3所示,印度选择的许多一体化谈判伙伴都是能源净出口国。在印度与澳大利亚签署的贸易与经济框架协定 (TEF)中,能源已经作为一个重要的次级部门涵盖在内。可见,确保能源安全已经成为印度选择一体化谈判伙伴的考虑因素之一。此外,印度还通过区域合作,向海外能源供应地进行投资,印度公司已拥有缅甸某海上开采区30.0%的股份[3],并对在不丹设立的大型水电站建设项目追加投资。

表3 能源进口占能源使用的百分比 单位:%

第五,印度推行区域经济一体化还有着深刻的政治意图。一是印度希望通过区域合作,发挥集体谈判优势,以“集体的声音”共同维护区域集团在全球多边贸易体制中的利益。在多哈回合,印度采取强硬立场和勇敢姿态与美国和欧盟分庭抗礼的举动赢得了印度国内和发展中国家的喝彩,然而,作为发展中国家集团的成员,印度在多边舞台上却显得形单影只、势单力孤。因此,印度希望通过区域一体化,寻找同盟军,增强自身影响国际规则制定中的议价能力,维护自身在多边框架中的权益。二是国家安全历来是印度政府在制定政策时考虑的重要因素。区域合作被印度领导精英视为强化国家安全的必要元素,因为它可以创建起一个经济相互依赖的网络,经济利益上的休戚相关使战争“实际上不可能”[4]。三是通过推进区域经济一体化,深化国内的经济自由化改革。印度自20世纪90年代初启动的经济自由化改革,虽然取得了巨大成绩,但由于既得利益集团的阻挠,改革进程一度中断,甚至有倒退的可能。区域贸易协定的“承诺机制”和“报复机制”可以加大违约成本,迫使既得利益集团出于自身利益的考虑而选择遵守承诺和规则,而国内的经济自由化改革也可以因此得到锁定,不致发生逆转和倒退。

三、印度区域经济一体化的战略思路

印度在对待区域经济一体化的态度上变被动为主动,在投身区域经济一体化的行动中变参与为推动,已经形成了一套独具特色的一体化战略思路。

1.偏向亚洲、覆盖多个大陆的区域经济一体化全球布局

印度在地理上处于南亚的中心,在实力上远远超过所有南亚邻国的总和,是南亚名副其实的“唯一超级大国”,因此,在南亚确立其霸主地位是印度历届领导人在制定战略时的重要目标。冷战结束后,东亚和东南亚地区崛起为世界新的力量中心,印度在地理上与东亚和东南亚的末端接壤,在贸易和投资上从目前和将来看都依赖这一地区,印度政府在20世纪90年代初便制定了“东向政策”。因此,印度的区域经济一体化战略重点在亚洲。

由于区域经济一体化的脱地域化趋势显著,印度也不再拘囿于亚洲,而是将目光投向了其他大陆,实现了区域经济一体化的全球布局。在南美洲,印度锁定的是南方共同市场和智利;在非洲,印度选取的是南非关税同盟和毛里求斯。近来,印度还试图加大其与加拿大、欧盟和俄罗斯等市场的进出口,表现出与这些经济体开展区域合作的兴趣。由于印度与欧盟新成员国的贸易额一直处于低位,因此印度依然将其战略重点放在欧盟15国上。

2.基于不同考虑的区域经济一体化伙伴选择

印度对区域经济一体化伙伴的选择基于各不相同的考虑。印度选择加入BIMSTEC,意在进行能源合作、旅游开发和东北诸邦边境公路的建设;选择新加坡,意在吸引FDI;选择斯里兰卡,意在出口金融、教育和医疗等服务;选择泰国,意在为中小企业生产的产品和机械产品创造一个有竞争力的市场,并在电子产品生产方面进行合作;选择东盟,意在推进国内的经济自由化改革,进一步降低最惠国税率;选择海湾合作组织、澳大利亚、俄罗斯和阿联酋,意在确保能源供应;选择南方共同市场,因为其成员国之一巴西既是南美首要大国,也是“金砖四国”之一;选择智利,因为其是南美签署一体化协定最多的国家;选择南非关税同盟,因为其中的南非是非洲经济实力最强的国家;选择毛里求斯,因为该国虽属非洲但也位于印度洋沿岸,又曾经与印度同属英联邦之内,两国还均以印度教为主要宗教,以英语为官方语言。

3.广泛而多样的区域经济一体化合作领域

印度已经签署和处于谈判之中的区域经济一体化协定不仅限于针对货物贸易的“自由贸易协定”,还包括涵盖了货物贸易、服务贸易、投资合作以及经济合作的“全面经济合作协定”。例如,SAARC不仅签署了自由贸易协定,还签署了关于农业和农村发展 (包括水资源管理、病虫害综合整治、食品安全和跨境疾病防控等项目)、健康与人口活动、环境与森林、科学、技术、气象和运输方面的合作协定;BIMSTEC在签署完货物方面的自由贸易协定后,就将签署服务方面的自由贸易协定和投资合作协定,未来还将签署科技、运输和通讯、能源、旅游和渔业等方面的合作协定;印度与新加坡签署的全面经济合作协定则涵盖了服务和投资合作协定、避免双重征税协定 (DTAA)、更加自由的航空服务协定和包机开放天空协定。

4.灵活务实、循序渐进的区域经济一体化谈判策略

印度在区域经济一体化协定的谈判策略上,采取了灵活务实、循序渐进的谈判策略。对于不能够立即达成CECA的谈判伙伴,便首先签署CECA“框架协定”,以此推进全面经济合作的谈判;对于不能够立即达成FTA的谈判伙伴,便首先签署FTA“框架协定”,或者根据世界多边贸易体制对发展中国家的“授权条款”签署“优惠贸易协定 (PTA)”,然后逐步过渡到FTA。例如,于2006年3月签署的印度—智利PTA便有望在不久的将来转化为印度—智利FTA。此外,由于亚洲一体化谈判伙伴的关税体制大都比印度自由化得多,印度在谈判时将重点放在了削减各种非关税壁垒 (如出于公共安全、卫生和环境等考虑而实施的规则和许可证措施)上,而不是谋求关税减让。

5.以“部门补偿法”为原则的区域经济一体化推进策略

预计到2016年,印度在亚洲的主要谈判伙伴的关税水平将有大幅度降低,而印度目前的简单平均最惠国税率仍高达13.0%。如果印度继续以现在的状况推进一体化进程,届时印度将失去更多的谈判砝码,因此,印度必须做更大幅度的关税减让,而这将损害印度从货物贸易自由化中获得的利益。鉴于自身在服务贸易领域具有明显的比较优势和竞争优势,印度制定了以“部门补偿法”为原则的区域经济一体化推进策略,即用服务贸易上取得的收益弥补货物贸易上遭受的损失;在货物贸易上,用其他部门取得的收益弥补某个部门遭受的损失。

四、印度在区域经济一体化实践中存在的问题

印度在推行区域经济一体化过程中,虽然已经形成一套独具特色的战略思路和原则,但也存在一系列问题。

1.区域经济一体化战略被视为次优选择

相对于多边主义,印度始终将区域主义视为第二位的次优选择。印度参与一体化的区域性贸易集团均由发展中经济体组成,东盟、南方共同市场、南非关税同盟等市场依然处于成长阶段,而其他发展中市场的扩张潜力则相当有限。就目前来看,印度依然严重依赖美国和欧盟市场,而这两个市场近期不可能与印度签署区域贸易协定,因此,对它们的渗透只能通过WTO多边路径。即使印度计划达成更多区域贸易安排,它依然需要得到多边约束机制的支持,以保留进入全球市场的途径[5]。印度国家安全委员会经过深入研究也得出结论:不论从经济还是政治角度来看,相比区域合作机制,WTO支持下的多边贸易体制更加有利于印度的国家利益。因此,尽管多边主义进展迟缓,印度还是将多边主义置于首位,只将区域主义视为多边主义的一项补充。印度的这种战略规划势必影响到其在区域一体化进程中付出的努力。

2.参与区域经济一体化的政治意图大大超过经济考虑

印度是一个名副其实的大国,其国土面积达297.5万平方公里,居世界第7位;其人口规模超过11.7亿人 (2010年),居世界第2位;其自然资源储量丰裕,资源总量居世界第8位。因此,尽管印度的政治家和战略精英们党派不同,意识形态各异,但他们共同认为印度注定要成为世界上伟大的文明国家之一[6],实现“大国梦”已经上升为一种国家意志。印度希望借助区域经济一体化,成为区域大国,进而跃升为全球大国,因此,印度的区域经济一体化战略也是围绕着它所谓的大国战略展开,区域合作的经济效果因为打上了政治烙印而逊色不少[7]。

3.区域经济一体化进程受制于国内既得利益集团的力量抗衡

印度是一个多民族、多种族、多宗教、多元文化的国家,其中存在着各种代表不同利益的集团,它们形成完善的组织结构,配备专职的负责人员,利用手中掌握的资源,千方百计对政府施加压力。印度对待区域经济一体化问题的态度也要取决于支持获得成员国地位和反对获得成员国地位这两股力量的抗衡。例如,在印度与东盟就签署自由贸易协定而展开的谈判过程中,双方为了增强信心,也仿效中国—东盟自由贸易协定,设立了“早期收获计划” (EHP),但由于印度国内反对区域经济一体化既得利益集团的力量胜出,该计划未能得到实施。另外,印度的劳动法规繁多而复杂,其中影响最大的是公认的《产业争议法》,它明确规定:所有超过100人的企业在解雇员工时必须获得州政府的批准。印度政府换取大多数利益集团对区域经济一体化支持的前提之一便是在劳动法规领域进行改革,而为政府提供关键议会支持的左翼政党仍然反对修改劳动法规,于是,对区域经济一体化持反对态度的利益集团便与左翼政治势力联手,阻挠印度推进区域经济一体化进程。

4.区域经济一体化程度低下

印度签署的许多区域经济一体化协定虽然被称作自由贸易协定 (FTA),但其实质只是优惠贸易协定 (PTA),因为协定涉及关税减让的覆盖范围极为有限,仅适用于“肯定清单”上所列的商品。为了保护国内产业,印度与一体化伙伴国均可提出一份“否定清单”,其中涵盖的商品作为例外,不参与关税减免。因此,印度参与的多数一体化安排仅相当于最不发达国家所能达到的程度。确定“否定清单”和“原产地规则”一直是一体化谈判的焦点问题,印度与谈判伙伴在这些问题上常常争执不休、互不妥协,造成一体化无法按预定的时间表实施。例如,与泰国谈判的最后阶段,印度政府提供了一份矛盾百出的清单,其中包括印度方面要求不纳入零关税商品清单的1 000种所谓“敏感”商品,而泰国方面要求不纳入零关税清单的商品仅为100种。在“原产地规则”上,印度坚持“本地”份额不低于40.0%,也大大高于泰国提出的标准,两国在这些领域的分歧使一体化协定迟迟得不到签署。

5.区域经济一体化经济福利效果欠佳

印度参与的区域经济一体化组织主要由发展中国家组成,其贸易内向性程度大大低于主要由发达国家组成的一体化组织。根据WTO的统计数据,2008年南盟区域内贸易额只有200.0亿美元左右,仅占南亚地区贸易总额的6.2%,而同期北美自由贸易区 (NAFTA)区域内贸易额则占北美地区贸易总额的55.8%,欧盟 (EU)区域内贸易额占欧洲地区贸易总额更高达73.2%。造成这种局面的原因主要在于印度参与区域经济一体化的政治意图大大超过经济考虑。

综上所述,区域经济一体化浪潮的蓬勃兴起和经济、政治及安全利益上的战略考虑,使印度在区域合作问题上由“置身事外”转变为“积极参与”,并形成了一套独具特色的一体化战略思路。但是,由于印度将区域主义置于多边主义之下,将经济利益置于政治考虑之后,再加之国内反对一体化利益集团的百般阻挠,印度的区域经济一体化程度较为低下,经济福利效果欠佳。目前,印度的区域经济一体化战略给人的总体印象是“雷声大、雨点小”。但是,鉴于2008年WTO日内瓦谈判再次陷入僵局,而印度巨大的市场规模和优异的经济绩效已然使其在国际政治经济舞台上崭露头角,尤其是其在信息、生物等高技术服务领域内的超群表现,世界许多经济体都向印度抛出了开展区域合作的橄榄枝,印度也由最初的只对开放货物贸易、增加投资感兴趣,转变为现在的日益专注于将服务贸易纳入一体化中来,服务贸易Mode 4的自由化已成为印度参与一体化谈判不可分割的一个组成部分。此外,在与潜在合作伙伴国就货物贸易和服务贸易进行商讨的同时,印度还将环境和能源安全问题拿到谈判桌上。由此可见,在推进亚洲乃至世界的区域经济一体化进程中,印度已然“作用其中”,甚至积极谋求发挥大国的主导作用。

[1]Julien,C.,Debashis,C.,Biswajit,N.A Note on India's Recent Involvement in Trade Blocs(2003—2009)[R].SSRN Working Paper,2008,(20):5-6.

[2]朱彤,张悦盈.美国对外贸易政策的转变与区域经济一体化新浪潮的兴起[J].亚太经济,2007,(2):34-38.

[3]刘伟.印度的能源政策对我国的启示[J].国土资源情报,2006,(10):43-46.

[4]陈勇.新区域主义与东亚经济一体化[M].北京:社会科学文献出版社,2006.223-227.

[5][印]桑贾亚·巴鲁.印度崛起的战略影响[M].北京:中信出版社,2008.131-133.

[6]Sephen,P.C.Indian Perspectives on War,Peace,and InternationalOrder [R].Paperforthe Summer Workshop on Defense,Technology and Cooperative Security in South Asia,1993.

[7]王登慧.印度的区域经济一体化战略演变进程及特点——一个新政治经济学分析视角[J].中南财经政法大学研究生报,2006,(5):78-83.