收入分配公平性偏态分布方法警戒标准研究

邵建平,孟 鑫,邓兆卉

(兰州大学 管理学院,兰州 730000)

0 引言

收入分配是国民经济循环运行中的一个重要环节,收入分配的公平性和贫富差距也历来是人们关注的热点问题。构建公平而富有效率的收入分配模式,提高社会公平性,对促进经济发展和维护社会稳定都具有重要意义。为了达到这一目的,首先要对收入分配的公平性现状做出全面而准确的描述,本文期望以收入分配公平性偏态分布描述方法为基础,研究应用此方法时的参数问题,提出此方法下的公平性警戒标准,并应用该方法和标准对我国收入分配公平性状况进行实证研究。

1 收入分配公平性偏态分布描述方法介绍

收入分配公平性偏态分布描述方法的主要参数是:偏度(S)、峰度(K)、均值(M)。其中偏度描述了收入分配的统计分布曲线图围绕其均值的非对称性性状,其公平性内涵是衡量各收入阶层占总人群的比重及其对比状况。当S>0时,收入分布曲线呈正偏态分布,低收入者人群数量大于高收入者人群;S<0时,曲线呈负偏态,高收入者人群数量大于低收入者人群;若S=0,则分布是对称的,高低收入人群数量相等。峰度描述分布曲线的凸起或平坦程度,是相对于正态分布的K=0而言的,其公平性内涵是衡量社会财富在各个收入阶层人群中的分配情况和贫富差距程度。当K>0时,收入分布曲线的凸起程度大于正态分布,表示处在某一收入水平及其附近的阶层人数较多,贫富差距较小,K值越大,说明当前收入阶层人数占总人数比重越大,贫富差距越小,当K为无穷大时,所有的人都处于同一收入水平,贫富差距消失,曲线成为表示平均收入的一条直线;当K<0时,曲线相对于正态分布比较平坦,说明社会财富在各个收入阶层中的分配比较分散,贫富差距较大;若K=0,表示曲线的凸起程度与正态分布相当,贫富差距适中,处在一个合适的公平“度”上。均值衡量的是居民的平均收入水平,M越大,收入分布曲线越向右移动,说明整个社会的富裕程度越高。

收入分配公平性偏态分布描述方法的理论假设是:当收入分配绝对公平时,收入分配曲线服从正态分布。此时S、K值均为0,M值越大,说明居民收入水平越高,公平状态的“级别”越高。在现实生活中,收入分配不可能实现绝对公平的理想情况,因此收入分布曲线图一定是呈偏态分布的。从统计分布角度联系实际情况,根据偏度、峰度与均值的不同状态,可以总结出几种典型的收入分布类型,如图1,其中x代表收入,f代表收入为x的人的频率:

图1 居民收入偏态分布典型类型

第Ⅰ类型:共同贫穷。这种状态下经济落后,人民整体收入水平较低,贫富差距不大,是一种贫穷状态下的分配较为公平的情况。

第Ⅱ类型:少数先富。这种状态下有少数人先富了起来,大部分人还停留在低收入状态,因此社会上中低收入阶层人数占总人数的绝大部分,贫富差距逐渐扩大,收入分配开始呈现不公平的状态,收入分配曲线呈正偏态分布,有较长的右拖尾,均值随社会总财富的增加而增长,曲线慢慢向右平移。

第Ⅲ类型:少数贫穷。这种状态下社会上大部分人收入较高,中高阶层收入者占总人数的绝大部分,贫富差距仍然很大,收入分配曲线呈负偏态分布,有较长的左拖尾。

第Ⅳ类型:共同富裕。这种状态下社会经济比较发达,人民整体收入水平高,贫富差距合理,接近于公平状态,同时由于收入分布曲线均值较高,相对前三种状态是一种比较理想的情况。

2 收入分配公平性偏态分布方法的警戒标准

2.1 公平性警戒标准的重要性

改革开放以来,我国的社会生产力得到了很大的发展,人民收入水平大幅度提高。但与此同时收入分配差距也持续扩大。有研究表明1988年我国基尼系数为0.382,1995年为0.445,2002年为0.454,早已超过了国际公认的警戒线0.4(李实等)。另据中共中央党校有关课题的调查,目前我国的基尼系数为0.46,收入分配相当不均等。根据有关研究,无论是在短期还是长期,中国的收入差距对于经济增长的影响都是负面的(陆铭等,2005)。收入差距的扩大对于提高健康水平、增进信任的社会资本形成具有负面的影响。已有研究发现收入差距对健康的影响呈现“倒U”型,在高收入差距地区,收入差距的扩大不利于医疗公共品的提供,而且收入差距的扩大对低收入人群的健康更为不利(余央央、封进,2006)。

正是因为收入差距过大时诸多负面影响的存在,对收入差距的合理调控就显得非常必要,而构建科学合理的公平性警戒标准,对收入分配公平性现状进行客观的评价,就成为了控制收入差距的必要的基础性工作。

2.2 公平性警戒标准的确定

2.2.1 假设前提

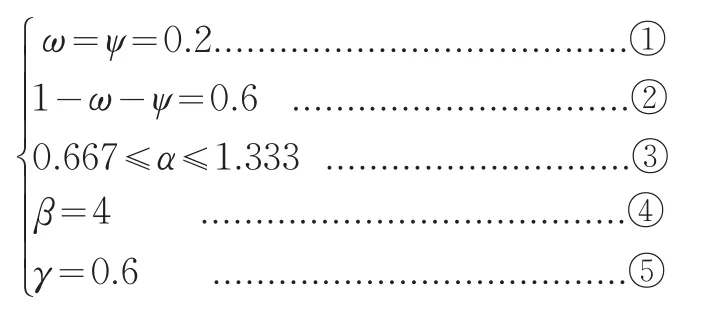

本文假设收入分配处在公平范围时社会上的高收入阶层占总人口的比重为ω,低收入阶层占总人口的比重为ψ,则中等收入阶层占总人口的比重为1-ω-ψ;设中等收入阶层人均收入与总人均收入的比值为α,高收入阶层人均收入与低收入阶层人均收入的比值为β,低收入阶层人均收入与总人均收入的比值为γ,则高收入阶层人均收入与总人均收入的比值为βγ。

从社会人口分布的角度来看,中间阶层约占60%,高收入阶层与低收入阶层各占20%的结构是比较合理的,因为它既考虑了部分富裕个体的私人投资对经济的拉动作用,又考虑了低收入个体的聚集对社会稳定的潜在压力,更顾及了相当规模中等收入阶层的存在对社会的维系作用,有利于缓解社会冲突和收入差距,维护经济社会稳定。因此本文假定处于收入分配公平状态时,社会上的高收入阶层与低收入阶层占总人口的比重均为20%;中等收入阶层占总人口比重为60%。即ω=ψ=0.2;1-ω-ψ=0.6。

从社会收入分布的特征来看,一个分配公平的收入分布当中,中等收入阶层的总收入应该在社会总收入中占有足够比重,中等阶层总收入与社会总收入的比值称为中收系数,是一个反映中等收入者比重状况的指标,中收系数越高,说明收入越向中间水平靠拢,居民的收入差异越小。根据有关研究表明,中收系数每提高1%,基尼系数就下降1.58%(胡荣华等,2006),这说明中收系数是一个反映收入分配公平性的重要指标。但需要注意的是,中收系数的数值并不是越高越好,它的合理值在经济发展的不同阶段是不一样的,如美国在20世纪70、80年代工业化发展成熟时期的中收系数值在0.53左右,之后随着信息化的发展,经济水平和人民收入水平进一步提高,中收系数值呈下降趋势,在1995年为0.489。总之收入分配处在公平状态时,中收系数值应该在一个合理的范围内波动。如果社会经济发展水平较高,社会成员收入的平均水平高,中收系数值相应较低;如果社会经济发展水平较低,大多数中低收入者收入不高时,中收系数则应保持在比较高的水平。根据世界银行数据库中37个国家中收系数和基尼系数值的对比参照,本文把中收系数值的合理范围设定在0.4~0.8之间,即假设当收入分配公平时,社会上中等收入阶层的总收入与社会总收入的比值为α′,0.4≤α′≤0.8。那么中等收入阶层人均收入与总人均收入的比值α与中收系数α′的关系为α=α′/中等收入阶层占总人口比重即α′/1-ω-ψ,根据前文的设定算出中等阶层人均收入与总人均收入的比重α为0.667≤α≤1.333。

在公平的收入分配中,贫富既不能过于悬殊也不能过于接近,最高收入20%人口的收入份额与最低收入20%人口的收入份额的比值称为收入不良指数,它是衡量一个国家收入分配和两极分化状况的重要指标,这一指数的最低值为1,指数越高,收入差距越大。根据世界银行在《World Development Report2008》中的数据来看,收入不良指数处在3~5之间的国家,基尼系数较小,收入分配比较公平,因此本文假定在分配公平时社会上高收入阶层人均收入与低收入阶层人均收入的比值为4,即β=4。

在分配公平的社会中,低收入阶层人口的收入不能太低,否则就会引起社会的不稳定。根据世界银行推荐的贫困线标准换算和欧盟对贫困人口的定义,本文将收入分配公平状态下低收入阶层人均收入与总人均收入的比值定为0.6:1,即γ=0.6。

根据以上分析结果,对于收入分配公平性偏态分布描述方法警戒标准的有关参数设置如下:

其中,ω、ψ分别为收入分配公平时高收入阶层和低收入阶层占社会总人口的比例,α为中等阶层人均收入与总人均收入的比值,β为高收入阶层与低收入阶层人均收入的比值,γ为低收入阶层人均收入与总人均收入的比值。

2.2.2 确定过程

收入分配公平性偏态分布描述方法的理论假设是:当收入分配绝对公平时,收入分配曲线服从正态分布。即当偏度S=0,峰度K=0时,居民的收入分配处在绝对公平的状态,现实生活中的收入分配不可能完全公平,但是峰度和偏度可以趋近于0。类似于基尼系数的0.4的警戒线,偏态分布描述方法也有一个合理范围,当某收入分配分布曲线的偏度和峰度处于这一范围内时,可以认为此收入分配是公平的,若超出这个范围则不公平。即当:S2≤S≤S1且K2≤K≤K1时(其中S2,K2<0;S1,K1>0)收入分配是公平的,超出了这个范围则不公平。研究收入分配公平性偏态分布描述方法警戒标准,便是研究确定S1、S2、K1、K2、的具体值。

根据上文研究假设中的有关指标参数设置①②③④⑤式,拟定合理的居民收入分配数组。假设一个社会共有10m人,则其中高、低收入阶层各有2m人,中等收入阶层有6m人;假定最低的收入基数为a元,按收入从低到高排序,后者收入依次比前者高出一个货币单位。

则当③式中的α=0.667时,低收入阶层的收入排列依次分别是:a×0.6、(a+1)×0.6、(a+2)×0.6、......、(a+2m)×0.6;中等收入阶层的收入排列依次分别是a×0.667、(a+1)×0.667、(a+2)×0.667、......、(a+6m)×0.667;高收入阶层的收入排列依次分别为a×2.4、(a+1)×2.4、(a+2)×2.4、......、(a+2m)×2.4。当③式中的α=1.333时,低收入阶层的收入排列依次分别是:a×0.6、(a+1)×0.6、(a+2)×0.6、......、(a+2m)×0.6;中等收入阶层的收入排列依次分别是a×1.333、(a+1)×1.333、(a+2)×1.333、......、(a+6m)×1.333;高收入阶层的收入排列依次分别为a×2.4、(a+1)×2.4、(a+2)×2.4、......、(a+2m)×2.4。如下表1。

表1 拟定合理的居民收入分配数组表

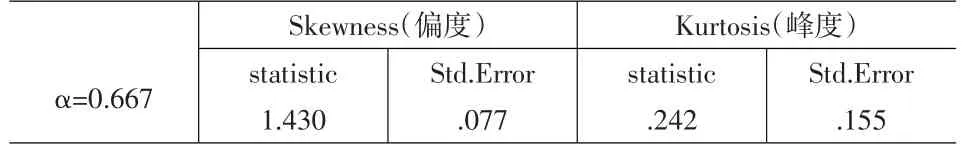

将表1中的人数与数组1输入SPSS软件计算出当α=0.667时收入分配分布曲线的偏度与峰度,见下表2:

表2 α=0.667时收入分配分布曲线的偏度与峰度数值表

当α=0.667时,是收入分配公平范围内中等收入阶层的收入下限,中等收入者的收入分布偏向低收入者一方且分布比较集中,因此曲线呈正偏态分布且陡峭程度超过正态分布,即S>0,K>0;如表2所示,得S1=1.430,K1=0.242。

将表1中的人数与数组2输入SPSS软件计算出当α=1.333时收入分配分布曲线的偏度与峰度,见表3。

表3 α=1.333时收入分配分布曲线的偏度与峰度数值表

当α=1.333时,是收入分配公平范围内中等收入阶层的收入上限,中等收入者的收入分布偏向高收入者一方且分布比较分散,因此曲线呈负偏态分布且比正态分布平缓,即S<0,K<0;如表3所示,得S2=-0.161,K2=-0.749。

2.2.2 结论

根据以上论述,可以得出结论,收入分配公平性偏态分布描述方法的公平性警戒标准为:S∈[-0.161,1.430]且K∈[-0.749,0.242],即当收入分配分布曲线同时满足偏度在-0.161~1.430之间,峰度在-0.749~0.242之间这两个条件时,收入分配处在公平范围内,否则就是不公平的。

3 收入分配公平性偏态分布方法警戒标准的实证检验

在用偏态分布方法对收入分配公平性进行描述时,首先需要获取样本数据,取得某时期某范畴内居民收入和人数的数据,将收入按照由低到高的顺序等距分组,根据每组的人数即频数计算出每组人数占总人数的百分比即频率,接下来以收入为横轴、以频数为纵轴建立直角坐标系,借助SPSS软件绘制出直方图和收入分配曲线,并得出偏度、峰度和均值这3个指标的数值。本文根据中国统计年鉴1985~2008公布的数据,选取1984~2007年按地区分类的职工平均工资和人数作为原始数据,从静态和动态两个角度出发,对我国居民收入分配的公平性进行考察,同时对本文提出的公平性警戒标准进行实证应用检验。

3.1 静态分析

选取2007年的数据进行分析,将数据输入SPSS16.0软件中,得出2007年居民收入分配直方图与偏态分布曲线,并计算出2007年居民收入分布曲线偏度、峰度以及均值的数值。见图2和表4:

图2中显示2007年居民收入分配分布曲线是一个呈正偏态分布的曲线,形状相比正态分布陡峭。结合表4中的数据来看,2007年我国居民的平均收入为24950元,偏度为2.140,峰度为4.071,峰度和偏度的数值均超出了上文计算出的公平性警戒标准。从分布图来看,偏态分布具有较长的右拖尾,说明中低收入者占总人数的比例较高,高收入者占有一小部分比例而且收入数值较高,超出了公平的范围;收入分布曲线峰度值为4.071,比较正态分布的峰度值0陡峭很多,这说明居民收入比较集中,这一点在图2中也得到了直观的体现,即收入集中在2万元左右范围内的居民人数占总人数很大比例。

图2 2007年居民收入分配直方图

表4 2007年居民收入分配偏态分布描述指标值

3.2 动态分析

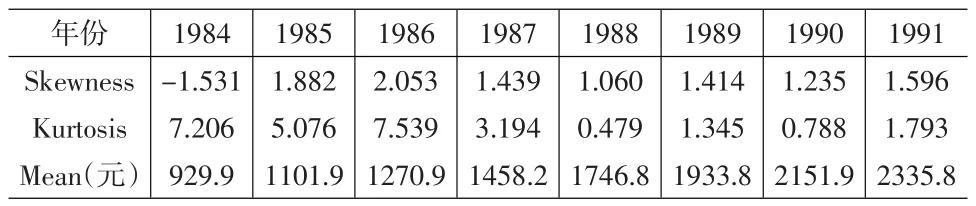

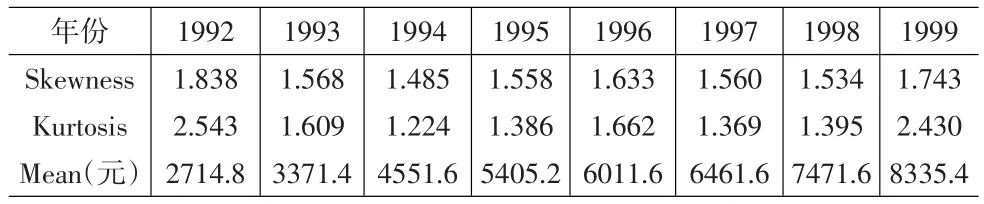

将1984~2007年的数据输入SPSS16.0软件中,得出各年居民收入分配分布曲线的偏度、峰度、均值的数值,见表5、表6、表7:

表5 1984~1991年居民收入分配分布曲线的偏度、峰度、均值数值表

表6 1992~1999年居民收入分配分布曲线的偏度、峰度、均值数值表

为了更方便的对1984~2007年的各项数据值进行比较,分别画出偏度、峰度及均值随年份变化而变化的线性趋势图,见图3、图4、图5:

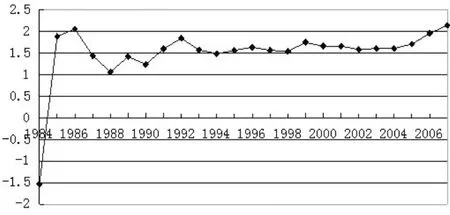

从图3中可以看出1984~2007年间我国居民收入分配分布曲线偏度值的变化过程。偏度是先增后减,在1986年达到最大值2.053,随后开始下降,在1988年达到最小值1.060,然后在值1.5的上方波动,从2005年开始呈现出上升的趋势。在这24年中,峰度值只有1988、1989、1990年保持在警戒范围之内,其余年份值均超出警戒范围之外,且除1984年之外均为正偏态分布。

图3 1984~2007年居民收入分配曲线偏度值变化趋势图

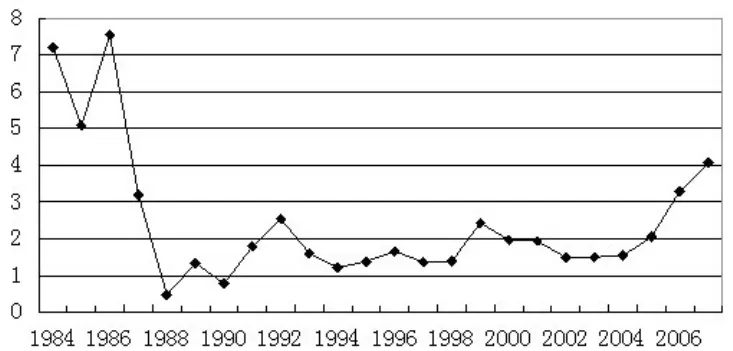

从图4中可以看出1984~2007年间我国居民收入分配分布曲线峰度值的变化过程。峰度先减后增,在1986年达到最大值7.539之后再次下降,在1988年达到最小值0.479,然后上升,围绕值2上下波动,从2005年开始呈现出持续上升的趋势。在24年间,峰度值均超出了警戒范围,且均为超出上限,相比较而言,1988、1989、1990年的峰度值比较接近公平标准。

图4 1984~2007年居民收入分配曲线峰度值变化趋势图

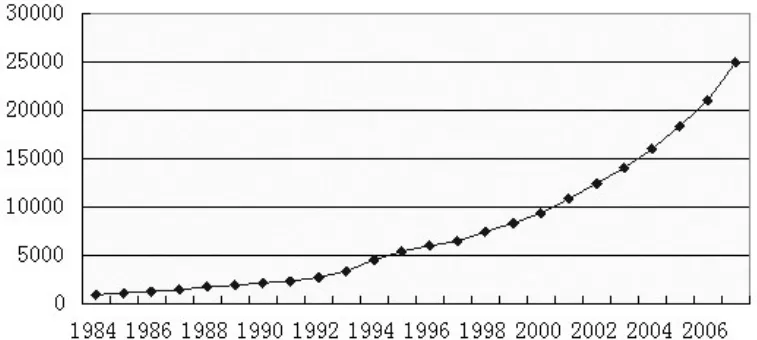

从图5中可以看出1984~2007年间居民收入分配分布曲线的均值是呈持续上升的趋势的。

图5 1984~2007年居民收入分配曲线均值变化趋势图

3.3 结论

综合表5、表 6、表 7和图 3、图4、图5来看,从1984~2007年的24年中,我国居民收入均值呈持续上升态势,但是从收入分配分布曲线偏度和峰度的角度来看,从来没有达到过公平的状态,因为偏度值除1988、1989、1990年之外均超出警戒范围,而峰度值则一直保持在警戒范围之外。结合前面的动态分析可以看出,1984~1987年是我国收入分配情况发生重大变化的转折年份。1984年是24年中偏度唯一为负值的年份,而这一年的峰度值为7.206,为仅次于1986年的次高值,这说明这一年收入分布曲线有左拖尾,相应的收入分配情况为中高收入阶层人数占总人数的大部分,且收入非常集中,收入跨度很小。之后的偏度值就开始下降至1.5周围并维持这个态势至2004年,这说明这些年间中低收入者占总人数的大部分;峰度值从1986年达到最高值,说明这一年收入分布最为集中,跨度最小,之后开始下降,在1988年达到最小值,然后上升,围绕2上下波动,这种趋势持续到2005年,这说明这些年间收入分布均维持比较集中的态势,收入跨度偏小。对应这些年来的国家政策和经济情况:1978年国家作出了实行改革开放的决策,开始逐渐走上了改革开放的道路,起初有一小部分人先富了起来,绝大部分人还是保持现状,其收入组成主要是工资收入,按照当时的工资制度收入差距不大,所以在收入分配曲线上表现为正偏态曲线并具有长的右拖尾,同时峰度较高,收入比较集中。而从1988年开始,我国政府开始实行通货紧缩政策,在经济领域实施整顿治理,这时我国个体私营经济出现了前所未有的大滑坡现象,使得居民收入差距大大缩小,在表中可以体现出来,收入分配曲线的偏度、峰度都大大降低了。1991开始,我国政府开始采取政策,逐步稳定个体私营经济,前一段时间开展的整顿治理工作也起到了规范化、制度化的作用,客观上保证了之后个体私营经济的健康发展,所以从90年代至今,我国居民收入呈现出收入增长和来源多样化等特征,在收入分配曲线上体现就是中高收入阶层人群占总人数比例先增长后维持在一个比较稳定的范围内,居民收入跨度大,收入的绝对值稳步增长。但是按照本文计算所得的收入分配公平警戒标准,这些年间的居民收入分配并不能算是公平的,主要表现为中低收入阶层人数占总人数比重偏高,同时收入水平过于集中,跨度偏小。相比较而言,1988、1989、1990年的收入分配情况最接近公平状态,其中1988年最为公平,但是这并不能说是理想的状态,因为居民收入均值保持在很低的水平,整个居民收入分配状态接近于图1中第Ⅰ种情况,即“穷公平”状态。特别需要引起注意的是,从2005年开始,居民收入分配分布曲线的偏度和峰度值均呈现出持续上升的态势,表现为收入分布曲线的右拖尾加长,峰值升高,这说明收入分配不公平的现象进一步加深了,少数高收入阶层的收入水平越来越高,收入集中在某个值周围的人数比重也越来越大了。这个现象应该引起警惕,相应的采取增加高收入阶层税收征收比重、拓宽居民收入来源渠道等方式来调节过高收入和分散过于集中的收入,引导收入分配向公平的方向靠近。

4 结束语

综合上述分析可以看出,用收入分配公平性偏态分布方法来描述我国居民收入分配变化情况,基本符合实际经济现象,此方法下的警戒标准也比较具有合理性。其中偏度警戒标准上限的绝对值大于下限绝对值、峰度警戒标准下限绝对值大于上限绝对值,也比较符合社会大众对分配公平问题的心理期望:相比绝大多数人富裕、少数人贫穷、且贫穷者收入极低的情况,则绝大部分人处于中低收入水平、极少数人富裕且收入较高的情况尽管社会总效用相对低,但却显得更为公平,而且更有利于社会的稳定;同时相对于某一个收入阶层的人数占总人数比例过高的情况,收入跨度大的情况所引起的不公平感会相对比较低,原因是收入分组多、跨度大则各个收入阶层都占有一定比例,人们的注意力比较分散,不容易产生不公平感。收入分配公平问题是当今受到广泛关注的热点问题,努力实现收入分配公平具有经济和社会的双重意义。在努力向峰度、偏度均为0的绝对公平分布状态靠拢的过程中,发现相对公平的警戒范围,并依据此标准对分配现状的公平与否进行识别,对于实现分配公平、促进经济发展、维护社会和谐都具有非常重要的意义。

[1] 邵建平,邓兆卉.分配公平性的分布偏度与峰度描述研究[J].统计与决策,2008,(3).

[2] 迟巍,黎波,余秋梅.基于收入分布的收入差距扩大成因的分解[J].数量经济技术经济研究,2008,(9).

[3] 韩文秀,尹艳琳,冯建林.中国居民收入差距研究综述[J].经济研究参考,2003,(8).

[4] 王小鲁,樊纲.中国收入差距的走势和影响因素分析[J].经济研究,2005,(10).

[5] 谢洪芳,赖淑銮.收入分配不均度量方法探讨[J].统计与决策,2004,(1).

[6] 张瑜.我国城乡居民收入分布的核密度估计[J].统计观察,2006,(10).

[7] 谭伟.中国收入分配不平等状况研究——基于洛伦茨曲线的分析[J].科学学研究,2007,(1).

[8] 陈宗胜,周云波.再论改革与发展中的收入分配[M].北京:经济科学出版社,2002.

[9] 宋志刚,谢蕾蕾,何旭洪.SPSS16实用教程[M].北京:人民邮电出版社,2008.