针刺配合穴注亚甲兰治疗三叉神经痛的临床观察

钟高武 陈安云 李晶

(湖南省湘西自治州人民医院疼痛科 湖南吉首 416000)

三叉神经痛是临床常见疼痛病症,是三叉神经一支或多支分布区内的阵发性剧烈疼痛,其临床特点是发作性疼痛,每次发作持续时间为若干秒或数分钟,呈电击、针刺、刀割样痛,而间歇期无症状或仅有轻微纯痛,面部可有触发点,疼痛局限于一侧三叉神经区。笔者采用针刺配合穴注亚甲兰治疗三叉神经痛并与单纯针刺组对比疗效,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

60例三叉神经痛患者,均来自于2005年3月至2010年6月疼痛科门诊患者,随机分为观察组和对照组,每组30例。观察组男13例,女17例,年龄41~72岁,平均年龄58岁,病程3个月~3年,平均1.5年,I支4例,II支20例,III支6例;对照组男14例,女16例,年龄42~70岁,平均年龄56.5岁,病程1个月~2.6年,平均1.45年,I支3例,II支22例,III支5例。

1.2 诊断标准

参照《神经科专病中医临床诊治》[1]确诊。(1)面颊部的阵发性疼痛持续几秒至几分钟。(2)疼痛至少有以下特点中4项:①疼痛沿三叉神经散布;②特征为头疼、剧烈、尖锐、浅表、刀刺样或烧灼样;③疼痛剧烈;④从扳机点触发或因某些日常活动诱发,如吃饭、说话、洗脸或刷牙;⑤发作结束后,患者完全无症状。(3)神经系统检查无阳性体征。(4)扳机点受到非有害刺激可以诱发疼痛。(5)病史、躯体检查及必要时所做特殊检查可排除导致面痛的其他原因。

1.3 纳入标准

符合以上诊断标准者,男女不限,年龄40~75岁之间,治疗期间停药者,签署知情同意书者。

1.4 排除标准

(1)不符合诊断纳入标准者;(2)有严重肝肾功能损害者;(3)伴有严重心、脑血管疾病者;(4)未按规定治疗,不能合作的患者。

2 治疗方法

2.1 对照组

取穴:I支额部痛者取攒竹、阳白、后溪、鱼腰;II支上颌痛取四白、迎香、合谷;III支下颌痛取颊承浆、颊车、内庭。

操作方法:患者仰卧位,用75%酒精棉球常规穴位消毒,选用直径0.35mm,长25mm毫针,直刺进针,四白稍向内上进针,夹承浆稍向外进针,提插捻转运针得气,用泻法,局部酸胀麻,深度约15~25mm,留针30min,每10分钟运针1次,拔针后,棉球按压针孔,1日1次,治疗3周,随诊3个月。

2.2 观察组

取穴及针刺手法、时间、疗程同对照组,1日1次,针刺完后,启针,用一次性5mL注射器,5号针头进针,依据面痛部位,I支取鱼腰,II支四白,III支夹承浆,进针方向同针刺方向,出现酸、胀麻、触电样针感后,回抽无血,缓慢注入低浓度0.01%亚甲兰0.5mL,拔针,1周1次,治疗3周。随诊3个月观察疗效。

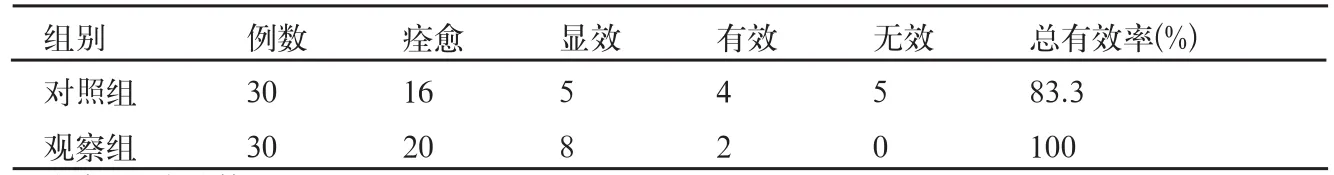

表1 2组患者临床疗效比较表

3 疗效观察

3.1 疗效制定标准

参照卫生部《中药新药临床研究指导原则》进行疗效评定[2]。治愈:疼痛停止,面部感觉功能正常,随诊3个月无复发。显效:疼痛停止后,3个月内复发,但发作频次较前减少50%以上。有效:疼痛发作频次较前减少25%~50%。无效:疼痛发作频次较前减少<25%。

3.2 统计学处理

应用SPSS 13.0统计软件进行统计学处理,组间比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

3.3 治疗结果(表1)

由上表可以看出,2组总有效率分别为100%,83.3%,经统计学检验,P<0.05差异有统计学意义,说明观察组疗效明显优于对照组。

4 讨论

三叉神经痛是一种临床多见并易复发的顽固性疼痛病,它的发病机制目前尚不明确,传统上分为中枢病变学说和周围病变学说。本病属中医学中的头风、面游风、齿槽风、面痛等范畴,多为风、火、痰、热上扰清窃、气血郁结、气滞血瘀、不通则痛。目前治疗方法较多,有药物、化学、物理毁损神经及微血管减压术治疗。药物治疗效果不佳,易复发,且损伤肝肾功能,而毁损治疗会引起面部麻木,感觉功能丧失的弊端,由于机理不明,不是对因治疗,易复发,手术治疗创伤大,给病人带来不便。而针刺治疗有其独特优势,针刺采取局部取穴配合远端循经取穴,疏风散邪、通经活络,以清泻为主,缓急止痛,临床证明有效,在针刺的基础上加上穴位注射亚甲兰则效果更佳。药物的穴位刺激可加强局部针感并可延长针感时间,巩固疗效,而鱼腰、四白、夹承浆三穴解剖显示分别有三叉神经眼支、眶下支、颏支发出,使针感直至病所。亚甲兰和神经组织有较强的亲和力,破坏末梢神经髓质,阻滞疼痛刺激传导,并改善神经末梢膜内外酸碱平衡,产生局部止痛作用,可持续一周。[3]而对神经的破坏是可逆的,国内有动物试验表明,注射亚甲兰3d~2周时,可见神经纤维发生瓦勒氏变性,4周后可见变性神经纤维发生可逆性再生,术后14周再生纤维增多[4]。而观察组所使用浓度为0.01%,低于常规神经阻滞、局封的最低浓度0.02%,临床疗效也优于单纯针刺组,是一种安全有效的治疗三叉神经痛的方法。

[1]黄培新,刘茂才.神经科专病中医临床诊治[M].北京:人民卫生出版社,2000:202~217.

[2]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002.

[3]赵俊,李树人,宋文阁.疼痛诊断治疗学[M].郑州:河南医科大学出版社,1999:276~277.

[4]刘桂才,薛振恂.亚甲兰对大鼠眶下神经作用的实验研究[J].实用口腔医学杂志,2001,17(5):393.