东江东莞段水污染现状与防治对策

刘永定 吴对林 李美敏 梁敏

(东莞市环境保护监测站,广东东莞 523009)

东江是珠江水系三大河流之一,发源于江西省寻乌县,自东北向西南流入广东省,经虎门出海。干流全长562 km,其中广东省境内435 km;流域总面积35340 km2,其中广东省境内31840 km2,占流域总面积的90%[1]。东江多年平均径流量326.6亿立方米,是河源、惠州、东莞以及深圳和广州东部地区的主要供水水源,并承担着向香港供水的重要任务,总供水人口4000余万人,它对维持广、深、莞、惠和香港地区人民的正常生活、促进粤港两地的经济繁荣和政治稳定具有重要意义。

地处东江下游的东莞是工业和人口大市,每年用水总量约21亿立方米,超过八成的用水量须从东江吸取。随着经济快速增长和人口不断增加,东莞对东江水资源的需求日益增大而东江流域生态建设和水环境保护的形势日益严峻。近年来,东江东莞段每年均发生数起水质污染事件。例如:2009年6月东江东莞石碣段水域浮现大量死鱼事故;2009年8月东莞市港航船舶清污有限公司因火灾导致含油类污染物流入东江北干流事故和2009年8月年东江东莞桥头段太园泵站取水口河水出现异味事件等。因此,如何加强环境管理,有效预防和减轻东江水污染事件所造成的损失和影响,保障东莞市民饮用水源安全,推动东莞经济社会协调可持续发展,是摆在我们面前的大课题。

1 水环境现状

为监测东江水质,东莞市环保监测站在东江东莞段设置石龙南河和石龙北河2个监测断面,监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)表1中的24项基本项目,监测频次为每月上旬监测1次。水质类别判定采用最大单因子评价方法,综合污染指数计算采用《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的Ⅱ类标准。

综合污染指数是指依据环境质量标准将有关污染物浓度等标化,计算得到无量纲的指数,可以直观、简明、定量地描述和比较环境整体污染的程度。水质综合污染指数是各项污染物单项因子的指数之和,用于评价水环境质量的整体水平,其计算公式如下:

式中,Ci是第i种污染物的监测浓度,Coi是第i种污染物的评价标准,Pi是第i种污染物的污染分指数,P是综合污染指数。

监测数据显示,近年来,东江东莞段整体水质状况为优,石龙南河和石龙北河断面水质均符合国家地表水Ⅱ类水质标准。以2009年全年监测结果为例,参与评价的23个项目年均值均没有出现超标,综合指数是6.23,与2008年综合指数6.66相比下降了0.43[2]。

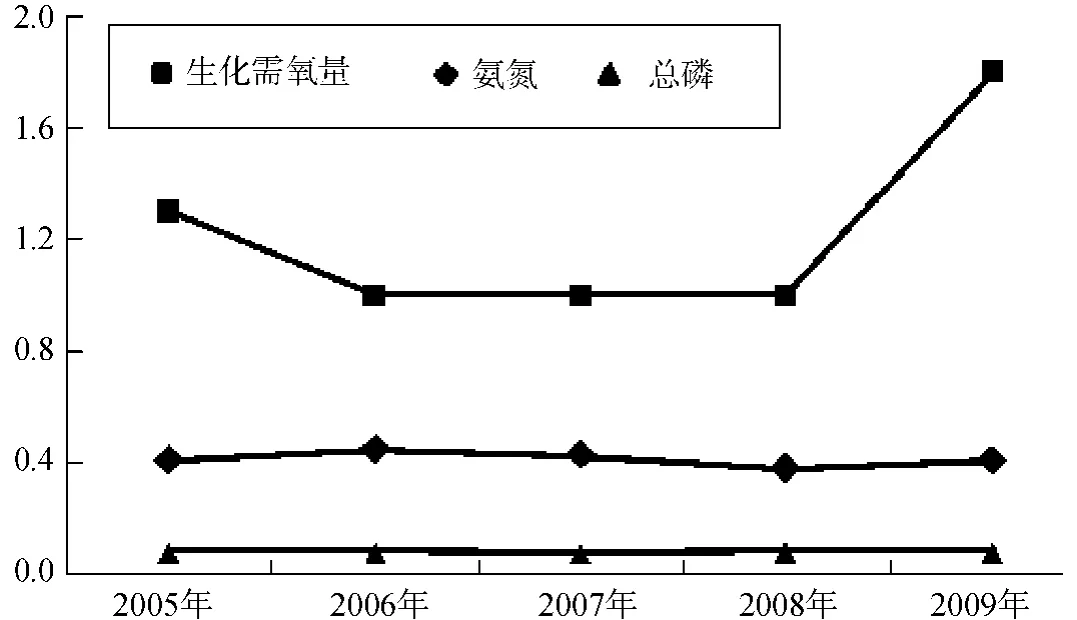

从2005至2009年监测数据分析,东江水质综合污染指数2005年最低,为5.70;2008年最高,达

到6.66,2009年下降至6.23。主要污染物有氨氮、生化需氧量、总磷等,其中生化需氧量的年均值2005年为1.3 mg/L,2009年达到1.8 mg/L。在个别时段,氨氮、生化需氧量、总磷等个别项目出现一次性检测超标现象[2]。

表1 年东江东莞段水质监测结果mg/L(pH值和注明的除外)

图1 2005~2009年东江东莞段水质综合污染指数变化图

图2 2005~2009年东江东莞段主要污染物浓度变化图

2 水污染防治存在问题

从近年来东江东莞段几起水污染突发环境事件看,该河段在水污染防治工作上还存在不少问题。主要是:

2.1 水资源过度开发

由于东江下游城市经济发展和人口增长迅猛,造成流域水资源过度开发。目前东江水资源开发度已大大超过流域环境承载能力,致使枯水期基本没有生态流量,加剧了水污染和水质恶化的趋势。2007年,惠州市建成剑潭水利枢纽工程,该工程位于东江惠州城区与博罗县城之间河段,属东江干流梯级规划中第十一个梯级电站,上距惠城区9.4公里,下距博罗水文站2.8公里,集水面积25325平方公里,河宽约480米。该工程大大改变了东江东莞段的水体流速和水位。据水利部门统计,2009年由于上游集水区域降水缺乏,东江流量不到往年流量的四成。这么小的流量,无法及时冲走水中污染物,导致耗氧物质长时间在水中迴游不能扩散,同时使得东江压不住潮水,造成东莞运河排到近岸狮子洋口的污染物随潮水反溯回樟村一带,对我市第二、三、四、六水厂和万江、东城水厂取水口造成巨大的影响。

2.2 支流排污影响水质

在东莞东江段北岸博罗境内,有沙河、马嘶河、紧水河 (联合排渠)排入东江。马嘶河排放口在企石镇对岸,大量污水经防洪闸排入东江;沙河流经石龙新区北面排入东江,主要容纳石湾、圆洲污水;紧水河主要汇集三江污水,从莞增高速大桥东侧经防洪闸排入东江。据了解,东江上游一些地方仍有电镀厂、洗水厂、漂染厂、造纸厂存在不规范排污现象,同时惠州潼湖地区仍有大量的养猪场。在雨季,养殖污水全部冲涮进入东江。2009年9月1日上午10时东莞环保部门人员现场考察时发现,受涨潮影响,东江北干流石龙段 (包括沙河、紧水河污水)全部倒流入东江干流 (石龙以上),退潮时部分进入南支流,影响东莞市取水口水质。

2.3 水污染防治职责未落实

东江是跨市界、省界的河流,水污染防治涉及广东、江西两省及省内河源、惠州、深圳、东莞等市。同一行政区内又涉及环保、水利、建设、农业、交通、林业、海洋、发展改革、财政等许多部门,由于职能交叉重叠,存在实际工作中相互扯皮、各自为政的现象[3]。近年来,上游河源、惠州等地区经济发展,排污量持续增加,对东江水质造成影响。此外,东江两岸沿线有大量采砂厂、采石场未按规范作业施工,大量洗砂、碎石产生的废水未经处理就直接排入东江;惠州、河源境内不少养殖场也有大量污水直接或间接排入东江,对东江水质造成较大影响。

2.4 水污染防治相关法规衔接不够

《水污染防治法》及《水污染防治法实施细则》和《水法》是水环境管理方面最重要、最直接的三部法律法规,但涉及水污染防治的规划编制、核定排污总量、水质监测、信息发布等规定在落实中存在交叉、重复等问题。

2.5 基础工作相对薄弱

一是排污费低于污染治理成本,环境污染外部化;对违法行为的处罚力度不够,“违法成本低、守法成本高”的问题十分突出,“谁污染、谁治理”的法律责任没有落到实处;二是资源性产品价格、环境收费及相关财税政策不利于企业自觉治污,企业内在动力不足;三是生态环境补偿机制还未建立;四是污染物排放监测体系和环境执法监察体系有待进一步健全;五是统计体系不完善,水环境统计数据系统性和权威性有待进一步提高;六是尚未制定专门的《东江水环境应急管理预案》。

3 水污染防治对策

3.1 明确工作目标

根据《东莞市环境保护规划 (2006—2020)》到2015底,东江东莞段干流水质目标保持II类,市区饮用水源地东江南支流水质目标保持III类;全市污水处理率超过85%,生活垃圾无害化处理率达100%;内河涌主干流 (东莞运河、石马河、寒溪河)达到IV类水质目标,河涌水体生态系统得到修复;工业废水排放达标率达到98%以上。

3.2 加强水环境保护规划

严格执行《东莞市环境保护规划 (2006—2020)》、《东莞市饮用水源污染防治规定》等规范性文件,划定饮用水源保护区,强化东江水源保护。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,对已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,责令拆除或者关闭;禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;对已建成的排放污染物的建设项目,责令拆除或者关闭;在有饮用水源功能的河流中,划定禁止设立饮食店的河段;禁止在东江中上游和东深供水工程沿线建设重污染企业;坚决取缔建在饮用水源保护区内的畜禽养殖场(点),禁止在东江和东莞运河陆域三公里、石马河集雨范围和十大水库集雨1373平方公里范围内进行畜禽养殖。

3.3 严格环保准入

全面落实《关于推进产业结构调整促进产业转型升级的意见》等1+26政策,落实用好6个10亿元扶持资金,推动产业转型升级。2012年前,完成麻涌、中堂、大朗、虎门、沙田、长安和常平等7个环保产业基地建设,推动产业布局合理调整。严格执行区域限批政策,禁止在东江沿岸、水源保护区范围内新建水污染项目和化工类项目。

3.4 推动跨界污染联合防治

贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》,按照《深圳市东莞市惠州市界河及跨界河综合治理计划》,加强与深圳、惠州等市合作,针对观澜河—石马河、茅洲河、潼湖水等跨界河流污染问题,制定相关河流综合整治计划,分步推进治理工作,改善区域水环境。

3.5 加快推进环保基础设施建设

近期完成全市42座集中式污水处理厂的新建、扩建工程,全市污水集中处理率达65%,城区污水处理率超过80%;中远期继续完成34座集中式污水处理厂的扩建工程,全市污水处理率达90%。2012年底前,按照“雨污分流”目标,分区域、分阶段地推进截污主次支管网建设,使城区管网覆盖率达90%以上,切实提高截污效果。

3.6 加强环境监督管理

一是全面建立污染排放、治理相分离的机制,彻底切断生产排污和治理两者之间的利益关联关系,同时加强对治理运营公司管理,发现一次偷排、漏排则立即取消其运营资格。二是实行工业污染集中处理和集中监管。在对现有的工业园区污染物进行集中处理和集中监管的基础上,根据统一规划、统一定点,集中建设、集中治污、集中管理的原则和要求,建设环保专业园区,对电镀、纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、造纸等行业实行园区式集中管理,实行污染集中治理。三是提高环保监督管理技术水平。全面推行污染源在线监测监控,对重点污染企业、城市污水处理厂、垃圾焚烧处理厂等全面安装在线自动监控设备,实施在线监控监测,有效防止企业偷排偷放。四是加强环保能力建设。进一步落实执法责任制、公示制度、听证制度等,加强环保监理设备和装备配置,全面强化和规范环保执法,提高执法水平。

3.7 加强水利设施运行管理

加强系统调度,保证上下游三市河道防洪标准的统一衔接,确保流域防洪安全[4]。加强东深太园泵站的取水管理制度,保障饮用水源安全。加强东江沿线水闸管制,将沿线污水通过寒溪河、东引运河和中心涌,防止污水流入东江。充分利用石马河调污工程,发挥其调污作用。更换橡胶坝坝袋、配备视频监控系统,对石马河调污工程进行升级改造。加快东引运河小海河段清淤工程等配套项目的设计工作,最大限度提升调污工程调污能力,保障水源安全。

3.8 提高环境监测预警能力,强化水质监控和应急管理

早日建成运河水质和近岸水质(虎门)自动监测站,完成“4+1”水质自动监测体系建设;完成饮用水源109项全分析项目扩项工作,提高针对蓝藻、辐射、恶嗅等三类污染的监测能力[5]。进一步健全24小时应急值守制度,密切关注东江水质变化情况,全力应对水环境突发事件。

[1]崔树斌.珠江河口城市水源地问题及对策探讨[J].中国水利,2010(1):32-35.

[2]卢映芳,刘永定,梁敏,等.东莞市环境质量报告书(2006-2010年度)[D].东莞市环境保护局,2011.

[3]何建宗,许智超.可持续发展影响评估——东江水的跨区管理研究[J].中国环境科学,2000,20(Sl):39-43.

[4]金辉,李榴芬,朱建明.东江中游水污染状况及其变化趋势[J].广西师范学院学报,2001(2):60-62.

[5]林盛群,金腊华.水污染事件应急处理技术与决策[M].北京:化学工业出版社,2009.

——东江鱼(实业)集团有限公司