磁州窑考察纪略

王建保

(中国防卫科技学院,北京101601)

磁州窑考察纪略

王建保

(中国防卫科技学院,北京101601)

2008-2010年间考察了11处磁州窑窑址,基本掌握了磁州窑白釉、黑釉以及曹村窑址烧制器物的造型、装饰及烧造工艺。将新发现的曹村窑址青黄釉标本与范粹墓出土“白瓷”、“白釉绿彩”器物及讲武城墓葬出土的同类器物比对研究,结果极有可能属同一窑口;曹村窑可能属于官营窑场。通过研究表明,曹村窑址及两处墓葬出土的青黄釉器物应属陶器范畴。磁州窑经历了北朝、隋唐、宋金与元明清四个发展阶段并有曹村、临水、观台与彭城四个代表性窑址。

磁州窑,曹村窑址,范粹墓和讲武城墓葬,陶器发展阶段

一引言

磁州窑是我国北方地区著名的民间窑场,窑址分布于今河北省邯郸市部分区县的漳河、滏阳河及其支流沿岸。1918年巨鹿的意外发现,磁州窑引起了世人广泛关注。国内外学者曾多次深入窑址考察,各有著述。

二 窑址概况①此部分文字根据马忠理先生《磁州窑考古发掘及分期概述》一文有关内容整理而来。马文见中国古陶瓷学会编:《中国古陶瓷研究》第十一辑。紫禁城出版社,2005年。

磁州窑位于太行山东麓的邯郸市峰峰矿区和磁县西部,共17处古窑遗址。磁县的漳河及其支流分布着以观台镇为中心的观台、冶子村、东艾口村、申家庄、观兵台、荣华寨、南莲花村、青碗窑、白土村和北贾壁村等10处窑址。以临水窑、彭城窑为中心的滏阳河流域分布着临水、二里沟、河泉村、常范庄、富田村、义井村和彭城等7处窑址。

磁州窑窑址及其附近,烧制瓷器的各种原材料、燃料、颜料等矿藏丰富。各窑均建于漳、滏河及其支流两岸,水资源充足,既便利制瓷,又为瓷器这种不便于陆路运输的货物提供了方便、廉价、高效的水上运输条件。

三 考察窑址的收获

深受前贤影响,笔者于2008~2010年间考察了观台、冶子村、东艾口村、申家庄、北贾壁村、临水、富田村、彭城、半壁街、炉上村和曹村等窑址。其中半壁街、炉上村和曹村窑址是近期新发现的资料。鉴于上述17处窑址已经多有记述,故不再重复。现将新发现的资料简述如下:

(一)炉上村窑址

炉上村(图1)位于峰峰矿区,是传说中张飞炼铁的地方,村西北部发现炼铁炉遗址。长期以来,附近村民往往在此处挖铁矿粉、铁矿石作为副业,结果连带着将地下的古窑址给挖出来了。笔者考察时,采集到白釉、黑釉、双色釉、钧釉标本以及擂钵和窑具标本等。

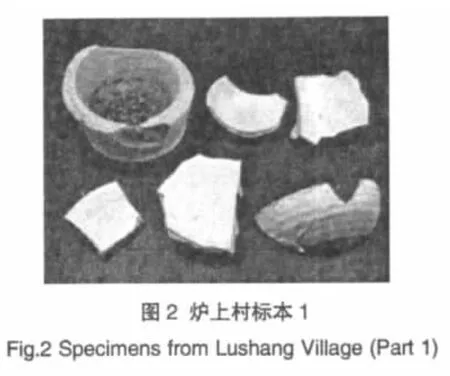

1.白釉。可见碗、盘、瓶类器物标本(图2)。

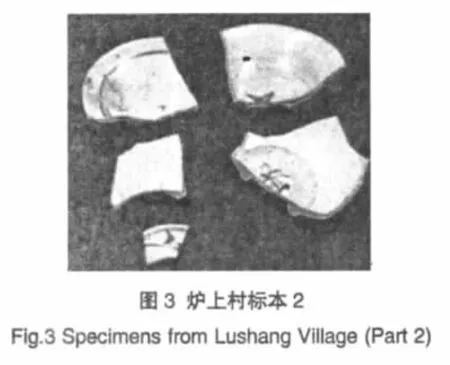

碗类器内满釉,器表半釉;釉色较为光亮,可见稀疏或细小的不同开片。胎灰黄较为粗硬,统施化妆土。装饰方法可见白釉黑彩花卉图案。器内可见支钉、沙堆垫烧、涩圈等工艺痕迹。其中一件碗内底可见圆形压痕和支钉痕迹,底足墨书“申”字;另有一件碗内底的彩绘图案画到了涩圈刮釉处,说明是在釉上彩绘(图3)。

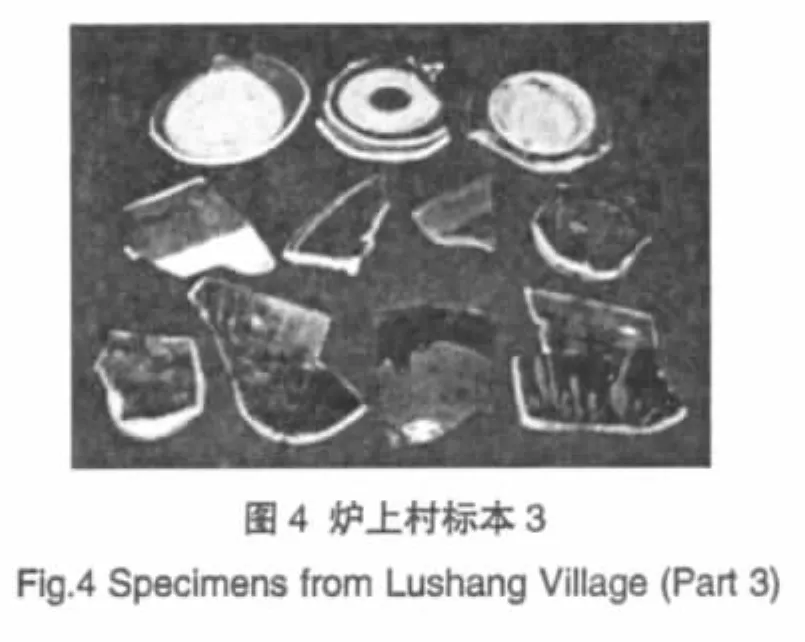

2.黑釉(图4)。根据胎釉特征可分粗细二类制品。细品可见碗、盏类标本。器内满釉,有的器表半釉,有的器表施两种釉及底;釉色纯正、光亮,釉层较厚。可见铁锈花装饰,巧妙运用成分不同的两种釉,以釉代彩、以釉代墨,用毛笔醮釉料绘制竖条纹饰,达到了很好的装饰效果。胎色灰白坚致。粗品,可见碗、罐类标本,罐类口沿变化较多。碗类可见内底露胎、涩圈等工艺特征,盘类可见芒口。“黑釉产品通过控制釉中的含铁量、烧窑气氛,特别是窑内最高温度值和最高温度下持续时间等,可呈现黑、酱、棕黄、棕红及“豇豆红”,或茶叶末色釉等。即俗称“窑分五色”,其实均是黑釉器。”②马忠理:《磁州窑考古发掘及分期概述》,《中国古陶瓷研究》第十一辑页224,紫禁城出版社2005年。

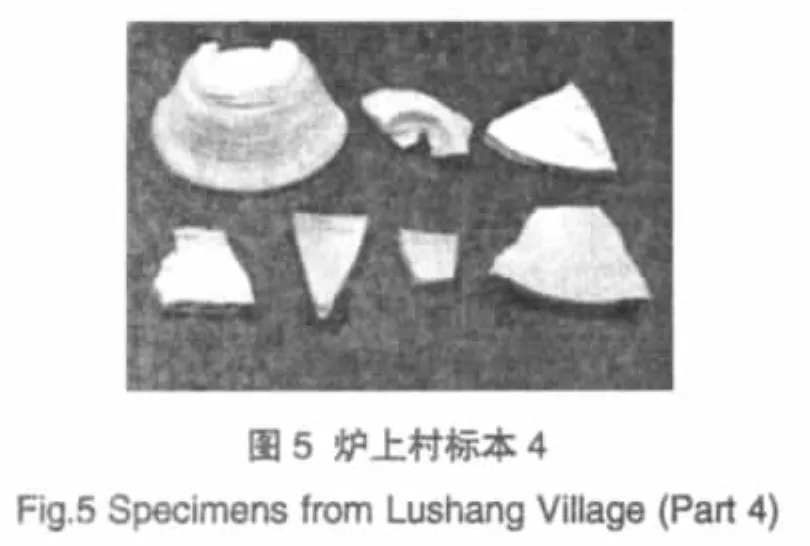

3.钧釉。有碗、盘等器物标本(图5),可见生烧现象。

4.窑具(图5)。可见支顶匣钵标本。有一件碗底足人为凿穿,可能是充当火照使用。

炉上村窑址的烧造年代,根据现场采集标本,初步判断应在金、元、明时期。

(二)半壁街窑址

半壁街窑址(图6),位于峰峰矿区,由于基本建设施工而发现,主要遗物有白釉、酱釉、黑釉及双色釉等瓷器标本和窑具。

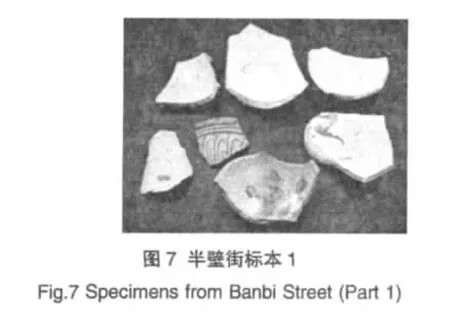

1.白釉(图7)。可见碗、杯、瓶类器物标本。釉色略泛灰、黄,光泽较好,有细小开片。胎灰黄较为粗硬,统施化妆土。装饰方法可见白釉黑彩花卉、文字等图案。其中一件碗内底涩圈刮釉处墨书“长□计”三字,底足墨书“闫”字。可见支钉、沙堆、涩圈叠烧等工艺痕迹。

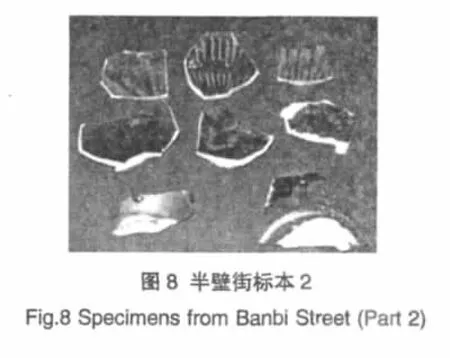

2.黑釉(图8)。根据胎釉特征可分粗细二类制品。细品可见碗、盏类标本。器内满釉,有的器表半釉,有的器表施两种釉及底;釉色纯正、光亮,釉层较厚,可见铁锈花装饰。胎色灰白坚致。粗品,可见碗、罐类标本,罐类口沿变化较多。碗类可见内底露胎、涩圈。釉色泛褐、酱色,“窑分五色”,显得暗淡。胎灰黄较为粗硬。

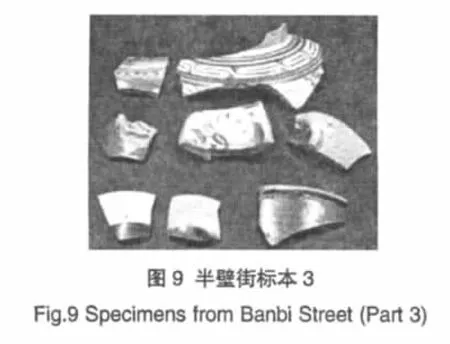

3.双色釉(图9)。可见碗、盘和盆类标本,盆口沿变化较多。器内外一面施白釉,另一面施黑或酱釉。通常白釉黑彩绘制花卉、几何纹饰。可见白釉黑彩划花装饰,有的碗类仅底足施黑釉,有的碗口沿“白覆轮”装饰。其中一件盘类标本,器内白釉,器表黑釉,芒口。

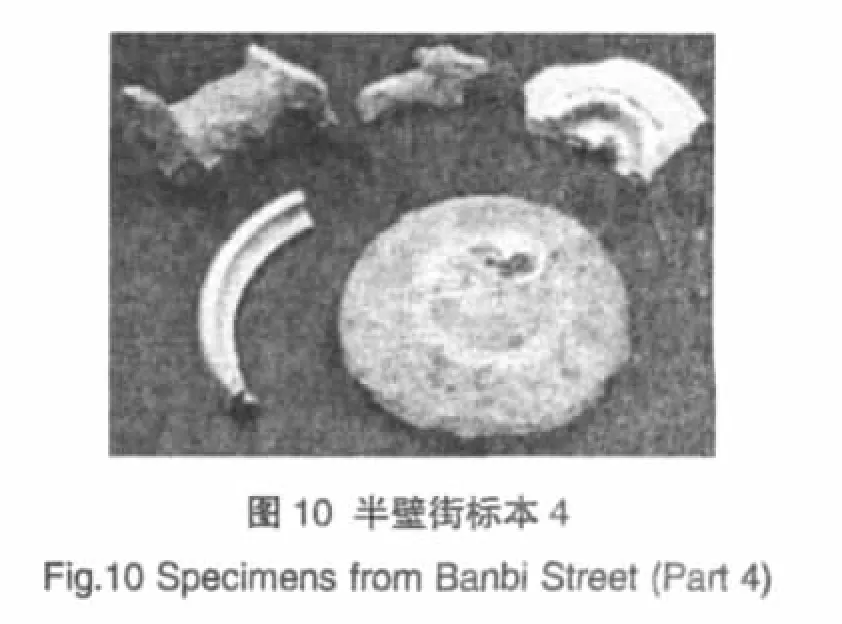

4.窑具(图10)。可见垫饼、支圈、“工”字型支垫、支钉等标本。有一件碗底足人为凿穿,可能是充当火照使用。

半壁街窑址的烧造年代,根据现场采集标本,初步判断应在金、元、明时期,可归属于彭城窑的范围。

炉上村与半壁街两处窑址的面貌基本一致。

(三)曹村窑址③详见笔者另文《河北省临漳县曹村窑址考察与初步研究》。

曹村窑址位于邺北城东城墙外约500米的漳河“护堤”内侧(图11),距范粹墓所在的河南省安阳县洪河屯约15公里,距东魏、北齐讲武城皇陵区约9.3公里(图12)。

1.窑址资料

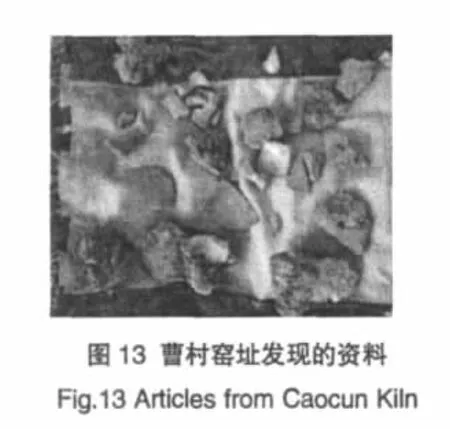

以窑址为中心,左、前、右三个方向约300米的半径范围内,发现北朝时期的器物残片、窑具、红烧土与器物残件粘连的窑渣等(图13)。

(1)器物以釉色区分,可见酱釉、青釉、青黄釉及其它釉色标本等。

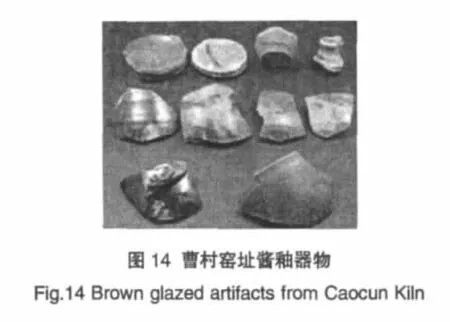

a.酱釉(图14)。器物,二次烧成。可见碗、高足杯、瓶等日常生活用器。碗,器表饰二道凸弦纹,旋修痕迹明显。底足稍撇微凹,有的足缘斜削一周,酱釉器物可见三个支钉痕迹。器内外满釉,酱釉细腻有光,有些标本釉色呈青褐或黑褐色。

b.青釉器物(图15)。可见碗、盘、杯、瓶等日常生活用器。青釉,有的釉色略泛黄、白,常见细小开片。胎灰白坚致。碗可分直口和敛口两类,器内满釉,器表半釉,常见垂釉。饼足稍撇微凹,足缘斜削一周。常见内底三个支钉痕迹。有二件直口尖唇碗标本,口沿下饰一道或二道细凹弦纹,极为精致。

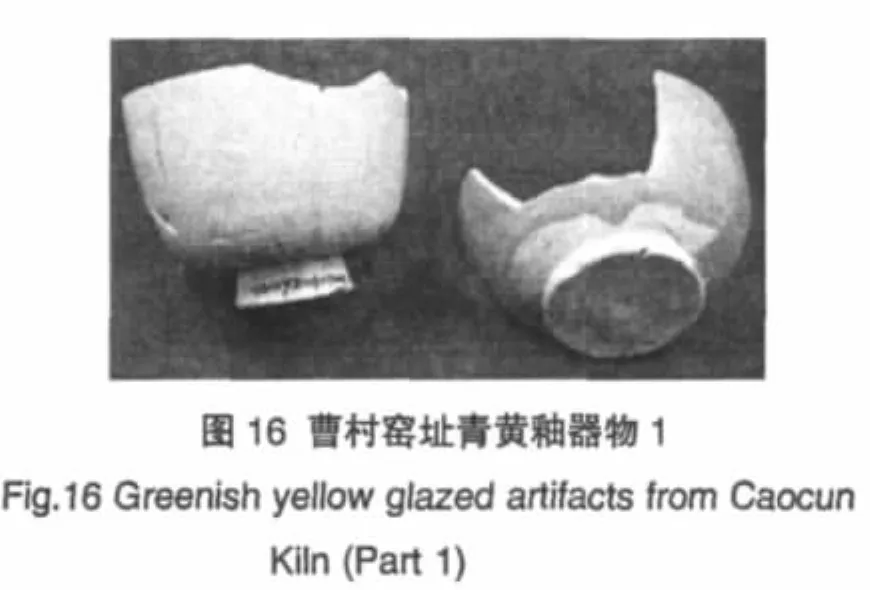

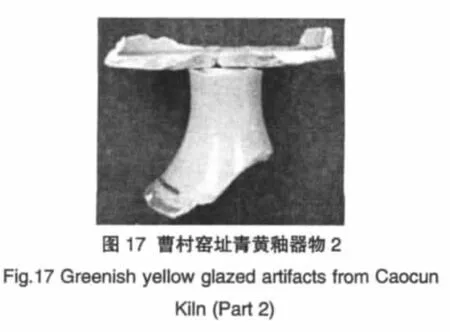

c.青黄釉器物。常见碗、钵、高足盘等日常生活用器。以其胎釉品质可分为粗细两类,釉层较薄,釉面光亮、开细小纹片,釉下无气泡,有剥釉现象。胎质均显疏松。碗(图16)为细品,尖唇,直口,深弧腹,饼足稍撇微凹,足缘斜削一周。口沿下饰细凹弦纹,极为精致。内底有三个细小支钉痕迹。器内满釉,器表施釉及底。高足盘(图17)为尖唇,口沿外直内斜,平底,盘下承以空心喇叭形圈足,满釉。

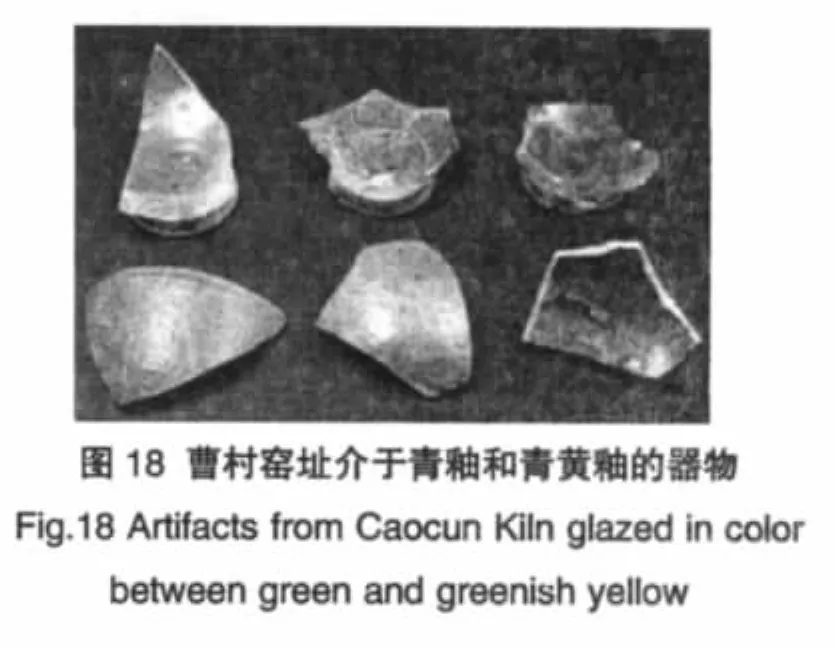

d.介于青釉与青黄釉之间的器物(图18)。常见碗类,造型与青釉、青黄釉相同。釉色接近青黄釉,有的开片,积釉处泛绿色。胎质接近青釉器物。

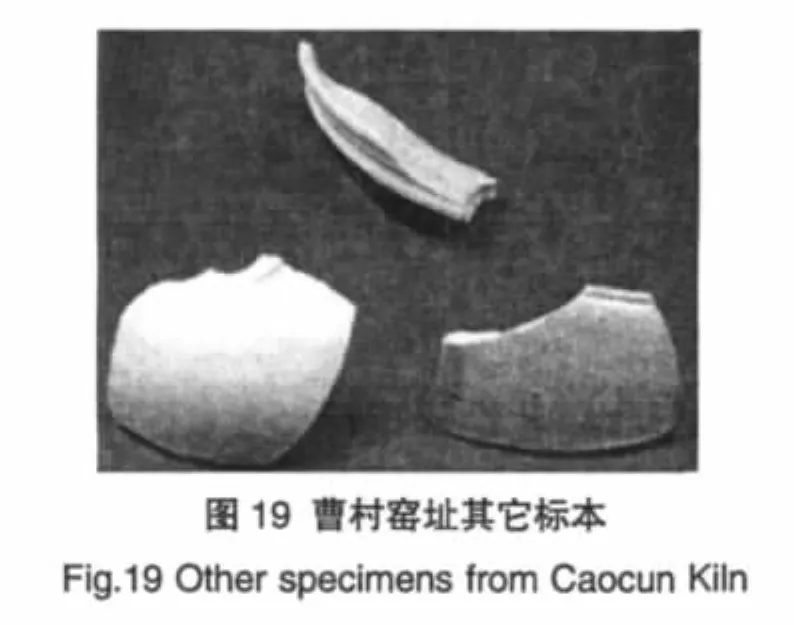

e.其它标本(图19)。一是属于越窑风格,早于北朝时期的盘口瓶口沿残片,二是白釉瓷器瓶类器物的残片。

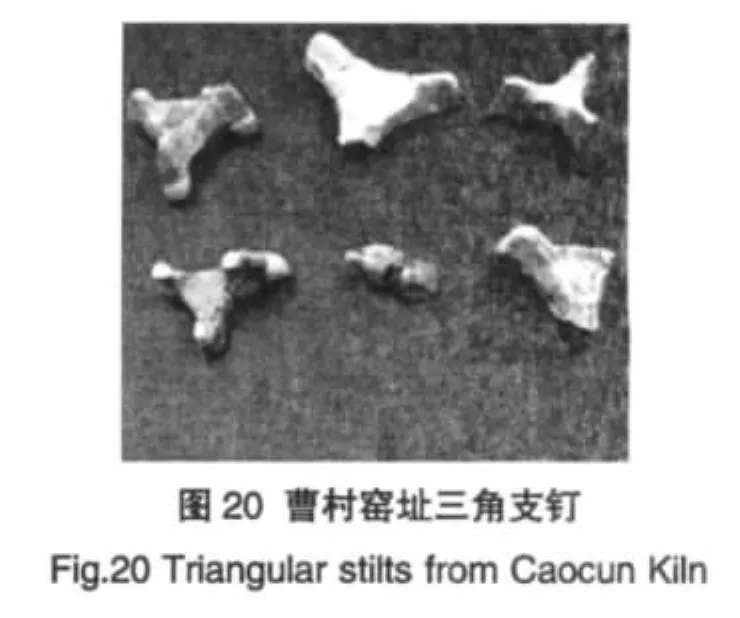

(2)窑具。可见三角支钉、空心支柱及其它窑具等。支钉表面常见粘附青釉、青黄釉、酱釉的痕迹(图20)。常见灰白胎、红色陶胎。其中一件红色陶胎支钉,表面既粘附酱釉又粘附青黄釉,并残留青黄釉器物胎体的痕迹。2.窑址标本与出土器物比对

长期以来,河南安阳北齐武平六年(公元575年)范粹墓出土的瓶、罐等陶瓷器物④河南省博物馆:《河南安阳北齐范粹墓发掘简报》,《文物》1972年第1期。的窑口归属问题,一直困扰着业界同仁。

2009年1月,磁县文物保管所在讲武城抢救性发掘清理了一座墓葬⑤磁州窑博物馆:北朝墓抢救保护,磁州窑博物馆馆介,2009年。。出土的墓志盖上刻有篆书“齐”字。遗物中有一件陶俑左耳贴金,还有红胎酱釉及点缀绿彩、黄彩的青黄釉陶瓷器物。

为了搞清楚曹村窑址的青黄釉标本与范粹墓出土“白瓷”、“白釉绿彩”器物及讲武城墓葬出土同类器物的关系,笔者邀请有关专家,将曹村窑址标本与范粹墓、讲武城墓葬出土器物做比对。

图21显示曹村窑址标本与范粹墓出土器物釉色均呈青白,釉面光亮,开细纹片,釉下无气泡。从器物表面观察,其工艺水平相当。

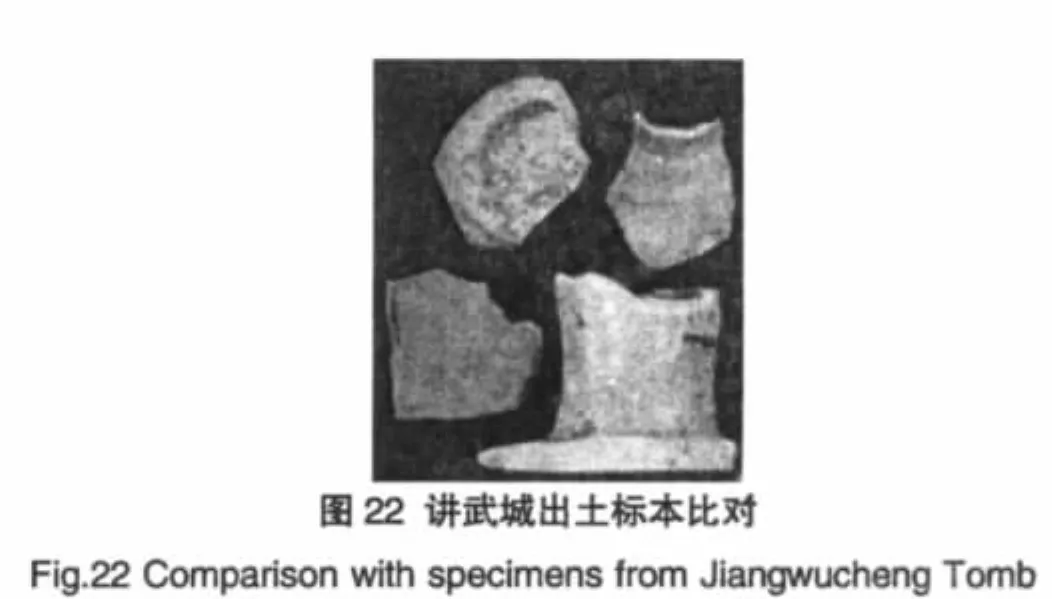

图22显示曹村窑址标本与讲武城墓葬出土标本,若无标记则很难区分。

根据比对的结果,以及曹村窑与范粹墓、讲武城墓葬具有同时代、同地域和同品类的共同特点,两处墓葬出土的酱釉和青黄釉陶瓷器物极有可能是曹村窑出产。鉴于上述两处墓葬的皇陵和贵族地位,证明曹村窑址不是一处普通的民间窑场,很可能是专门为宫廷及贵族阶层烧造高档陶瓷制品的官营作坊。

3.曹村窑烧制器物的陶瓷属性

根据胎釉特征,酱釉器物属于陶器范畴,青釉器物属于瓷器范畴。笔者认为青黄釉器物应属陶器。首先,青黄釉器物的胎质明显疏松,尚不具备瓷器对胎质的要求;其次,在窑址发现的表面既粘附酱釉又粘附青黄釉,并有青黄釉器物胎体残留痕迹的陶胎支钉,证明酱釉、青黄釉器物的窑具是交叉重复使用的。再次,红色陶胎的三角支钉和三叉型支柱,也不可能耐受烧造瓷器所要求达到的高温条件。所以,笔者认为曹村窑的青黄釉器物应属陶器范畴。而介于青釉和青黄釉之间的器物属性则需要借助更多的研究方法来界定。

4.曹村窑址的时代上限与下限

曹村窑址发现的酱釉碗与河北省文物考古研究所藏1973年景县高雅墓(东魏天平四年;公元537年)出土酱釉弦纹碗造型一致,证明曹村窑址的时代上限不会晚于东魏。由于高雅墓距东魏政权建立仅四年时间,曹村窑址的时代上限上溯到更早也是可能的。由于“北周大象二年(公元580年),杨坚、韦孝宽在战争中彻底焚烧邺城居邑,从此结束了邺城作为都城的历史。”⑥罗宗珍:《魏晋南北朝考古》页25,文物出版社,2001年。所以,曹村窑址可能在战争中遭到毁灭性的破坏,这是其年代下限。

四 关于磁州窑四个主要发展阶段及代表性窑址的探讨

磁州窑自北朝始烧,纵观其一千多年的发展历史,大体上可以划分四个主要发展阶段,而在每一个发展阶段也有一个代表性的窑址。

第一阶段:北朝时期,以曹村窑址为代表。

根据现有的资料,曹村窑址是已知漳河流域(河北段)最早的窑址,是北朝时期北方地区的代表性窑口之一,其性质很可能是官营窑场。根据叶喆民先生“北朝时制瓷手工业的中心在邺”⑦叶喆民:《隋唐宋元陶瓷通论》页3,紫禁城出版社,2003年。的论断,曹村窑址很可能是此“中心”窑场。虽然北贾壁窑和临水窑均为北朝时期的窑场,但从始烧时间、窑场性质以及烧制器物的品质综合来看,终稍逊曹村窑址一筹。所以,曹村窑址是磁州窑北朝时期的代表。

第二阶段:隋唐时期,以临水窑址为代表。

临水窑位于现峰峰矿区的临水镇。该镇因紧临滏水而建,故名。在魏(公元222年)时,临水镇设临水县,北朝时期,临水县曾一度是邺都的“京畿之地”。在当时,临水县位居邺都脚下,水陆交通便利,商贸比较繁荣,陶瓷烧造在这时也开始兴起。2002年,邯郸市文物研究所与峰峰矿区文物保管所对临水三工区建设工地进行抢救性清理发掘,共出土瓷片30000余件。其中,白釉瓷片21050件,黑釉瓷片5672件,金代红绿彩瓷片200余件,唐代青瓷片400余件,其它瓷片及窑具613件。⑧赵学峰:《中国磁州窑典籍》页14~15,中国文史出版社,2006年。临水窑址始烧于北朝,历经隋唐宋元一直延续下来。特别是唐代窑址资料的发现,贯通了磁州窑的上下链接,具有重要意义。所以,临水窑是磁州窑隋唐时期的代表。

第三阶段:宋金时期,以观台窑址为代表。

观台中心窑场始烧于五代末到北宋初年,以丰富的“大青土”、“斑花石”、“釉土”等原料,优质煤燃料以及可供生产、方便运销的漳河水力资源等优势发展起来。宋金时期,名窑俱显,磁州窑以其洒脱奔放的风格、贴近生活的题材以及独具匠心的技艺赢得了社会的认同,并迅速将其符号性的“白釉黑彩”文化元素传播四方,形成了庞大的“磁州窑系”。在这一时期,虽然临水窑、彭城窑均有烧造,但其规模、品类均不能超越观台。所以,观台窑址是磁州窑宋金时期的代表。

第四阶段:元明清时期,以彭城窑为代表。

彭城与临水同处一地,矿脉资源、人文习俗相同,具有烧制陶瓷的历史与现实渊源。宋金时期观台窑的繁荣也应该对彭城产生较大的影响。所以,彭城窑元代时逐渐发展壮大起来,形成了新的陶瓷烧造中心。继而,彭城窑的品质也得到了很大的提高,到了明代“磁州……彭城厂在滏源里,官窑四十余所,岁造磁坛纳于光禄寺。”⑨冯先铭:《中国古陶瓷文献集释》页40,艺术家出版社,中华民国89年(2000)。即使到了清代,也不是“只可供肆店农庄之用”,⑨《乾隆府厅州县图志》(清洪亮吉清光绪五年本卷三20页)载:“直隶广平府土贡磁器管县九、州一:磁州……”⑨所以,彭城窑是磁州窑元明清时期的代表。

五结语

通过对11处磁州窑窑址的考察,初步掌握了磁州窑白釉、黑釉以及曹村窑址烧制器物的造型、装饰及烧造工艺。将新发现的曹村窑址青黄釉标本与范粹墓出土“白瓷”、“白釉绿彩”器物及讲武城墓葬出土的同类器物比对研究,结果极有可能属同一窑口;曹村窑可能属于官营窑场;曹村窑址及两处墓葬出土的青黄釉器物应属陶器范畴。磁州窑经历了北朝、隋唐、宋金与元明清四个主要发展阶段并有曹村、临水、观台与彭城四个代表性窑址。但是,仅凭目前的资料,难免以偏概全,尚待进一步的完善。

1叶喆民.隋唐宋元陶瓷通论.北京:紫禁城出版社,2003

2冯先铭.中国古陶瓷文献集释.台湾:艺术家出版社,中华民国89年(2000)

3马忠理.磁州窑考古发掘及分期概述,中国古陶瓷研究第十一辑.北京:紫禁城出版社,2005

4赵学峰.中国磁州窑典籍.北京:中国文史出版社,2006

5罗宗珍.魏晋南北朝考古.北京:文物出版社,2001

6河南省博物馆:河南安阳北齐范粹墓发掘简报.文物,1972,1

7中国古陶瓷图典,编辑委员会:中国古陶瓷图典.北京:文物出版社,1998

8河南省文物考古研究所、中国文化遗产研究院、日本奈良文化财研究所:巩义白河窑考古新发现.大象出版社,2009

Abstract

From 2008 to 2010,I investigated 11 production sites for Cizhou wares,and obtained a basic knowledge of the fabricating,decorating and firing techniques for white glazed and black glazed Cizhou wares and Caocun artifacts.A comparison of the newly discovered greenish yellow glazed specimens from Caocun Kiln with the unearthed"ceramic whiteware",the"white glazed ware with an overglaze green motif"from Fancui Tomb and the unearthed wares of the same kind from Jiangwucheng Tomb show they probably came from the same production area and that Caocun Kiln may have been an official ceramic factory.It's found through the research,the unearthed greenish yellow glazed wares from Caocun Kiln and those two tombs should be classified as pottery;Cizhou wares experienced four historical stages:the Northern Dynasties,Sui and Tang Dynasties,Song and Jin Dynasties,and Yuan,Ming and Qing Dynasties,and there have been four representative production sites:Caocun,Linshui,Guantai,and Pengcheng.

Keywords Cizhou ware,Caocun(Cao Village),production site,Fancui Tomb and Jiangwucheng Tomb,pottery,development stages

THE INVESTIGATION AND PRELIMINARY STUDY ON THE PRODUCTION SITES OF CIZHOU WARES

Wang Jianbao

(China Institute of Defence Science and Technology,Beijing 101601,China)

TQ876.3

A

1000-2278(2011)01-0111-07

2010-10-21

王建保,E-mail:aliwangjianbao@yahoo.com.cn