南非世界杯16强前场30米任意球和角球进攻情况分析

陈效科,侯志涛

(北京体育大学,北京 100084)

南非世界杯16强前场30米任意球和角球进攻情况分析

陈效科,侯志涛

(北京体育大学,北京 100084)

本文对第19届南非世界杯决赛16强阶段比赛的前场30米任意球和角球进攻情况进行了分析,就任意球的罚球点区域、落点区域、进攻形式,角球的组织形式和落点区域进行分析,旨在为今后的训练和比赛提供依据。

任意球;角球;罚球点区域;进攻形式;落点区域

1 前 言

足球水平迅速提高的今天,同级别足球队之间比赛对抗越来越激烈,现球队多采用以多防少的逼迫式防守,紧盯、抢断更为凶狠,队员之间的保护更加迅速和及时。在这种严密的防守条件下,进攻队员所能利用和创造的空间很小,在关键场次中往往是靠前场任意球和角球取得胜利。本研究通过对第19届世界杯前场任意球和角球运用情况进行统计,分析出本届世界杯前场任意球和角球进攻特点和趋势,以期为指导训练和比赛提供依据。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

以2010年第19届世界杯足球赛决赛16强阶段16场比赛为研究对象(注:本次统计的世界杯16强比赛中加时赛不在统计范围之内)。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法 查阅近几届世界杯前场任意球和角球的相关文献资料。

2.2.2 录像统计法 对第19届世界杯决赛阶段16强比赛进行录像观察,对本文相关的数据进行记录。

2.2.3 数据统计法 运用Excel和SPSS对相关数据进行统计分析。

3 结果与分析

3.1 前场30米区域的划分标准及统计尺度

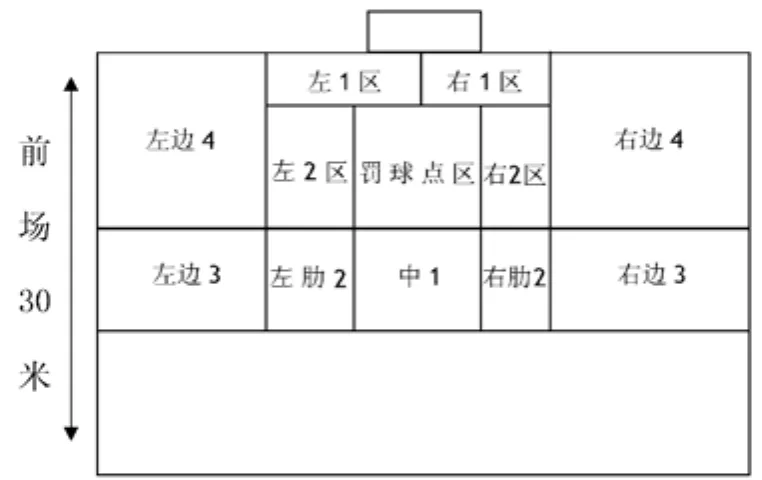

3.1.1 前场30米区域的划分标准 为了便于比较分析,我们将前场30米范围分为12个区域,其中5个角球和任意球落点区域,7个任意球罚球区域。如图1所示。

图1 前场30米区域划分图

3.1.2 统计尺度 本文任意球、角球以射正球门和射偏球门为成功的标准,其他情况均为失败。

3.2 前场30米任意球、角球进攻概括

2010年南非世界杯16强共有16场比赛,其中前场30米任意球(不包括加时赛)共有67次,平均每场4.2次。其中射正球门共10次,进球3个,射偏共球门15次;角球为158个,平均每场2.4个,其中发出角球后射正球门为10次,进球5个,射偏球门20次。

通过对比赛的情况的统计可发现,本届世界杯前场30米任意球和角球有以下几个特点:(1)有固定的罚球能手,16场比赛中乌拉圭的弗兰、西班牙的哈维、巴西的麦孔和阿尔维斯、荷兰的斯内德、罗本、德国的厄齐尔、施魏因施泰格等都是该队比赛中前场30米任意球和角球的主要罚球手。(2)各队制造任意球进攻机会的欲望强烈,特别是在罚球区附近表现得尤为突出。在中1、左肋2、右肋2区域,共获得了26次,占总任意球次数的39.4%,并且在该区域多数球队都选择直接射门得分方式。(3)任意球、角球得分率为18.1%。淘汰赛比赛中各队在防守上都积极投入兵力,在场上局面打不开的情况下,任意球、角球是打破场上僵局的主要手段。

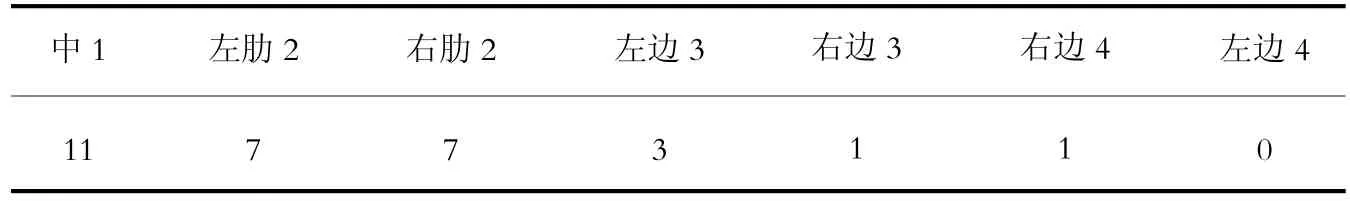

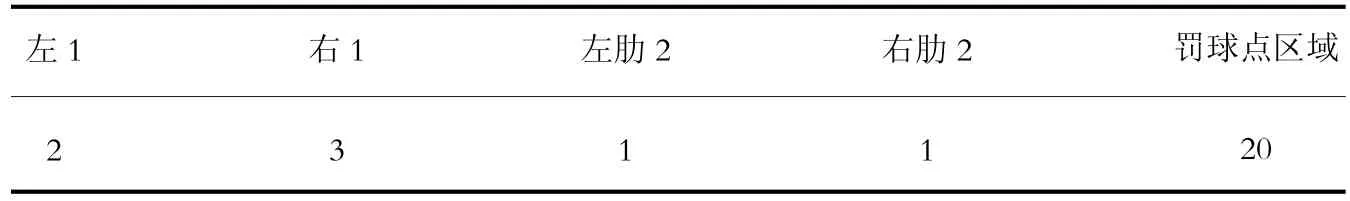

3.3 直接射门和边路传中区域分布的特征

中1、左肋2 、右肋2区域位于罚球区的正面,距离球门比较近,并与球门构成的角度比较大,对球门的威胁非常大,在此区域可以采取多种进攻方式,可以通过直接射门,两、三人的一拨一停一射等原地配合迷惑对手射门,局部的短传配合渗透后形成射门,还可以把球传到罚球区利用高点头球射门。此区域的进攻方式灵活性比较强,但此区域直接射门是主要的进攻手段。从表1、表2 可以看出,在中1、左肋2 、右肋2区域共获得26次,其中直接射门为25次,而边路区域左边3、左边4、右边3、右边4与球门构成的角度较小,对于球门的威胁性要小于中1、左肋2 、右肋2区域,故此区域传中配合的次数要远远高于直接射门的次数。还可以看出,左边3、左边4、右边3、右边4区域共获得任意球34次,其中射门5次,传中球29次,占总数的85.3%。

表1 第19届世界杯16强前场30米任意球进攻直接射门区域

表2 第19届世界杯16强前场30米任意球进攻边路传中区域

3.4 任意球传中落点区域特征

左1、右1、左肋2、右肋2和罚球点区域与球门构成的角度看,左1、右1区域角度最小,左肋2、右肋2区域其次,罚球点区域角度最。其中左1、右1区域的进球很容易被守门员接到、封堵和扑出,且防守球队一般都会在其区域布置防守队,所以其威胁性较小。而左肋2、右肋2区域和罚球点区域与球门的角度大,威胁性相对也较大,尤其是罚球点区域。该区域通常都是防守的重点区域,守方和攻方都在此区域布置了大量的队员,一方面进攻方可以乱中取胜,另一方面此区域大量的队员在一定程度上阻挡了守门员的视线,一旦进攻队员获得第一点形成射门,很容易破门。从表3可知,在左1和右1区域共有5次传中球,而左肋2和右肋2、罚球点区域共有24次,其中罚球点区域有20次,占总数的74.7%,任意球传中5次形成射门,都在左肋2和右肋2、罚球点区域,其中4次在罚球点区域,并有一个进球。

表3 任意球边路传中落点区域统计

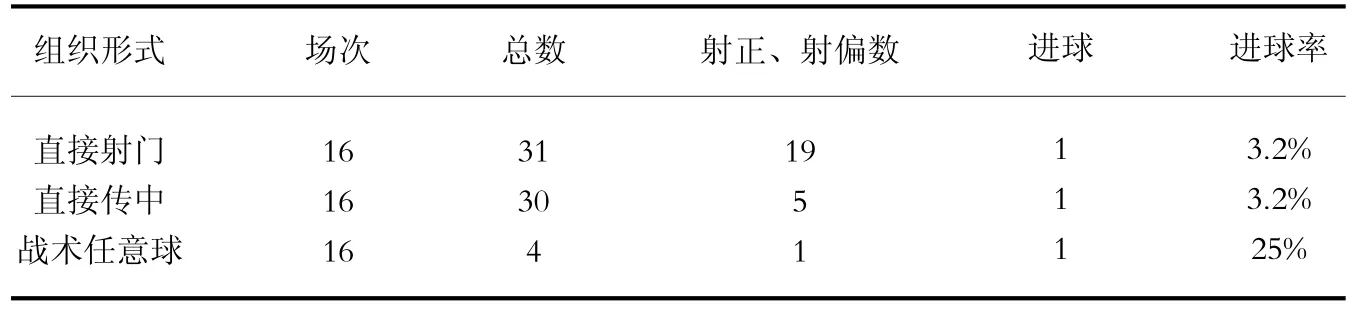

3.5 任意球进攻特征分析

从统计结果看,本届世界杯各队运用任意球进攻战术的组织形式可归纳总结为4种,即直接射门、任意球传中、战术任意球和短传发出。因短传发出目的是为了控制比赛节奏或耽误比赛时间,故不作分析,所以任意球进攻特征主要形式为直接射门、任意球传中和战术任意球三种。

由表4可得知,直接射门和直接传中是任意球进攻的主要组织方式,都为30次,但其进球率非常低。战术任意球相对较少,仅为4次,但其进球效率却非常高,射正球门一次便取得进球。进一步统一分析得知,直接射门分为直接射门、一拨一停一射两种形式,其中直接射门为29次,一拨一停一射仅为1次。4个战术任意球,其中3个是通过传球,传到禁区前沿中1区域,然后形成射门;1个传到禁区前沿,再传向罚球区。从上可知,本届世界杯任意球的组织形式以及配合形式都较少,大多数球队都采用最简洁的方法寻求破门。

表4 第19届世界杯16强前场30米任意球进攻情况

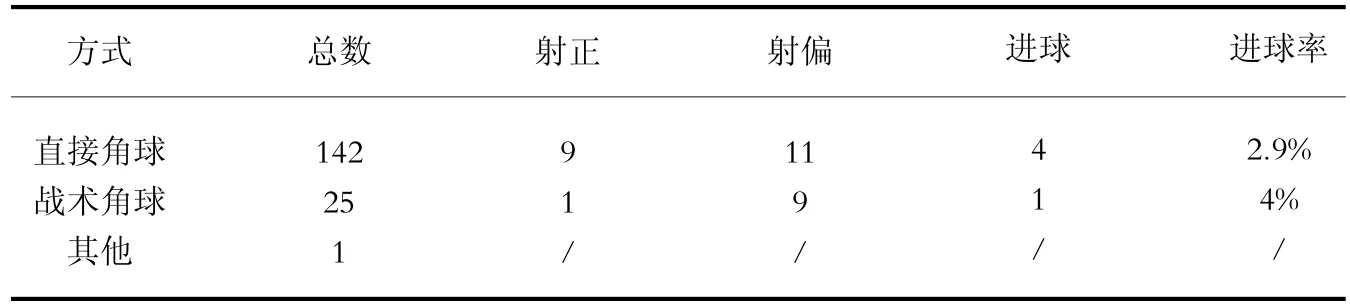

3.6 角球的进攻特征

从统计结果可知,16场比赛中直接角球次数较多,但是能形成有威胁性的射门不多,仅为20次;射正、射偏的次数仅占总数的1.4%;战术角球数量较少,但形成的威胁较大;射门、射偏的次数占总数的40%。进一步统计分析发现:大多数角球发出后进攻队员争顶第一点并形成射门。角球发出后在禁区的配合主要有两种:高点头球后蹭配合形成射门和头球传球形成射门。这两种配合的成功率较低,但一旦配合成功,对球门的威胁性非常大,例:在荷兰与巴西的比赛中,斯内德接到库伊特的头球后蹭球后,得分从而淘汰了巴西队。战术角球有三种组织形式:(1)通过配合,把球传到左肋2、右肋2、罚球点区域,形成射门或者传中。(2)通过配合,底线突破,传中形成射门。(3)短传配合,延误比赛时间。(表5)

表5 角球进攻特征

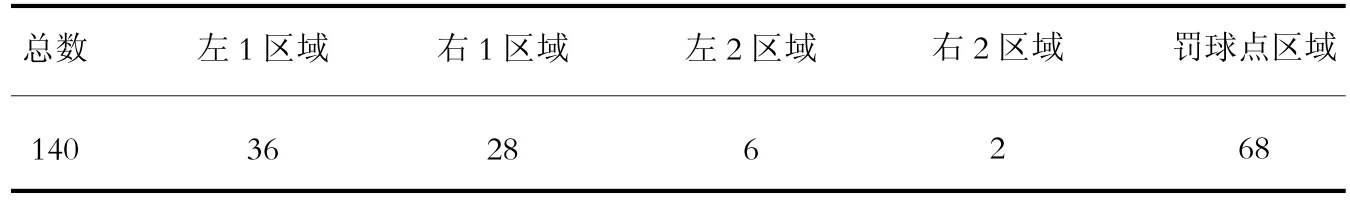

3.7 角球的落点区域特征

从统计结果可以看出,直接角球的落点区域主要集中在左1区域、右1区域、罚球点区域,这三处区域的总数为132次,其中罚球点区域为68次,占了51%。以上数据说明这三个区域是防守和争顶角球的重点区域;直接角球的4个进球,左1区域进一个球,右1区域进一球,罚球点区域进两个球,其中罚球点区域,争顶头球时,后面进攻队员快速插上争顶头球,防守难度较大。(表6)

表6 直接角球的落点区域统计

4 结 论

4.1 淘汰赛阶段,任意球和角球破门仍然是打破僵局的主要进攻手段。

4.2 中1、左肋2、右肋2区域是任意球直接射门的主要区域,左边3、左边4、右边、右边4是任意球边路传中的主要罚球区域。说明中1、左肋2 、右肋2区域是防守的重点也是进攻队员重点突破的区域。

4.3 左边1、右边1区和罚球点区域是任意球边路传中和角球的主要落点区域,其中罚球点区是防守的重点区域。

4.4 直接射门、任意球传中是前场30米任意球进攻的主要方式,任意球的战术配合较少,配合区域主要集中在中1区域。直接角球和战术角球是角球的主要进攻形式,其中战术角球获得进球率要大于直接射门的进球率。

[1]毛卫国.对现代足球比赛任意球进攻战术的初步研究[J].中国体育科技,2000(36):38-40.

[2]刘浩.第18届世界足球锦标赛前场任意球攻守战术分析[J].广州体育学院学报,2007(27):56-60.

[3]杨次榆 .第18届世界杯足球赛前场定位球进攻战术运用情况分析[J].成都体育学院学报,2001(1):81-84.

[4]何志林.现代足球[M].北京:人民体育出版社,2000:145-155.

G843

A

1674-151X(2011)02-014-03

投稿日期:2010-09-01

陈效科(1955~),教授。研究方向:足球比赛分析、青少年足球发展、女子足球发展、足球情报调研和搜集。

10.3969/j.issn.1674-151x.2011.02.006