音乐实践有利于培养创新型头脑

郑月琼

(浙江林学院天目学院,杭州临安311300)

音乐实践有利于培养创新型头脑

郑月琼

(浙江林学院天目学院,杭州临安311300)

本文在阐明大脑皮层如何处理音乐信息的生理问题的基础上,讨论了乐音的基本属性及有目的的组织形式对听众带来的心理反应,提出了可以通过对音乐的训练,如创作、欣赏等手段,培养具有创新型头脑的认识的建议。

“实验美学”音乐艺术听众作用

音乐对人的影响,可以通过音乐作用的规律来把握。在我国当代音乐美学研究中,对音乐作用规律的研究存在着两种流派:“认识论音乐美学”(美的研究)和“实践论美学”(审美的研究),这两种却有着西方美学思想渊源的沉淀,“认识论音乐美学”是一种思辨性质的、功能性质的、形而上的学理研究,它企图找到音乐的本质、规律及作用;“实践论美学”产生自18世纪启蒙运动时期,它从个体主观感受出发研究音乐的作用,然而却缺少科学性与实证性。19世纪后“认识论音乐美学”逐渐开始遭到普遍怀疑,出现了“反本质主义”论、“反逻格斯中心主义”论、反“宏大叙事”等思潮。19世纪末20世纪初,建立在“实践论美学”基础上的“实验美学”诞生,加上从具有实证性质的“实验心理学”及其它外围学科获得的学理支撑,“实验美学”一跃成为音乐美学思想的重要方法。下文我将通过这一思想方法来阐释音乐艺术对于听众的作用。

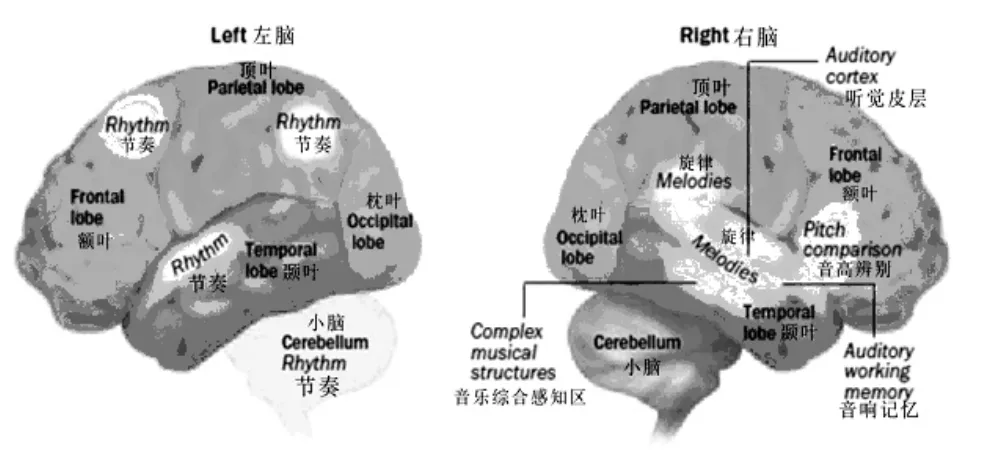

一、音乐在人脑中的作用

以往的研究已说明听众的生理、心理及“高级神经活动”[1],认为大脑由Frontal lobe(额叶)、Parietal lobe(顶叶)、Temporal lobe(颞叶)、Occipital lobe(枕叶)、Cerebellum(小脑)这几个区域组成,音乐生理学的研究发现,不同的区域也负责感知不同的音乐元素,如左脑的Frontal lobe(额叶)、Parietal lobe(顶叶)和Temporal lobe(颞叶)区可以处理节奏信号,右脑的Frontal lobe(额叶)处理音高信号,Parietal lobe(顶叶)和Temporal lobe(颞叶)负责旋律,颞叶区同时还负责复杂的音乐结构信息的处理,更为重要的是对声音的记忆也是这个区的功能,只有Occipital lobe(枕叶)对音乐的行为相对不产生功能。另外,小脑对节奏也有感知,如图1[2]。

图1:Scientific Am erican M ind Jan.2004,Music In YourHeard by EckartO.Altenm u ller

(科学美国人,2004年7月作用在大脑中的音乐作者E.O.奥特穆勒尔)

“我们人耳能听辨的范围大约在20-20000HZ这个频段”[3],这些两万多个频段的声音,是所谓不带信息的“编码”,是不具有认知性的。随着这些声音和情景融合的增多,通过记忆,我们对听到的声音也渐渐有了与它相对应的心理感受,听到的声音被唤起了感受,进入我们心理感知层,心理感知加工这些编码,并且它具有不断更新不断重组的能力。当社会逐渐有了自己成熟的文化,这种依附在情景上(文化上)心理感知的编码,也就稳定了下来,成为一种与文化相对应的结构,是一种具有认知性结构。艺术活动就是我们每天在训练的“创新课程”,因为,没有对编码的加工与创新,我们就很难良好的进行艺术活动,反过来讲,艺术活动的过程就是一种创新心理的进行过程,这一点对当今艺术教育中呼吁的培养创新型人才是学理层面的回应,事实上,在大量的音乐活动过程中,我们能更加发现艺术对于创新头脑的训练。

二、音乐活动对于创新头脑的训练

我们的感官在音乐作品面前应该怎样敞开,或者听众需要从音乐作品中获得什么?如何变被动的欣赏为主动的索取式赏析,以满足我们内心丰富的欲求,同时训练我们的大脑。这些听起来似乎是子虚乌有、虚张声势,但音乐作为艺术中最具感官体验价值的艺术,除了调动我们内心丰富的欲求并给我们以满足外,的的确确也在使我们的大脑进行着创新性训练。下文从音乐欣赏的内容中来涤入认识创新头脑培养的可能及如何进行音乐感知的训练,从而探讨创新性头脑的培养。

(一)如何进行音乐欣赏。

我们知道作为对象化的音乐作品,它是通过对应我们内心或共鸣或表现或引发我们的情绪、情感及对外物形态的感官经验(视觉、嗅觉、触觉、味觉)美感体验的载体,欣赏者需要有丰富的、不同的感官体验储存而作为感知来源的素材,然而事实上如果完全抛开具有情感与形态审美意义的美感内容,还有着一种丰富的美感内容,这种美感内容以引发与契合的方式作用在听众的内心,作为共同美感的体验部分。

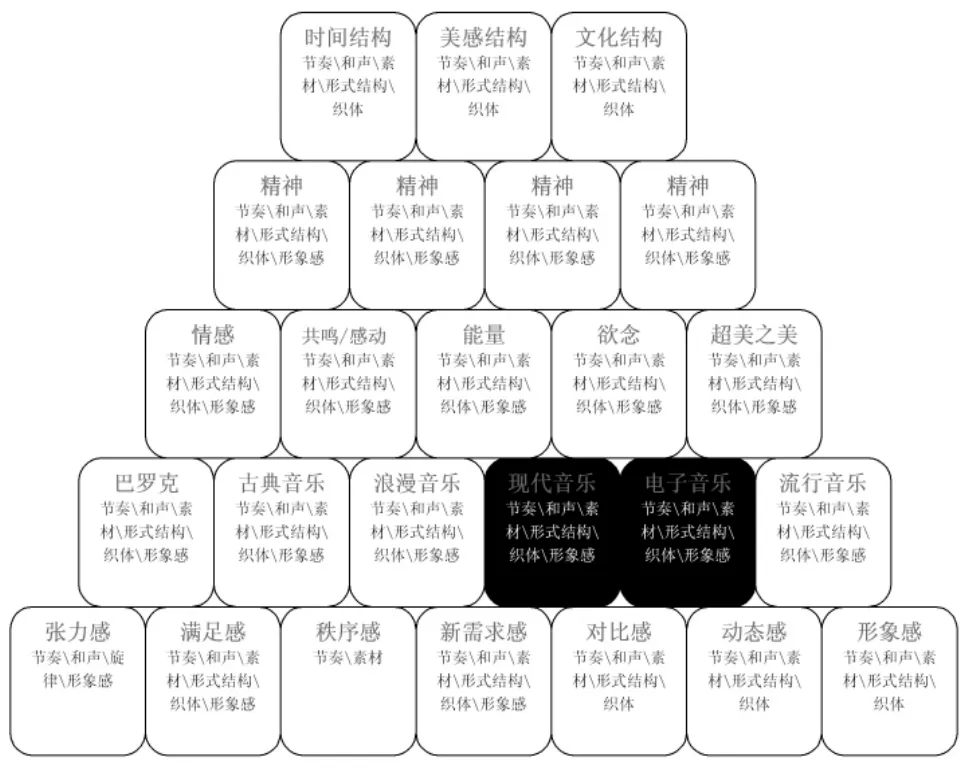

共同美感中有这样几种心理需求:期待与释放的满足感、松弛与紧张的张力感、丰富与有节律的秩序感、饱和后的新需求感、对比感、和谐感、动态感和形象感。如图2第一层的描述,这些心理的共同需求感将来自于对音乐素材的审美,比如张力感从节奏、旋律、和声、形象感等获得的体验。张力感作为音乐作用于我们内心的最直接的内容,通过乐音的高低、强弱、时值、音色等因素来表现。然而乐音的这几种属性并不只发生一种张力的感觉,它们也是丰富性、秩序感、对比感、形象感等的表现素材,因此音乐的这几个基本属性是审美的最小元素,同时我们也需要对此进行感知训练,比如对音高带来的张力感的感受。音高主要是频率的作用,按常识来说,低频给我们松弛,高频给我们紧张,因此一旦乐音运动起来,理论上,就给我们造成紧张与松弛的感受,这样的理论和实际体验是通过训练才能得到的敏感的把握。首先要求对乐音的运动进行凝神聆听,较邻近的音符所带来的张力感或许不容易为我们感知,但我们可以很容易把握到相互距离较远的音符,比如bass底音的轮廓,钢琴和声的I-IV-V-I的进行、音色明暗对比的张力感、节奏强弱律动的张力感等,慢慢的我们对乐音运动细微的张力感也就有所感觉了,从而可以极大地发挥一部作品的意义。

(二)音乐的基本属性与秩序感的体验。

节奏是造成我们内心秩序感的最为明显的因素,不需要怎么对其去做聆听的训练,然而音乐中还有很多元素有待我们去体验它的持续感,比如作品结构,这就需要我们对结构有理性的把握,古典曲式已经发展了十分成熟与丰富的结构,欣赏者需要对此有素养。音色也能给我们带来秩序感,比如法国作曲家拉威尔的《鲍莱罗》,一个节奏形、一段鲜明的主题,在层次分明的配器中给我们带来秩序感;另外,作品中素材也是提供秩序感的手段,如Bach的d小调托卡塔与赋格作品565中的主题次序进入的感觉,答题素材的丰富性都在我们聆听过后,给我们理性的思考以满足。秩序感来源于我们的视觉经验,因此秩序感也可以从形态感中获得,这些还将需要音乐创作者不断实践。

(三)音乐的基本属性与对比感、动态感的体验。

作品表现的对比通常可以使用主题的素材、音色、节奏、不同音轨节奏的律动叠加后带来的对比感(同丰富感)等等。

这样的审美体验,不仅存在于当下的流行音乐之中,事实上巴罗克音乐、古典音乐及浪漫音乐都提供着丰富的美感内容。只不过作为音乐文化,它们更多的是时代的历史的、文化的及哲学美学的要求。音乐作品除了满足我们内在需求感之外,还会作用在我们的情感之中带来无比丰富的美感体验,此时体验的材料已从上文的音乐元素引发的内在自然需求,同时它在不同人的面前会发生不同的情感判断和不同共鸣,听众会在此共鸣中或感动或慰籍或玩味。最后我们在此基础上产生一种精神的世界观、价值观的判断。

图2:音乐体验方式图

音乐的体验非常丰富,如图2所示,“节奏”、“和声”、“旋律”、“音色”、“形象感”等作为内容或美的形式,它提供给欣赏者以体验,如图最下层的体验内容在第二层每个历史时代风格中都存在,因此可以清晰地发现,就体验而言,音乐提供听者内心是十分丰富的,这些信息同时产生的内心能量推动了音乐形式与内容的期待,以及满足的渴望——经典的作品引起听者共鸣,使其感动,最后再进入听者的精神冥想之中。

音乐的体验除了提供给美的感受、认知的获得外,通过音乐中提供丰富的体验来开发我们的大脑,开发“通觉”的认知能力、联想、联觉能力、分析判断能力、理解力及记忆能力等,这些都是一个创新头脑最基本的具备与能力要求。

(四)创新性头脑的训练。

上述对音乐感知训练的分析,充分说明了音乐作为体验的艺术它的复杂“技艺”与对于人心理的作用,正是音乐有着其它艺术无法比拟的这些“技艺”与作用——比任何其它艺术更直接而丰富地和头脑发生作用,从而为我们的头脑提供创新的可能。

科学研究发现,大脑中的神经元是人类行为的基础活动,对中风的人的病理学研究中发现,中风之后人之所以严重丧失自我行动能力,智力突然就像一个出生不久的婴儿,是因为中风严重损害了大脑的神经通路,我们日常的学习事实上正是在制造与更新这些神经元与神经元之间通路的,中风的人由于短时间内使大脑缺血与没有足够可以维持神经元活动的氧气,而导致不同程度的损害。在对人脑病理学研究中科研究者们发现,成熟的人脑中有亿兆个神经元,它们通过人自身不断地学习与认识,相互构成可以再唤起通路,这些通路再将信号传递给我们大脑。我们可以辨别不同人的五官,但我们看猴子却感到“千猴一面”,原因正是我们在日常中经常会塑造我们自己相貌的神经通路,当我们在辨别不同人时,这些已有过构建的神经通路,将给我们大脑以指令,而我们不和猴子打交道因此我们没有这方面神经元彼此通路的构建,因此在给我们大脑以指令时,我们的反应是模糊的。同样的道理也可以在不同肤色、国籍的人中发现。

这一点很重要,因为当从生理学基础发现我们生理运作的机制时,我们便可以对症下药,比如对于创新头脑的训练,神经元与神经通路是具有可塑性的,当我们不断进行创新性活动时,神经元的可塑性便会使一个具有这样练习的人渐渐具有自觉创造力品质。这种显现可以在胎儿还在母亲的子宫里孕育时就可以发现,由于母婴联结,给母亲听古典音乐,这个婴儿在以后的成长中便会和别的孩子对音乐有不同的反应,同样从小听古典音乐长大的人也具有比旁人从古典音乐中获得感动的更多内容。

1.音乐创作对创新头脑的训练

创作活动,是一个有着审美理想、审美趣味和创作目的的人进行的活动,同时他还得明确他的对象是什么,应该使用怎样的技术手段。在这些内容中,我们的头脑足以受到来自各方面的训练,创作活动本身就是创新的过程,因此经常进行创作的人,他们对新事物的要求总那么“伶牙俐齿”,相反一个从不进行或偶尔进行创作的人,他甚至在社交中也是非常沉闷的。

创作需要技术与艺术的结合,这一点早在中国古典的文论中就有所说明,如道家关于“大巧落拙”、“大象无形”、“大音希声”的论述,正是要求我们在创作中一定要自然而然与返璞归真。创作的训练正是依次为理念的,初学艺时学习技术,而后为技术而技术,最后达到技术完全融化于艺术中。这样的一整个训练可谓“十年磨一剑”,然而十年后当他成为一个艺术家时,其实对于他最为可贵的,就是他的这个创新的头脑。这个头脑完全在这样的艺术训练的要求中牢不可破地建立起来。

音乐艺术提供了很好的创新训练,比如在规范与自由中,好的作曲家在和声学的束缚下总会游刃有余地进行更为自我个性的创造,和声学确定了调性音乐中的和弦结构、各和弦的调性身份(稳定或不稳定及其程度;功能性、色彩性)、和弦连接的基本原则(功能进行、曲式意义、声部进行、连接禁忌)等。这些规则很具体,甚至创作还直接可以依照套路在乐谱上进行演绎,然而优秀的音乐家会在这种限制中充分的自由发挥,这就是因为他在这样创作的训练中具备了一种较好的创新素养,歌德说精明的艺术家应是“越是受限制的多,就越是自由”,靠的就是创新的头脑。

同样我们从当代音乐的创作中也能找到音乐创作的创新素质的要求,比如十二音与整体序列的写作。十二音技法创作对创作者有着很高的要求,即从乐谱中寻找序列原则、逆行、倒影、逆行倒影及其各个移位,这些更不用说直观上去听辨,十二音作品如此,整体序列作品就更是有过之而无不及了。有些现代音乐作品织体非常复杂,声部众多,每个乐器组甚至还做了更多的细分,这些还并没有加上曲式安排与配器的工作,某些作品的创作甚至是给眼睛看的,而不是给耳朵听得,这样如此的创造怎能不使一个创作者具有创新的头脑。加之艺术理论中本身就要求对传统具有创新性,对于创作者来说,创新就是艺术的生命。

创作活动对人创新品质的培养不仅在音乐中,任何创作的行为只要持之以恒,都能有效果,比如最简单的,从写作记事起,随着对美与叙事手段的增进,不断对自己有所要求,经常写诗也可以训练一个人具有创新性的头脑,还有绘画、舞蹈等活动。总之,只要进行创作活动,你就得到创新训练了。

除了创作对头脑的影响,表演被称为“二度创作”,具有审美、转化、交流等功能,创作过程也是整个活动的重要因素。表演者总是在作品进行忠实性与创造性的权衡,要有技术性和艺术性间的创造,同时还要兼顾个人体验和集体交流中的结合,他们的创造性活动无不渗透其中,表演并不是作曲家的传声机,每个时代的表演家对同部经典作品的演奏也都是不同的,因为时代的不同、美学要求的不同,他们需要从中进行大量的创造活动,这种创新性活动正是对表演艺术家们的要求。

2.音乐欣赏对创新头脑的训练

NEW AGE(新世纪)作为近代以来的一种音乐风格,是一种以运用较多电子和合成器创作的音乐,听众在听赏音乐中,是一个将主体情感情绪与心理美感投放进对象的活动过程,这个活动本身就是一种创造性的过程。如NEW AGE中有些具有浓浓的Ethnic(民族)味,称做Fusion (溶合)的音乐,比如与有浓郁的Celtic(凯尔特)音乐/女声结合的电子风格中恩雅那如天籁般的天使之声,结合音色瑰变的电子,加上恩雅爱尔兰式的对天际幻想的美学,使我们感到歌声拥抱于地面奔碌生活的人们(这样的想象,仰仗我们的创造性想象思维);McKennitt的《on air》让我们的心魂随着它的翘首抚弄,等待一个绝美的撩人天际,让我们瞬间忘却一切臃肿与凡庸,而后在神圣的无欲境界里获得快意。再或者从“宗教/灵学色彩”较浓的Fusion里,体会MASS那加重了宗教行为的那份沉重或信仰绝灭后让人执着的心理情绪。除以上的Fusion,以电子科技为手段变换着靡丽形式的所谓“Techno,Dance/Club的音乐”贵为在时尚界所追捧,这样的音乐经常在华丽的剧场或是一栋后现代味十足的建筑的party里走秀,挑动人的快乐神经,甚至这些音乐也可以变换在现代社会中川流不息的人群中,想想在地铁里,在拥挤的马路上,你会感到你身边的人包括你自己多么具有现代文明的气息,那是整合了你对历史、文明、科技所知道的一切现代知识后萌发的自豪的心理体验,同时立刻又在精神的满足中获得情绪的平静。在古典音乐界里,New age的风格大师们也不忘从中确立他们的风格与标新立异出新的味道,乐迷们热情洋溢地称作“Neo-Classical”,“Neo-Classical”以新瓶装旧酒的形式重新塑造了古典音乐给人带来的全新品味,当美籍华人陈美用电小提琴以90分贝的音量拉着300多年前原本一幅典雅正装演奏的托卡塔与赋格时,那绚丽的舞姿可以叫人感到新的灵动分解了古典音乐的严肃后,如阿波罗艺术酒神的鼓动、魔鬼般的引诱,等等。

艺术作品可以启发我们丰富的想象力与创造力,而这些正是创新头脑训练的基本功课,事实也证明古典音乐这样的高雅艺术的确使人们变得富有诗意、具有高尚的情操,这些变化和创新头脑的培育也是不无关系的。

通过以上分析可知,艺术是可以培养一个人的创新头脑的,但如果想通过艺术可以让这个人想创新什么就创新什么那就错了,艺术的训练只是提供了他一个创新头脑的可能,并培养了基本素养。

[1]M勃里诺娃.音调表现作用与生理学的关系探讨[J].音乐译丛,2:33.

[2]Eckart O.Altenmuller.Scientific American Mind Jan.2004,Music In Your Heard by EckartO.Altenmuller[J]. 2004,7:25-31.

[3]单金龙.音乐心理研究[J].文教资料,2009,12:71-73.