因子和聚类分析在河南省县域经济发展评价中的应用

长江大学 信息与数学学院 胡 星

郑州市第七十三中学 王 亮

因子和聚类分析在河南省县域经济发展评价中的应用

长江大学 信息与数学学院 胡 星

郑州市第七十三中学 王 亮

区域经济的综合研究能够全面反映一个地区经济、社会和民生的根本问题,是政府制定区域发展战略和各项政策的基础。我国的县域经济是一个相对独立的经济单元,研究县域经济,不仅可以深入分析当地的实际问题,而且对于把握省域经济的空间差异性也具有重要意义。

河南省地处中原腹地,在国家中部崛起战略的引导下,河南省的经济和社会民生得到了飞速发展。但同时,河南省也存在人口众多、区域经济发展不平衡等问题。本文,笔者通过对河南省辖县域经济进行综合研究,探讨区域协调发展的对策,以期为相关部门制定县域经济发展策略提供参考。

一、评价指标的选取

要对县域经济进行全面、客观的评价,必须选取合适的指标体系。参照相关文献,笔者遵循全面性、代表性、可比性和实际操作性原则,综合考虑三大产业均衡发展的经济布局以及居民生产生活的基本需求,选取了22个指标。分别为:X1,总人口(万人);X2,农民人均纯收入(万元);X3,城镇居民人均可支配收入(万元);X4,人均生产总值(万元);X5,生产总值(万元);X6,第一产业生产总值(万元);X7,第二产业生产总值(万元);X8,第三产业生产总值(万元);X9,财政收入(万元);X10,财政支出(万元);X11,工业增加值(万元);X12,全社会固定资产投资(万元);X13,利税总额(万元);X14,主营业务收入(万元);X15,金融机构贷款余额(万元);X16,金融机构存款余额(万元);X17,居民储蓄存款(万元);X18,社会消费品零售总额(万元);X19,耕地面积(公顷);X20,农林牧副渔业增加值(万元);X21,粮食产量(吨);X22,农用机械总动力(万千瓦)。

二、河南省县域经济的因子分析

1.因子分析模型。因子分析是通过对变量的相关系数矩阵内部结构的研究,找出能控制所有变量的少数几个变量,并用这少数几个变量去描述多个变量之间的关系。这几个变量是不可观测的,通常被称为公共因子。因子分析的数学模型为:

其中,X=(X1,X2,…,Xp)',为p个原始指标的数据;F=(F1,F2,…,Fm)',是提取m个公共因子;A为因子载荷矩阵;ε为特殊因子。

2.因子的命名及其解释。使用SPSS16.0统计分析软件对2008年河南省108个县(市)经济和社会发展的统计数据进行分析。这里使用主成分分析的方法提取公因子。

建立原始数据各指标间的相关系数矩阵,计算其特征值和累计方差贡献率(表1)。

表1 特征值和方差贡献率

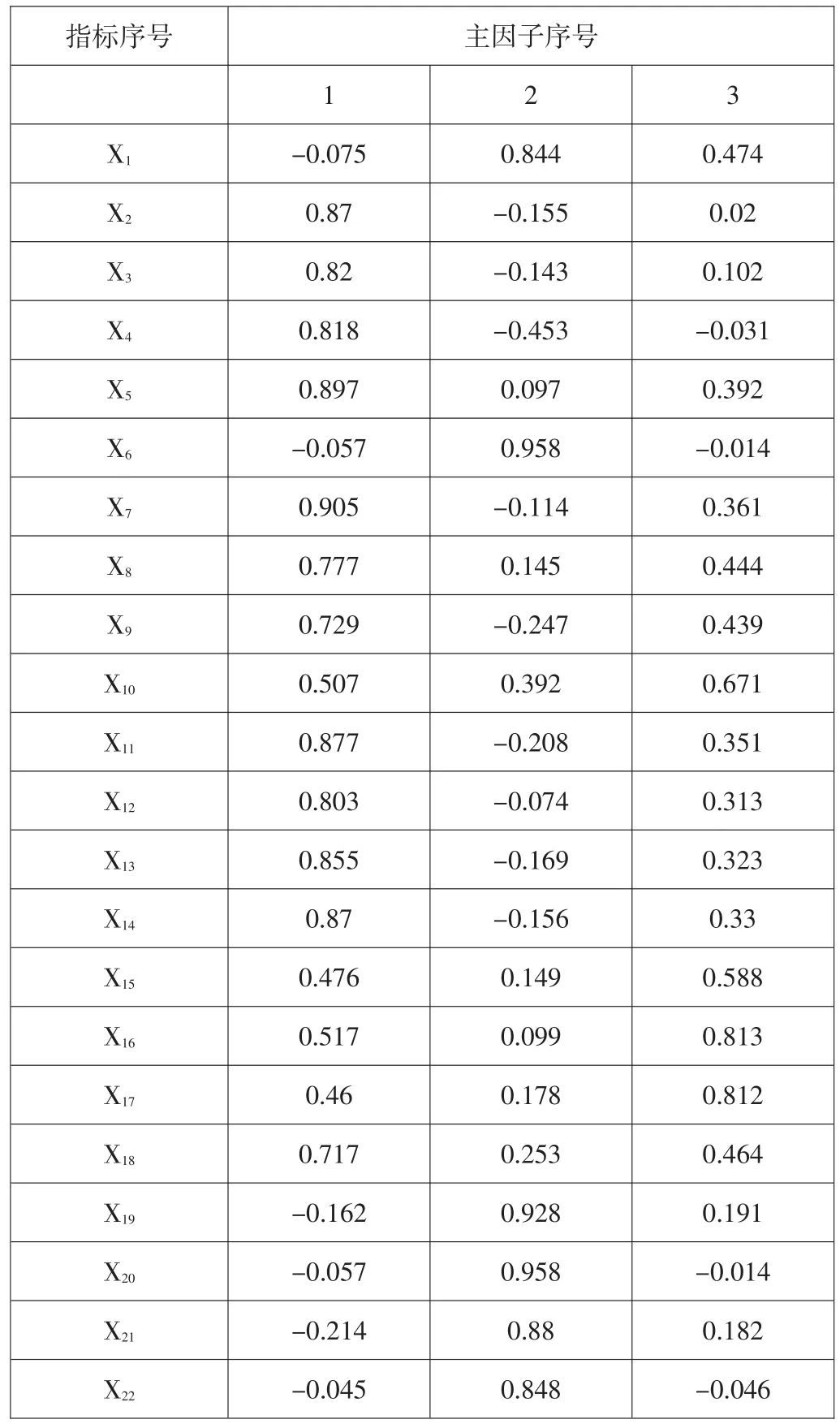

由表1可知,前3个特征值的累计方差贡献率为85.046%,可以选取这3个初始因子作为公共因子。为使各个指标在某个因子上产生较高的载荷,采用方差最大的正交旋转变换,同时计算旋转后各个因子的载荷矩阵,如表2所示。

由表2可知,各个因子只在少数几个主成分上的载荷较高。据此将所有指标分为3类,结合相关专业知识对各个因子进行命名。

第1个主因子F1在指标X2、X3、X4、X5、X7、X8、X9、X11、X12、X13、X14和X18上的载荷较大,上述各指标主要反映了一个地区经济发展的综合实力,故而将因子F1命名为综合经济实力因子。

第2个主因子F2在指标X1、X6、X19、X20、X21和X22上的载荷较大,这些指标主要反映一个地区的农业生产状况和发展程度,故而将因子F2命名为农业发展因子。

第3个主因子F3在指标X16、X17和X10上,尤其是X16和X17上的载荷较大。这些指标主要反映一个地区金融业的实力和居民的富裕程度,故而将因子F3命名为经济发展潜力因子。

3.县域经济的综合得分。计算各个县(市)的因子得分。依据各个因子方差贡献率在总的方差贡献率中占的比例,求出3个因子得分的加权值,即为因子的综合得分。计算公式为:

4.结果分析。

(1)综合经济实力因子。河南省108个县(市)中综合经济实力因子得分大于0的有40个,占全部县(市)的37.04%;得分大于1的仅有16个县(市),占全部县(市)的14.81%。其中,得分最高的为巩义市(3.670 3),得分最低的为台前县(-1.191 3)。由此可见,河南省部分县(市)的经济发展良好,但大多数县(市)的经济实力依旧比较弱,而且各个县(市)的经济发展水平不均衡,区域差异比较严重。

另外,需要指出的是,综合经济实力因子得分最高的10个县(市)主要位于郑州、洛阳、开封等这些中心城市群的周围,这些城市交通便利,地理条件优越,区位优势明显。得分最低的20个县(市)主要位于豫西(南)、豫北地区和黄淮地区,这些地区交通条件相对较差,大多是以农业为主的县域,其综合经济实力远远落后于全省的平均水平。

(2)农业发展因子。河南省108个县(市)中农业发展因子得分大于0的有53个,占全部县(市)的49.07%,其中最高为邓州市(3.0 035),其次是滑县(2.4 902)和固始县(2.4 672)。这是在情理之中的。邓州市2008年的粮食总产量在河南省排名第6位,滑县和固始县2008年的粮食总产量分别是河南省的第一、二名。该因子得分比较靠前的几个县(市),如永城市、唐河县、太康县、淮阳县、夏邑县、郸城县、虞城县等,都是传统的农业大县。

相反,综合经济实力较强的县(市)如巩义市、新密市、新郑市等,其农业发展因子的得分较低。这些地区的农业发展水平与上述县(市)相差较大,工农业发展表现出了较为严重的不均衡性。

(3)经济发展潜力因子。河南省108个县(市)中经济发展潜力因子得分最高的10个县(市)为鄢陵县、荥阳市、中牟县、新郑市、邓州市、武陟县、唐河县、新野县、滑县和孟州市。这些县域中既有综合经济实力很强的传统工业强县,也有新兴的县市(鄢陵县、孟州市和武陟县等)。

表2 旋转后的因子载荷矩阵

三、河南省县域经济现状分类

依据河南省108个县域的因子综合得分,运用分层聚类分析方法,可将2008年河南省全省的县域经济分为发达地区、较发达地区和欠发达地区3种类型。

1.发达地区(因子综合得分F≥0.55)。该区域包括巩义市、新密市、永城市、新郑市、荥阳市、禹州市、偃师市、邓州市、登封市、林州市、灵宝市、固始县、安阳县、唐河县、中牟县和长葛市等19个县(市)。这些地区中,除了邓州市和固始县外,第1主因子(综合经济实力因子)的得分都比较高,说明其经济实力都比较强;而第2主因子(农业发展因子)的得分普遍较低,农业发展状况并不容乐观。

2.较发达地区(因子综合得分0≤F<0.55)。该区域包括濮阳县、沁阳市、辉县、新安县、项城市、鹿邑县、武陟县、新野县、镇平县、太康县、尉氏县、襄城县、许昌县、长垣县、郸城县、夏邑县、鄢陵县、上蔡县、淮阳县、虞城县、临颍县、沈丘县、杞县和栾川县等24个县(市)。这些县(市)几个主因子的得分较为均衡,县域经济发展的潜力最大。

3.欠发达地区(因子综合得分F<0)。该区域包括65个县(市),主要位于豫西(南)、黄淮地区和豫北地区,其3个主因子的得分都较低。这些地区的下一步发展,需要从基础设施建设、工农业发展模式等各个方面进行全面系统的规划,任重而道远。

四、结论及建议

河南省县域经济发展的总趋势良好,但由于河南省是一个农业大省,人口众多,地域广阔,各个县(市)的经济发展水平不均衡,区域差异依旧比较严重。

1.以郑州、洛阳和开封等城市为核心的中心城市群。中心城市群经济实力雄厚,产业结构较为合理。但是,这些地区的农业发展水平却赶不上工业的进步程度。统筹城乡协调发展,加快农业现代化进程,落实工业反哺农业,将是这些地区未来工作的重点。

2.豫西、豫西南、黄淮和豫北地区。这些地区大多数县(市)的县域经济依旧以农业为主导,工业发展缓慢。今后,这些区域要在保持农业生产稳步增长的同时,加强工业和第三产业的发展;加大招商引资的力度,发展与当地农业相适应的农产品加工业、特色农业等。