广州市老年人经济状况分析

□文/陆淑珍

广州市老年人经济状况分析

□文/陆淑珍1,2

本文采用两次老年人调查数据,分析城乡老年人经济状况和变化情况。十年间老年人的经济状况发生了明显的变化,经济水平提高,但仍处于弱势地位;城市老年人的自我养老程度提高,对子女的依赖程度有所下降;城乡老年人支出水平有所提高,城乡差距继续拉大;支出结构发生了变化,食品支出仍然占据城乡老年人支出中的大部分。

老年人;城市;农村;收入来源;支出

老年人是社会的弱势群体。他们能否拥有美满的晚年生活,关键是他们的经济水平如何。一直以来,经济是基础,因此关于老年人的经济状况的研究是一个备受关注的问题。老年人的经济状况是养老体系中一个非常重要的支持环节。广州作为改革开放的前沿阵地,三十年来广州的经济发展取得了翻天覆地的变化。2005年广州市1%人口抽样数据显示,全市常住人口中,65岁及以上的人口为71.69万人,占常住总人口的7.56%。与第五次全国人口普查相比,上升了1.46个百分点,与经济高速发展的同时,广州市人口老龄化也逐渐加大。因此,在构建和谐社会的过程中,关注和解决老龄化问题显得尤为迫切。关于地区人口老龄化的研究是对老龄化问题深入研究的一个方向。如何全面把握地区的人口老龄化状况,分析经济状况是基础。

一、文献回顾

回顾以往文献,有学者通过实证资料的分析得到结论:我国老年人的主要生活来源虽然仍是以家庭成员供养为主,但是比例已经下降,退休金上升到第二位,子女供给下降到第三位。中国老年人的自身经济能力已经增强,对家庭成员供养的依赖度下降。男性和女性老年人、城乡老年人、各省市自治区老年人的主要生活来源构成依然存在巨大差异(杜鹏,武超,1998,2006;宋健,2006)。也有些学者针对北京、上海等地的老年人经济状况进行了实证研究。但是,针对广州老年人的经济状况研究较少,在这样的情况下,为了弥补实证资料的不足,本文对两次调查数据进行比较分析,以期对广州市老年人经济状况获得全面和深入的了解。

二、调查对象说明

广州市老龄委与中山大学人口研究所合作,分别于1998年和2008年进行了两次老年人生活状况的问卷调查,1998年回收的调查问卷中,有效样本量2,000个,其中城市老年人有效样本1,400个,男性占50.2%,女性占49.8%;农村老年人有效样本600个,男性占42.0%,女性占58.0%。

2008年回收的调查问卷中,有效样本量2,403个,其中城市老年人有效样本1,501个,男性占47.5%,女性占52.5%;农村老年人有效样本902个,男性占45.4%,女性占54.6%。

三、调查方法和内容

两次均采用非自填式问卷进行调查,在所确定的调查社区提供的老年人名单中随机抽取样本,两次调查指标大致一样,调查内容80%相似,有助于进行比较分析。在调查过程中,收入和支出都是属于较敏感问题,数据存在一定的偏差,所以研究结果仅能够反映大体情况。

四、老年人的经济现状与变化

老年人的经济现状主要从收入来源、收入水平、支出水平、支出结构进行分析。其中,收入来源又可划分为直接来源和间接来源。具体分析如下:

(一)城市老年人经济状况有了明显改善,而农村老年人的经济状况却很不理想。然而,在物质生活方面农村老年人满足程度更高一些。以60岁为界,衡量老人退休前后的经济状况,可以通过老年人对其退休前后收入的看法来看。2008年广州市城市老年人中,认为提高很多和略有提高的比例分别为13.3%和61.4%,合计比例超过70%,与1998年相比,高出了8个百分点,而农村老年人持这两种观点的比例分别为3.5%和25%,合计比例为28.5%,远远少于城市老年人,与1998年相比,仅是原来的一半。说明大部分城市老年个人收入比退休前提高了,而农村老年人收入提高的人不多,且与十年前相比,城市老年人经济状况有了明显改善,而农村老年人的经济状况却很不理想。64.6%的城市老年人认为所在家庭的收入水平已达到平均水平,而高于平均水平的仅有8%。农村老年人同样具有此看法。城市老年人对自己的经济状况满意的为28.6%,有60.4%的人认为是过得去的,与1998年相比,满意程度的比例下降了4.3个百分点,过得去的比例上升了5.1个百分点。另一方面,城市老年人对物质生活持满意态度的比例为22.2%,过得去的为67.7%,与前面的观点基本一致。而农村老年人对此持满意态度的为21%,过得去的比例为57.4%,均低于城市老年人,与1998年相比,持满意态度的比例降低了14.7个百分点,过得去的比例上升了7.9个百分点,对物质生活持满意态度的比例为13.8%,过得去的为72.3%。可见,近十年来,城市老年人退休后的经济状况有了明显提高,而农村老年人退休后的经济水平却下降了。虽然城市老年人对经济状况和物质生活的满意程度均高于农村老年人,但是在物质生活方面农村老年人更容易满足。

(二)城乡老年人月平均收入均有了明显提高,城乡差距十分明显,城市老年人内部的差距大于农村内部,各项收入中的变化且差距最大的是离退休金。从老年人的各项主要收入的平均值来看。如表1所示,近十年来,城乡老年人的月平均收入均有了明显提高,城市老年人的月平均收入增长了1.2倍,较农村老年人增长幅度大,城乡差距十分明显且呈扩大趋势。城市老年人内部的差距大于农村内部,城乡老年人各项收入中差距最大的是退休金,城市老年人子女供给的差距缩小,而农村老年人股份分红的差距也大大缩小了。与2006年城市居民月人均可支配收入1,654.3元和农村居民月人均纯收入649元比较,2008年城乡老年人上月平均收入稍微高些。然而,1998年城乡居民平均收入却低于1996年和2000年的居民水平。可见,老年人的收入有了较大的提高。在谈到各项收入来源与2007年相比发生的变化时,城市老年人各项收入来源中除离退休金方面76.3%的人有提高外,其他各项中绝大部分的人是基本不变的。农村老年人各项收入中的变化情况差异不大,工资变化情况中29.5%的人有增加,离退休金方面47.9%的人有提高,股份分红中75%的人略有提高,其余各项大部分人是基本不变的。(表1)

表1 1998~2008年城市农村老年人上个月主要收入来源情况比较 (单位:元)

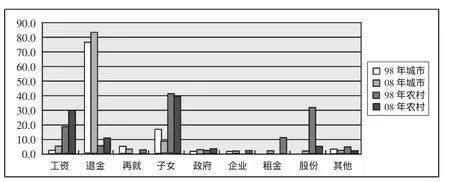

图1 1998~2008年老年人主要收入来源平均比例 (单位:%)

(三)城乡老年人的收入来源多样化,城市老年人收入绝大部分来源于退休金,农村老年人主要收入来自于子女供给和工资,租金收入成为比较重要的收入来源。城乡老年人对子女的依赖程度均有所下降。从城乡老年人的各项收入构成来看,如图1所示,城乡老年人的收入来源多样化,总体上十年来的变化不大。城市老年人收入的主要部分是退休金,占了绝大部分,且比1998年有所增加,对子女的依赖程度明显下降了;农村老年人的主要收入来自于子女供给和工资,子女供给比例有所下降,租金收入成为比较重要的收入来源。随着城市化发展,广州郊区的农民自建住房并出租给外来人口居住或从事商业活动等,租金收入成为了他们的主要收入之一。所以,广州市区以前的村落都成为了外来务工者聚集的地区,也就是常说的“城中村”。这是城市发展过程中必然出现的一种现象。政府与社会救济在老年人养老方面起到越来越大的作用。(图1)

(四)城市老年人再就业比例下降,科教文卫工作者的再就业几率较高,而农村老年人再就业比例增加,主要从事务农。老年人进入退休年龄,处于颐养天年的阶段。但是,也出现了部分老人仍在某些岗位上继续发挥光热。因此,老年人的再就业问题反映了他们观念的变化。2008年城市老年人中有3.6%的人再就业,与1998年相比,下降了4.5个百分点,主要从事与退休前相关的工作,其中科教文卫工作者的再就业几率较高。农村老年人中35.8%的人继续从事务农工作,与1998年相比上升了10个百分点。说明农村老年人由于其职业的特殊性,退休的概念对其而言是比较模糊的。

(五)城市老年人投资意识增强,投资多样化,农村老年人投资意识有待提高。老年人逐渐具有投资意识,理财也逐渐成为老年人关注的方面。调查显示,2007~2008年农村老年人仅有极个别拥有股票(1人)、基金(5人)、彩票(3人),然而城市老年人参与股票、基金、彩票、国债、民间集资等各项投资的人数远远高于农村老年人,尤其是基金拥有人数达到110人,占所有城市老年人的7.3%,有57%的老年人从中获利。其他的投资获利比例都高于基金,56人投资风险较大的股票,获利率达到62%,基本与1998年持平,说明城市老年人的投资意识较强,且获利率较高。但有专家指出,从老年人的心理和身体方面考虑,建议他们不要过多投资于风险较高的项目。

(六)大多数老人接受子女间接供养,城乡差距不大,但城市和农村内部差距大。家庭养老是我国的主要养老方式。子女赡养父母是应尽的责任,调查发现,并非所有子女每个月均给父母一定的金钱,往往是不定期的,一般是逢年过节的时候给的比较多些,而且采取了较为灵活的方式,如给予所需物品。在调查过程中,有部分老人反映有些子女考虑到老年人保管财务的能力较弱,因此不给金钱而是给予其物品。由调查结果可知,2007年90.2%的城市老年人和86.1%的农村老年人平均获得子女给的现金数目分别是1,853.4元和 1,605.1元,但城乡内部贫富的差距很大,最高的均达到或接近50,000元;另外,83.2%的城市老年人和62.0%的农村老年人收到子女的物品,折合现金平均为507.7元和325.1元,城市内部的差距大于农村。可见,对于这一间接的供养方式,城市的接受程度更高一些,且体现了较高的灵活型供养方式。

(七)城乡老年人支出水平有所提高,城乡差距继续拉大,大部分老年人每月有结余且有储蓄的行为,储蓄的主要目的是养老和防病,已婚有配偶的老年人占据了储蓄老年人中的绝大部分。2008年城市老年人上月平均支出为1,466.3元,城市老年人之间的支出差距较大,与1998年相比,增加了825.4元。农村老年人每月平均支出345.6元远远低于城市老年人,与1998年相比增加了140.8元,城乡差距大幅拉大了,但农村老年人之间的支出水平差异不大。城乡老年人各项支出差距最大的均是医疗保健和食品支出两项。此外,值得注意的一点是,有3.8%的城市老年人和23.9%的农村老年人上月支出为0元,在调查中了解到,这些老人的子女考虑到老年人无法正常支出或购买相应商品,其中不少是病患,所以就代为购买或添置。城乡老年人上月各项支出金额与2007年平均每月支出情况相比,大部分人认为基本维持不变,食品、水电、房租、管理费支出方面有部分人认为略有增加,这可能与近两年的宏观经济形势有关,影响了老年人的生活支出水平。

2008年70.5%的城市老年人和52.9%的农村老年人每月有结余,比1998年分别下降了3.8和13.9个百分点。2008年城乡老年人拥有银行储蓄的比例分别为62.5%和60.8%,与1998年相比,城市基本保持不变,农村增长了近10个百分点,因此城乡差距明显缩小。老年人储蓄的主要目的是养老和防病。城乡有储蓄的老年人中不同婚姻状况存在明显差异,有储蓄行为的老年人中已婚配偶在的老年人占了绝大部分。

(八)食品支出占据城乡老年人支出中的大部分,各项支出的变化中城乡老年人差异较大。从支出结构来看,2008年城乡老年人的支出比较集中,城市老年人的食品支出平均比例为56.8%,而农村老年人此项支出高出11个百分点,在某种程度上也说明城市老年人达到了温饱水平,而农村老年人还处于贫困状态。其次是房屋水电和管理费此项,城乡支出比例差别较大分别为17.6%和8.3%,城市高于农村近10个百分点。近十年来,广州城市老年人的食品、衣服、人情往来、交通、娱乐支出比例有所下降,下降幅度最大的是食品支出,降低了3.7个百分点,房屋、水电、管理费和医疗保健的比例上升了,尤其医疗保健升高了4.1个百分点。广州农村老年人的衣服、交通、医疗保健、人情往来支出有所下降,下降幅度最大的是医疗保障支出,降低了7.1个百分点,食品、房租、水电、管理费、娱乐支出比例有所上升,上升幅度最大的是食品支出,升高了14.5个百分点。可见,城乡老年人的支出结构上存在较大差异,由于所处的生活环境的差异和消费观念的影响,城市老年人的生活成本较高,具有一定的保健意识,加上城市整体医疗消费水平较高,导致老年人医疗保健方面的支出明显升高了。农村老年人生活方式有了改变,支出多样化,医疗保健的支出大幅下降,这主要与我国实行的农村医疗保障制度明显改善了农村医疗水平以及与农村医疗消费水平较低有一定的关系。

五、结论

老年人是社会的弱势群体,当他们进入退休年龄后,随着身体的衰老,面临生活中的各种问题。基本的经济条件是他们能否度过欢乐的晚年的关键。根据本次调查研究,1998~2008年的十年间,无论从经济收入还是支出方面,城乡老年人的经济状况发生了较大的变化,总体上,经济水平提高了,收入来源多样化,但可以看到的是老年人的经济水平仍然比较低。

不可否认的是城乡差距仍然存在,但某些方面农村老年人的经济状况得到明显改善,因此缩小了城乡差距。老年人自我养老能力的提高,对子女的依赖程度减弱,从传统的家庭养老逐渐转化为以社会养老和自我养老为主,降低了家庭的负担。将来对于养老模式的改善应结合实际情况,适当把重心调整,关注农村老年人的养老模式是必要的。

(作者单位:1.南华工商学院;2.中山大学人口研究所)

[1]邬沧萍,姜向群.老年学概论.中国人民大学出版社,2006.5.

[2]杜鹏,武超.1994-2004年中国老年人主要生活来源的变化.人口研究,2006.3.

[3]贾云竹.北京市老年人的经济状况.人口与经济,2001.3.

F127

A