低碳经济理论指标体系的构建研究

兰柏超

【摘要】 当前,我国低碳经济指标体系研究尚处于初级阶段,理论缺失,严重阻碍了低碳实践工作的开展。鉴于此,文章通过模拟碳在区域经济发展中的循环过程,建立碳循环模型,以模型关键碳控制点为中心搭建低碳经济指标的理论体系结构框架,进而从宏观与微观双重视角探讨建立一般性的低碳经济理论指标;最后从区域的角度,进一步分析特定区域经济体在构建低碳经济指标时需要考虑的影响因素。

【关键词】 低碳经济; 指标体系; 碳循环

自2003年英国提出低碳经济概念以来,不同学者从各自不同的角度对低碳经济展开了研究,并取得了十分重大的成就,对低碳经济的发展起到了极大的推动作用,而低碳经济本身也随着世界气候变化问题的升温逐渐成为继工业革命、信息革命后,又一改变世界经济的革命浪潮。然而,尽管低碳经济作为一种为世人推崇的经济发展新理念、一种新规则,更甚至说是一种发展新模式,已被誉为解决世界能源问题、温室效应等环境问题,实现可持续发展的最现实、最基本的途径,并在很多国家得到了实践上的尝试,但是低碳经济发展的最基本、最核心问题即科学的指导理论体系的建立并没有得到解决。长期以来对低碳经济界定的模糊性和不可操作性、内容上的广泛性与复杂性、评价体系指标难以度量与适用性成为困扰低碳经济发展最大的难题。本文在吸收前人研究成果的基础上,从碳的流转循环过程着手,建立碳循环模型,然后在拟建立的模型各个环节上寻求碳控制点,最终从碳循环过程出发来探寻最能反映区域经济低碳发展现状的理论指标。

一、指标体系构建的理论基础——碳循环模型

目前,有学者已经对低碳经济理论指标体系的构建开展过十分有意义的研究,并形成了一些非常具有代表性的低碳经济评价指标。但是经过笔者分析发现,首先,这些指标的选取太过主观,指标的来源明显缺乏依据,比如有学者将优良品种普及率和低碳农药化肥使用率作为低碳经济评价指标并赋予了较大的权重;其次,指标的选取太过理论化,不便于实际操作,指标的运用目的是便于充分反映现实,并尽可能追求简捷,方便使用,如果所选取的指标不满足这一条件,就算再好、再完美也只是空中楼阁,比如有学者将传统产业低碳改造率和生产流程改造率作为低碳经济的社会发展指标。很显然,这些指标的实际可操作性都相当差。为了有效地解决这些问题,低碳经济理论指标的选取必需以真实、科学的工具作为依据,即依靠一些符合实情的碳循环模型。

这里的碳循环模型是指碳从进入经济环节到退出经济环节的全过程,在这个过程中伴随着碳物理化学形态的转变。值得说明的是笔者所定义的碳循环与生物化学上的碳循环不完全相同,这里的碳循环是生态碳循环的一个重要环节。虽然笔者只是着重分析碳从进入经济生产、流通、分配、消费的全过程,但并没有将其完全从整个生态系统中分离开来。

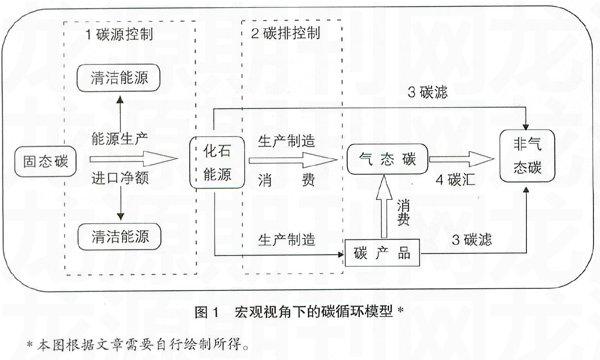

(一)宏观视角下的碳循环模型

一个地区能源的生产、使用和消费情况能够清晰明了地反映当地低碳经济的发展状况。通常一个地区清洁能源在能源结构中的比重越大,化石能源碳的利用率越高,含碳废弃物处理机制越完善,该地区低碳经济发展程度也相对较好。基于此笔者将生产生活中的碳转化过程简单抽象成图1所示模型。在参考区域能源的来源与使用实情的基础上,对本模型作了如下假设:

假设1:假设本区域能源来自两个方面:自身能源生产和外来能源进口,并进一步划分为化石能源生产、清洁能源的生产和化石能源的进口、清洁能源的进口。外来能源的进口不仅包括能源资源的进口,还包含清洁能源技术的进口,能源低碳技术的进口。在能源开采过程中还会消耗部分能源,排出部分废弃物。

假设2:区域性能源的去向有三个方面:生产制造、居民生活耗用、能源出口。用于生产制造的能源相当大一部分被排放到我们赖以生存的环境中去了,而还有一部分则转化成了产品实体构成,而这些产品也最终随着居民的消费排放到环境中。其中最典型化石能源就是石油。

假设3:碳滤与碳汇。排向大气中的碳主要来自企业生产和居民生活,为尽量减少温室气体的排放,越来越多的地区开始在碳排放之前对废弃物进行脱碳处理。这就是本模型中所谓的碳滤。而碳汇是指从空气中清除二氧化碳的过程、活动、机制。碳滤是在碳排放之前进行的控制,而碳汇则是在碳排放到空中之后的补救措施,两者主要是对碳控制的时段不同,使用的方法也不尽相同。

寻求合适指标,就必需从模型中找到和分析出碳控制点。从构建的宏观视角下的碳循环模型图(图1)来看,可以清晰地发现四大碳控制点。

1.碳源控制点。碳源控制属于事前控制范畴,从拟建立的碳循环模型来看,可以从以下几个角度来考虑确定低碳经济指标:(1)能源结构。能源结构中化石能源是碳过度排放的根源,而低碳经济是以低能耗、低污染、低排放、低碳含量为根本特征的经济模式。能源结构直接影响到地区低碳经济的发展水平。(2)能源合作与进出口交易。低碳经济已经成为国际发展的主题,碳排放权及其衍生品的交易与能源技术合作越活跃,说明低碳经济越繁荣,未来的发展优势与潜力就越巨大。

2.碳排控制点。在当前,化石能源还占据能源主导地位的情况下,碳排放量直接反映区域经济发展程度,碳排放较大的国家和地区越具有发展低碳经济的能力和义务。因此,碳排放指标可有效地用于划分各地区节能减排责任,是低碳经济发展又一重大硬性指标。根据以上分析,可从排放主体与排放水平来思考、确定适合的指标。

3.碳滤控制点。在那些对化石能源依赖性强,需求弹性小的地区,在短时间内要求减少高碳能源的使用,明显不太现实。因此,加强碳滤技术的开发与研究是解决生存与发展问题最有效的方法。低碳经济通过低碳技术、能源技术创新和制度创新,优化能源结构、节约能源、提高能效,开发低碳产品,从根本上转变生产、消费和生存观念。在碳滤控制点寻找的指标能充分体现地区经济在保障追求高效益、高效能、高效率的同时低能耗、低排放、低污染的能力。

4.碳汇控制点。碳汇是利用植物的光合作用来吸收并储存二氧化碳,从而达到清除温室气体,恢复生态平衡的目的。碳汇控制主要包括大面积性的植树造林、城市绿化等,较为通用的指标有森林覆盖率,城市绿化覆盖率等。

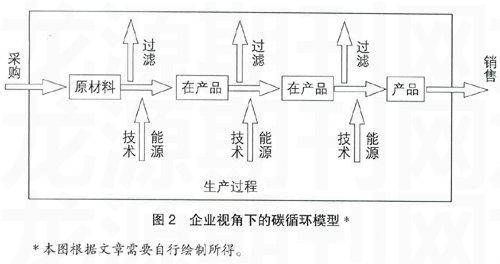

(二)企业视角下的碳循环模型

与以区域为研究对象的宏观碳循环模型不同,微观碳循环模型的研究对象是某个具体的企业。可以说微观碳循环过程就是以上模型生产制造过程的具体化。根据国际能源署(IEA)2009年二氧化碳报告(CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2009 Edition Page 13)中2007年碳排放总量饼图,各主要碳源排放量占全球总排放量的比例如下:居民6%、工业20%、交通23%、热电41%、其他10%(商业、公共服务、其他能源)。交通、热电都与工业企业生产过程中碳的利用排放相似,且占重大比重。因此,本模型(图2)以生产企业为例来说明,分析可以对企业实施低碳控制的点。

1.低碳技术能力。企业低碳技术水平体现了企业在未来低碳竞争中的发展能力,低碳经济的实现需要企业低碳技术和能源技术上的创新,而技术本身是一个软实力,因此对其直接反映在操作上存在困难。为提高低碳评价指标的可操作性,笔者选取参照系对其进行间接评价。主要参照标准有,行业通行技术标准、国家政策规定以及国际标准。

2.能源利用能力。能源是企业生产耗用的重要生产资料,其利用效率的高低直接关系到企业成本控制;而另一方面,随着世界环境问题的日益突出,企业不可能在这场绿色革命中置身事外,未来面临到的环境保护压力极有可能成为事关其生存的决定因素。因此,采用科学的指标来反映企业能源利用能力,是低碳经济评价的客观要求。这些指标的选取可以从能源对产品或收入利润等的贡献能力来反映。

3.原材料采购与产品回收能力。企业原材料采购是否优先选择低碳材料、企业生产的产品是否会进入环境、对废旧的产品回收是否可行,这些都是企业从事生产过程中需要考虑的问题。企业要与低碳经济特别是低碳经济产业链条偶合,就不能不对这些问题加以科学的分析。

4.企业废气废渣处理能力(碳过滤能力)。废气废渣的处理也会严重影响到大气中温室气体的含量,特别是工业企业。企业生产副产品数量多,难处理。如果处理方法不当,对高碳副产品进行不适当的焚烧,其结果是不言而喻的。因此,需要有适合的指标来分析企业废物的处理能力。

二、低碳经济理论指标体系的构建

(一)构建原则

低碳经济指标体系构建的目标是为信息利用者提供反映低碳经济发展的真实数据,并尽最大可能满足他们的决策需要。因此,其指标的确定需要遵循一定的原则。

1.科学性与可操作性相结合。指标体系的设计要符合低碳经济发展的客观规律和要求,既要科学地概括低碳经济发展的基本特征,又要切实可行,能对发展现状进行评价,为科学发展决策提供客观依据。

2.指标的选取要与研究对象的客观实际相结合。理论上的指标体系是对客观实际的主观抽象,其具有一般性特征。如果要正确评价、分析具体区域主体的低碳经济发展水平,就要对理论上的指标体系进行细节上的调整,使其符合区域经济的客观现实。没有一成不变的指标体系模板,只有考虑了实际个性特征的指标体系才是最合适的指标体系。

3.定性分析与定量分析相结合。低碳经济被视为一种发展、新理念,说明其不可能像数学公式那样被完全量化。而其成为一种经济模式,又有对其系统量化分析的必要。因此对于那些难以量化的指标,可以对其分级量化;对于那些实在不能量化的指标,可以适度采用定性分析。

4.重要性原则。低碳经济发展是多个因素综合影响的结果,有的影响因素明显不具有重大作用。为了避免冗余,需要对这些因素进行筛选,选取那些对低碳经济发展有重大影响的因素作为指标体系的内容。

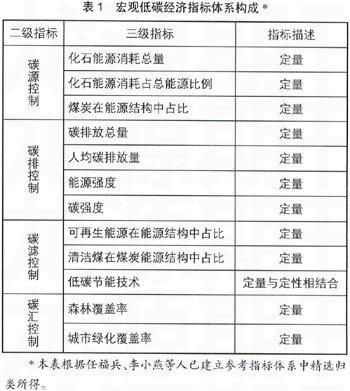

(二)宏观视角下的低碳经济指标体系(表1)

本指标体系选择从事前、事中、事后对地区经济发展进行低碳监测与评价,其目的不仅是对现行经济发展的低碳现状进行科学评价与描述,还要求为决策人提供能推动地区经济低碳转型的有效控制措施与方法。碳源、碳排、碳滤、碳汇正好是低碳经济控制的四大关键点,只有正确把握其各个环节的低碳发展情况,才能有重点、针对性地实施并有效控制,从而达到节能减排、实现低碳经济的协调、可持续。

在碳源控制指标中,化石能源消耗总量为煤炭、石油、天然气等能源的消耗量之和。化石能源消耗量越大,碳排放总量就越多。一般情况下,每吨煤燃烧所产生的二氧化碳比石油和天然气多30%和70%,目前全球22%温室气体的排放是因煤碳燃烧造成的。因此减少对煤炭的依赖是低碳经济发展的一条必经之路。煤炭在能源结构中的占比可有效地反映出区域当前的低碳水平。

碳排放量与一个地区经济有着密切关系,而碳排放指标是反映区域经济的现实低碳水平最直观的指标,是低碳经济的显示器,直接显示单位、区域的低碳化状况。碳排放指标一般采用能源强度、碳强度、碳排放总量、人均碳排放量进行具体评价。能源强度即单位GDP的能源用量,主要反映技术水平、能源效率的重要指标。其计算公式为:能耗消耗总量/GDP总额。碳强度是指单位能源用量的碳排放量。其计算方法为:碳排放总量/能源消耗总量。人均碳排放量又叫碳足迹,可用“碳排放总量/总人口数”获得。而碳排放总量=人口×人均GDP×能源强度×碳强度。

碳滤可以通过两个途径来实现。一是用清洁与可再生能源替代化石能源。鉴于此,可用可再生能源在能源结构中占比、清洁煤在煤炭能源结构中占比来确定当前的低碳经济清洁能源的利用水平。二是利用低碳技术来实现低碳发展。低碳技术是一个软性指标,同时也是一个反映地区低碳经济发展潜力的指标,主要包括低碳技术R&D;经费占GDP比重、清洁煤利用技术、再生能源及新能源技术、生态产品设计技术、CO2捕获与埋存技术、新型动力汽车相关技术、智能节能技术等。

碳汇是利用绿色植物的光合固碳能力,吸收和储存空气中多余的CO2,这是低碳经济社会解决温室效应最有效、最环保的方法。因此大量培植高光合作用植物,增加区域的森林覆盖率和城市绿地面积是低碳经济社会的重要组成部分,也是衡量地区低碳经济发展的一个重要指标。

(三)企业视角下的低碳经济指标体系

衡量企业低碳经济发展水平的指标体系主要有两方面作用,一是有利于完善对企业环境成本进行信息披露,为企业特别是上市公司的外部信息使用人提供确实有效的投资决策信息;二是有利于企业管理层从企业长期发展的战略眼光来考虑企业与社区环境的适应能力,完成企业节能减排的技术改造。在排除企业运营的环境与行业特性基础上笔者提供了一些具有普适性的指标可供参考(如表2)。

三、影响区域低碳经济指标选取的因素

以上从模型中寻找出来的指标,是一般经济体都可能用到的指标汇总。但是对一个具体的区域经济体来说,低碳经济发展评价与指标构成还与其所处的地理区位,能源结构,环境生态等有很大的关系。因此,区域经济体指标不能完全搬用一般低碳经济指标体系的内容。总的来说,区域经济指标体系与一般指标体系的关系就是具体与抽象、特殊与一般、个性与共性的关系。区域经济体低碳指标体系需要一般低碳经济指标体系的理论作指导,一般低碳指标体系又要不断从区域经济体指标体系的应用中得以丰富和完善。

(一)地区差异影响

低碳经济指标的选取只有与地方发展状况及实际特征有效结合才能发挥应有的作用,因此有必要对选取的理论指标作出适合地区特色的调整。以辽宁为例,辽宁能源结构是以煤炭为主,占51.2%;石油占46.9%;天然气占1.6%;水电占0.3%。在能源消费结构中,辽宁的煤炭、石油、天然气、电力均不能自给,其中:煤炭49%需省外调入,原油34.1%依赖进口,电力13%从省外调入。因此在拟建立的指标体系中有必要考虑化石能源进口交易量的分析。又由于辽宁是煤消耗大省,其年耗煤量相当大,要建立一个与其他经济体具有可比性的指标体系,就不能只看煤的总耗量,而应该看总碳排量并充分考虑到减排技术的影响。除此之外,由于地处东北,辽宁的煤炭不但用于工业生产,还有很大比重用于冬季供暖,因此在考虑建立的指标中还要分析居民生活采暖的耗能量。这些都是因辽宁地区差异特征引起的,在建立相应的低碳经济指标过程中需要作为重要的影响因素考虑。

(二)量化水平影响

作为一个综合的指标体系,各个指标的量化水平存在很大差异,特别是存在很多对低碳经济发展水平产生重大影响但在目前情况下量化还存在很大困难的因素。比如低碳技术指标。这些指标只能在一定程度上通过定性评价或定性与定量相结合的方法来反映低碳经济的发展水平。与此同时,对于那些能够量化的指标,有的产生的是正面的影响、有的产生的是负面的影响,有必要对这些指标进行同向处理。如果在方法上处理不当就很难对低碳经济发展水平进行合理评价。

(三)指标权数影响

要对低碳经济进行综合的评价就要合理地对体系中各个指标确定科学的权数,然而各个地区的实际情况不同,权数分布也会存在很大差异。同时,还有一个很大的问题就是权数的确定存在人为主观因素,因此计算出来的指标无法在各个区域经济体间进行横向比较,从而降低了指标评价体系的功能与作用。

总之,目前低碳经济发展水平指标体系构建还存在一些技术上的问题和难点,纠其主要原因还在于低碳经济研究水平还与实践严重脱节,并无法满足人们对低碳经济发展的要求。从中国低碳社会发展水平的评价来看需要加强统计的方法和标准的统一,并与国际先进标准接轨,完善碳排放量等科学指标的统计,以便为国家低碳经济发展决策提供客观依据,发挥正确的引导作用。

【参考文献】

[1] 李小燕,邓玲.城市低碳经济综合评价探索——以直辖市为例[J].现代经济探讨,2010(2).

[2] 任福兵,吴表芳,郭强.低碳社会的评价指标体系的构建[J].江淮论坛,2010(1).

[3] 朱有志,周少华,袁男优.发展低碳经济,应对气候变化——低碳经济及其评价指标[J].中国国情国力,2009(12).

[4] 2009-2012年中国辽宁省低碳经济现状及发展趋势研究报告[R].中研普华公司,2010.3.

[5] 辽宁建设八大煤化工调整能源消费结构[EB/OL].http://www.docin.com/p-10645726.html.