照应现象与礼貌原则

陈 玮(福州外语外贸职业技术学院,福建福州,350018)

照应现象与礼貌原则

陈 玮(福州外语外贸职业技术学院,福建福州,350018)

照应现象在认知语言学界引起了广泛的关注,Ariel的可及性理论可全面地对照应进行诠释。在语篇中,代词的使用与礼貌现象有着千丝万缕的联系。西方礼貌理论汗牛充栋,而其中以Spencer-Oatey的人际关系理论因为其跨文化视野,具有更广泛的阐释力。因此将以代词视角的选择和心理空间理论为出发点,利用Spencer-Oatey的人际关系理论对汉语中的代词照应现象进行分析。

照应;可及性理论;礼貌理论

一、照应的定义

近几十年来,照应现象引起了学界的关泛关注,逐渐成为语言研究的热点。对于照应的定义,各家学者众说纷纭。陈平(1987)认为,话语中提到某个事物后,再要论及该事物时,一般使用各种回指形式,同上文取得照应。胡壮麟(1994)认为照应是一个回指某个以前说到过的单位或意义的语言学单位。王灿龙(1999)认为照应是指语言学表达中某个语言单位所表示的人或事物与上下文出现的另一个语言单位表示的人或事物相同的一种语言现象。

二、照应语的认知视角研究综述

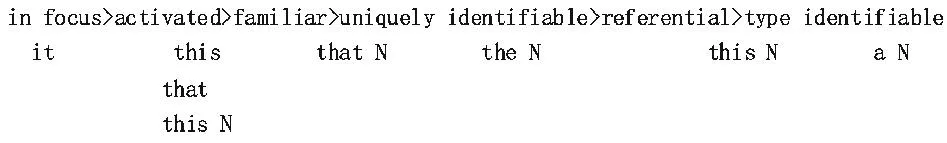

从认知角度讨论照应词越来越受到语言学家的关注。Chafe(1976,1994,1996)最初将照应词在人脑当中的活跃状态分为三种,即活跃状态(activated)、半活跃状态(semi-active)和不活跃状态(inactive)。Chafe的理论对后来的研究者有很大的启发,但他用三种活跃状态来涵盖众多照应形式还不够全面。有些语言学家将照应词在人脑中的认知状态分得更为细致。比如Prince(1981)的熟悉阶(familiarity scale):evoked>unused>inferable>brand new anchored>brand new.阶的左侧表示某个照应词的指称对象在人脑中十分活跃,依次向右表示活跃程度逐渐降低。在人脑中,一条全新的(brand new)信息肯定不如已经被激活的(evoked)信息活跃。又如Gundel(1993)等人把人脑的认知状态同具体的照应形式联系起来,提出了已知性等级(the givenness hierarchy):

Prince的熟悉阶和Gundel的已知性等级进一步推进了人们对照应词特性的理解。但是问题的实质在于这两种对人脑的认知状态命名方法很难达到精确。熟悉性和已知性等级都是由左到右表示某个指称对象在人脑中的活跃程度逐渐降低,但是两个模型对人脑认知状态的划分并不是一一对应的。两个模型在描述人脑的认知状态时存在着差别,这也表明人脑的认知状态很难通过具体的语言描述来把握,那么通过对认知状态来描述照应词的使用就会遇到困难。相比之下,在Ariel(1988,1990)的理论中,她更加注重不同的照应形式之间的差别。Ariel使用了可及性(accessibility)这个概念。所谓可及性指的是认知主体达到某一个指称对象的难易程度,可及性高说明认知主体更容易达到某一个指称对象,可及性低说明认知主体要达到某一个指称对象需要花费更大的努力。Ariel指出不同的照应形式反映了其指称对象不同的可及程度,名词短语往往表明其指称对象可及性较低,而代词则往往表明其指称对象可及性较高。Ariel通过实证研究提出了一个照应语的可及性标志阶(Ariel 1990:73):长的有定描述语>短的有定描述语>远距指示代词+修饰语>近距指示代词+修饰语>远距指示代词>近距指示代词>重读代词+伴随动作>重读代词>不重读代词>反身代词>零代词。在这个可及性标志阶中,可及性的顺序是由前到后可及性依次提高。

认知理论之间可以互相结合,从而解释更多的语言现象。比如,可及性理论可以和Langacker(1999)的观念参照点模型(conceptual reference point model)相结合来解释更多的照应现象。Langacker指出,当处理者(C)感知一个观念结构时,处理者通常先感知这个观念结构中的某一个实体,然后再通过这个实体去感知观念结构中的其他实体,这个先感知的实体叫做观念参照点(conceptualreference point),其他的实体是被感知的目标(T),而整个的观念结构叫做领地(D),领地的概念是动态的,它可以是一个语篇块,一个句子,句子内部也可以形成几个相对独立的领地。Van Hoek(1997)将可及性理论和观念参照点模型结合起来来对句内照应进行了研究,并提出:在领地内,当参照点以高可及性标志词出现时,如果该领地内另一个指称对象以低可及性出现时,那么这个指称对象不可能与观念参照点共指。当参照点以高可及性标志词出现时,说明参照点上出现的指称对象已经够活跃了。而且,因为处理者是通过参照点与领地内的其他实体产生心理接触的,所以在同一个领地内,当参照点上的指称对象被再次提及时,应该更加活跃,或起码保持原来的活跃程度。而句内出现的另一个指称对象却用低可及性的标志词来表示,说明该指称对象活跃性较低,因此这个指称对象不可能是参照点上出现的那个指称对象。

由Ariel的可及性理论,我们可以看出代词是高可及性的,更容易被处理者在一个语篇内感知。接下来本文将以代词为主题,通过认知视角试图论述汉语语篇中代词与礼貌原则的关系。

三、礼貌理论解释力综观

自1978年以来Brown和Levinson发表了《语言使用中的一些普遍原则:礼貌现象》一文后,礼貌现象成为语言学、社会语言学、人类学、心理语言学、语用学等诸多学科的重要研究内容。目前在对言语交际中的礼貌现象进行论述和解释的理论中,以“B&L”的“面子理论”和Leech的“礼貌原则”影响最大。

(一)B&L的“面子理论”

基于社会学家Goffman的面子行为理论,B&L建立了自己的“面子理论”来解释言语交际中的礼貌现象。他们认为,所有理性的社会成员都具有面子。面子具有互相联系的两个方面:消极面子,即个人拥有行动自由、不受干涉的权利;积极面子,即个人的正面的自我形象或“个性”。

很多学者对于他们提出的“面子”这一概念的跨文化普遍性提出质疑。目前他们的“面子”概念的批评主要集中在消极面子,这一点似乎来源于西方文化对于个人价值观念的重视。顾曰国(1990:242)指出,B&L的模式不适用于分析汉语中的礼貌现象,因为汉语中的消极面子似乎不同于B&L对于消极面子的定义。如汉语中的邀请、承诺等言语行为在一般情况下并不认为是威胁面子的。

(二)Leech的礼貌原则

继B&L的礼貌理论之后,Leech提出了礼貌原则。Leech把礼貌原则表述为:尽量减少不礼貌信念的表达;尽量增大礼貌信念的表达。礼貌和不礼貌信念则分别是对听话者或第三者有利和不利的信念,而有利或不利可以在一些相关的价值尺度上来衡量。这些尺度有代价—受益、赞扬—非赞扬、一致、同情。Leech的礼貌原则主要由六条准则组成,即得体准则、慷慨准则、赞誉准则、谦逊准则、一致准则和同情准则。

Leech的由六条准则组成的礼貌原则具有很大的局限性,因为准则或规范一般只在特定文化中有效,对于理解礼貌这种具有丰富文化内涵的概念并无价值。高航(1996)认为,目前的研究大多集中在对听话人所采取的礼貌策略,而忽略了交际中非常重要的另外一方,即说话人。按照很多人的说法,礼貌是针对他人的。但我们认为,社会交际要进行下去,必须使各方面的面子都要保持下去,因此说话人的面子需求不能忽略。

为了能更加合理地解释跨文化交际,Spencer——Oatey以其他礼貌理论为基础提出了礼貌的语用等级观。Spencer-Oatey认为人们在任何文化中进行礼貌判断时,都依赖于三组礼貌等级:(1)体谅的需要:自主——强加;(2)评价的需要:赞誉——关心/关心——不关心;(3)关系身份的需要:包括——在外/平等——统治、从属。她的理论试图综合其他礼貌理论的有效之处而建立一个跨文化交际中礼貌解读的模式。基于建立跨文化交际的礼貌解读模式的构想,Spencer-Oatey于2000年编著论文集《跨文化交际中的人际关系管理》,系统地论述了“人际关系管理理论”。另外,Spencer-Oatey(2000:3)指出,礼貌的范围不能被随意扩大,而应限制在“保持和提高和谐的人际关系”范围内。语言除了有传递信息的功能外,另一重要功能就是维护社会关系。

Spencer-Oatey的RM包括两个主要成分:面子维持和社交权利维持。面子维持指面子需求维持,面子是一个人在某个交际场合中所具有的被他人所承认的积极社会价值。面子包括两个互相关联的方面:(1)品质面子:指人们渴望他人积极评价自己的个人品质,如能力、容貌等。品质面子涉及个人品质的价值,因此与个人的自尊感密切相关。(2)身份面子:指人们渴望他人承认和维护自己的社会身份或角色,如团体的领导者、受重视的顾客、亲密的朋友等。身份面子涉及社会或团体角色中的价值,因此与个人的社会价值密切相关。

社交权利维持指维持社会期待,即维持在社会交往中所具有的个人权利和社会权利。社交权利反映了人们对公平、体谅、社会容纳性等方面的关心。同样,社交权利也包括两个互相关联的方面:(1)公平权利:人们相信有权利得到他人的体谅,从而获得公平的待遇,希望不被他人利用、不被他人过度地施加影响、别人不会不公平地发号施令。公平权利有两个成分:“损——益”观(即被利用的程度,互惠原则会保证损和益大体平衡)和“自主——强加”观(受控制和强加的程度)。(2)关系权利:人们相信有权利与他人保持某种关系。一方面,这种权利涉及交往中的联系与疏离,这与和他人交往类型和程度有关。例如,人们觉得有权利进行适当的谈话交往和随意的聊天,既不被忽视也不被压制;另一方面,这种权利涉及情感上的联系与疏离,即与他人共享情感和兴趣的程度。

影响策略使用的重要因素之一是人们维持和谐关系的方向。一般认为,有两种基本方向:支持自己的面子需求和社交权利;支持他人的面子需求和社交权利。Brown&Levinson认为,每个交际者都愿意维持相互的面子需求和社交权利。Spencer-Oatey归纳了四种和谐方向:(1)增强和谐方向:增强交际者之间和谐关系的愿望;(2)维持和谐方向:维持交际者之间和谐关系的愿望;(3)忽视和谐方向:忽视交际者之间关系的质量;(4)威胁和谐方向:威胁或破坏交际者之间和谐关系的愿望。第二个因素是语境变量。Spencer-Oatey论述了四种变量:交际者关系、信息内容、权利和义务、交际行动。

四、汉语语篇中代词与礼貌的关系

(一)代词视角的选择与礼貌

首先,第一人称代词转换成第二人称代词时,会模糊说话人的身份,但是会给说话人带来自我礼貌。

(1)林志成:工程管理不是人做的,上面的将你看成一头牛,下面的将你看成一条狗。

——夏衍《上海屋檐下》

例(1)是“林志成”对自己所从事的工作的抱怨,所以例(1)实际说的是:

(2)林志成:工程管理不是人做的,上面的将我看成一头牛,下面的将我看成一条狗。

可是例(2)严重威胁了说话人自身的面子(Chen 2001:96),自我礼貌程度极低。相反,例(1)对自身面子的损害程度低,自我礼貌程度相对高。

图1

“上面的将我看成一头牛,下面的将我看成一头狗。”这条信息在说话人“林志成”即“我”的信息领地内。例(2)选择了我为观察视角,也就是说说话人与该信息之间的心理距离为a;例(1)选择了你为观察视角,这时说话人与该信息的心理距离为b。而b>a,说明例(1)比例(2)离说话人的心理距离更远,表达更为间接,如图1所示。根据Spencer-Oatey的人际关系管理理论,“林志平”为了实现和听话人之间的和谐关系,必然要采取行动维持自己的面子需求,在例(2)中,说话人的自我品质面子大大地受到了损害,而通过人称视角的转换,由第一人称代词转换为第二人称代词,说话人“林志平”的品质面子得到了维护,实现了个人社交公平权利的维护,更好地实现了说话人和听话人之间的和谐关系的良性互动。

当第二人称代词转换成第三人称代词时,说话人可以通过模糊听话人的身份达到对听话人的礼貌。如:

——王跃文《结局或开始》

这段话听话人的基本视角是“你”,惟有说话人对听话人贬损的一句“我以为他是故作旷达”采用了第三人称视角,而没说成“我以为你是故作旷达”,模糊了听话人的身份。说话人为了维持和听话人的和谐关系,支持听话人的身份面子和关系权利。说话人通过模糊听话人的身份来实现听话人做为亲密的朋友的身份,并保持合理的情感联系,以达到对听话人礼貌的目的。当第二人称代词转换成第一人称代词时,说话人可以通过模糊听话人的身份向听话人传达礼貌。

(4)宝贝儿,我们做完作业了吗?

我们知道,这句妈妈对孩子的问话实际说的是:

(5)宝贝儿,你做完作业了吗?

例(4)例(5)实际上是在向对方索取信息,这两个例子是不礼貌的,因为它们有质问的意思。毫无疑问,“做没做完作业”这个信息是在“孩子”也就是“你”的信息领地内。例(5)表明视角是“你”,也就是听话人与这个信息的心理距离为b;而例(4)的情况比较复杂,因为“我们”能指出了你们+他们的集合,也可以指我(们)+你(们),或者我(们)+他(们)。当然第三种情况不可能成立,因为我(们)+他(们)与这句话发生的情景毫无关联。但是无论我(们)+你(们)或是我(们)本身都会使视角从“你”的位置向左偏离,而这种偏离必然使心理距离增大(a>b)(如图2所示)。而这种心理距离的增大在一定程度上使交际双方在同一领域拥有同等权力,母亲和孩子之间的关系趋于平等,对于做为听话者的孩子来说是礼貌的,实现交际双方的和谐关系。

图2

(二)代词产生的心理世界的转换与礼貌原则

语篇是立体的。一个语篇可能蕴含着多个可能的世界(Luke 1989:53),一个语篇里包含了一系列的心理空间(Lunaquist 1995:13)。同样一句话,可能有多个心理空间参与了意义的建立,比如:

(6)I didn't know it crushed her leg too.

(7)And I didn't realize there was a Lawrence Berkeley research lab.

于是他就回到原地,打好包袱,准备动身。他摸清楚了那三包分别放开的火柴还在,虽然没有停下来再数数。不过,他仍然踌躇了一下,在那儿一个劲地盘算,这次是为了一个厚实的鹿皮口袋。袋子并不大。他可以用两只手把它完全遮没。他知道它有十五磅重——相当于包袱里其他东西的总和——这个口袋使他发愁。最后,他把它放在一边,开始卷包袱。可是,卷了一会,他又停下手,盯着那个鹿皮口袋。他匆忙地把它抓到手里,用一种反抗的眼光瞧瞧周围,仿佛这片荒原要把它抢走似的;等到他站起来,摇摇晃晃地开始这一天的路程的时候,这个口袋仍然包在他背后的包袱里。

(转引自Field 1997:804)

两个例子中“I”的身份是多重的,它既是正在说话的个体,又是被说的个体,尽管两个“I”的指称对象是同一人,但它们却存在两个不同的时间和空间中,因此存在于两个不同的心理空间中。下面我们借助一些例子来分析人称代词所造成的心理空间的转换,由于心理空间的转换引起的说话双方心理空间的转换,以此引起的说话双方心理距离的缩小,以及这种心理距离的缩小所带来的礼貌。

(8)按照实际情况决定工作方针,这是一切共产党员所必须牢牢记住的最基本的工作方法。我们所犯的错误,研究其发生的原因,都是由于我们离开了当时当地的实际情况,主观地决定自己的工作方针。这一点,应当引为全体同志的教训。

关于整理党的基层组织的工作,你们已经根据中央关于在老区进行土地改革工作和整党工作的认识,采用晋察冀解放区平山县的整党经验,及时邀集党外群众中的积极分子参加党的支部会议,展开批评和自我批评,借以改变党的组织的成分不纯或者作风不纯的现象,使党和人民群众密切地联系起来。你们这样做,将使你们有可能健全地完成对于党的组织的全部整理工作。

——毛泽东《在晋绥干部会议上的讲话》

在例(8)中,我们看到说话人和听话人的关系很明确,是领导和下级的关系,由于领导向下级说话,所以他们构成的话语空间也很明了。显然,说话人是以听话人做过的事情作为听话内容,根据听话人过去的行为进行表扬和批评。而说话人完成那些动作的时候,说话人并不在场,所以这形成了另外一个心理空间,这个心理空间里只有听话人。

图3

因此,在例子的第二段,说话人用“你们”来指代心理空间M'中的y'。可是,问题是在例子的第一段,说话人使用了“我们”,而完成犯错误的动作只有y',没有x,代词“我们”是模糊的。讲话人通过模糊的“我们”使自己仿佛也进入心理空间M',和 y'一起完成了“犯错误”的动作。这样,x'和 y'同处在一个心理空间内,大大地缩短了与y'的心理距离,也就是大大地缩短了与听话人的距离(如图3所示)。根据Spencer-Oatey的人际关系理论,交际者之间的距离缩小,有助于缓和交际者可能产生的紧张的交际关系,避免人际冲突,确保和谐关系的实现。

不仅第一人称代词可以引起心理空间的转换,第二人称代词也可以。电视作为媒介可以影响空间的转换。因为电视展现的节目内容本身构成一个空间,同时,电视又和电视观众一起构成一个空间。

(9)王大伟:罗中是过失犯罪,根据《刑法》规定,可处以3年以下有期徒刑或者刑拘。对罗中的量刑应该说是准确的。

主持人:对于这样一种行为,怎么样来避免?

王大伟:这是一个很好的案例,就是教育我们要妥善地保护身边的公用通讯设施。否则一失足成千古恨。

——《今日说法 偷接电视天线酿恶果》

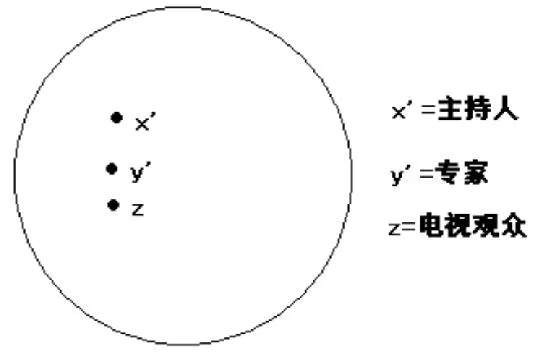

例(9)是主持人和法律专家的对话,这个节目本身形成了一个独立的空间,如图4所示。

图4

同时,电视节目和电视机前的观众之间形成了一个空间,如图5所示。

图5

在例(9)中专家所说的“我们”是模糊的,虽然节目当中只有主持人和专家两人,但是它不大可能指称主持人和专家,因为这期节目的主持人撒贝宁是北大法学院的研究生,而专家王大伟是公安大学的教授,他们有很强的法律意识。根据Spencer-Oatey的人际关系理论,“我们”的使用使“主持人”和“专家”转换到空间M'中,拉近了与观众的心理距离,交际者之间的距离缩小,有助于缓和交际者可能产生的紧张的交际关系,避免人际冲突,确保和谐关系的实现。

[1] 高原.照应词的认知分析[M].北京:外语教学与研究出版社,2003.

[2] 高航.语用学[M].上海外语出版社,2005:378-389.

[3] 孙亚.语用和认知概论[M].北京大学出版社,2008:161-168.

[4] 张宁.人称代词视角的选择与礼貌取象[J].外语学刊,2009(4).

[5] 张宁.代词产生的心理空间转换与礼貌原则[J].湖南第一师范学院学报,2005(12).

[6] 杜玲莉.英汉语篇照应词的认知分析[D].武汉理工大学,2006.

[7] 梁薇.回指的认指分析[J].辽宁行政学院学报,2009(6).

Reference and Politeness Principle

CHEN Wei

Reference has attracted widespread attention in the circle of cognitive linguistics.,Ariel's accessibility theory plays an indispensable role in its interpretation.In discourse,the use of pronouns correlates closely with the politeness phenomenon.The western politeness theory is voluminous and Spencer-Oates'interpersonal relationship theory boasts of profound interpretive power due to its cross-cultural scope.Based on the viewpoints of pronouns selection and psychological space theory,this paper attempts to make an analysis of the reference phenomenon of pronouns in Chinese discourse by using Spencer-Oates'interpersonal relationship theory.

reference; accessibility theory; politeness principle

H030

A

2009年福建省教育厅B类社会科学研究项目(JBS09418)

陈玮(1978-),男,硕士,讲师,研究方向为语用学。