构建英语课外阅读“乐读”理念

侯 莹

(北京体育大学外语系,北京100084)

构建英语课外阅读“乐读”理念

侯 莹

(北京体育大学外语系,北京100084)

本文从大学英语教学现状出发结合语言学习的基本规律反思英语教学出现的问题,提出大学英语教学之所以“费时低效”很大程度上在于我们重课内轻课外、重形式轻意义、重方法轻内容的教学模式。基于此,本文提出“乐读”的英语课外阅读理念,旨在唤醒人们对英语课外阅读重要性的认识。文章指出英语课外阅读的意义不仅仅在于提高英文水平,更重要的是通过阅读树立“终生乐读”的学习理念,培养良好的阅读习惯及自主学习的能力。

大学英语教学;乐读;英语课外阅读

I.引言

面对大学英语教学长期以来“费时低效”及“教而不学,学而不会”的尴尬局面,不少专家学者哀叹之余纷纷献计献策,每每让人耳目一新为之一振。每年的大学英语教学改革都搞得如火如荼令人鼓舞。轰轰烈烈的改革的确给我们诸多启示,大家忍不住相继摩拳擦掌跃跃欲试。国外引进的教学方法层出不穷五花八门,教材年年更新可谓与时俱进,各个学校争先恐后不惜巨资兴建语言实验室,老师们亦绞尽脑汁煞费苦心举办各种培训班、辅导班。方法不可谓不丰富,设备不可谓不先进,但是为什么还有大量学生毕业后英语水平仍旧处于“读不懂、说不出、写不来的初级阶段?

2008年4月,上海外国语大学教务处下发了《关于强化教学六个基本环节的原则性意见》,其中课外阅读率先被提高到与上课、考试同等重要的地位。这一举措引人深思,虽然它是面向外语专业的学生,然而对于非英语专业的英语学习也有可供借鉴之处。我们有必要本着科学求实的态度,从英语教学及学生学习现状出发结合语言习得基本规律认真反思其中出现的问题。

II.问题及分析

研究证实,学生学习第二语言达到中级程度平均需要2500个小时(Omaggio 1986)。我们的英语学习属外语学习而非二语学习,因此要达到同等英语水平所需时间必然更多。乍看起来中国学生的英语学习动辄七八年十来年可谓耗时长矣,然而学生真正投入到英语上的时间是多少?其中有多少时间忙于钻研课本应付考试?有多少时间用于英语课外阅读呢?

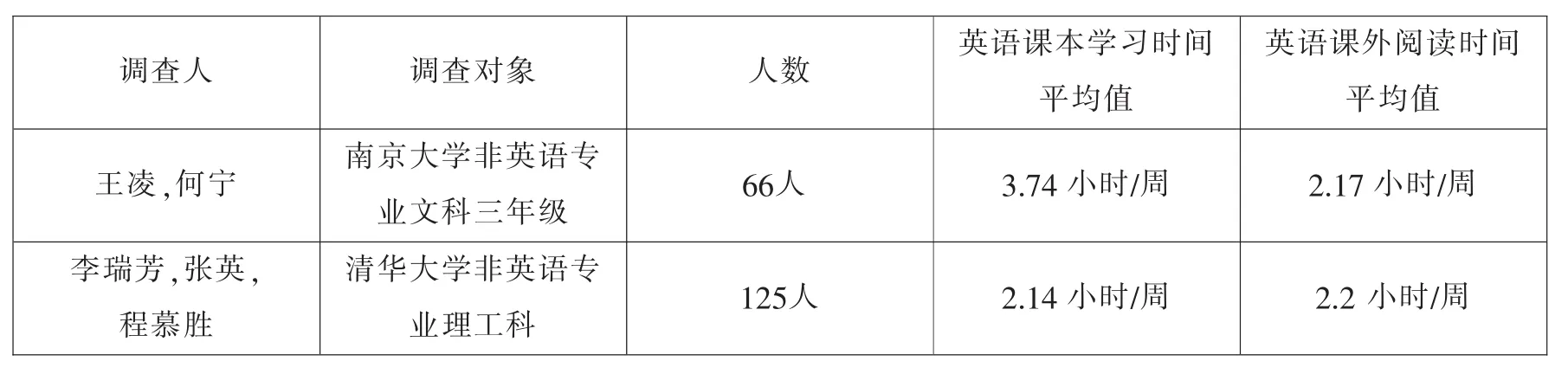

普通院校非英语专业学生英语必修课上两年,后两年的英语选修课在一些二三流大学往往由于师资等原因形同虚设,因此我们只粗略统计一下大学英语必修课时间。一周四学时英语课(每学时45分钟),一学期按16周计算,两年共256学时,也就是说学生在大学期间所上英语课程总时数共256学时。那么他们课外用于英语学习的时间是多少呢?表一显示,两所院校的学生课外投入到英语上的时间非常少,花在英语课外阅读的时间更少,平均大约每周2.19小时。此外学生英语课本学习时间要大于英语课外阅读时间,这表明学生的英语学习很大程度上围着课本转,课外阅读量严重不足。国内一流大学尚且如此,可想而知其他普通院校呢?

表一:

教育部办公厅2007年印发了《大学英语课程教学要求》(以下简称《课程要求》)。其中规定非英语专业本科毕业生达到的一般要求是:掌握的词汇量应达到约4795个单词和700个词组(含中学应掌握的词汇),其中约2000个单词为积极词汇,即要求学生能够在认知的基础上在口头和书面表达两个方面熟练运用的词汇。大学英语两年的总课时为256学时,以掌握2000个词汇作基数,则比例为:256:2000=1:7.8,平均1课时掌握7.8个积极词汇。若以掌握4795个词汇来计算,学时与词汇之比为:256:4795=1:18.73;即1学时(45分钟)掌握18.73个词汇。显然单纯依靠课堂,英语教学无法达到《课程要求》规定的预期目标。

目前普通院校非英语专业学生的英语教学现状如何呢?教学大纲对学生的英语学习设立了一定的要求,比如要求学生在听说读写诸方面达到何种程度等等。教学计划明确规定每一学期甚至每一周的教学进度。教与学的局面是:老师们在教学任务的驱使下上课是马不停蹄一往无前,多数教师自然而然认为:“只要把该上的课上完,任务也就完成了,至于课外阅读完全是学生自己的事,管也管不着”。英语教学无形中被局限在课堂短短的几十分钟内,并且由于课时紧任务重,大多数学校的英语课80%都是精读。殊不知精读课文难度偏大,每一篇文章都覆盖了大量生词和语言点,可以说学生的英语学习时间大部分都用在精读课本中了。大部分学生的英语学习模式无外乎课前查生词读课文,上课听讲,课后记单词、完成作业,再不然就是死记硬背突击复习应付考试。他们根本来不及消化吸收所学内容,就得硬着头皮学下一课。形成的教与学的局面是“教师只管往前教,学生只好往前学”。Ray Williams(1986)认为“学习者仅仅依靠上几节阅读课或读几篇文章不能成为熟练的阅读者。要知道每上一小时精读课,学习者至少得再花另外一小时阅读大量简易读物或分级读物来保证阅读量。至于读什么并不重要,重要的的是读自己感兴趣的东西。”英语教学只“知新”,不“温故”,缺乏大量的英语课外阅读,学生“吃”进去的不过是一些“夹生饭”,又谈何英语语感的培养及语言运用呢?

当然为了取得良好的教学效果,老师们也颇费了一番心思:课堂上小组讨论,角色扮演,值日报告,单词擂台赛,辩论会等课堂活动花样百出,什么听说法、交际法、情境法、功能意念法、全身反应法等国外新颖的教学法一一尝遍还外加多媒体助阵;课堂外英语演讲比赛、英语歌曲大奖赛、英语电影配音比赛、英语诗歌朗诵会、英语剧团等第二课堂活动搞得有声有色。课堂内外形成英语学习蓬勃兴旺竞相争艳之喜人局面。老师们恨不能使出浑身解数来激发学生的英语学习兴趣调动学生英语学习的积极性。效果不能说没有,但对于学生英语语言的全面提高并未有太大实质性进展。教学方法丰富些固然吸引人,学生也着实新鲜了一阵子,但不加分析不顾学生的实际情况全部“拿来”未免有些眼花缭乱目不暇接,反而让人手足无措。活动多样些也固然调动了不少学生的积极性,然而一些学生迫于各方压力生搬硬套搞几个对话充数,实在勉为其难。不少基础薄弱的学生参加所谓的活动也就是一哄而上凑凑热闹而已。也就是说大部分学生的英语水平相对于轰轰烈烈的“第二课堂活动”是明显滞后的。无数“闹剧”你方唱罢我登场,表面的虚假繁荣终究难掩长期形成的隐患。教师在尽耍十八般武艺之后,无奈之余深感江郎才尽无计可施,学生也对现今的高科技应用于外语教学逐渐从最初的新鲜竟至后来熟视无睹无动于衷。

大学英语教学效果不尽人意,其中因素很多,比如盲目扩招,应试倾向严重,大班授课,教学资源匮乏,师资力量不够,缺乏正确的语言学习策略等等。人们在改进教学方法、更新教学设备、丰富教学资源等方面下足了功夫,却忽略了从语言学习本身寻求解决问题之道。

国内外诸多研究证明,大量英语阅读对提高英语综合能力有极其重要的作用。Christine Nuttall(1982:168)认为:“提高外语水平的最好办法就是去讲那种语言的国家居住,除此之外最好的办法莫过于大量阅读。”著名语言学家Krashen(1985)认为“掌握第二语言的关键因素是接触大量可理解性输入材料”。他进一步论证了“阅读是提高阅读理解能力、写作风格、扩充词汇、掌握语法的唯一途径”(2004)。中国的英语教学缺乏自然语言环境,属于外语教学,更应该加强阅读,尤其要充分利用课外时间,鼓励学生进行大量英语课外阅读。

必须承认,处在这个“信息爆炸”的时代,我们的感官在充分享受了多媒体互联网等现代科技带给我们的诸多益处之时,的确有点应接不暇无所适从了。加之名目繁多的国外教学法接踵而至轮番轰炸,我们是“照单全收”,一味“拿来”。大学英语教学日复一日年复一年像老牛拉破车一样只顾拼命往前赶路根本无暇冷静思索其中问题,最终身心俱惫,紧抠课本没有大量的课外阅读必然导致严重“消化不良”及“营养缺乏”,长此以往学生势必缺乏丰厚的基础、广阔的视野。可以说脱离课外阅读的英语学习,不论设备多么优良,方法多么先进,资源多么丰富也难取得良好效果。这就好比一个人身体底子没打好吃再名贵的补药也于事无补。

我们的问题就在于仅仅锁定课堂教学,过分注重诸如形式、方法这些绚烂的东西,(须知他们只是外在的辅助手段)而恰恰忽略了英语课外阅读这关键的一环——它是奠定一个人语言学习的基石。孰轻孰重,泾渭已然分明。

III.“乐读”——英语课外阅读理念的构建

“乐读”即pleasure reading.Michael Janopoulos(1986)将其定义为:“一种纯粹为愉悦身心而进行的阅读,与上学或工作无关。它对读什么种类的书没有任何限制,不管是小说或非小说,不论是杂志、报纸还是单行本任何样式均可。”Krashen(1982)认为pleasure reading的定义涵盖了以下几方面:属于泛读而非精读;所涉及的题材阅读者会有兴趣用母语阅读;阅读者对阅读享有完全的自主权;所读内容必须是阅读者可以理解的和真正感兴趣的。对于pleasure reading的定义Michael Janopoulos主要从阅读本质及阅读材料两方面阐述,而Krashen则从阅读方式、阅读者行为、阅读内容上予以解释。笔者认为上述两种观点须相互补充方能准确、完整地理解其内涵。

“乐读”这一阅读理念构建的基础在于:通常人们对有兴趣的东西更易于去读,人们在读的过程中若感觉到一种压力、痛苦则容易中断或放弃阅读,反之若感受到舒适、快乐则阅读也更易持久,一旦人们在成功读完一本书并获得一种快乐的体验,心里上便有一种“我可以读懂外语”的满足感和成就感,这种感觉使人们对外语阅读产生一种积极的态度,也就是有了外语阅读的动机(并且是内在动机),它激励人们进一步阅读,随之获得更大的快乐和满足,外语阅读的自信心与日俱增。就像滚雪球,随着阅读量越来越大,阅读能力、外语水平就在这“滚雪球”的不经意间提高了。

下面本文将从阅读性质、阅读者行为、阅读材料的选择、阅读速度四个方面阐述这一理念。

1.从阅读性质上讲,“乐读”强调“快乐阅读”

“没有阅读的痛苦就没有阅读的收获(no reading pain,no reading gain)”(Richard R.Day 1998)作为二语阅读的箴言曾经激励了无数英语学习者。时至今日依然可以看到不少非英语专业学生试图通过啃所谓的“高级英语”来提高阅读技能和英语水平。他们在一篇篇晦涩难懂的文章上披荆斩棘艰难跋涉,为弄明白一些复杂的语法结构或疑难杂句的准确翻译绞尽脑汁泯思苦想,不惜耗费大量时间。我们赞叹他们的钻研精神,也毫不否认此种深度阅读在一定程度上磨练了我们的大脑对英文意思的准确把握。然而正如Nuttall(1996:177)所言,“要想发展阅读技能一般不大适合阅读语言上有难度的文章。”它称不上真正的阅读,因为它违背了语言学习的本质,也与语言习得规律背道而驰。我们提倡“乐读”——一种更为人性化更符合阅读者接受习惯的阅读方式,“没有阅读的痛苦也会有阅读的收获(reading gain without reading pain)”(Richard R.Day 1998)。意义在于强调阅读的本质在于获取信息和愉悦身心,阅读的整个过程是享受而不是痛苦。此种阅读无考试学分之压力,无作业之困扰,在一种宽松的氛围中,在身心完全放松的状态下进行阅读方可步入阅读之精妙世界。

2.从阅读者行为看,“乐读”突出阅读者的自主性

“乐读”的宗旨是:阅读要让阅读者感觉轻松、快乐。因此它赋予阅读者极大自主性。自主性集中表现在读不读,读什么,何时何地读,读多少完全由读者自己来决定。也就是说读者首先要乐意去读、主动去读,若对所读材料不感兴趣或者是不理解他完全可以不读。阅读对于读者应该是一种自觉自愿的行为而非强制性行为。因此教师对学生的阅读应采取开放政策,鼓励学生自主选择自己真正喜欢的读物,而不是横加干涉、划定范围。教师应引导学生使其明白“人们是通过阅读来学会阅读”(People learn to read by reading),此外别无他法。

自主阅读需要“自省”的过程,即:排除一切杂念及干扰,静下心与自己的灵魂对话,明确自己的阅读喜好,初定阅读方向,读起来就会有的放矢。这一步至关重要却易被忽略。当前处在瞬息万变的“信息时代”,学生们很容易受到“各方诱惑”,缺乏独立思考及判断的能力,最终导致“人云亦云”。所以在英语课外阅读上提倡独立自主,旨在培养学生自主学习及自我管理能力,进而树立“终身乐读”的学习理念。这不仅对外语学习还有其他学科的学习、不仅对当下更重要的是对将来乃至终身学习都会产生深远影响。

3.从阅读材料上讲,“乐读”强调读物简单、有趣、多样

首推简易读物原因在于阅读过难的东西容易挫伤阅读者的积极性,也不利于保持读者的阅读兴趣,而简易读物易于理解,能极大增强阅读者的自信心。Krashen(1985)的输入假说里提到著名的“i+1”公式。i代表习得者现有水平,1代表略高于习得者现有水平的语言材料。他认为“只有习得者接触到”可理解的语言输入,即略高于他现有语言技能水平的第二语言输入时,才能产生习得”。Richard R.Day和Julian Bamford(1998)提出i-1公式(与i+1相对,即可理解性输入材料略低于他现有语言技能水平),他们认为只有“大量的词汇和语法在阅读者的语言能力范围之内,词汇的扩展才有可能。”笔者认为对于英语基础较为薄弱的学生来说,英语课外阅读必然经历i-1,i,i+1这三个阶段。阅读者不妨先从i-1开始,(确保每页生词量不超过2%),经过大量阅读之后,才可逐步进入到下一阶段。

其次是选择趣味性强的读物。“文章缺乏趣味性一切都无从谈起,这个再明白不过的道理却总是被人遗忘。趣味性之所以重要是因为它能增强人的动机,动机反过来成为提高人的阅读速度及流畅度的重要因素”(Ray Williams 1986:42)。因此学生应优先选择读那些适合自己胃口的、自己真正感兴趣的东西,而不是依赖教师指定读物,或教材编写者依据一己之经验、编写理念录入书本里的那些文章。因为只有自己真正有兴趣,才会有拿起书的欲望和读下去的动力,阅读者完全沉浸在故事情节中,对于他读的是外语这一点浑然不觉,情感焦虑达到最低点,语言的吸收却最充分和有效。真正达到“忘我”之境,这是外语学习的最高境界。

再次,阅读要多样化。这里的多样性指学生要尽可能多地涉猎丰富多样的读物,主题多元化,诸如:科普,地理,探险,家庭生活,历史,体育运动,旅游,爱情,侦探等。体裁做到多样化,比如小说,戏剧,诗歌等等。Albert Harris&Edward Sipay(1990:533)认为:“广泛阅读不仅能增加人们对词义的了解,而且不论对所谈论话题还是外部世界的认识方面都会有所获益,而他们则进一步促进了人们的阅读理解能力。”

我们提倡宽泛阅读,却要从“窄式阅读(narrow reading)”(Krashen 1981)开始。即对于初级阅读者,他先要把自己的阅读目标锁定在自己喜欢、或与自己的生活、专业密切相关的读物,这样不管是从自己的语言水平还是背景知识储备来讲比较容易进入。经过大量阅读,读者对此领域的英文表达、语言运用已经熟悉到不经意间可以“顺手拈来”的程度,然后再将阅读逐渐拓宽到其他领域。比如说体育系的学生,不妨先从自己擅长的某个体育项目,自己喜欢的某个球迷入手进行大量阅读,转而辐射到其他项目,然后再考虑阅读与体育相关的一些书。再比如青春期的大学生或许对浪漫的言情小说情有独钟,可以考虑从阅读这一类小说切入,甚至可以细化到先从某个作家的某个时代的某一类作品入手,再拓宽到这个作家的其他风格的作品,及至其他同类作家的作品。

4.从阅读速度上讲,“乐读”提倡快速阅读

英语课外阅读的速度要快,原因有二:一、阅读速度快才能确保阅读的量。大量阅读使得高频词汇、短语及关键句型在不同文本不同场景中反复出现,不仅可以巩固课堂中所学的有限知识,还能有效地充实其内容。经过“量”的积累才会有“质”的飞跃,丰厚扎实的语言基本功的打造,阅读技能及语言水平的提高、语感的建立都有赖于大量阅读。二、阅读速度的加快,迫使人们的阅读注意力更多投入到语言的意义而不是语言形式上,这样就促进了人们的阅读理解能力,阅读理解能力的提高反过来又会加快阅读速度,速度快了,量自然就大了。读的越多,人们的各项技能就越能得到有效的锻炼,如此形成良性循环最后使得语言综合能力得以提升(参见图一)。

要加快阅读的速度,有三点需要注意:一、所选材料的难度务必在自己的语言能力范围之内,否则加快阅读速度无异于纸上谈兵。对于初中级英语学习者来说更应该考虑选择大量浅显易懂的材料来阅读。二、英语课外阅读要尽可能摆脱词典的束缚。很多英语学习者受“精读”影响颇深,遇到不懂的单词第一反应就是查词典,极大影响了阅读速度及阅读量。三、需要掌握一定的阅读策略。阅读策略可以有效提高阅读速度及阅读效率。

阅读材料、阅读速度、阅读量与阅读者的语言水平之间的关系似可用下列图示进行阐明。即阅读者的语言水平决定着看何种程度的阅读材料,而阅读材料的难易程度又决定他的阅读速度,阅读速度决定阅读量,阅读量决定他的语言水平。反过来,随着阅读者语言水平的提高,他的阅读材料的范围就会拓宽,阅读速度上去了,阅读量也加大了。也就是说阅读者整体语言水平的提高有赖于其他几方面因素:阅读材料是物质基础,阅读速度是必要条件,阅读量是保障。

图一

IV.小结

虽然英语教学改革取得一定成绩,然而不容否认的是不论采取何种方法,大多数英语课堂还是未能摆脱“讲解+操练”的模式(传授语言知识、讲解语言材料外加单词用法、句法结构、语法规则的操练)。毫无疑问课堂教给学生更多的是一些“显性知识”(explicit knowledge)。众所周知,英语作为一门语言可教的规则十分有限,只是冰山一角,而语言运用之复杂、微妙是无法言传的,只能凭借学习者自己在课外细心领会、用心感悟。对于缺乏语言学习自然环境的中国学习者来说,英语课外阅读恰恰是最直接、最便捷、也是最有效的。通过课外阅读,使“显性知识”最大程度上转化为“隐性知识”(tacit knowledge),也就是获得一种语感,就习得一门语言来说比背了多少单词、啃了多少艰深的文章要宝贵得多。笔者提出“乐读”之理念,希望英语课外阅读对于英语学习者来说不是压力和包袱而是一种快乐之源,正所谓“乐读书,读书乐,乐无穷尽也”!英语课外阅读若达到如此境界,何愁我们的英语教学没有突破?至于采取何种教学方法倒在其次,正如Richards(1985)所言:“关键不在于采用或设计何种方法,而是如何适应不同的需求产生最满意的学习效果。”

参考书目:

Day,R.R.&Bamford,J.(1998).Extensive Reading in the Second Language Classroom[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Harris,A.J.&Sipay,E.R.(1990).How to increase reading ability:A guide to developmental and remedial methods

(9th ed.)[M].White Plains,NY:Longman.

Janopoulos,M.(1986).The Relationship of Pleasure Reading and Second Language Writing Proficiency[J].TESOL Quarterly.20(4).

krashen,S.(1981).The Case for Narrow Reading[J].TESOL Newsletter.12(23).

Krashen,S.(1982).Principles and Practice in Second Language Acquisiton[M].Pergamon Press Inc.

Krashen,S.(1985).The Input Hypothesis:Issues and Implications[M].London:Longman.

Krashen,S.(1989).We Acquire Vocabulary and Spelling by Reading:Additional Evidence for the Input Hypothesis[J].The Modern Language Journal,73,IV.

Nuttall,C.(1982).Teaching Reading Skills in a Foreign Language[M].London:Heinemann Educational.

Omaggio,A.C.(1986).Teaching Language in Context:Proficiency-Oriented Instruction[M].Boston:Heinle&Heinle Publishers.

Richards,J.C.(1985).The Context of Language teaching[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Williams,R.1986.“Top Ten”Principles for Teaching Reading[J].ELT Journal(40).

教育部高等教育司(2007).大学英语课程教学要求[Z].上海:上海外语教育出版社。

李瑞芳,张英,程慕胜(2004).清华大学非英语专业学生课外阅读情况调查研究[J].外语界(2)。

王凌,何宁(2001).非英语专业学生英语课外阅读情况调查与研究[J].外语界(4)。

2010-12-08