“蚁族”“下流化”现象解读

朱芹

(南京大学社会学院 江苏南京 210093)

“蚁族”“下流化”现象解读

朱芹

(南京大学社会学院 江苏南京 210093)

本文描述了“蚁族”的典型生活样态,运用劳动力市场分割理论解读“蚁族”的“下流化”现象。认为“蚁族”的“下流化”现象是由“蚁族”自身以及劳动力市场分割等更深层次的社会结构方面的原因共同建构的。同时认为该现象的持续将会导致社会流动板结化、社会结构固定化等严重后果。

“蚁族”;劳动力市场分割;社会分层;“下流化”

在信息时代,网络成了人们体验新鲜趣味、发表自由言论的飞地,也成为人们洞察世界,尤其是青年世界的万花筒。近年来,各种新新族群层出不穷。而在2009年岁末,深受广大网民热议、同时被广大网络媒体相继报道的族群非“蚁族”莫属。随着廉思《蚁族》一书的发表,这一群体即“高校毕业生低收入聚居群体”开始浮出水面并进入我们的视野。该书的发表,可谓是一石激起千层浪,尤其是在青年群体中引起了强烈反响。

在笔者看来,“蚁族”之所以能够在社会中引起轰动,主要是因为他们的境遇引起了普通民众尤其是广大青年群体的共鸣,他们共同见证了转型期中国的一个现实:上行遇阻,即:向上流动受到阻碍。对于“蚁族”来说,他们所生活的是一个“上行遇阻”的社会:产业、人才和户籍政策、部门管理体制、社会结构分工机制、财富分配机制、行业规则和潜规则、生活与安居成本等都成为个人进步的阻碍,个人发展的代价太大,成长成本太高,路径变窄,到处有看不见的“天花板”,机会变得少而不均等。从毕业到工作等等方面,都面临大大小小的上行遇阻。这就是“蚁族”所面对的社会现实,而这一直接后果就是蚁族的“下流化”现象:只能在社会结构的底端流动,上行困难重重。这也正是本文将要详细探讨的主要内容。

一、何为“蚁族”?何为“下流化”?

“蚁族”即“高校毕业生低收入聚居群体”的简称,该群体具有:高智、弱小、聚居、弱联系性等特征。[1]根据廉思于2009年在北京的几个“蚁族”聚居村所做的调查,“蚁族”群体的年龄集中在22~29岁之间,以毕业5年内的大学毕业生为主,税前月平均收入主要集中在1000~2500元。他们主要从事保险推销、电子器材销售、广告营销、餐饮服务等临时性工作,绝大多数没有“三险”和劳动合同,有的甚至处于失业半失业状态。目前这一群体在我国的政治经济发达地区较为集中(诸如北京、上海),并且在不断扩大。

“蚁族”们基本上受过良好的教育、有着较高的素质,他们有文化有思想,他们大多数是网络上的活跃分子,是诸多论坛的言论发表者,是新一代的“草根”。并且绝大多数是来自于农村或者县城的“弱势阶层”。[2]同时刚刚由湖北省人才中心和武汉大学联合完成的“湖北省蚁族调研报告”也显示,武汉“江蚁”3万-6万,近半数“江蚁”收入在1500元以下,八成“江蚁”出身“穷二代”,[3]他们大部分是靠读书走出农村的孩子,背负着父辈的期望以及同村人的羡慕,正是这些特点决定了他们具有独特的经济特点和心理行为特征。

“下流化”并非我们通常意义上所理解的对人们品行的描述,而是与社会学领域中的社会流动、社会分层概念相关,其寓意是人们在整个社会分层体系中向下流动、在社会结构底端徘徊的意思。“蚁族”的“下流化”现象,即“蚁族”并没有通过接受高等教育而实现向上流动,仍然在社会结构的底端徘徊,向上流动的渠道变得少而不均等。

二、“蚁族”的“下流化”现象

如今的大学生们在考虑到目前的就业形势、工作之后个人发展以及工作地域差异等因素在不断地降低自己的就业期望值。关键之处在于他们把自己的就业期望值降低到了和“民工”一样的层次,做着一些与自己所受的多年教育不相匹配的工作,薪资只能解决温饱而无结余,继而导致频繁更换工作,处于“游动就业”的状态。同时由于薪资的限制,他们只能寄居在离工作地点很远的郊区以节省生活开支,长时间在社会底层流动,这就是“蚁族”的生活样态。然而,我们的社会能够为该群体提供的向上流动的渠道也变得少而不均等。这主要是因为“蚁族”们大多处于社会结构、社会阶层权力的末端,在诸多方面都会遇到“上行遇阻”的情况,使得依靠自致性向上流动的机会微乎其微。这就是“蚁族”的“下流化”现象。

三、“蚁族”“下流化”现象的原因探析

首先,从宏观方面来说,我国二元劳动力市场结构的存在以及两个劳动力市场之间存在严重分割为“蚁族”的向下流动提供了可能。二元劳动力市场理论最先由皮奥里[4](M.J. Piore)在1970年代提出,他将劳动力市场分为主要劳动力市场和次要劳动力市场,主要劳动力市场具有工资高、福利好、环境好等特征,次要劳动力市场则具有工资低、福利差、环境差等特征。同时,当两个劳动力市场之间存在严重分割时,劳动力一旦进入次要劳动力市场则很难再上升到主要劳动力市场。

鉴于主要劳动力市场与次要劳动力市场在薪资、福利、待遇等方面的差别以及二者之间严重的流动障碍。作为“理性人”[5]的大学生们自然都希望自己能够进入主要劳动力市场,因为,这意味着“体面的工作和高收入”。他们还坚信:自己所期望的“主要劳动力市场”与较难就业的“次要劳动力市场”之间存在严重的流动障碍,一旦进入则很难再上升到“主要劳动力市场”工作,所以整个大学毕业生群体都不愿意进入“次要劳动力市场”,产生这种心理也符合理性人假设:笔者认为那些接受过高等教育的大学生相比那些没有接受过高等教育的青年是付出了一定的人力资本投资的,其接受高等教育的过程也就是人力资本投资的过程,当他们进入就业市场搜寻工作时,他们期望着能收回自己前期的人力资本投资,因此想进入“主要劳动力市场”即进军“白领阶层”,[6]而不愿意进入“次要劳动力市场”和那些没有接受过高等教育的青年从事着同样的工作,因为如果他们迫于就业压力,而选择进入“次要劳动力市场”则意味着他们“知识贬值”和前期“人力资本积累”被剥削,这显然是一种“隐性的不公平”,所以大学生们都期望自己能够进入主要劳动力市场。

然而鉴于目前的就业形势以及主要劳动力市场严重“供大于求”(即求职者的数量严重超出主要劳动力市场能够提供的职位的数量)的状况,主要劳动力市场的每一个职位都可谓是稀缺资源。因此,并不是每个大学毕业生都能够在主要劳动力市场中获得这种稀缺资源的,这与整个中国的社会资源配置有关,那些在社会资源配置关系中处于劣势的人则无法获得主要劳动力市场的职位而必须进入次要劳动力市场就业。“蚁族”就是这部分人。这使我们有必要转入对中国社会资源配置关系的探讨。

其次,从微观方面来说,“蚁族”自身的社会资源的缺乏导致其在上述的主要劳动力市场中处于劣势,二者的交互作用成为使其向下流动的一个主要原因。这也是承接上文对中国社会资源配置关系所做的探讨。

“蚁族”的“下流化”现象,与该群体在主要劳动力市场中处于劣势、不得不进入次要劳动力市场有关。而该群体在主要劳动力市场中处于劣势,究其背后原因则与整个社会资源配置关系有关。有的学者认为,转型期的中国存在三种社会资源配置关系:权力授予关系、市场交换关系和社会关系网络(张宛丽[7],1996)。就业岗位也是一种社会资源,而主要劳动力市场的就业岗位则是一种稀缺资源。因此与上述划分相对应,大学生在劳动力市场中的求职过程也分为三种类型:1.行政型进入,即通过权力授予关系进入就业体系,如上级领导的直接任命。2.市场型进入,即通过市场交换关系进入就业体系,如人才市场求职。3.社会网络型进入,即通过自己的关系圈进入就业体系,如找关系。而“蚁族”们大多来自农村,既无权也无丰富的社会关系圈。因此只能依照“市场型进入”的市场交换关系来获取自己的就业岗位,而其他两种基本的社会地位资源即:行政型进入和社会网络型进入均已被堵死。而大部分无权又无关系圈的人通过市场交换关系进入了次要劳动力市场从而沦为“蚁族”,与之相反,那些有权又有丰富社会关系圈的人则能够比较容易的进入主要劳动力市场。对于“蚁族”来说,那些既有权又有丰富社会关系圈的求职者从某种程度上来说掠夺了他们在主要劳动力市场中平等就业的机会。这体现了一种社会不公正和不平等。该种现象从而也导致了“蚁族”只能在社会结构的底端流动,这是一种水平方向的流动,而向上流动的机会微乎其微。

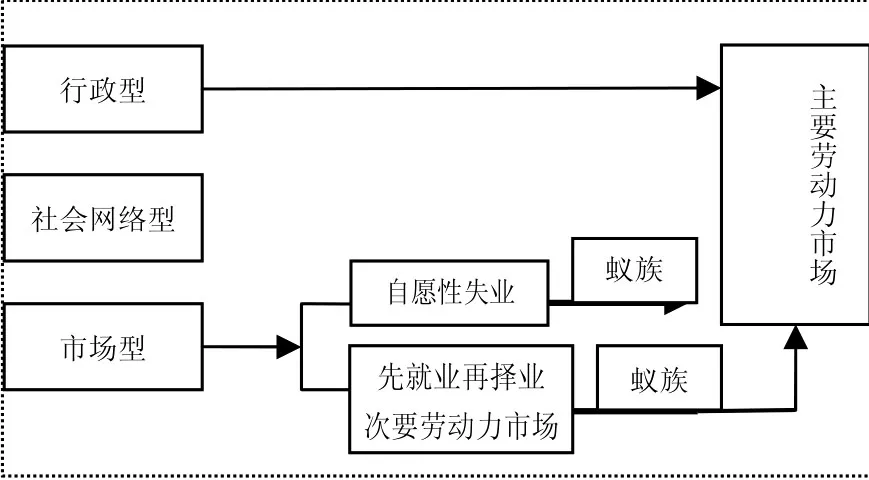

在这里将对以上所说的内容作一个总结,并提出一个就业分层模型,而“蚁族”的就业过程也囊括其中(如图2)。

图2 就业分层模型

通过上图,我们可以看出在三种进入就业市场的方式中,行政型和社会网络型都能够直接进入主要劳动力市场,而那些既没有直接行政权力的帮助又没有丰富人际圈的“蚁族”们则只能进入劳动力市场进行着激烈的竞争,当然这其中也有凭借着自己扎实的专业基础和突出的自身能力脱颖而出而进入主要劳动力市场的,而剩下的人中,基于理性考虑一部分选择自愿性失业以继续搜寻符合自己期望的工作而最终进入“主要劳动力市场”,另外一部分人迫于家庭经济状况则选择在“次要劳动力市场”中先就业再择业,以期随着自己工作经验的积累来弥补“知识贬值”并最终使自己进入“次要劳动力市场”。

四、“蚁族”“下流化”现象的负面效应

导致社会流动板结化,社会结构固定化。“蚁族”的“下流化”现象是一个社会的分层机制没有发挥其正常作用而产生的一种社会病态现象。对于“蚁族”来说,他们所生活的是一个“上行遇阻”的社会,而在缺乏社会保障与公平补偿的社会机制下,上行遇阻所带来的结果就是贫富差距进一步拉大,阶层分化乃至板结。垂直流动微乎其微,取而代之的是水平层面的移动。阶层的再生产导致子代的现状只是父代生活状况的再现,“贫二代”所能获得的上升机会较少,上升流动的空间和渠道较窄,这已是可见的事实,“蚁族”即为例。因此产生“官二代”、“富二代”和“农二代”和“穷二代”。“知识难改变命运”正是社会结构失衡和社会竞争不公平的隐喻[8]。

影响高等教育对社会分层作用的发挥、阻塞社会流动。对于广大学子而言,高等教育是一个能够上行跃升、改变自身社会地位、增加自己人力资本的最为有效的办法。他们想通过在高等教育阶段所积累的知识和能力,来实现自己“向上流动”的愿望,改变自己“一穷二白”的境遇。然而,由于我国的经济结构调整、制度变迁以及“人口红利”等问题,高等教育的社会分层作用被大大弱化,在一定程度上阻碍了纵向的社会流动。广大受过高等教育的知识分子并没有成为社会的中坚力量——中产阶级,这将导致整个社会结构更畸形化,我们的社会离橄榄形社会结构更远。在上行遇阻的社会,这个还没真正到来的中间阶层正面临着集体下沉。

危及社会的安定和谐。“蚁族”们在拼搏向上的过程中制肘太多,先天性资源的掠夺、各种特权阶层剥夺了他们公平竞争的机会。这体现了一种社会不公正和不平等。而这些往往更能够激发“蚁族”对社会的消极抵抗情绪,不管是表现在网络上的言行还是实际生活中的作为,这无疑都将成为造成社会不稳定的因子。知识青年是一个社会的主力军,是一个国家的未来,这部分人发挥不出自己应有的价值,对国家来说,是一种知识浪费,而对大学生自己来说会影响自己的一生:他们由此会感到自卑、怨天尤人、愤怒、偏激等等。在某种情况下他们会反体制、反权威甚至反社会,这无疑将威胁整个社会的安定。

五、结语

“蚁族”现象不是一蹴而就的,它有着复杂的背景和社会结构成因。我们要做的有很多。首先,对于“蚁族”自身来说,在面对未来的生活时,首先要培养健康的精神状态,即具备良好的心态、百折不挠精神以及积极向上的态度。一味地抱怨环境是没有任何用处的。既然自己的人生起点无法选择,那么就需要通过自己的努力来争取向上流动的机会。良好的精神状态以及积极向上的心态会使“蚁族”们最终走向成功。其次,我们应尽力营造公平的社会环境。在这种环境中,没有权力和资本优势,没有人为的操作,任何有条件的人都可以通过自己的努力来获取成功和向上流动的机会。随着改革的推进,我国各种社会制度已日渐完善,但仍存在着一些漏洞和问题,需要政府进一步推进体制改革,以营造更加透明和公平的社会环境。

[1]冯丹,雷雳,廉思.“蚁族”青年网络行为的特点及成因[J].中国青年研究,2010(2).

[2]廉思.蚁族[M].广西师范大学出版社,2009,P58.

[3]万建辉.湖北官方出台“蚁族”报告——近半“蚁族”来自农村[EB/OL]http://news.163.com,2010-05-26.

[4]吴克明.二元劳动力市场理论与大学生自愿性失业[J].江苏高教,2004(2).

[5]杨善华,谢立中.西方社会学理论[M].北京大学出版社,2006,P1-25.

[6]吴克明.职业搜寻理论与大学生自愿性失业[J].教育科学.2004(8).

[7]张宛丽.非制度因素与地位获得[J].社会学研究,1996(1).

[8]叶伟民.从读书改变命运到求学负债累累[N].南方周末,2010-01-28(第1354期).

[9]秘舒.关注转型过程中的“新失业群体”[J].探索与争鸣,2008(3).

[10]杨雄.应进一步完善高校毕业生就业公共政策[J].探索与争鸣,2008(3).

[11]方巍.青年失业:不协调发展及其预警[J].青年研究,2005(4).

[12]林玉胜,刘娟.中国青年失业问题研究评述[J].择业与就业,2006(1).

[13]秦建国.我国青年就业问题研究综述[J].青年探索,2006(6).

[14]孙立平.关注新失业群体[J].热点关注,2004(1).

[15]董运生.地位不一致与阶层结构变迁[D].吉林大学博士学位论文,2006.

[16]王菁哲.论社会转型期的青年就业问题[J].青年探索,2002(1).

[17]岳杰勇.中国青年“知识失业”问题研究[J].中国青年研究,2006(2).

朱芹(1987-),女,江苏宿迁人,南京大学社会学院2009级硕士。

2010-11-23