从拉票现象看当前农村的贿选

——基于全国246个村3447个农户的调查分析

吕小莉

(华中师范大学 政治学研究院,湖北 武汉 430079)

随着农村基层民主选举的深入,贿选问题日趋严重。这种无序的竞争必然导致农村基层民主选举不公平、不公正,严重腐蚀着农村的治理与发展。根据《中华人民共和国村民委员会组织法》的解释,贿选是指“以获取选票为目的,用财务或其他利益贿赂选民、选举人或选举工作人员,使其违反自己的意愿参加选举,或者在选举中进行舞弊,并对正常的选举工作产生影响的活动”。在农村换届选举中,拉票行为层出不穷、五花八门,请客吃饭、送钱送礼等拉票形式广泛存在。除了一些特别明显、贿选金额巨大的特殊案例外,很难从广大农村广泛存在的拉票行为中判定哪些属于贿选,哪些不属于贿选。不管从其目的、手段还是结果,都很难完全甄别贿选行为本身。因而,农村的贿选存在着难识别、难治理的困境。拉票是竞争性选举的必然结果,有竞选就有拉票,尤其是熟人社会的农村,拉票与人情往来相生相伴[1]。因此,正视并甄别农村选举中的拉票行为是治理贿选的前提和基础。目前由于规制不力,特定拉票行为正当与否,算不算贿选,尚不清晰[2]。通过广泛调研得知,普通村民对贿选的表征及其后果缺乏一个明晰的认知,换句话说,拉票与贿选鱼目混杂。以上原因导致我们对当前中国农村普遍存在的贿选的覆盖面、程度及其后果缺乏全面而深入的了解。

为此,华中师范大学中国农村问题研究中心借助“百村观察”平台,于2010年7月到9月,对全国31个省246个村3447个农户进行了关于“农村选举中的拉票及贿选”的专项调查。本次调查采用问卷调查和深度访谈相结合的形式,每个村庄随机抽样15户,共发放问卷3690份,实际收回有效问卷3447份,有效收回率为93.41%。问卷调查的主要内容有:最近一届村委会选举中是否存在拉票行为;拉票的形式与手段;拉票对村民投票意向的影响;村民对选举的评价。拉票行为是村委会选举过程中一个特有的、明显的、辨识程度较高的行为,因此我们以拉票为切入口,通过拉票与否、拉票形式、拉票的影响与效果等变量来一窥中国农村贿选的现状。

一、拉票及贿选的程度

(一)拉票行为普遍

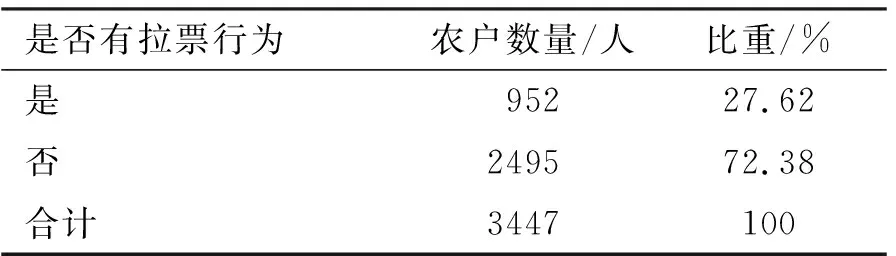

问及“在正式投票以前,候选人是否有拉票的行为”,从获取的3447个农户有效样本中(见表1),有952人选择有拉票行为,占比27.62%;有2495名受访者表示不存在拉票行为,占比72.38%。换句话说,全国近三成的农户认为村委会选举中存在拉票行为,这部分的拉票行为是农户主观认知和主动识别到的。“候选人是否存在拉票行为”既是一个客观事实,同时也是村民的一个主动认知与主观识别的感受。一方面,由于农村是熟人社会、人情社会,熟人间的非正式拉票行为也经常被村民视为正常的人情往来,因此可能还存在一部分农户未识别到的拉票行为。另一方面,调查发现,基层政府在指导村级选举工作时大都明令禁止拉票行为,换句话说,官方姿态视拉票为不合法的行为,经常把拉票与贿选等不合法选举联系起来,因此大部分农民被问及拉票行为时有保守回避的心态,所以村级选举中实际的拉票比例可能比我们调查的要更高。

表1 村级选举中的拉票情况

(二)拉票中的贿选比例高

现如今农村选举中的拉票方式多种多样,不是所有的拉票行为都是贿选。民政部对贿选的定义为,候选人及其亲友直接或指使他人用金钱、财物或其他利益收买本村选民、选举工作人员或其他候选人的行为即为贿选。这里着重强调了拉票的手段,即用金钱、财务或其他利益,即物质利诱。我们把利用金钱、财务或其他利益的拉票方式归类为物质利益拉票,其具体方式主要有三种:请吃饭喝酒、送礼品、送现金。在此,为方便估算贿选的程度和比重,我们仅把采用了这三种方式进行拉票的行为界定为贿选。

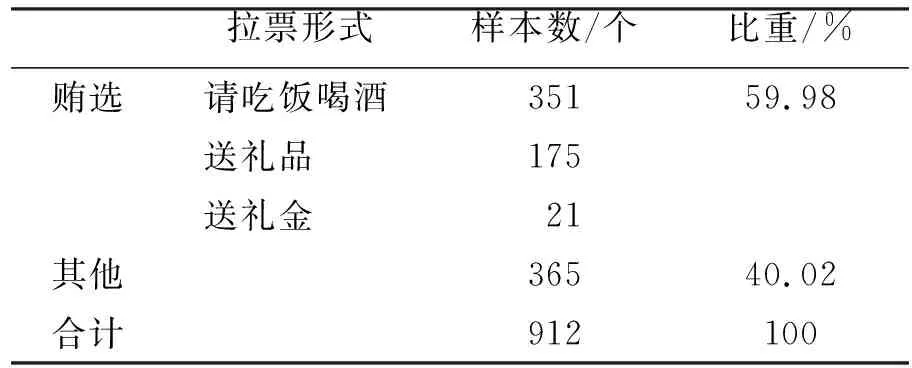

表2 拉票行为情况统计

注:缺省值经过处理。

关于拉票形式,在选择了有拉票行为的912个具有完全信息的有效样本中,存在“请吃饭喝酒”的有351个,“送礼品”的有175个,“送现金”的有21个,三者合计547个,占有效样本的59.98%(见表2)。换句话说,候选人的拉票行为中有近六成的属于贿选行为。另外,有四成左右的拉票行为不是贿选,主要有人情关系拉票、承诺拉票、游说劝服拉票等等,当然这部分拉票存在正当、合理合法的空间,但部分也可能不合理甚至为违法拉票。

(三)贿选方式与贿选成功率的关系

我们一般是从贿选的目的及手段而不是结果来界定一次拉票行为是不是贿选。换句说话,只要候选人采用物质利诱的方式贿赂选民,并使其违背自己投票意愿的行为都是贿选。因此,我们可以初步算出全国农村的贿选率。在受访的3447个农户样本中,有547个农户认为存在贿选行为,贿选所占比例为16.34%。

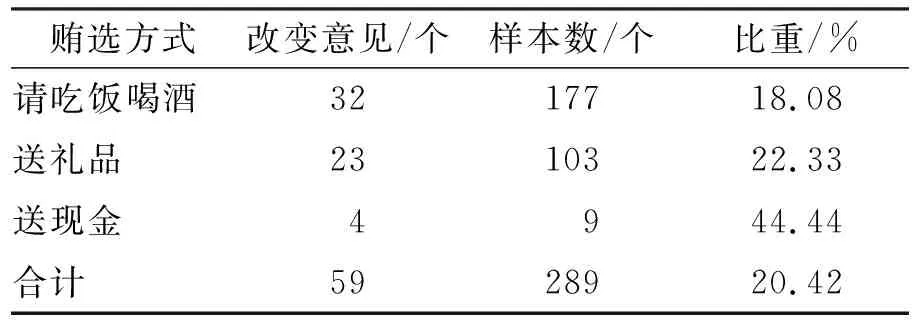

由于现在农村选举普遍实行秘密投票制度,因此农民可以在接受贿选后,依旧不投贿选候选人的票,这就在一定程度上导致了贿选结果的不确定性,贿选行为的发生不能保证贿选一定能够成功。因此,我们把受贿选影响并选择“改变意见”的情况称之为“贿选成功”,那么贿选成功率即这部分受贿选影响并改变主意的农户占贿选有效样本的比重。在289个受贿选影响的〗农户中(见表3),有59个农户选择了“改变主意”,占有效样本的20.42%。换句话说,贿选成功率为20.42%(平均水平),有超过两成的农户在接受候选人的贿赂后会投其一票。其中,受“请吃饭喝酒”、“送礼品”、“送现金”影响而改变主意的农户比例分别为:18.08%、22.33%、44.44%,“送现金”的贿选成功率远远高出平均水平。换言之,“送现金”的贿选方式更易改变选民投票意向,“送礼品”、“请吃饭喝酒”次之。另外必须指出,农民在受访过程中不排除了有保守回避的情况,因此,实际情况中的贿选率及贿选成功率要远远大于统计数据本身。

表3 贿选方式与贿选成功率的关系

二、拉票及贿选的形式

(一)三大主要拉票手段:物质利益拉票、感情拉票与承诺拉票

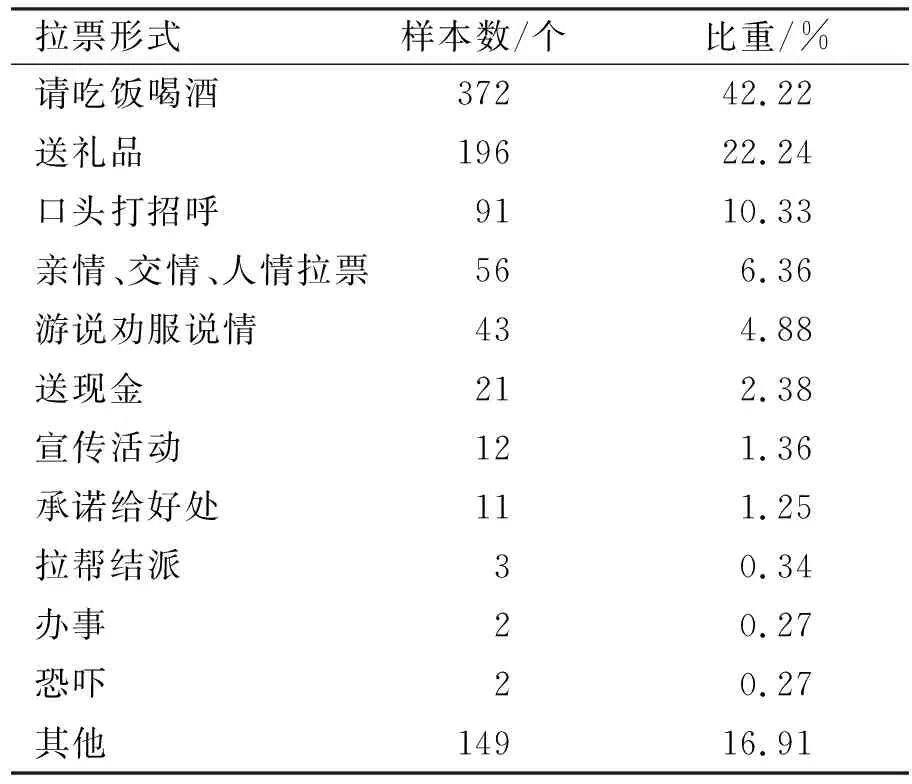

调查数据表明,村委会选举中候选人拉票的形式多种多样、五花八门,据初步统计近30多种,如有请吃饭喝酒、送礼品、送现金、口头打招呼、动员亲属好友、人情交情拉票、找人托关系、承诺给好处、聊天谈话、游说、劝服、说情、拉帮结派、宣传、恐吓等等。在881个有效样本中,372个农户选择了“请吃饭喝酒”,占比42.22%;196个农户选择“送礼品”,占比22.24%;“送现金”的样本数为21个,占比2.38%;“口头打招呼”的样本数为91个,占比10.33%;通过亲情、交情、人情关系拉票的样本数为56个,占比6.36%;通过聊天谈话来游说劝服的样本数为43个,占比4.88%;通过宣

传活动来拉票的样本数为12个,占比1.36%;承诺样本数为11个,占比1.25%(见表4)。这些拉票手段中,既有合理合法的,也有非法的。如利用家族人情圈子拉票就属于人之常情,而利用恐吓暴力手段强行拉票就属于典型的非法行为。

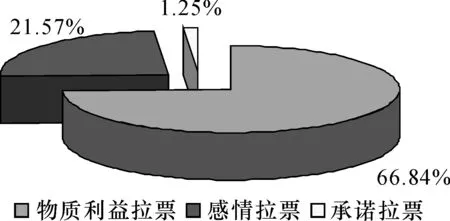

“请吃饭喝酒”、“送礼品”和“送现金”均是利用物质利益来影响选民的投票倾向,属于物质利益拉票手段。口头打招呼、亲情交情人情拉票、游说劝服说情可以归类为感情拉票或人情关系拉票,即利用各种情感关系进行的言语拉票和非物质利益拉票。承诺当选后给好处则属于承诺拉票。其他手段如恐吓、办事拉票等的比重较小。由此可以看出,当前农村选举拉票存在三大主要的手段:物质利益拉票、感情拉票和承诺拉票,其所占比重分别为:66.84%、21.57%、1.25%(见图1)*此为合计比例。即物质利益拉票的比重是“请客吃饭”、“送礼品”和“送现金”三项比重加总;感情拉票的比重则是口头打招呼、亲情交情人情关系拉票和游说劝服说情三项的比重的加总。。

表4 拉票形式的情况统计

注:该问题为多项选择,因此多项选择加总样本数超过881,比重也超过100。

(二)拉票的方式随意、不规范

感情拉票是竞争性选举的必然结果。传统乡土社会是一个家族社会、熟人人情社会,候选人利用其亲族亲戚网络、日常交情圈子、人情面子等来为自己拉票也是正常行为。候选人的感情拉票除了直接利用自己的亲情、交情和人情关系,还间接托人把这种网络关系延展扩大。感情拉票的方式随意,往往用言语拉票,如口头

图1 拉票的三大主要手段

打声招呼、叮嘱一声、打电话交代、串门家访联络感情、游说劝服、拉拢说好话等等。物质利益拉票则是市场经济不断渗透的结果,在选举程序不规范、选举过程监督不力、村民民主权利意识薄弱的情况下,选票与物质利益的等价交换也就成了乡村选举的必然逻辑。承诺拉票是现代民主下乡后的一种不成熟的现象,也可以理解为作为选民的农民的权利意识崛起的结果。承诺拉票主要有三种形式,一是积极承诺,承诺上任后为村民办实事;二是消极承诺,承诺上任后给利益好处;三是胡乱承诺,即一些不可能、不实在、不合法的许诺,如上任后瓜分集体财产、可以随便生孩子等。这些都反映出村民整体素质不高情况下的权利主张的弊端。

总而言之,农村的拉票更多是一种非正式性的无法拿到台面上的行为。现如今利用组织性较强的宣传活动来拉票的情况还比较少,数据表明利用宣传活动拉票的比例仅为1.25%。但可以预测,这种有组织有规模的正式拉票手段将逐步成为日益社会化和现代化的乡村选举的必然现象。

(三)贿选具有高度的隐蔽性

尽管网络上频频报道村官自爆贿选事件,但实地调研得知大部分村庄的贿选行为都是暗中进行的。隐蔽性主要有两个表现:一是贿选手段隐晦,贿选者一般会依托人情关系网络进行贿选,或者利用各种手段和机会拉关系、傍人情。如候选提着大包小包的礼品亲自登门拜访唠家常、嘘寒问暖;二是贿选者一般不直接露面操作贿选,而是依托中间人间接操办。贿选的隐蔽性有两个直接的后果。一方面,村民难辨识。当贿选与人情关系网络结合在一起,候选人与选民之间的交易行为往往被视为正常的礼尚往来、你来我往。另一方面,上级难取证。贿选形式多种多样,选票交易往往披着人情往来的外衣。除了个别天价贿选外,村民一般难识别并不会主动举报。此外,虽然广大村民对此深恶痛绝,反应强烈,但是敢于直言的仅占少数,多数走访对象只谈现象和危害,对具体人具体事讳莫如深,不愿涉及,言辞含糊。部分村民碍于乡里乡亲的情面,害怕得罪人,还有部分村民害怕贿选者实施报复行为,多数抱着“多一事不如少一事”的谨慎保守心态,真正敢于举报作证的微乎其微,最终导致不少贿选无法追究。

三、拉票及贿选的影响

(一)村民受拉票行为影响普遍

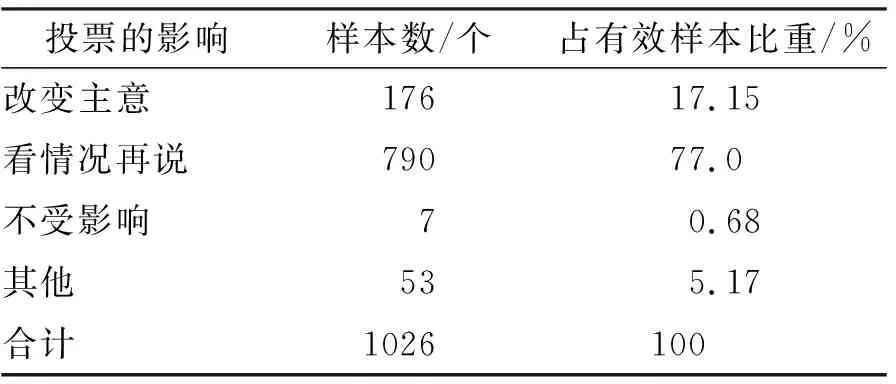

问及“如果有候选人向你拉票,你在投票时是否会受影响?”时,在获取的1026个有效样本中(见表5),仅有7人选择“不受影响”,占比0.68%;176人选择了“改变主意,投其一票”,占比17.15%;790人选择“看情况再说”,占比76.99%;53人选择“其他”,占比5.17%。通过

表5 村级选举中拉票的影响

访谈得知,选择“不受影响”的村民认为不管拉票与否,都会坚持自己的原则,选择自己人、熟人或值得信任的人。选择“看情况再说”的村民会依据以下情况来决定自己的投票意向,即是否是亲人、熟人;是否能为村民办实事;是否有工作能力。

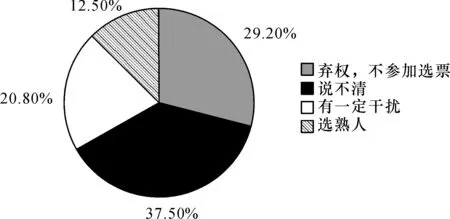

选择“其他”的村民主要包括三种情况(见图2):一种是选择“用脚投票”,即弃权,不参加投票,谁也不选;第二种认为拉票或多或少会干扰自己的投票意向,即有一定干扰;第三种认为说不清。选择“改变主意”、“看情况再说”和“其他”的农户合计比例为99.32%,换句话说,候选人的拉票行为对村民有着极大的干扰和影响,其影响又是复杂而多元化的。

图2 拉票的其他影响

(二)拉票及贿选严重影响选举质量

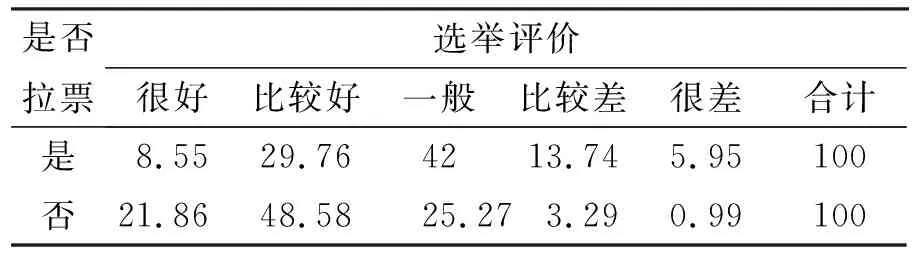

通过对“是否存在拉票”与选举评价关系的分析,可以看出候选的拉票贿选行为影响着村民对选举的评价。在选择“存在拉票”的具有完全信息的924名农户中,认为最近一次村委会选举“很好”、“比较好”、“一般”、“比较差”、“很差”的比例分别为:8.55%、29.76%、42.0%、13.74%、

表6 是否拉票与选举评价 单位:%

5.95%。在选择了“不存在拉票”的2402个有效样本中,认为选举“很好”、“比较好”、“一般”、“比较差”、“很差”的比例分别为:21.86%、48.58%、25.27%、3.29%、0.99%(见表6)。我们姑且把选择“很好”和“比较好”的称之为选举“好评率”,那么认为存在拉票的村民对选举的好评率为38.31%,认为不存在拉票的村民对选举的好评率为70.44%。也就是说,拉票行为直接影响着村民对农村基层民主选举的公正性认可。

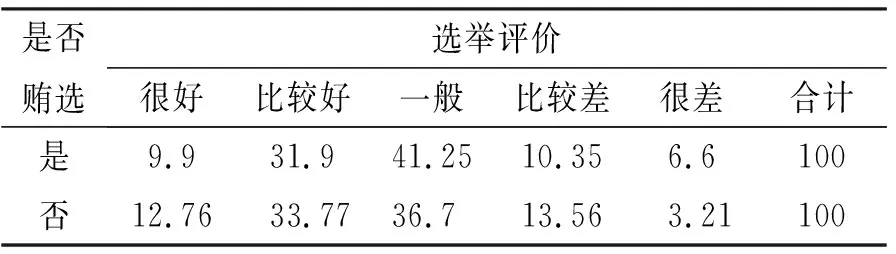

同时,在514个选择“存在贿选”的完全样本信息中,认为选举“很好”、“比较好”、“一般”、“比较差”、“很差”的比例分别为9.9%、31.9%、41.25%、10.35%、6.6%(见表7)。在238个选择“不存在贿选”的完全样本信息中,认为选举“很好”、“比较好”、“一般”、“比较差”、“很差”的比例分别为12.76%、33.77%、36.7%、13.56%、3.21%。换言之,认为存在贿选的村民对选举的好评率为41.8%,认为不存在贿选的村民对选举的好评率为46.53%。从数据分析中还是可以看出,贿选影响着选举的质量及村民对选举的认同。总而言之,候选人的拉票及贿选行为有损选举的公平与公正,影响村民对选举的评价,更严重地影响农村基层民主选举的质量。

表7是否贿选与选举评价

单位:%

四、 当前农村贿选的主要类型及其根源

通过问卷调查与上文的统计分析,我们可以看出当前农村选举中的拉票和贿选的现状主要体现在三方面。首先是程度深,主要体现在拉票贿选行为普遍,其中近六成的拉票属于贿选,全国贿选程度较高。其次是形式多,主要是指拉票形式多样化,当前主要以三大拉票形式为主:物质利益拉票、感情拉票和承诺拉票;贿选手段则以请客吃饭、送礼送现金为主。第三是影响大,拉票贿选影响村民对农村选举的评价。拉票是竞争性选举的必然结果,因此我们应该正视农村选举中的拉票行为。然而,当现代民主规则与传统乡村熟人社会结合后必然产生出特有的拉票形式,农村选举中候选人的拉票行为必然刻着乡土的文化关系网络印迹,如亲情拉票、交情拉票和人情拉票。换句话说,农村选举中的拉票具有严重的人情化倾向。这些凡是跟“情”字沾边的拉票让一部分贿选披上了合情合理的外衣。同时,农村复杂的文化网络和特有的拉票形式也让贿选披上了隐蔽的外衣,甚至连部分候选人也会理直气壮地认为自己的行为合情合理,这在一定程度上加大了我们甄别贿选的难度。

综合上述讨论,我们可以把当前农村的贿选分为两类:显性贿选和隐性贿选。所谓显性贿选是指那些有着明显市场交易的现代性特征的贿选,如媒体报道出来的“天价选举”以及明目张胆的买票行为等。而隐性贿选就是那些披着合情合理的隐蔽外衣的贿选,它具有人情关系的传统特征。这部分隐性的贿选往往难识别,常常被我们所忽视。当前对贿选治理的法律法规也更多是针对显性贿选而言。就我们的抽样调查来看,显性贿选并不是当前农村选举的普遍现象,与之相比,隐性贿选形式所占比重更大。随着市场经济的深入和村级民主选举的推进,农村的部分隐性贿选有向显性贿选转化的趋势。对隐性贿选及其存续原因的认识和把握,有助于我们更深层次地分析和治理贿选。查阅相关贿选文献,大部分学者主要是从显性贿选的视角来分析贿选产生的原因及其对策。认为贿选产生的原因主要集中在村级管理制度和村级选举机制上的漏洞、村民较低的文化素质和民主意识、农村传统文化因素等方面[3-5]。然而大部分学者并未深入分析贿选存续的社会文化土壤是怎么形成,又如何运作的。显性贿选具有市场交易的现代性特征,容易辨识,而不那么容易识别的隐性贿选则具有人情交易的传统性特征。就此,我们有必要探讨一下隐性贿选存续的传统社会文化土壤。

直到今天,我国乡村社会仍旧是一种比较典型的“村落社会”,中国乡土社区的单位是村落,从三家村到几千户的大村,几乎所有的村落都是农民世代聚族而居形成的[6]。传统农村是围绕着血缘、地缘等传统因素组织起来的较为封闭狭小的社会,农民的生产生活单位是家户、家族、乡亲、邻里,传统社区的互助纽带让生活在这个空间里的村民格外重视与亲属、熟人、朋友、邻居的人情关系。农村社会是沾亲带故的熟人社会、人情社会。抬头不见低头见,漠视人情关系意味着很难在村里长期立足,因此,农村社会是一个差序格局,传统农村的行事原则是亲疏原则,农民的行为方式是以与自己的亲近程度决定的[7-8]。换句话说,具有强大内聚力和排他性的熟人社会的农村奉行的是“对人不对事”的“差别主义”原则。这种亲近程度一方面取决于血缘关系,另一方面则取决于利益相关性。当然,这里贿选的对象不包括具有血缘关系的成员,家族内部的拉票成本基本为零。调查发现,除了极个别明目张胆的买票交易外,其他的贿选极具隐蔽性,贿选者往往会依据拉票难易程度来决定是否进行贿选,而大部分村民也会依据与候选人的紧密及利益相关度来决定是否接受贿选。候选人贿选时往往请吃请喝或承诺给予某种利益,这在一定程度上增进了贿选者与选民之间的利益相关度,换句话说,你来我往,生人变熟人,人情关系初步建立,村民最怕人情债,因为碍于情面会投贿选者一票。另一种情况是候选人提着礼品登门拜访做思想工作,不少村民反映乡里乡亲、抬头不见低头见,与候选人多多少少沾亲带故,礼品收不好,不收也不好,不收就是不给面子,碍于情面不好推辞,利益紧密程度加深,只有通过投票来还人情债,即谁熟就选谁。

换句话说,当贿选与人情关系网络结合在一起时,不仅使贿选性质更加隐蔽,而且这种贿选比单纯的赤裸裸的选票交易更易操作和成功。乡土特有的情大于法的人情关系网络是贿选存续的社会文化土壤。民主、选举等现代制度已在广大农村落地生根,而传统的社会文化心理却是阻碍该制度有效运转的最大障碍。

参考文献:

[1] 詹成付.正确看待村委会选举中的“拉票”现象[J].乡镇论坛,2002,(7):8-9.

[2] 张卓明.村委会选举中的拉票行为及其规制[J].华东理工大学学报(社会科学版),2010,(4):73-80.

[3] 吴思红.村委会选举中贿选的社会基础与治理机制———以浙江M富村换届选举为例[J].经济社会体制比较(双月刊),2009,(3):99-104.

[4] 吴思红.村民委员会选举中贿选的内在逻辑[J].东南学术,2010,(2):21-29.

[5] 张亚勇.“村官贿选”现象及破解思路[J].领导科学,2010,(16):46-48.

[6] 徐 勇,吴 毅.乡土中国的民主选举——农村村民委员会选举研究文集[M].武汉:华中师范大学出版社,2001:446.

[7] 徐 勇.乡村治理与中国政治[M].北京:中国社会科学出版社,2003:202-206.

[8] 徐 勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997:186.