农村防雷工程技术对策

姜 荣,李 迪,李舟鑫,周道刚

(1.贵州省贞丰县气象局,贵州 贞丰 562200;2.成都信息工程学院电子工程学院雷电081班;四川 成都 610000 3.贵州省黔西南自治州防雷减灾中心,贵州 兴义 562400;4.贵州省防雷减灾中心,贵州 贵阳 550002)

农村防雷工程技术对策

姜 荣1,李 迪2,李舟鑫3,周道刚4

(1.贵州省贞丰县气象局,贵州 贞丰 562200;2.成都信息工程学院电子工程学院雷电081班;四川 成都 610000 3.贵州省黔西南自治州防雷减灾中心,贵州 兴义 562400;4.贵州省防雷减灾中心,贵州 贵阳 550002)

根据中国气象局安排,2010年贵州省防雷减灾中心组织完成了5个农村防雷示范工程项目,并通过省局组织的工程验收。为了今后贵州省农村防雷减灾工程建设达到预期的雷电防护效果,该文从一起典型案例分析入手,通过示范工程基本情况介绍,指出贵州省农村防雷的技术难点,根据农村防雷实践经验,提出农村防雷工程实施应注意的问题及技术对策。

雷击事故;农村防雷;减灾示范;技术对策

1 前言

雷电是大气中的一种放电现象。雷电灾害是“国际减灾十年”公布的最严重的十种自然灾害之一,我国每年因雷电灾害造成人员伤亡为3 000~5 000人,财产经济损失达70~100亿元。贵州省也是一个雷电灾害比较严重的省份,据省防雷减灾办公室不完全统计,2000年以来,全省发生雷击灾害事故1 016起,人员伤亡617人,直接经济损失数亿元。其中,雷击死亡人员90% 以上在农村,城市以设备损失为主。

为了强化气象为农服务,更好地发挥气象部门防灾减灾社会管理职能,支持西部贫困山区农村防雷减灾工作,中国气象局2010年在河北、浙江、重庆、江西、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西等10省进行了农村防雷减灾示范工程建设[6],随后还将陆续增加示范工程项目。为了使今后我省农村防雷减灾工程建设达到预期的雷电防护效果,本文从一起典型案例分析入手,通过示范工程基本情况介绍,指出我省农村防雷的技术难点,根据农村防雷实践经验,提出农村防雷工程技术措施,为山区防雷技术人员提供参考。

2 典型案例

2.1 事故概况

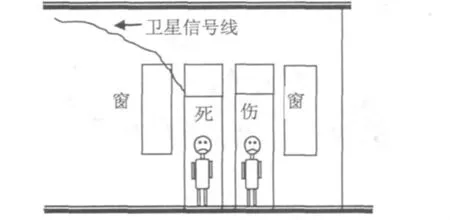

2007-07-05 T 17:30左右,贵州省某县发生一起农户人家遭受一死一伤的雷击伤亡事故,据伤者事后叙述:两人种地过程中遇到雷雨天气,即回家做饭,事故发生时,死者站立在堂屋门口,伤者站靠在厨房门口(图1);一道闪电后两人随即倒地,约半小时后伤者苏醒,感觉全身遭受电击一般不能动弹,稍事手可以活动后,找出手机告知家人“遭受雷击”,家人及村支书当即带人到现场,并报请县气象局、县公安局现场勘查,经县公安局法医现场堪验,死者前胸、后背各有一个圆形黑印,胸部黑印比后背大,直径约30cm,黑印外沿呈树枝状,为典型雷击死亡特征,当即判定死者死亡原因为雷击。

图1 事故发生时人员相对位置示意

2.2 现场基本情况

在接到事故情况通报后,省防雷减灾中心即派出技术人员到现场调查了解情况:该户人家居住在山坡上,距离山顶约10 m,整个房屋长约10m,宽7m,高3 m(平面图如图2所示),屋顶中间有一枝高5 m的避雷针,避雷针引下线(φ12圆钢)由屋后沿墙接入地(实测接地电阻8Ω),避雷针针旁边3 m放置有1.5 m口径的电视卫星接收天线,卫星信号线绑扎在天线后,由死者位置门框上进入室内;该户人家四周树木较多,电源由厨房旁边木质树干架空送到房屋屋檐下(图3)。通过技术人员现场检查发现,卫星天线高频头、卫星接收机、电视机已经损坏,避雷针针尖有电击痕迹。

2.3 原因简析

从事故现场勘查及伤者讲述情况分析:此次事故应是一起典型直击雷击事故,雷电直接击在屋面避雷针上,由于卫星信号线绑扎在避雷针脚(距针脚0.5 m),雷电流在入地过程中产生的高电位通过卫星信号线进入室内,将卫星接收机、电视机一并击坏;死者(身高约1.7 m)站立在信号线下,头部距离信号线约20 cm,伤者头部距离信号线约1 m,该高电位对两人产生旁侧闪击,造成一死一伤。

查询当日雷达回波及闪电定位资料,发生事故前后10 min时段,当地10 km范围内出现过一次最高强度在50dBz的雷雨天气过程,闪电定位资料显示,在事故地点5 km范围内出现130次闪电记录,最大雷电流强度58kA。

从地形方面看,该户人家坐落在靠近山顶位置,处于雷雨路径的迎风面,地面为贵州典型黄粘土,土壤电阻率低,属于易遭受雷击部位,也是造成本次雷击事故的因素之一,加之屋面避雷针安装不规范,出现雷击伤亡事故在情理之中。

3 贵州山区农村特点概述

3.1 地形地貌特点

贵州全省东西长约595km,南北相距约509km,总面积为17.6万km2,占全国国土面积的1.8%。地形上,全省地势西高东低,自中部向北、东、南三面倾斜,平均海拔1 100m左右;境内山脉众多,重峦叠峰,绵延起伏,山高谷深,山顶到山脚落差最高达400 m;地势地貌方面,贵州属于典型喀斯特地貌,土层薄、石头多,风化石、风化土、土夹石(石多于土)情况比较普遍;农村居住点土质较好的地方,四周地形基本是呈马蹄形且位于山谷的半山腰,北面是进风口,南面是出风口,这种特殊地形使得贵州农村雷击事故率高。

3.2 雷电气候特点

贵州是受印度洋暖湿气流影响的省份,气候在不同地区和高度的差异比较明显,具有“一山分四季,十里不同天”的气候特征,山高谷深,积雨云顺山谷移动、沿坡而上,云层低、地闪多。根据贵州省雷电监测网2006—2009年监测资料统计,全省年平均地闪次数达60多万次[1],年平均地闪密度10.4次/(a·km2),年平均雷暴日51.9 d,属于典型高雷暴省份,也是雷电灾害严重区域,根据省防雷减灾中心不完全统计,全省平均每年雷击伤亡人数在2人以上的农村村庄不少于20个。

3.3 农村住宅特点

受历史原因及贵州经济落后因素影响,我省农村村庄多数驻扎在半山腰马蹄形地方,有土、有水、有树,适宜耕种,但交通不便,村民住宅多以木质结构瓦房为主,其次是砖混结构住宅(如本次事故住宅),电源线路都是通过木质树干架空入户,电视信号通过卫星天线直接入户到接收机,即是砖混结构住宅也没有任何防雷装置,砖混结构柱筋也仅有4根φ8钢筋,且为绑扎浇注,房屋基础也没有钢筋等接地体。本次我省的5个防雷工程示范点现场的地形、地貌、建筑、设施等均是这种情况,给工程设计施工带来较大的困难。

4 农村防雷工程应注意的问题

4.1 地形地貌

建设完成的农村防雷工程示范点均是具有贵州山区农村气候、环境、地形、地貌特点的村庄,地形呈马蹄形、四周是山、积雨云从风口进入穿村庄而过,土质较好且土壤电阻率低,雷电灾害严重。

4.2 村民住宅

从现场调查的情况统计分析,示范工程项目村庄木质结构住房约占60%,30%是新建砖混结构预制板房,10%为旧砖混结构预制板房(类似事故案例),所有建筑物没有任何防雷装置,电源线路均是架空入户,电视信号多为卫星接收天线信号。

4.3 存在的技术难点

按照GB50057-94(2000)《建筑物防雷技术规范》,类似村庄村民住宅属于第三类防雷建筑物,住宅密集地方家家相连,砖混结构、木质结构住房均无法按照GB50057-94(2000)安装防直击雷击装置,特别是木质结构住房,在住房上安装防直击雷击装置后反而可能出现雷电反击伤人安全事故。作为电源、卫星信号线路,架空路径较长,布线不规范,安装电涌保护器十分困难,而且整体经费也不允许。

5 技术对策

通常情况下,防雷工程设计思路是:按照GB50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》技术规定,为建筑物设计安装防雷装置。但对贵州农村山区这种特殊地形、地貌、气候特点,经济落后情况下的村民简陋住宅,基本无法进行设计安装,甚至安装后可能带来新的雷击事故隐患,因此,经过农村防雷实践的成功经验,结合参考文献[2-5]介绍,认为我省农村山区采用区域防雷技术,才能达到良好的预期防护效果,即:

①不使用保护范围的概念进行直击雷防护设计,而是根据当地雷暴活动的路径规律和雷击选择性,在适当的位置安装避雷针,利用避雷针引雷入地。

②在村民居住区域进风口高处安装独立避雷针,提高其引发上行雷和截击下行雷;在区域住宅区周围、雷暴活动的路径上适当位置、下风区安装一定数量的避雷针。

③安装的独立避雷针作用是引雷,因此,高度20 m即可,不必装得很高。

6 农村防雷成功案例

贵州省遵义市习水县桃林乡,地形、地貌属于典型高原盆地地形(乡民居住在盆地中心山包上),带电雷雨云进入后滞留时间长,并不断闪击放电,除乡政府办公大楼有一枝避雷针外,全乡没有任何防雷装置。从1985—2000年15 a间,全乡雷击死亡共35人,平均每年死亡2人以上;雷声一响,家家关门闭户,街道上空无一人,当地群众几乎到了谈“雷”色变的程度。2001年7月,贵州省防雷减灾办公室技术人员经过现场勘查,根据该乡地形和气象环境特点,采用区域防雷技术方法,为该乡设计并安装了14座避雷塔,到2009年止该乡未出现人员雷击伤亡事故,不仅消除了当地居民雷电恐惧心理,也初步获得了贵州农村山区区域防雷技术经验,为目前新农村防雷示范工程打下良好的技术基础。

7 结论

实施农村防雷减灾工程建设,提高农村雷电灾害防御能力,充分体现了以人为本的发展理念,对推动社会主义新农村建设具有十分重要的意义。但在实施过程中应因地制宜,特别是贵州山区,要根据所在地具体情况及雷电活动特殊的规律(积雨云低,有一定的雷暴路径)采取区域性防雷技术方法,在山区雷暴活动的路径上适当位置装设避雷针,将雷电引向避雷针,最大程度减小雷击建筑物的机率,才能达到较好的雷电防护效果。

[1] 贵州省防雷减灾中心,2006-2009全省雷电活动综述.

[2] 马宏达.论山区建筑物防雷与区域性防雷[J].建筑电气,1995,03.

[3] 王时煦.综论建筑物防雷[J]:中国雷电与防护,2005,3.

[4] 马宏达.山区电网防雷的新概念——区域性防雷[J].1995,7,43-46.

[5] 濮方正.论区域防雷.第三届中国防雷论坛论文集,2004年.

TM862

B

1003-6598(2011)02-0055-03

2011-03-12

姜荣(1968-),男,工程师,长期从事雷电防护管理、农村防雷技术推广应用工作。