井—震结合进行高分辨率层序地层划分——以南苏门答腊盆地N油田U组为例

赵 毅,唐艳萍,张 铭,张文起

(1.长安大学地质工程与测绘学院,陕西西安 710054;2.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

井—震结合进行高分辨率层序地层划分

——以南苏门答腊盆地N油田U组为例

赵 毅1,唐艳萍1,张 铭2,张文起2

(1.长安大学地质工程与测绘学院,陕西西安 710054;2.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

N油田U组上段地层发育粉砂岩和钙质泥页岩的三角洲前缘—浅海过渡相,多变的沉积相加大了小层对比的难度。针对此特点,结合层序地层学理论以及地震地层学的理论与研究方法,进行井—震结合对比划分地层,利用地震资料和标准层控制,构建大套地层等时格架;然后运用地震反射轴的等时性结合沉积旋回在地层格架内对比小层,确定研究区80口井6个分界界面。建立了区域高分辨率层序地层格架,形成了可容纳空间控制下的高级次层序格架建立的技术方法。

井—震对比;地层层序;合成记录;南苏门答腊盆地N油田

高分辨率层序地层学理论及其技术方法在油气勘探开发中的适用性和有效性已被越来越多的研究者所接受。该理论和方法强调的是对不同时间尺度或级别的层序进行高精度等时对比的时间分辨率[1-3]。

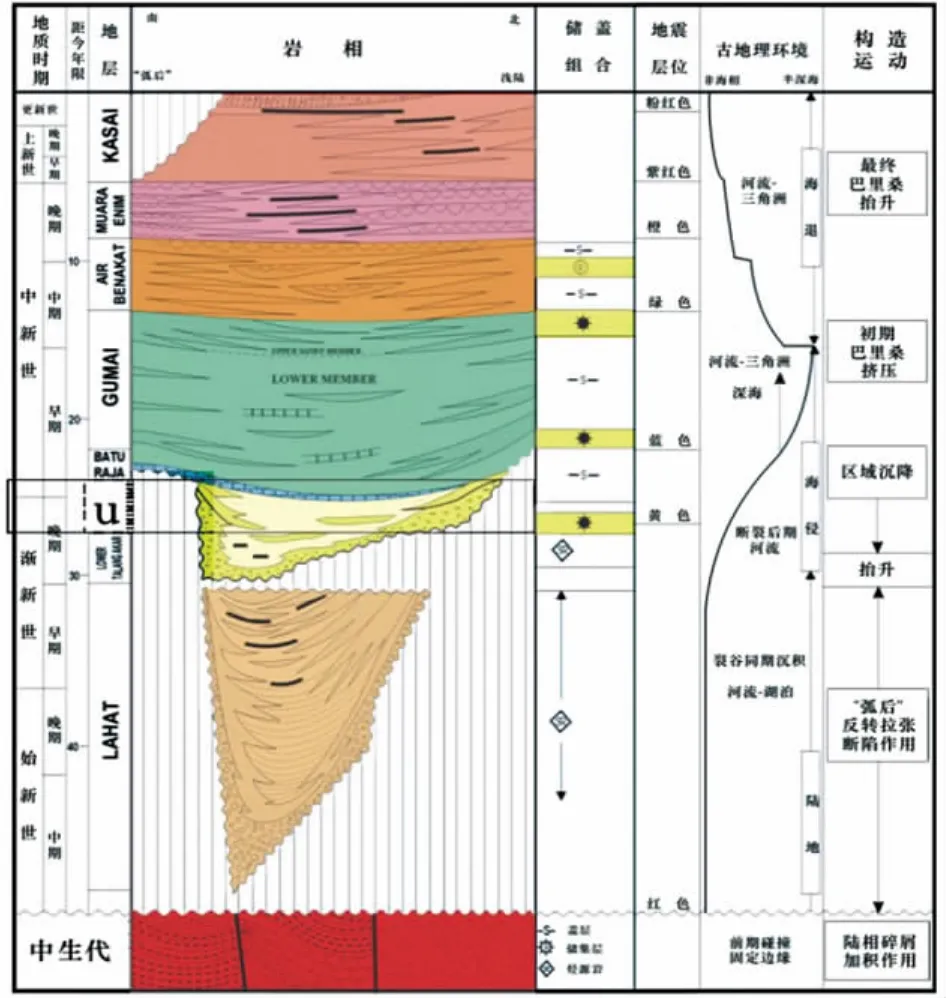

本次研究的N油田位于印度尼西亚南苏门答腊盆地的南部,属弧后裂谷盆地,依次沉积了始新世中晚期裂谷发育阶段的Lahat组,渐新世裂谷—坳陷过渡阶段的Talang Akar组,中新世坳陷发育阶段早期的Batu Raja组、中期的Gumai组、晚期的Air Benakat组和Muara Enim组,以及上新世—更新世挤压反转阶段的Kasai组[4,5]。此次研究的目的层位为 Talang Akar组的上部U组(图1)。N油田位于断背斜构造,属背斜圈闭油田,油田东西边界被逆断层所限。U组以上的地层主要为泥岩和黏土质夹薄层砂岩以及少量煤,发育粉砂岩和钙质泥页岩,属于三角洲前缘—浅海过渡相。生油层主要为中新统的页岩。

目前全区U组钻井资料有80口,由于钻井分布不均匀,地层厚度顶薄翼厚,全区泥质粉砂质普遍发育。由于小层对比依据的测井曲线分层标志并不都很清楚,加上海陆交互相沉积环境的多变性导致的砂层尖灭或被剥蚀的地质现象频繁出现,在进行小层的对比和划分时,有时会出现“串层”现象,给储层精细描述带来影响。因此在研究中,充分利用地震资料横向分辨率高、连续性好[6]、测井资料纵向分辨率高[7]的特点,以岩心标定测井,测井约束地震,在标准层控制下,构建大套地层格架;进而结合测井资料,以地震解释的等时性为准则确定分界界面,建立高分辨率层序地层格架,进一步指导下步生产方式的制定。

图1 南苏门答腊盆地地层综合柱状图Fig.1 The geogram of the South Sumatra Basin

1 层序界面识别标志

层序是以底、顶不整合面或相关整合面为界的、内部叠置有序的沉积组合[8,9]。在 U组地层中,代表基准面变化转换位置、具有时间地层对比意义的层序界面或沉积作用转换面有最大洪(海)泛面和沉积作用转换面。

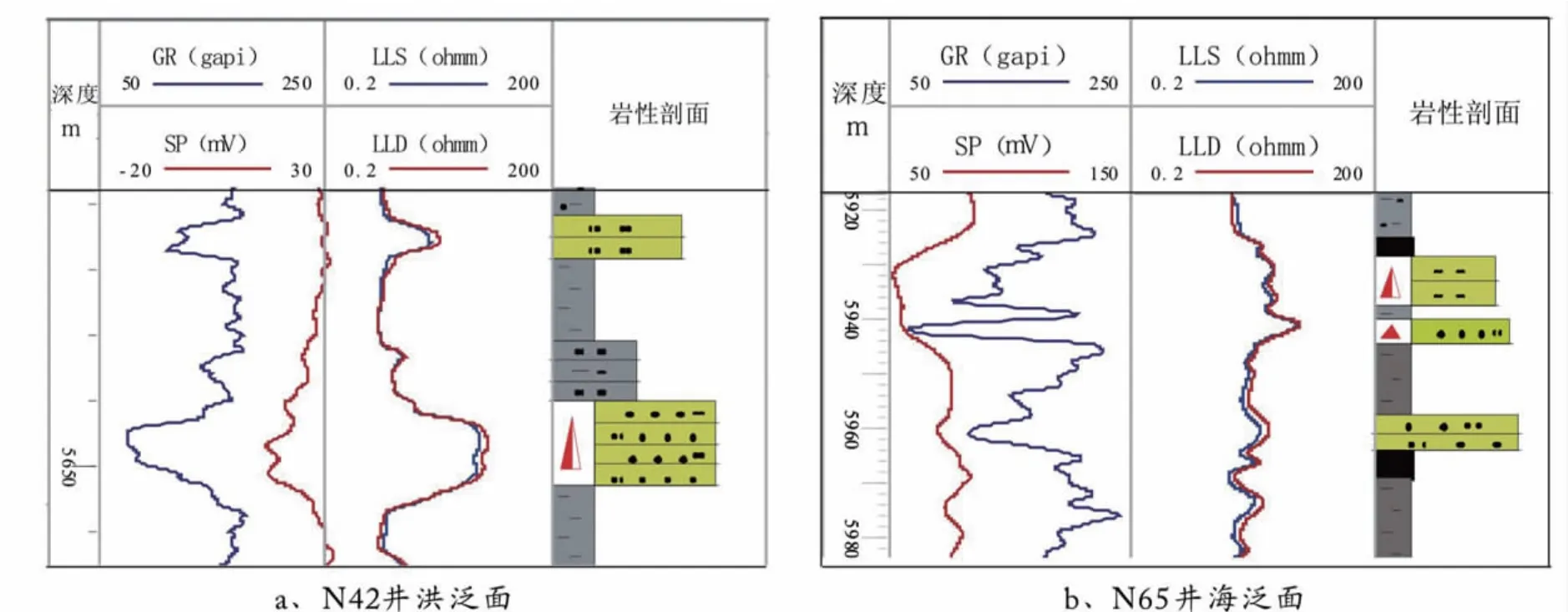

1.1 洪泛面(海泛面)

在不同级别的基准面旋回中,洪泛面均表现为测井曲线单向或脉动性移动达低幅极限位置后折向幅度增高的转换点位置,对应的电性特征为低电阻和高伽马。在地表露头和钻井岩心中,表现为向上变细沉积序列顶部的泥岩段(较短周期旋回层序)或位于大套质纯泥岩段的中上部(较长周期旋回层序)。

U组沉积初期是断陷盆地形成初期,沉积物供应丰富,沉积物的补给速率明显大于盆地基底的沉降速率,因而,洪泛面常表现为具有一定厚度的橄榄灰、橄榄黑或深灰绿色且不太纯的泥岩发育段,有向上变粗的沉积序列(图2a)。在地层沉积末期,盆地基底的沉降速率明显大于沉积物的补给速率,最大海泛面常为较厚层深灰色、橄榄灰或黑色质纯的泥岩或页岩发育段,自然伽马和电阻率曲线均与其上下地层有明显区别。自然伽马曲线表现为稳定的高平值;电阻率曲线则表现为中低阻特征(图2b)。海(洪)泛面分别对应于较短周期、较长周期的洪泛面,尤其是较长周期的海(洪)泛面是进行区域地层划分和等时对比的最重要的标志。

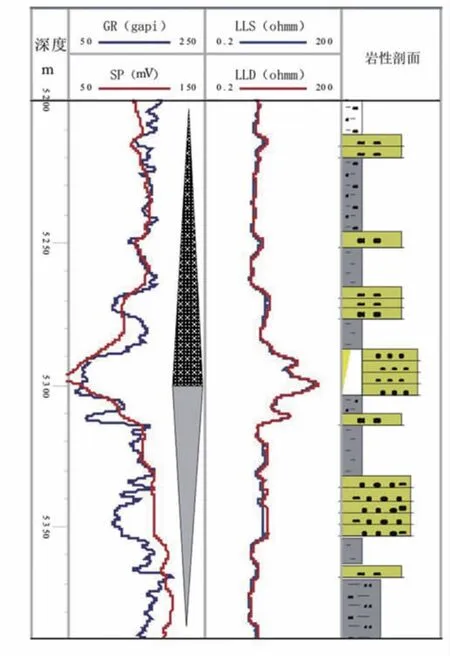

1.2 沉积作用转换面(进积/加积作用转换面)

由于地震剖面分辨率较低,在地震剖面上很难识别出具有时间意义的、地层呈进积叠加样式向加积或退积叠加样式转换的层序地层界面。这就需要测井曲线来填补,在钻/测井剖面中,这一位置在自然伽马曲线上表现为由泥岩与上部突变为厚层河道砂岩之间的界线或呈进积叠加样式的砂岩与呈加积或退积叠加样式砂岩的转换(图3)。

图2 洪(海)泛面特征Fig.2 The features of flooding surface and marine flooding surface

图3 沉积作用转换面特征(N65井)Fig.3 The features of conversion surface deposition(N65 well)

2 精细井震标定模型建立

图4 N油田层序界面地震反射特征Fig.4 The seismic reflection characteristics of sequence boundary in N oil field

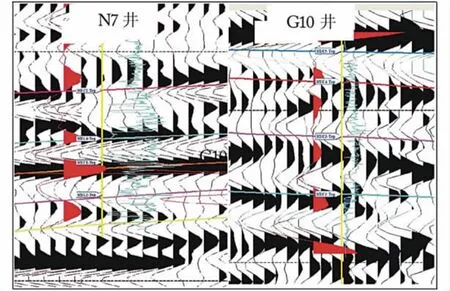

洪泛面(海泛面)以及沉积作用形成于基准面上升和下降的转换位置,代表基准面上升到最大位置。洪泛面在地震剖面上表现为空白反射;海泛面在地震剖面上,泥岩发育区域最大海泛面表现为单轨、近水平、连续的强振幅反射;沉积作用转换面在地震剖面上常常表现为大范围的空白反射或不连续的弱反射,很难追踪,多采用井—震标定来确定其位置。图4为研究区地震反射特征。明显、井轨迹角度变化较小的井为井震标定的标准井,如N7井。根据地震反射特征(外部几何形态和内部反射结构)识别不同级别的地震反射界面和地震层序,建立各次级的地震层序的划分系统。针对本区的标志层的强反射波谷对时差曲线异常点或误差段进行编缉,由声波时差曲线拟合一维地震合成记录,同时将钻井剖面转换到时间域中,便于与地震(时间)剖面进行对比,合成记录很好地起到了联结钻井地质分层与地震分层的“桥梁”作用[10-12]。从井旁道地震道提取子波,提高了合成记录的精度。最终标定出6个反射层位。

将各单井制作的合成记录,在时间剖面中调用,在连井剖面线上进行空间的层位标定,此标定可以弥补单井标定不准而产生的横向速度奇异点。

由图5可以看出,各井的合成地震记录与井旁道的吻合程度较高,横向各井之间标准层的标定比较统一,波组关系和能量关系对应也比较好。通过标定,不同岩性、电性的地层与地震剖面反射特征就有了对应关系,得到了井震标定模型。

图5 N7和G10井合成地震记录Fig.5 The synthetic seismogram of wells N7 and G10

3 地层的划分和对比

井—震时深对比是地震层序划分方法的最重要方法,确定特定叠加方式的钻井剖面在地震剖面的响应特征,来识别与钻井剖面相对应的等时界面,即首先从洪泛面入手,洪泛面在钻井和地震剖面上识别标志明显,以洪泛面在钻井和地震剖面上的位置为控制点,寻找与钻井转换面相对应的层序界面在地震剖面上的位置,从而划分出相对应的地震层序界面。

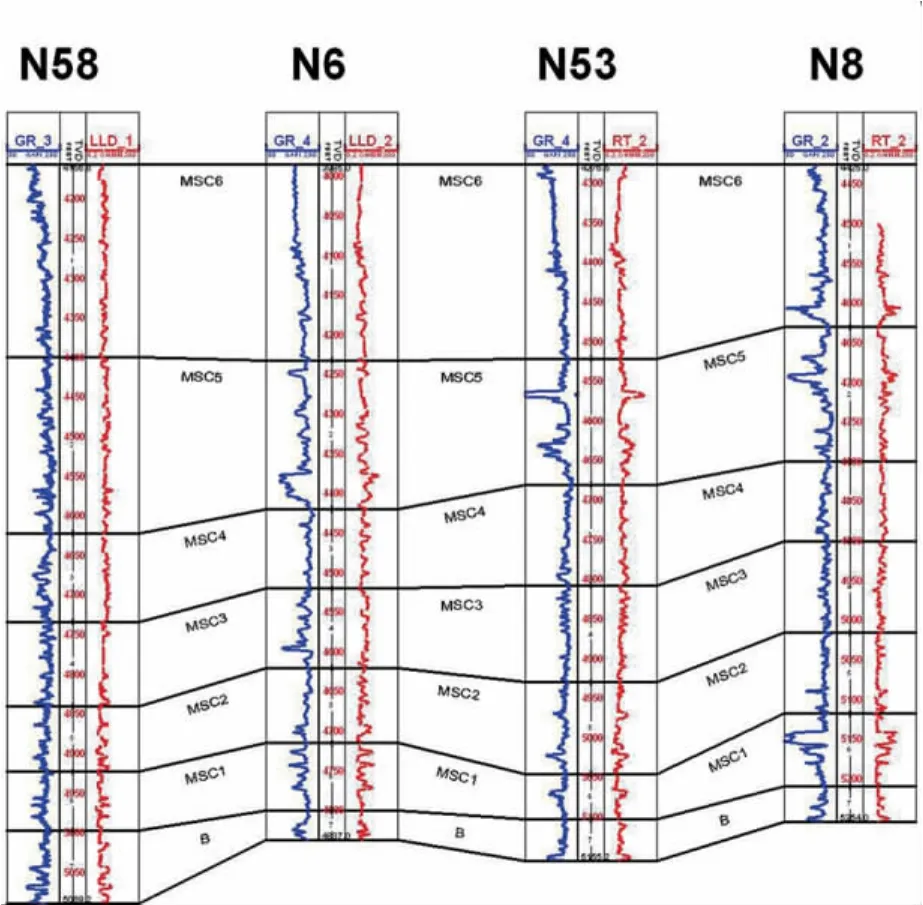

钻遇U组的钻井数量较多,目前收集到了80口井的测井曲线,其中大多数是斜井,除了个别井由于资料原因,其他大多数井都作了单井合成地震记录。依据地震反射特征,从U顶开始往下进行层位标定。从上至下对层序界面 MSC6-top、MSC5-top、MSC4-top、MSC3- top、MSC2- top、MSC1- top和Basement共6个层序界面进行了标定(图6),图7为相应测井曲线划分结果。合成记录层位标定结果表明研究区从浅层到深层,各层序边界与反射波组对应良好,反射特征纵向基本一致,目的层段波组特征基本吻合,说明标定结果是可靠和准确的。

图6 N58-N8地震叠加剖面图变密度显示Fig.6 Variable density display of seismic stacked section from N58 to N8

图7 N58~N8井电测曲线地层对比Fig.7 Stratigraphic correlation plot of well log curve from N58 to N8

MSC6-top:相当于U组顶的反射,声波曲线起跳明显,地震上表现波阻抗突变面,小层顶面为连续的强波峰反射,在全区可追踪。

MSC5-top:总体表现为连续性好,特征明显,在地震剖面上主要显示为与上覆地层之间的薄层高阻抗形成的强振幅、高连续、具有平行反射结构的地震反射。

MSC4-top:小层顶面在构造高部位对应强的波谷反射,在构造低部位对应弱的波谷反射。全区连续追踪较为困难,结合电测曲线分层对层位进行标定。

MSC3-top:大多数以水平平行状地震反射波为主,反射波振幅总体较弱,反射波连续性中等,反射波组常为断层切割,出现明显错位。

MSC2-top:小层顶面对应从波谷到波峰的零相位,与下伏地层呈不整合接触。

MSC1-top:小层顶面在构造高部位对应波峰反射,在构造低部位对应从波峰到波谷的零相位。厚度上整体向南变薄,这与沉积层序在横向上存在着沉积相变和有很大的厚度差异有关。

Basement:小层顶面对应强波峰反射,由于小层厚度较薄,在地震上准确追踪较为困难,结合电测曲线分层对层位进行标定。

4 层序格架的油气地质意义

根据区内钻探测试结果,综合分析储集层发育程度、参数特性、油气成藏组合等因素,将该区钻遇的油气层段归到其所对应的层序地层位置可以发现,油气层岩性以灰色粉砂岩为主,平均孔隙度在18%左右,主要发育在U组MSC2层序、东北部的MSC3层序基准面上升期的下部。可见油气层分布与所处的层序地层位置密切相关,油气成藏受层序控制明显,沉积转换面的位置油层分布面积相对较大,向最大洪泛面则变为薄层孤立的席状砂油藏。在基准面上升期,发育单个岩性砂体,易形成油气存储空间,侧向易于尖灭;上部因为最大洪泛面泥岩盖层遮挡封闭,形成该区主要的岩性圈闭;而在基准面下降期,砂岩侧向连通易与区域边底部含水层相通,不易形成岩性圈闭。因此,该区的油气勘探应在这些有利的储集层位开展精细的描述,以指导下步工作。

5 结论

(1)运用地质认识基础,识别研究区层序界面类型主要为洪泛面和沉积作用转换面,确定其在测井曲线和地震剖面上的特征。

(2)由于主要地震反射同相轴具有年代地层意义,而且地层等时对比是相对的,因此,在一定条件下,利用地震资料可以进行薄互层储层小层对比。

(3)以井为出发点的测井、岩石物理、地球化学、地震等资料虽然能提供各种精细参数,但应用单一方法均存在不确定因素,将二者结合起来,采用井震结合的方法确定研究区MSC1至Basement等6个层序界面,最终建立层序地层格架。

(4)综合区内钻探结果,油气层分布与所处的层序地层位置密切相关。层序基准面上升期及沉积作用转换面的砂体物性较好,为油气成藏提供了通道及储集空间。

[1]胡小强,朱红涛,李梦溪,等.旋回层序地层学研究及应用[J].海洋石油,2001(4):48-54.

[2]Curray J R,Emmel F G,Moore D G.The Bengal Fan:Morphology,geometry,stratigraphy,history and processes[J].Marine and Petroleum Geology,2003(19):1191-1223.

[3]Shannon P M,Stoker M S,Praeg D,et a1.Sequence stratigraphic analysis in deep-water,underfilled NW European passive margin basins[J].Marine and Petroleum Geology,2005(22):1185- 1200.

[4]毛治国,樊太亮,刘亚明,等.南苏门答腊盆地北部新生代层序地层格架及有利储层分布[J].中南大学学报(自然科学版),2007,38(6):1225-1230.

[5]毛治国,樊太亮,王宏语,等.层序地层格架下岩性-地层油气藏成藏与分布——以南苏门答腊盆地北部为例[J].石油勘探与开发,2009,36(1):120-126.

[6]罗群,郑德山,孙宏智.地质-地震综合地层划分对比法及其应用[J].江汉石油学报,2001,23(1):26-29.

[7]丁次乾.矿场地球物理[M].山东东营:中国石油大学出版社,2008:341-343.

[8]杨伟利,陈义宝.八面河地区孔店组河流—冲积相层序地层学研究[J].西安石油大学学报(自然科学版),2008,23(4):26-30.

[9]吴嘉鹏,王英明,马贵明,等.孟加拉扇某区块地层层序划分及电性地震相识别[J].岩性油气藏,2010,22(2):70-73.

[10]张永华,陈萍,赵雨晴,等.基于合成记录的综合层位标定技术[J].石油地球物理勘探,2004,39(1):92-96.

[11]杨海长,周玉.合成记录在层位标定应用中的几个关键问题[J].西南石油大学学报(自然科学版),2009,31(4):52-57.

[12]张若祥,李建平,刘志刚,等.渤海中部馆陶组层序地层特征及底部界限研究[J].海洋石油,2010,30(3):19-25.

High-resolution sequence stratigraphic division by integration of well and seismic:taking U formation of N oil field in South Sumatra Basin for example

ZHAO Yi1,TANG Yanping1,ZHANG Ming2,ZHANG Wenqi2

(1.College of Geology Engineering and Geomatics,Chang’an University,Xi’an Shanxi 710054,China;2.PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development,Beijing 100083,China)

The upper U formation in N oil field develops delta front-shallow transition phase with siltstone and calcareous shale.The changeable sedimentary facies increased the difficulty of layer correlation.According to these features,combined with sequence stratigraphy and seismic stratigraphy,integration of well and seismic was used to divide layers,under the control of seismic data and key bed,the formation isochronous framework was built.Then with the seismic reflection isochronism and the sedimentation cycle layers were divided in formation,6 boundary interfaces of 80 wells was determined in research area.In the end,regional high-resolution sequence stratigraphic framework was established,and senior stratigraphic framework technology in the accommodation space was formed.

integration of well and seismic;sequence stratigraphy;synthetic seismogram;Noil field

TE121.3

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2011.04.024

1008-2336(2011)04-0024-05

2011-06-08;改回日期:2011-06-29

赵毅,男,1985年生,在读硕士研究生,地球探测与信息技术专业。E-mail:tangyanping163@163.com。

——以吉木萨尔芦草沟组为例