村落少数民族传统体育发展的文化生态学研究——“土家族第一村”双凤村的田野调查报告

万 义

村落少数民族传统体育发展的文化生态学研究

——“土家族第一村”双凤村的田野调查报告

万 义

运用田野调查研究方法,以文化生态学为理论支撑,采用质的研究范式,分析由传统走向现代进程中村落传统体育的文化生态结构、文化生态变迁、生态传承方式、生态发展困境及生态修复机制等问题,探寻村落少数民族传统体育发展的生态模式。研究结果表明:村落少数民族传统体育是一种民俗事项。村落少数民族传统体育发展问题不仅仅是体育自身的问题,要具备与社会主义市场经济相一致的生态结构,形成与社会文化高度发展相协调的运行环境,建立适应现代化社会需求的生态修复机制,营造以少数民族传统体育发展为核心的文化生态村,才是实现传统体育可持续发展的有效途径。

村落;双凤村;少数民族;传统体育;文化生态学

1 前言

双凤村是一个典型的土家族山寨。双凤村及其周边地区是土家族分布的中心地区,是土家族先民活动的主要区域,是目前仍然还在使用土家语的少数村寨之一,被誉为“中国土家第一村”(图1、图2)。20世纪50年代,著名的民族学家潘光旦先生曾在该村进行土家族民族语言、民族习俗、民族歌舞、民族服装、民族建筑等民族识别调查。双凤村千百年来遗存的土家族文化,为1957年1月3日国务院确定土家族为单一民族提供了有力佐证,做出了杰出贡献[7]。双凤村历史悠久,在村内保存有一座“源远流长”碑,立于民国29年(1940年)。碑文中有“我彭氏自李唐来,世居溪洲官隆”,这可能是说该村的村民从李唐开始建寨,已有2 000多年的发展历史。双凤村内至今生活着许多土家族的非物质文化遗产传承人,国家级2人、省级1人、州县级多人。其中,田仁信、彭英威分别被国务院确立为土家族摆手舞、土家族毛古斯舞代表性传承人。彭家齐被湖南省人民政府确立为土家族过赶年代表性传承人。这些人是土家族传统体育发展的历史见证人,能为我们的研究提供真实而宝贵的研究文本(图3、图4)。

随着国家扶贫政策的深入和“土家族第一村”村寨旅游的发展,双凤村政治、经济、文化及其特有的土家族传统体育,在新的历史时期潜移默化地发生着许多改变。文化生态学是以人类生存的整个自然环境和社会环境中各种因素的交互作用,来研究文化产生、发展、变异规律的一种学说。本研究以文化生态学为理论支撑,采用田野调查方法和质的研究范式,从民俗活动参与主体的角度考察村落传统体育的文化生态结构、文化生态变迁、生态传承方式、生态发展困境及生态修复机制等问题,探寻村落少数民族传统体育发展的生态模式,旨在清晰了解村落传统体育文化生态的演化规律、影响因素及其可持续发展的道路与途径。

图1 刷满毛主席语录的木屋

图2 气势恢弘的寨门

图3 双凤村残存的“源远流长”碑

图4 摆手堂前双凤村5位传承人

2 村落少数民族传统体育的文化生态结构

20世纪20年代,美国文化人类学家朱安利·斯图尔德(Julian Steward,1902—1972)将文化生态系统视作“一个包括内核与若干外核的不定型的整体”[11]。了解村落少数民族传统体育的文化内核与若干外核,可以从自然环境、社会经济环境、社会制度环境3个层面[2]进行综合、动态的考察,并与诸文化现象有机联系起来,加以整体的认识。

2.1 村落少数民族传统体育的自然环境层

自然环境指被人类改造、利用,为人类提供文化生活的物质资源和活动场所的自然系统。它既是人类生活的外在客体,又渗入人类的主观因素,故可称之“人化的自然”。双凤村坐落于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县城西南方,全村面积4.267km2,总耕地面积0.124km2。双凤村地区土质为板页岩发育的青砂泥土,质地疏松,含磷量高,团粒结构好,弱酸性,属于比较肥沃的土地。但是,由于村寨坐落在海拔680m的山冈之上,境内山峰突兀、坡陡沟深,耕地面积少,水资源缺乏[8]。在这种恶劣的自然环境下,土家族先民基本是靠天吃饭,粮食作物的产量十分低,甚至要依靠打猎维持生计①2000年,双凤村被定为湘西土家族苗族自治州永顺县90个特困村之一。,祈求风调雨顺、神灵庇佑就成为土家人共同的民族心理和群体意识。双凤村土家人崇拜雨神、井神、树神、土地神等自然神;崇拜白虎神、四官菩萨、灶神、火场菩萨等人格神;也有彭公爵主、向老官人、田好汉等先祖神,产生了“万物有灵”的多元信仰(图5~图7)。面对恶劣的自然环境和频发的自然灾害,亲密的先赋血缘关系成为抵御风险的客观需要和必然选择。社巴日祭祀祖先的活动②社巴日,土家语,“社巴”意为土著酋长,“日”意为“做”“敬”。社巴日,即敬土著酋长的意思。双凤村每年正月初三或初五举行(具体时间占卜决定),有摆手舞、社巴歌、毛古斯剧及其其他民俗游艺类活动。,是双凤村一年之中最隆重的传统节庆。每年正月初三或初五,双凤老寨及其另外7个新寨的所有土家人都会汇集到双凤村摆手堂前③双凤村主要由彭、田两个家族构成,俗称老寨。人口鼎盛时期,村落彭、田家族的分支向山下迁徙,形成叭科、羊品沟、召且、反坡、沙湖、八吉、新寨7个新寨。每年社巴日,分发出去的7个新寨都要回双凤老寨祭祀祖先。,祭祀祖先,然后开展摆手舞、毛古斯舞等娱神、娱祖、娱人的传统体育活动。原生态的摆手舞、毛古斯舞等传统体育仅是祖先崇拜活动的仪式,通过这种祭祀仪式加强村民对宗族、血缘的认同感,促进宗族内部团结,产生强大的凝聚力,满足了村民互助合作,共同抵御风险的需要[18]。

2.2 村落少数民族传统体育的社会经济层

双凤村是典型的农业经济型社会,种植水稻、玉米等粮食作物及桐油、茶叶等农副产品是大多数村民主要的经济来源,少部分村民仍然过着狩猎——采集的经济类型生活。尽管双凤村的农业生产产量很低,但是,双凤老寨及其另外7个新寨都按一定的比例划拨出族田、族山,属全体村民共有的公共财产。族田由村民轮流耕种,收获的粮食、瓜果、蔬菜等农作物用作摆手堂管理人员的工资和社巴日活动的经费。族山一般种植桐油树,同治时期的《永顺县志》记载:“北宋乾德四年,桐油是永顺向宋王朝进贡的礼品之一[12]”。“民国25年,桐油在国际市场畅销,价格高涨。桐油产量达4点6万石[15]”。社巴日祭祀活动中所需的猪、羊、牛等祭牲用品都用“族山”收入购买。鲜果、干果、糍粑、豆腐之类的物品则由各户自行上供。正月社巴日活动期间,参与社巴日的所有男女老幼都必须在摆手堂开餐进食,以求吉利。参加者一般自带粮食和蔬菜,分寨办炊,共同进餐,也有祛晦纳吉的意味。双凤村是一个典型的农耕型社会,农业生产与狩猎情节,是摆手舞、毛古斯舞中反映最多的动作,这些动作保留了原始状态的步伐、身段与情感,被誉为“弥足珍贵的古老遗产”、中华上古时期生活场景的“活化石”[17]。摆手舞、毛古斯舞的内容体系有祭神舞、降神舞、娱神舞、驱崇舞、生产舞、性器舞、生活舞、军事舞等8大类、204个动作。其中,生产舞主要以农事舞、狩猎舞和纺织舞为主,农事舞有砍火畲、掀卡子、挖土、撒小米、摘小米、打小米粑、揉粑粑等动作;狩猎舞有察看、理脚迹、追野兽、迂回追、追打、围猎、双人围打等动作;纺织舞有接麻、破麻、挽麻团、纺棉花等动作,是原始社会土家人生活场景的再现,有深刻的农耕经济的历史烙印。

图5 双凤村的土地神庙

图6 双凤村的梅山神庙

图7 双凤村的祖先神龛

2.3 村落少数民族传统体育的社会制度层

聚族而居是我国乡村最主要的社会型态,我国的“村”,基本上都是由一个或几个聚族而居的自然村落构成的[13]。聚族而居,就必须有社会制度调整人与人之间的关系,形成“天赋人权”的价值观念,形成从上至下的等级结构。双凤村的土家族摆手舞、毛古斯舞等活动依靠以族长、寨老和梯玛为基础的组织权力机构,以宗法血缘为基础的民间制度文化来保障、维系和开展,形成了比较严密的社会组织体系。每年阴历腊月,由双凤老寨的族长,召集另外7个村寨的寨老在摆手堂“合议”①“合议”又称“寨老合议制”,是土家族传统的民间制度。村寨里面的重大决策、重大事件、村规民约等由老寨族长和新寨寨老一起共同商议决定的民间制度形式。。“合议”议程一般是,各寨的寨老汇报一年来发生的重大事项、年成好坏、村民违规乱纪的行为;拟订正月期间社巴日活动的祭祀程序;讨论社巴日经费预算;成立临时组织机构;确定各项工作的责任人;以及此次祭祀主持者与梯玛人选②梯玛,土家语,意为土家族巫师。梯玛在双凤村村民的心目中有很高的地位,被认为神通广大、能呼风唤雨、降神捉妖的人物。按宗教执行权力大小,有掌堂梯玛、掌坛梯玛、帮师梯玛之分。梯玛,也是土家族传统体育的主要传承者。。正月初三或初五(时间根据占卜决定),按照“合议”的程序执行和开展活动。每寨各自主持一天的祭祖仪式以及晚上敬神娱神活动,并开展摆手舞、毛古斯舞等传统体育活动。摆手舞是土家族所有人必须参与的祭祀性舞蹈,无论男女都要进场跳,边跳边唱社巴歌。毛古斯舞是最后的压轴大戏,一般由男人表演,有“做阳春”、“赶肉”、“捕鱼”、“敬梅神”、“抢新娘”等场景。摆手舞、毛古斯舞每场表演的基本情节相同,不能自由发挥,传统延续千年[5]。新中国建国之后,历次的政治运动与土地改革,族长的人选由村民自治委员会推选的村长所替代,民间制度控制力逐渐弱化,被国家法定的政策法规所取代。传统的社会组织体系在村落社会转型中支离破碎,每年的社巴日活动也因为传统社会组织的消失,多次停办摆手舞、毛古斯舞等大型群体性活动。民间制度层的缺失现象,也是造成村落传统体育发展逐渐没落的重要原因。

3 村落少数民族传统体育的文化生态变迁

双凤村是一个典型的少数民族村落,传统体育作为村落不可分割的重要组成部分,它的形成、存在和发展不是孤立存在的,而是和土家人的宗教信仰、民俗文化、生产生活、民族心理等紧密相连。双凤村的土家族传统体育历经岁月的洗礼,成为分析社会历史发展的代表性样本(表1)。

表1 双凤村土家族传统体育的社会变迁一览表

第1个历史重要发展时期:新中国建国之前,祭仪式传统体育的发展。自双凤村建立村寨以来,祭祀祖先仪式为主要文化特征的土家族摆手舞、毛古斯舞,以清雍正“改土归流”①改土归流是指改土司制为流官制。土司即原民族的首领,流官由中央政府委派。改土归流有利于消除土司制度的落后性,同时加强中央对西南地区的统治。改土归流后,汉族与少数民族文化广泛交流和互融。时期为界限,可以比较清晰地划分成两个重要发展阶段[9]。清雍正“改土归流”之前,双凤村属十八蛮洞之外的化外荒野,是一片尚未开发的处女地,村落社会结构保持了比较原始的状态,“男女混杂坐卧火床”不分内外②改土归流之前,又称为旧土司时期。土家族家庭均无桌椅,更无卧床可言。每家每户均设火床一架,将炉灶建在火床当中,吃饭睡觉都在其上。白天环坐,夜间男女混杂睡在一处,偶有外客留宿,也是如此。。无论男女均可以参加社巴日,进行呈牲、敬神、送神、社巴歌舞及群众性的竞技游艺活动。土家族摆手舞、毛古斯舞是祭祖活动中的重头戏,旨在搬戏娱神,祈祷丰收,祛除不祥(图8、图9)。清光绪时期的《龙山县志·风俗卷》曾记载:“土民祭祀土司神,旧有堂曰摆手堂,供土司某神位,陈牲醴,至期既夕,群男女并入。酬毕,批五花被锦帕首,击鼓鸣钲,跳舞鸣歌,竟数夕乃止[3]”。改土归流时期,清政府及地方官对双凤村的一些旧风俗进行了大幅度的革新:禁穿土家族的传统服饰,改革土家族的居住习俗,禁止男女混杂坐卧火床等③改土归流时期,禁令要求长幼有序,男女有别,禁止火床坐卧混杂,逐户宣谕、检查,违者鞭杖一百。。通过改土归流与移风易俗,原来土司地区一些落后的习俗得以废除,儒家文化开始渗透进这个偏僻的地区,加速了双凤村土家族和汉族之间的文化交流。由于土家族毛古斯性器舞中有利用草根④草根,祖神之阳具。这是毛古斯舞中必不可少的一件道具。其制作方法是以稻草挽成一尺二寸长,一寸直径粗的柱状体,顶端系以红布或用朱砂染红。根部以草绳系于裆前,象征着生殖崇拜。示雄、撬天、交媾等生殖崇拜的动作,被定性为“淫祀”,妇女不准在公共场所露面,更不准参与这样的淫祀。改土归流之后,土家族摆手舞、毛古斯舞等祭祀性活动的时间、内容、程序、组织等,虽然依然依照古法进行,变化不大,但是祭祀参与人群开始男女有别,男人登上了主祭的神圣位置,女人参与活动权力被取消。宗教祭祀仪式为主要特征的传统体育活动,成为男人的政治权力,发挥着族群认同和文化认同的功能。

第2个历史重要时期:20世纪50年代初至60年代末,舞台式传统体育的政治推动。

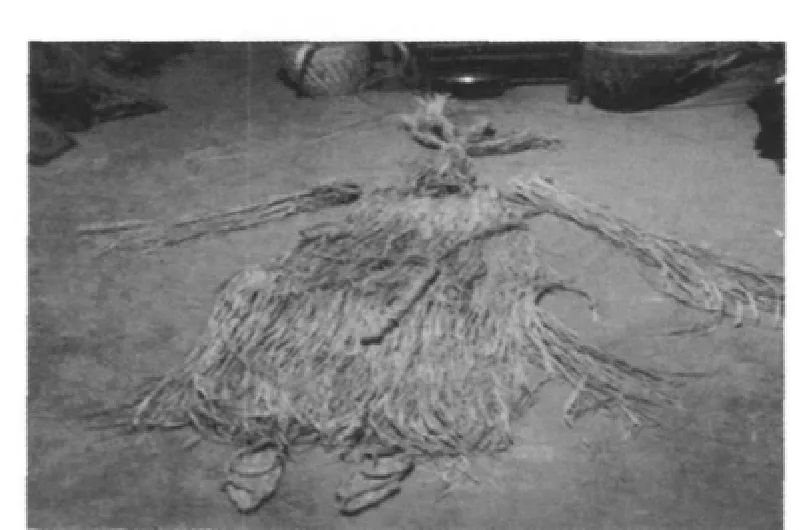

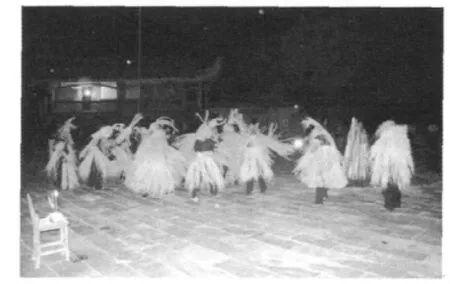

图8 毛古斯舞服饰及草根图

图9 被誉为原始“活化石”的毛古斯舞图

新中国建国之后,传统民俗活动中男女平等的价值观重新确立,女性重新获得了民俗活动的参与权利,再现了“男女聚集,跳舞长歌”的场面。但是,长期以来,传统文化形成的惯性力,男人仍然是摆手舞、毛古斯舞等传统体育的主角,就连毛古斯舞中有母女两个女性角色也一般由男人装扮。新中国建国后,为改变旧中国民族成份和族称混乱的状况,有利于保障少数民族的平等权利,自1950年起,由中央及地方民族事务机关组织科研队伍进行民族识别工作。国家民族识别政策的影响和感召下,1953年秋,永顺县文化馆干部唐天霞到双凤村挖掘整理摆手舞、毛古斯舞等。土家族摆手舞、毛古斯舞这些神堂艺术,逐渐掀开了神秘的面纱,引起了国内学术界的关注。1956年,双凤村的彭若兰、田仁信参加全国第2届民间音乐舞蹈大会,表演摆手舞等土家族舞蹈,受到周恩来、彭德怀、贺龙等国家领导人的接见,这个历史性事件在双凤村引起了巨大轰动。在政治力量的推动下,双凤村摆手舞、毛古斯舞等传统体育的社会功能逐渐从宗族祭祀仪式中延伸开来,融入现代舞蹈元素,并借助舞台表演形式,展现出少数民族的时代风貌(图10、图11)。1964年,唐天霞等再一次到双凤村组织大型摆手舞活动,成为双凤村村民最为深刻的历史记忆。因为,1966年之后的10年“文化大革命”,由于摆手舞、毛古斯舞存在一些宗教祭祀和性崇拜内容,被定性为“封、资、修、破”四旧活动而禁跳。摆手舞、毛古斯舞的组织者梯玛也被当作封建迷信宣扬者而屡屡受到批判斗争、游街示众,他们大多从此销声匿迹。“文化大革命”时期的错误政治路线,使土家族摆手舞、毛古斯舞等传统体育发展遇到了最为严重的灾难期。

图10 梯玛跳摆手舞时所用法器

图11 具有土司制度遗风的摆手舞

第3个历史重要时期:20世纪80年代初至21世纪初,媒体式传统体育的文化传播。

改革开放之后,我国的少数民族乡村社会正在经历一次加速发展期,逐渐从传统的、农业的、封闭的、贫穷的社会走向现代的、开放的、民主的、富裕的社会转型。双凤村除了经济的迅速发展,文化传播也形成了全方位的覆盖,在各个领域发挥着巨大作用。一方面,这种文化传播是土家人对本民族文化的内在需求。从20世纪80年代开始,双凤村村民及其周边的土家族共同拍摄了“万人摆手迎国庆”、“欢乐毕兹卡”、“社巴日”、“摆手舞”、“土家族毛古斯”、“生命之绝唱——土家族传统舞蹈”等浓郁土家族特色的电视节目,并陆续推广到湖南省等地方卫视及中央电视台各个栏目,在增强民族自信心和自豪感的同时,也让世界各地群众认识和了解土家族特有的民族传统文化;另一方面,文化传播也是外来文化对土家人的渗透影响。90年代以后,中央电视台等各级媒体的到访,对双凤村民族文化的传播及其传统体育的发展起到了推波助澜的重要作用。比如,中央电视台海外部、中央电视台社教中心记录片部、中央电视台《生活》栏目组、湘西电视台“记录湘西”节目组等单位,为了宣传国家民族政策、传承民族文化、提高栏目收视率等方面的需求,纷纷来到双凤村实地写生拍摄(图12~图14)①媒体签名留念材料由双凤村现任村支书彭振奎提供。。双凤村摆手舞、毛古斯舞等活动,根据媒体拍摄的需要,选择性的重新编排和展演,将传统体育推向了更高的发展平台。多元化的市场关系和群众更高更好的物质文化生活需求相结合,成为文化传播的根本性推动力量。

图12 电视媒体到访签名图

第4个历史重要时期:21世纪初至今,旅游式传统体育喜忧参半。跨入新世纪,国家全民健身、非物质文化遗产保护等政策的贯彻实施,土家族传统体育活动成为当地重要的健身手段和经济收入来源。2003年4月,北京中华民族园邀请双凤村村民彭英威、田仁信、彭家齐到北京参加土家山寨举办的社巴节活动。2008年2月21日,永顺县3乡8寨千余名土家人齐聚双凤村,举行“迎奥运闹元宵千人大摆手”活动。同年8月8日,以双凤村为主体的1 000余土家族村民赶赴北京,《土家族毛古斯·安庆》代表湖南省参加2008北京奥运会开幕式前的表演推荐节目。2000年以来,双凤村大力发展村落民族旅游,修建了“土家第一村”寨门和村级水泥公路,被评为2星级湖南省乡村旅游区。如有旅游团队到访,双凤村村民晚上都会在摆手堂两侧点上火龙,社巴坪中点燃篝火,表演土家族传统的摆手舞、毛古斯舞,并邀请游客一起跳,狂欢到深夜。村落旅游经济的迅速发展,为双凤村村民带来实惠的经济收入,每一场表演他们可以获得30~50元数额不等的经济收入。这对于年人均纯收入仅1 700元的特困村村民来说①双凤村年人均收入指标来自永顺县大坝乡农经管理站2010年的统计指标。,是一笔价值不菲的收入。但是另一方面,摆手舞、毛古斯舞根据旅游表演的需求,增加了游客的参与环节,动作被压缩为13个动作,这些变革对于传统体育发展和文化传承也带来了许多不利的因素。在商品经济大潮之下,土家族传统体育的经济性、商品性逐渐得以呈现。

图13 纸质媒体到访签名图

图14 知名学者到访签名图

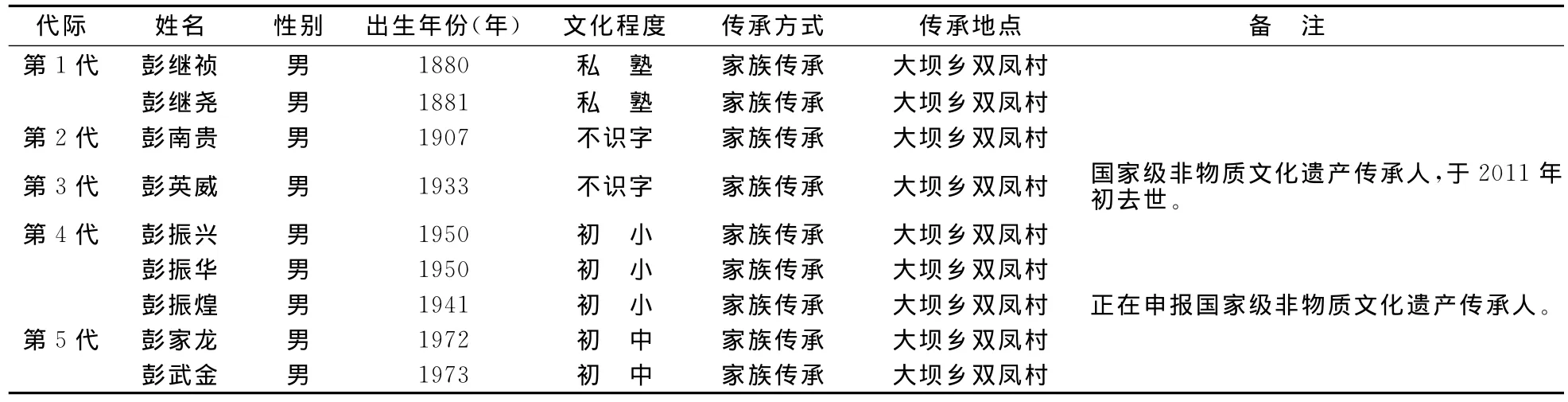

4 村落少数民族传统体育的生态传承方式

行之有效、稳定性高的传承方式,是传统体育延续和发展的重要因素。在双凤村,土家族传统体育存在着非结构式社会传承、家族传承和师徒传承3种生态传承方式。其中,非结构式社会传承是一种较为普遍的传承方式,它没有严密的组织结构,没有严格的传承规范,对学习者也没有具体的行为要求。土家族摆手舞、毛古斯舞等传统体育基本技能,不仅土生土长的村里人可以学习,村外嫁过来的外族媳妇只要感兴趣,也可以学习和参与。这种非结构式社会传承方式,使双凤村的男女老幼都掌握了一定的传统体育基本技能。双凤村摆手舞、毛古斯舞的非结构式社会传承还存在一种“偷师”习俗,既摆手舞、毛古斯舞师傅表演时,学习者可以任意观看和学习,但是师傅不会手把手的教你,你最终能掌握技术多少和好坏,全凭个人的悟性和努力。在双凤村,摆手舞、毛古斯舞中的宗教程序、祭祀禁忌、祭祀巫词、法事唱曲、成套动作及动作内涵等属于核心文化层。这种核心文化层的传承,一般都是通过家族传承和师徒传承(师徒关系也一般存在血缘关系)的方式,世代延续(表2、表3)。由于土家族是只有语言、没有文字的民族,所有的传承方式都是通过口传心授的方式进行,传承体系十分脆弱。为了避免土家族摆手舞、毛古斯舞这些传统体育的精粹随着社会变迁而流失,永顺县文化馆于1984年2月从双凤村聘请了3个摆手舞、毛古斯舞老艺人,全面回顾总结了摆手舞、毛古斯舞的源流、沿革、跳法、动作、鼓点、程序等。经过地方政府文化部门的整理,从摆手舞、毛古斯舞204个原始舞蹈动作中,精选出24个动作,编辑成册进行普及。同年8月,永顺县各乡镇、中小学和县直厂矿均选派2名艺术骨干,举办了首届“永顺县土家族社巴舞培训班”,并开展了摆手舞、毛古斯舞等表演竞赛活动。2009年,永顺县双凤村农民培训学校在双凤村“土家族毛古斯舞、摆手舞传习所”培训土家民族文化,如土家语、土家传统舞蹈节目等。近年来,在永顺县中小学的体育课程中也增加了摆手舞、毛古斯舞等传统体育进课堂的活动,新型的传承方式为拓展传习群体奠定了良好的条件和基础。

表2 双凤村毛古斯舞传承谱系一览表

表3 双凤村摆手舞传承谱系一览表

从双凤村的生态传承方式来看,基于血缘关系的家族传承机制,具有保守性、稳定性、控制性等特点,对核心文化层的延续具有一定的意义。但是,由于基础性群体十分薄弱,很容易造成传统体育传承链的断裂,出现后继无人的情况,生态传承体系十分脆弱。而现代的社会培训、传统体育进课堂等多种传承方式,由于场地设施、活动经费、师资来源、组织保障等多种社会因素的制约,目前并没有形成有效的良性运行机制。

5 村落少数民族传统体育的生态发展困境

5.1 传统经济结构断裂给传统体育发展带来的隐忧

双凤村主要由彭氏和田氏两个家族构成,家族的族山、族田每年所获得收益的一部分就用于传统体育活动的固定支出,包括摆手堂的修葺①摆手堂,土家族用于祭祀祖先和跳摆手舞的“廊场”。凡有土家族聚居的中心村寨,都建有摆手堂,是土家族传统体育活动的主要场所。,每年社巴日摆手舞、毛古斯舞等传统祭祀活动的开支等。例如:双凤村的第1座摆手堂,就由双凤老寨和其他7个新寨共同出资进行建设,平时安排1人专职打扫管理。摆手堂管理人员的生活费用,以及摆手堂破败时的修葺费用,基本都从族山、族田的收入中开支。20世纪50年代以后,家族组织开始瓦解,在村寨事务中已经失去了基本的职能。在文化大革命期间,第1座摆手堂被当作“四旧”拆除。80年代,实行联产承包责任制以后,“族山”、“族田”被划归个人,传统体育发展失去了经济来源。目前,双凤村的集体收入中没有活动场地的修葺、传统活动的组织与管理等经费的支出项目,仅仅依靠县、乡两级地方政府的偶尔拨款,缺乏传统体育发展的稳定性和持续性。双凤村第2座摆手堂于1988年由湘西州建设委员会筹资1万元兴建,后由台湾回双凤村的彭超捐赠2 500元修整②第2座摆手堂的建造费用及经费来源,根据第2座摆手堂的奠基纪念碑铭文整理。。这座摆手堂建于山顶开阔之处,后来被大风刮倒。2000年,经双凤村村民多次申请,由湘西自治州永顺县民委资金资助1万元,双凤村村民出义务工,将大风刮倒的第2座摆手堂木料,拉到山下彭田宗祠原址重建成第3座摆手堂,现为“土家族毛古斯舞、摆手舞传习所”。3次摆手堂修建的历史,犹如生动传神的画卷,展现了传统经济结构断裂给传统体育发展带来的隐忧(图15至图17)。

5.2 劳动力人口的迁徙造成传统体育后备人才缺乏

双凤村地处山冈,交通环境闭塞,山冈上满足人口增长的物质条件有限,对外人口流动一直都存在。改革开放以后,打工热潮席卷全国,也影响到年人均纯收入仅有1 700多元的偏远村寨。20世纪90年代以来,外出做生意的人数不断增加,加剧了双凤村人口的对外流动。2010年,双凤村共有96户,325人,常年外出务工劳动力达到172人(其中,乡外县内56人,县外省内25人,省外91人)。近年来,双凤村小学由于教育资源的整合,被合并到永顺县城,村里的适龄儿童都必须到城里去读书、学习和生活。县城小学没有给这些偏远村落的小孩提供寄宿条件,所以双凤村部分小孩父母不得不在县城租房子,一边照顾小孩,一边做一些零工维持生计,基本上常年不回村。两种因素叠加,目前双凤村常年居住的都是中老年人,很少见到教育适龄儿童和青年人。劳动力人口的迁徙,出现了土家族传统体育的年龄断层和后备人才缺乏。

图15 第1座摆手堂遗迹

图16 第2座摆手堂奠基碑

图17 第3座摆手堂全景

5.3 现代文化的交流传播带来群众生活方式的改变

双凤村的摆手舞、毛古斯舞等是最具有民族特色、最能反映古老遗风的土家族传统体育,是土家族原始的宗教祭祀仪式。摆手舞、毛古斯舞最隆重的节日叫“社巴日”,汉语叫“调年”或“跳年”[4],是土家族群众庆贺新年、纪念祖先或是团圆联欢的重要时刻。乾隆时期的《永顺府志》,对当时的摆手舞活动有所记载:“各寨有摆手堂,每岁正月初三至十七日止,夜间鸣锣击鼓,男女相距,跳舞唱歌,名曰‘摆手’,此俗犹存[16]”。建国以后,土家族被定性为单一民族,各地研究学者和电视媒体的纷纷到来,他们获得珍贵的素材之余,也给这个僻静的村落带来了精彩的现代文化。现在的双凤村逐渐打破了传统的寂静,部分先富裕起来的家庭装上了卫星电视接收器,每天晚上收看电视节目成了他们重要的生活方式。据不完全统计,双凤村96户家庭,目前有22户模拟制电视,可接收到40多个频道,其中,包括不少国外频道。电脑上网和打麻将这个在城里普遍存在的娱乐消遣,也成为双凤村土家族群众业余生活的主要方式。现代文化的交流与传播,打破了传统文化的固定格局,群众生活方式变得丰富多彩,必然会对传统体育产生冲击和影响。

5.4 传统组织职能消失与现代组织尚未确立的矛盾

土家族传统体育活动依赖传统的社会组织体系来保障、维系和开展,这种严密的组织系统由宗祠、族谱、族田、族规、族长等组织要素共同构成[14]。宗祠(摆手堂)是土家族传统体育活动开展的主要场所,族谱影响和制约着传统体育的传承,族田是传统体育活动的资金来源,族规规定着传统体育的活动内容、程序和制度,族长是宗族组织的首领,也是土家族传统体育的实际组织者和领导者。这种传统的社会组织体系保证着传统体育延续千年而不衰。1949年以来,历次的政治运动对传统的社会组织体系产生了重大影响。改革开放以后,经济发展的大潮和信息传播的加快,现代意识和主流文化已经深入到双凤村村民的日常生活。族田、族规已经成为历史的印记,族谱和宗祠也仅仅具有象征性意义,族长的人选也由村民自治委员会推选的村长所替代,传统的社会组织体系在社会的快速转型中支离破碎。传统社会组织体系的消失是历史演化的规律,但是,目前能促进土家族传统体育转型、创新、发展的现代社会组织尚未确立,这无疑是新的历史时期传统体育发展必须直面的困境。

5.5 落后的思想观念严重阻碍传统体育的转型发展

双凤村这个原始遗风保存较好的土家族山寨,在“万物有灵”传统观念的支配下,村民自然崇拜、图腾崇拜、土王崇拜、祖先崇拜之风盛行,这与他们善猎、从事山地农耕和土司制度的遗存等方面有着很强的渊源。正月期间的“社巴日”,土家族摆手舞、毛古斯舞等传统体育活动开展之前,村民首先要祭祀祖先,梯玛举行祭仪后,再带领土家男女老少,击鼓歌舞,传统体育的宗族祭祀特征清晰而鲜明。除此之外,双凤村日常生活中的婚、丧、嫁、娶,以及生、老、病、死等,都要请巫师主持祭祀、驱邪祈福。土家族的巫风、巫术是原始宗教中的一个分流,它在历史的长河中确实有一定的社会功能和价值。但是,目前村里的部分土家人还把自身的健康和生活的向往寄托在巫师的巫术上,没有科学的健康观念和保健意识,对自己的身体健康状态从不关心,对“花钱买健康”更觉得不可思议。在这种传统观点支配下,严重影响了他们参加体育锻炼的主动性和积极性,并使全民健身工作的宣传、发动、组织和开展举步维艰。

6 村落少数民族传统体育发展的生态修复机制

我们国家正在建设一个现代化的社会,中国少数民族传统体育的文化发展,在保留民族主体精神的基础上,必须打破它原有的结构、秩序而实行新的组合或创新,建立适应现代化社会需求的生态修复机制(图18)。

图18 少数民族传统体育发展的生态修复机制示意图

首先,形成少数民族地区经济持续增长的发展模式。“经济领域在发展和现代化方面居于首要地位,经济问题的解决,……,具有头等重要的意义[1]”。少数民族村落经济基础薄弱会导致:传统体育活动古建筑、古遗迹的保护和修葺缺乏相应资金,传统体育活动缺乏组织和管理经费,传统体育活动的创新和发展缺乏培育基金等问题。更主要是村里留不住人,许多年轻人都去外地沿海发达城市打工,会导致传承体系后继无人等发展问题。所以,发展村落经济是硬道理。首先,扩大农副产品的生产规模。双凤村有两宝:桐油和茶叶。桐油在土司时期是土司王进贡给朝廷的贡品。茶叶品质优良,被誉为“土家春”,2007年夺得湖南第8届“湘茶杯”金奖。但是,全村仅有1 000余棵桐油树,200多亩茶叶,种植面积太少、产能低下,无法形成规模生产效应;其次,加强农副产品的企业深加工。目前,村里面只有两个茶叶生产加工的手工作坊,产品的附加值太低。村里收购价300元/500g的“土家春”,经过经销商的产品精包装可卖1 500~2 000元/500g。村落经济发展应扩大农副产品的种植面积,形成规模效应,注重农副产品的深加工、增加农副产品的附加值,为夯实村落经济奠定基础条件;最后,注重村落民族旅游纪念品开发。现在到双凤村考察、旅游、休闲的人越来越多,村里可以将少数民族传统体育器具与民族服饰、手工艺品等相结合,形成旅游纪念商品,增加村民业余性收入。村落少数民族传统体育发展问题,不仅是传统体育自身的问题,双凤村“特困村”的帽子不摘掉,土家族传统体育就没有可持续发展的源泉和动力。

其次,建立村民自治的传统体育社会组织管理体系。现在的双凤村少数民族传统体育组织与管理,基本依靠政府的行政权力在推动和实施。政府在少数民族传统体育发展中的主导行为,取得许多成绩的同时,也弱化了村民自治管理的积极性。所以,当传统的社会组织职能逐渐消失的同时,应该建立适应社会发展的,以村民自治为核心的现代社会组织。目前,在双凤村可以建立以旅游管理协会为中心的老年人协会、妇女协会和青少年传习协会等村民自治的现代社会组织。旅游管理协会负责村落民族旅游宣传和推广,传统体育的表演和开发,游客团体的接待等工作;老年人协会负责妇女、青少年传统体育的教学,传统体育的挖掘和整理,同时,种植时令蔬菜满足旅游餐饮需求;妇女协会负责妇女传统体育的学习和表演,民族服饰、手工艺品等旅游纪念商品的制作;青少年传习协会负责传统体育的学习和表演。这个村民自治的现代社会组织体系如果良性运行,妇女、青少年可以通过旅游表演获得稳定收入,同时加强了传统体育技能的传承;老年人可以通过出售时令蔬菜获得固定收入,同时,将所掌握的传统体育技能传授给下一代;旅游管理协会通过组织旅游表演获得经济收入,也不用担心传统体育表演人才缺乏和时令蔬菜的供应。以村民自治为主要特征的现代社会组织体系的建立,可以使村落传统体育获得更为广阔的发展空间。

再次,加强村落少数民族传统体育的文化同源移植。双凤村历经岁月的洗礼,少数民族传统体育的动作技能及文化记忆必然会随时间产生流失的现象。特别是“文化大革命”期间,双凤村的摆手舞、毛古斯舞有10多年没有跳了。村里及周边地区摆手舞、毛古斯舞中的宗教程序、祭祀禁忌、祭祀巫词、法事唱曲、成套动作及动作内涵等只有少数几个梯玛会,他们的年纪都70多岁,有些内容已经记忆不全。除此之外,双凤村土家族还有拱龙、抢羊儿、鲤鱼标滩、蚂蚁晒肚、鸡公走路、垒宝塔、跳马等鲜明民族特色的传统体育活动,目前仅存在于老人的记忆中,基本已经消失。这种村落少数民族传统体育发展中的文化断裂现象,需要依靠文化同源移植来复原。永顺双凤、湖北恩施、重庆来凤、贵州铜仁都在毗连的武陵山地区,同属于土家族文化生态圈,有些传统体育文化记忆的缺损可以到其他地区实地考察,进行文化同源移植。特别是永顺县双凤村与龙山县坡脚坪之间,源流关系最为紧密。双凤村土家族毛古斯舞中讲述双凤村起祖太公的迁徙历史时,有这样一段唱词:“老公公,老公公,你从哪里来的?”,“我从龙山坡脚来的!”[10]。这证明龙山县坡脚坪地区可能是土家族摆手舞、毛古斯舞最古老的发源地,可以作为文化同源移植的重点考察地域。

最后,营造以少数民族传统体育为核心的文化生态村。一个民族村寨,包括了该民族所有的文化要素,它是最全面、系统、集中的负载本民族各类民俗事象的相对完整社区[6]。少数民族传统体育是村落的一种民俗事项,如果将传统体育从村落文化生态系统中剥离,传统体育会失去生存和发展的土壤。所以,村落少数民族传统体育发展,必须营造以少数民族传统体育为核心的文化生态村。文化生态村建设,需要加强少数民族体育活动古建筑、古遗迹的保护和修葺;收集整理与少数民族传统体育相关的文物古迹和地方文献;条件成熟时建立村落民族文化生态博物馆。村落少数民族群众要加强自身教育和培训,使之具有积极心态、开阔视野和创新能力;并做好少数民族传统体育发展的宣传、传承和保护工作。地方政府要转变管理方式和政府行为,加快服务型政府建设,充分发挥其规划、统筹、决策、执行的功能,营造以少数民族传统体育发展为核心的文化生态村,提供财政支持、政策制定、法律法规、组织管理、科学研究等多层次的支持系统。

7 结语

村落少数民族传统体育是一种民俗事项。它往往与少数民族历史发展过程中遗留的生产方式、风俗习惯、宗教信仰、传统节庆、民族心理等都存在十分紧密的内在联系,受自然环境、社会经济环境、社会制度环境等制约和影响。少数传统体育在社会发展的历史长河中,历经岁月的洗礼,活动的形式、组织、内容和内涵等方面潜移默化发生了许多改变。特别是改革开放之后的市场经济,给村落少数民族传统体育发展带来史无前例的冲击和影响。如传统经济结构断裂给传统体育发展带来的隐忧;劳动力人口的迁徙造成传统体育后备人才缺乏;现代文化的交流传播带来群众生活方式的改变;传统组织职能消失与现代组织尚未确立的矛盾;落后的思想观念严重阻碍传统体育的转型发展等等。综观双凤村土家族传统体育的文化生态变迁历程,我们很清楚地意识到,少数民族传统体育发展问题不仅仅是体育自身的问题,要具备与社会主义市场经济相一致的生态结构,形成与社会文化高度发展相协调的运行环境,在保留民族主体精神的基础上,必须打破它原有的结构、秩序而实行新的组合或创新,建立适应现代化社会需求的生态修复机制,营造以少数民族传统体育发展为核心的文化生态村,才是实现传统体育可持续发展的有效途径。

[1]埃森斯塔德.现代化:抗拒与变迁[M].张旅平,沈原,陈育国,等译.北京:中国人民大学出版社,1998:57-58.

[2]冯天瑜,何晓名,周积明.中国文化史(第2卷)[M].上海:上海人民出版社,2005:8-10.

[3]符为霖.龙山县志·风俗(清光绪四年刻本)[M]:北京:中国国家图书馆数字方志,1878:30.

[4]胡履新.永顺县志(民国19年版)[M].北京:中国国家图书馆数字方志,1930:40.

[5]湖南省文化厅.湖南省非物质文化遗产名录[M].长沙:湖南人民出版社,2009:325-341.

[6]黄萍,杜通平,李贵卿.文化生态村:四川民族旅游可持续发展的有效模式[J].农村经济,2005,(1):106-109.

[7]刘孝瑜.民族知识丛书——土家族[M].北京:民族出版社,1989:1-2.

[8]马翀炜,陆群.土家族——湖南永顺双凤村调查[M].昆明:云南大学出版社,2004:1-5.

[9]彭勃.永顺土家族[Z].湖南省永顺民族事物委员会,1992:42-45.

[10]彭荣德.梯玛歌[M].长沙:岳麓书社,1989:4.

[11]司马云杰.文化社会学[M].北京:中国社会科学出版社,2003:152-154.

[12]魏式曾.永顺县志(同治十二年刻本)[M].北京:中国国家图书馆数字方志,1873:85.

[13]吴理财.村落社会与选举制度[J].社会,2000,(11):32-34.

[14]徐扬杰.中国家族制度史[M].北京:人民出版社,1992:313.

[15]永顺县志办公室.永顺县志[M].长沙:湖南人民出版社,1995:97.

[16]张天如.永顺府志(乾隆28年刻本)[M].北京:中国国家图书馆数字方志,1763:9.

[17]张子伟.湖南省永顺县和平乡双凤村土家族的毛古斯仪式[M].台北:财团法人施合郑民俗文化基金会,1996:67-69.

[18]朱雄君.祖先崇拜的社会功能——基于湖南石村的实证分析[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2008,9(2):50-56.

Cultural Ecology Study of Village Minority Traditional Sports Development—Field Investigation Report on Shuangfeng Village of Tujia First Village

WAN Yi

This paper,taking cultural ecology as the theoretical support,and using field investigation and the qualitative research paradigm,analyzes cultural and ecological structure and transformation,ecological heritage ways,development dilemma and repair mechanism of the village traditional sports in the process from tradition to modern,explores the ecological model of village minority traditional sports development.The result shows that village minority traditional sports are a kind of rituals.The development problem of village minority traditional sports is not only the problem of sports itself.It must have ecological structure consistent with the socialist market economy,form operating environment coordinated with the highly development of social culture,establish ecological repair mechanism compatible with modern social needs,build cultural ecological village taking minority traditional sports development as the core.This is the effective way for traditional sports to achieve sustainable development.

village;Shuangfengvillage;minoritytraditionalsports;culturalecology

G80-05

A

1000-677X(2011)09-0041-10

2011-06-23;

2011-08-20

国家社会科学基金资助项目(10CTY005);国家社会科学基金重大招标项目(10&ZD129);国家体育总局民族体育重点研究基地开放基金项目(编号4)。

万义(1977-),男,白族,湖南张家界人,讲师,硕士,主要研究方向为民俗体育与文化,Tel:(0743)8564218,E-mail:wanyi2007@163.com。

吉首大学体育科学学院,湖南吉首416000 Physical Education College,Jishou University,Jishou 416000,China.