英汉学术书评的认知情态对比研究

程春松

(衢州学院外国语学院,浙江衢州,324000)

英汉学术书评的认知情态对比研究

程春松

(衢州学院外国语学院,浙江衢州,324000)

从认知情态的角度对英汉两种语言的学术书评进行对比研究。两种语言都使用了大量的认知情态表达,且隐性表达多于显性表达,这既体现了礼貌原则,又可以避免原书作者和读者潜在的批评,而且还不会影响信息的传递。但是英语中的主观性认知情态比例和显性认知情态比例都要高于汉语。这一不同点反映出东西方不同的文化和不同的思维方式。

学术书评;认知情态;对比研究

学术书评是书评的一种,“主要从学术专业角度衡量书籍的价值,本身也可以说是一篇学术论文”[1]。学术书评属于学术语篇,但它们很少被列为论文和其他学术著作的参考文献,因而往往被忽视[2]。Hyland认为它们是“有点被忽略了的语类(a somewhat neglected genre)”[3]。

对书评进行语言学方面的研究只是在最近10多年才开始兴起。Motta-Roth1995)、唐青叶和唐丽萍等对书评的语类结构进行了研究[2,4,5],王红阳和程春松运用评价理论对书评中的态度意义进行了研究[6]。除此之外,其他角度的研究很少,英汉对比的研究就更少了。本文拟从新的视角,即认知情态视角对英汉两种语言的学术书评进行对比研究。本文从各类学报和期刊收集了5篇英语学术书评和5篇汉语学术书评,把这10篇学术书评中的认知情态表达进行梳理、归类,然后认知情态的角度对两种语言中的学术书评进行对比分析,找出它们之间的异同点,并解释为什么会出现这些异同点。

一、认知情态

认知情态是多种情态类型中的一种,是表达人际功能的重要手段。它“表达说话者对一个命题真假的信心”[7]。具体说来,认知情态指的是说话者对一个命题的看法和态度,是在肯定与否定之间一系列表达不同程度的可能性意义[8]。“认知情态的作用是说话者对真实值表示不确定或缺少承诺,是说话者对所陈述的命题的现有知识状态的反应”[9]。

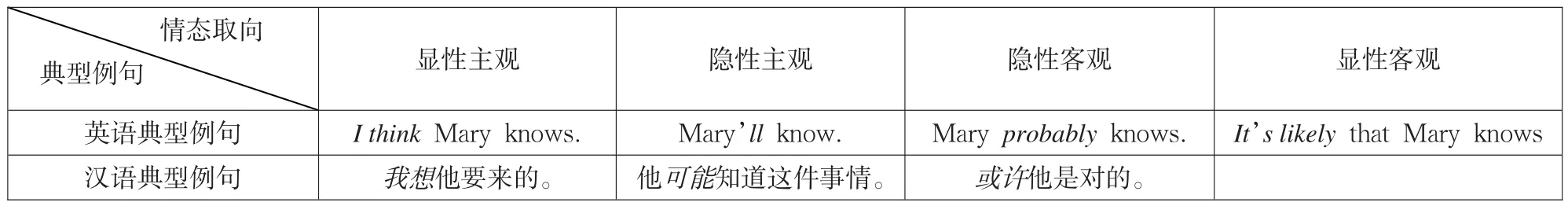

在语篇中,认知情态可由多种方式来体现,如情态动词、副词(如probably,usually,possibly,always,certainly,obviously,恐怕、大概、大约、大体等)、动词(如think,believe,suggest,doubt认为、相信、怀疑等)、介词短语(如in my opinion,to some extent,to my mind,in all probability在我看来、依我看、按我的想法、在某种程度上、在一定程度上等)。如果认知情态来自于说话者的主观推测,那么这时说话者表达的认知情态意义就更具有主观性,即具有主观取向(orientation),相反,如果推断来自于一定的证据,那么相对而言这时的认知情态则更具客观性,即具有客观取向。同时,Halliday还区分了显性(explicit)认知情态和隐性(implicit)认知情态[8]。因此,可以把情态取向可分为4种:显性主观、隐性客观、隐性主观和显性客观。汉语中没有显性客观的认知情态表达。表1是四类认知情态取向以及典型例句。

二、讨论与分析

(一)综合对比

通过10篇英汉学术书评中认知情态的分析,我们发现,在两种语言的学术书评中都存在大量的认知情态表达。英语学术书评中总共出现了251次,汉语学术书评中总共出现了224次。

出现大量的认知情态表达首先可以用语用学中的礼貌原则(politeness principle)来解释。“礼貌”本身是日常生活行为中具有道德或伦理意义的一项行为准则,包括人们为维护和谐的人际关系所做出的种种努力。在Brown&Levinson看来,礼貌是为了满足面子需求所采取的各种理性行为[10]。许多言语行为本质上是威胁面子的,讲究礼貌就是要减轻某些交际行为给面子带来的威胁。

学术书评是学术语篇的一种,它牵涉到作者与原书作者、作者与读者之间的关系。书评作者不仅要照顾原书作者和读者的面子,还要给自己挣面子,同时还要保证信息的有效传递。在学术书评中,具有情态意义的词语或句型的使用是各类礼貌策略的一种,即消极礼貌策略(negative politeness)。它主要是以“回避为基础”的(avoidance-based),其主要特征是谦让,回避出风头,自制而不夸夸其谈[11]。在学术语篇中,为避免原书作者和读者可能的批评和挑战,作者先降低自己,即贬低自己观点的价值。这一策略使语义表达比较模糊,语气比较委婉,这说明作者是为了照顾原书作者或读者的面子,而不仅仅是有效地传递信息,如:

表1 认知情态取向分类和典型例句

(1)...and not least for the further reflections it(the book)may inspire in the reader.

(2)A simple example may help the difference between Literalism and FR’s version of contextualism clearer.

(3)第五章介绍了类型论初步知识后,似乎应该紧接第七章“λ—转换”的内容。

(4)有时函项的写法也显得不够规范。

例(1)中may的使用减少了对读者的消极面子的威胁。May的使用好像使这句话的力量有所减弱,但并没有影响作者的真实信息的有效传递。例(2)中的may、例(3)中的似乎和例(4)中的显得减少了对原书作者的积极面子的威胁,而且也没有影响信息的有效传递。因此,认知情态的使用可以避免原书作者和读者的潜在的批评,使信息更容易为原书作者和读者接受,从而增加信息被认可的机会。

其次,情态意义就是是非之间的度,是说话者对客观事物的认识不足而缺乏信心的表现。客观世界是无限的,而我们对客观世界的理解和认知却是有限的。“我们对客观世界的理解受制于我们知识和经验的积累,于是当我们用语言来再现我们对客观世界的认识和理解时,我们有时会缺乏足够的证据而显得不是那么信心十足,以至于心有余而力不足,会自觉不自觉地含糊其辞,模棱两可”[12]。这时我们说出的话便是是中有非,非中有是。如:

(5)The importance of the key results of the investigation,notably the hierarchy nominals>adjectivals>verbals,which represents a potential implicational universal with respect to copularization,can perhaps be best appreciated by speaker of such a language.

(6)I think,and I am less confident that there would be general agreement that this span of“Cathedral”is a recognition story.

(7)具有问题意识和创新意识的学术研究,有可能在相关研究领域里发出自己独特的有价值的声音,进而逐渐使自身成为该领域的研究对象。

(8)每当观众面对这种充满理性色彩的观念戏剧,很难得到感性的艺术享受,而往往得到一种震撼心灵的理性思考。

例(5)中的can perhaps、例(6)中的I think和would、例(7)中的可能和例(8)中的往往表明上述观点是作者的推测,作者对此没有十足的把握。虽然追求科学性和客观性是公认的科学话语的必备特点,但是,学术书评中用了较多的表示推测的认知情态词并不与科学相悖。因为是推测,当然允许存在不同的意见。从这个角度来看,表推测的认知情态词的使用不仅不会削弱话语的科学性和客观性,相反会使话语显得更加科学,因此我们可以“从反面把它看成是追求科学客观性的努力的一部分”[9]。

(二)主观性和客观性对比

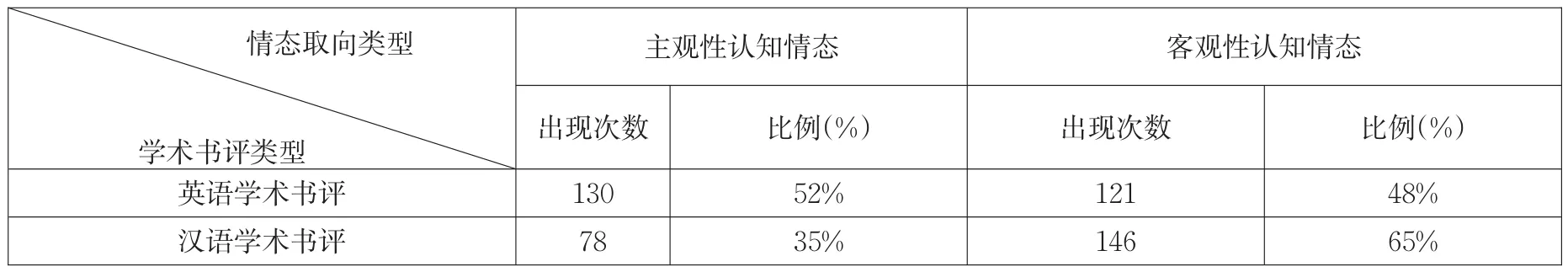

虽然学术书评表达的是作者对某书价值的衡量,其观点具有主观性。但是有时作者会使用一些客观性认知情态表达来体现自己观点的客观性。英汉两种语言的学术书评在主客观性的认知情态的使用频率上存在相同点和不同点。具体情况如表2所示:

从表2可以看出,英语学术书评中的主观性认知情态出现了130次,比例是52%;客观性认知情态出现了121次,比例是48%。汉语学术书评中的主观性认知情态仅仅出现了78次,占所有认知情态的35%;客观性认知情态出现了146次,占所有认知情态的65%。

从客观性认知情态角度来看,两者具有相同点。它们都用了较多的客观性认知情态。英语学术书评中的客观性认知情态比例是48%,接近一半;汉语学术书评中的客观性认知情态的比例是65%。这是因为学术书评属于学术语篇,如上所述,追求科学性和客观性是公认的学术话语的必备特点,而客观性认知情态则有助于表达思想观点的科学性和客观性。

但是,相比之下,英语学术书评中的主观性认知情态比例更高,而汉语学术书评中的客观性认知情态比例更高,说明汉语书评作者更常用客观情态来隐藏思想观点的主观性。两种语言的学术书评存在这方面的区别体现了两种不同的文化观念。中国人比较谦虚谨慎,而英美人比较大胆直露。在交际中,中国人讲究含蓄和委婉。这种文化反映在学术书评语言中,表现为评论者言语谨慎,更加强调自己的推断来自于一定的证据,而不是主观臆想。相比之下,英美文化推崇坦诚和直率,他们更强调观点的主观性。

表2 英汉学术书评中的主观性和客观性认知情态比较

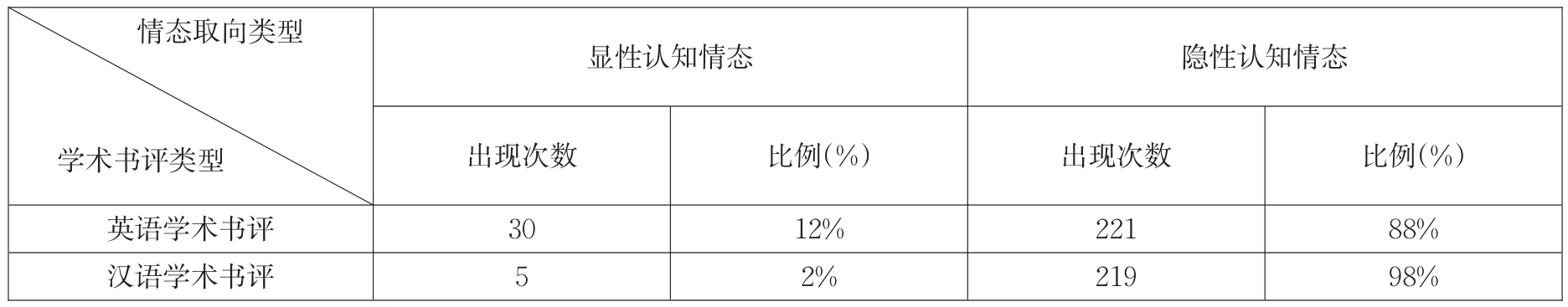

表3 英汉学术书评中的显性和隐性认知情态比较

(三)显性和隐性对比

两种语言的学术书评中的显性和隐性认知情态的具体分布情况如表3所示。

从表3可以看出,一方面,在两种语言的学术书评中,隐性认知情态的比例远远高于显性认知情态的比例,尤其在汉语学术书评中,98%的认知情态表达是隐性的;另一方面,英语学术书评中的显性认知情态的比例(12%)又高于汉语学术书评中的该类情态的比例(2%)。这种现象可以从以下两个方面得到解释。

首先,英语显性认知情态表达是由动词think,believe,suggest,doubt等,介词短语如in my opinion,to my mind等以及某些小句如it’s likely that...,it’s certain that...等加以体现。在这些表达中,动词和介词短语会非常明显地表明思想观点的主观性。过多使用会与学术话语追求科学性与客观性的原则相违背。汉语显性认知情态表达是由动词认为、相信、怀疑等和介词短语在我看来、依我看、按我的想法等来体现。汉语中没有与英语中的it’s likely that...,it’s certain that...等相类似的显性表达,所以汉语学术书评中的隐性认知情态的比例更高。

其次,英美人的思维模式多为直线性,喜欢直接表述,而中国人的思维模式大多为螺旋型,喜欢委婉含蓄的表达[13]。因此,中国人不太愿意用显性手段来表达自己的观点,相比之下,英美人更强调与他人的不同之处,更强调用直接的显性手段来表达自己的思想观点,如:

(9)However,to my mind,this criterion,too,is inoperative.

(10)I think the relationships must be described in other terms.

上述两例中的to my mind和I think是显性认知情态表达,它们直接表达了作者的主观看法。

本文从认知情态入手,选取5篇英语和5篇汉语学术书评为研究对象,对英语学术书评和汉语学术书评进行了对比

研究。经过对比得出如下结论:两种语言的学术书评都使用了大量的认知情态表达,这可以用礼貌原则加以解释。而且,认知情态的使用会给作者留有一定的余地,可以避免原书作者和读者潜在的批评,而又不影响信息的传递。除此之外,在所有的认知情态表达中,隐性表达占了绝大部分。由于英汉两个民族在文化和思维模式方面的差异,两种语言的学术书评在认知情态使用方面也存在不同点。首先,英语学术书评中主观性认知情态的比例比汉语学术书评要高;其次,英语学术书评中的显性认知情态的比例比汉语学术书评要高。

[1] 徐柏容.书评学[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,1993.

[2] Motta-Roth,D.Book Reviews and Disciplinary Discourses:De⁃fining a Genre[M]//Paper Presented at the TESOL 29th An⁃nual Convention&Exposition.Long Beach,CA,USA,1995.

[3] Hyland,K.Disciplinary Discourses:Social Interactions in Aca⁃demic Writing[M].London:Longman,2000.

[4] 唐青叶.书评的语类结构及其情态的力量动态阐释[J].外语学刊,2004(1):51-55.

[5] 唐丽萍.学术书评语类结构的评价分析[J].外国语,2004(3):35-43.

[6] 王红阳,程春松.英汉语言学学术书评的态度意义对比研究[J].西安外国语大学学报,2008(2):56-60.

[7] Simpson,P.Language,Ideology and Point of View[M].London:Routledge,1993.

[8] Halliday,M.A.K.An Introduction to Functional Gram⁃mar2ndedu[M].London:Edward Arnold,1994.

[9] 李战子.话语的人际意义研究[M].上海外语教育出版社,2002.

[10] Brown,P.&S.Levinson.Universals in Language Usage:Po⁃liteness Phenomena[M]//In Goody,E.(ed.).Questions and Politeness:Strategies in Social Interaction.Cambridge:Cambridge University press,1978:56-289.

[11] 何兆熊.新编语用学概要[M].上海外语教育出版社,2000.

[12] 李基安.情态意义和情态助动词意义[J].外国语,1999(4):19-23.

[13] 张一平,王红昕.论英汉民族思维模式与英汉社交语用差异[J].兰州大学学报,2004(3):47-50.

H314

A

程春松(1978-),男,硕士,讲师,研究方向为功能语言学。