大断面隧道挑顶施工三维数值计算分析

鲁建邦

(中铁三局集团有限公司,太原 030001)

1 概述

郑西客运专线ZXZQ4标段,起点为新三门峡车站出站端(DK247+320),终点至河南与陕西两省省界(DK333+000),正线全长为67.832 km。共有隧道5座,均为双线黄土隧道,分布在吕家崖至台村之间,总长度为6 850延长米,其中最长隧道为盘东隧道,郑西客专黄土隧道结构设计综合考虑了新老黄土(围岩级别及C、φ值)、隧道深浅埋情况及黄土天然含水量等因素。通过和已建成铁路双线及公路黄土隧道进行工程类比,并结合黄土的特性,郑西客运专线隧道采用单洞双线大断面形式[1-3],洞内净空为100 m2(轨顶面以上),开挖面积达164~174 m2。针对黄土隧道交叉口断面大、施工控制难度大、体系转换复杂等特点[4],经过多方调研和现场试验[5],采用逐步改变斜井的开挖方向和型钢钢架的立设角度[6]、加强支护、采用垂直挑顶施工等综合施工技术成功完成斜井和正洞交叉口施工[7],针对以上工况采用三维有限元进行数值计算分析,以期得到挑顶开挖对超大断面隧道施工的力学特征和规律,并论证方案的可行性。

2 工程地质及水文地质

本区为黄土地区,普遍黄土厚度大,广泛存在黄土地区普遍分布的冲沟、陡坎、崩塌、陷穴、人为坑洞等。同时存在松软土等特殊岩土,工程地质条件差。线路位于第四系全新统塌滑堆积层(Q4del),上更新统(Q3eol+al)风积与冲积层的黄土、砂层,中更新统(Q2)黄土、砂层、砾石层中。测区内堆积层较厚,未见构造形迹。隧道主要穿过新黄土,成分以粉粒为主,质地均匀,结构疏松,孔隙比大,具肉眼可见之大孔隙,一般具高压缩性,遇水易崩解湿陷;据试验资料,该场地属中等~严重自重湿陷性场地,自重湿陷深度15~25 m。

隧道洞身主要穿过〈2-2〉、〈2-3〉、〈3-2〉砂质黄土层(Q3eol+al),黄土结构疏松,具有中等~严重自重湿陷性。

地表水为隧道北部的黄河及隧道进出口端的弘浓涧河、沙河。地下水位埋藏较深,在可见水位在小于-30 m,未见地下水出露,黄土塬及阶地上村民生活用水采用机井抽取地下水,一般位于河谷地表水位附近,隧道洞身位于地下水位以上。

3 斜井进正洞施工方法

斜井与正洞交叉口部的钢架,同时承受该区域斜井顶部地层的荷载和正洞拱部钢架传递的荷载,受力复杂,且交叉口部钢架比斜井洞身一般地段钢架的矢跨比又小许多[8]。因此,有必要对交叉口部钢架采取加强措施。

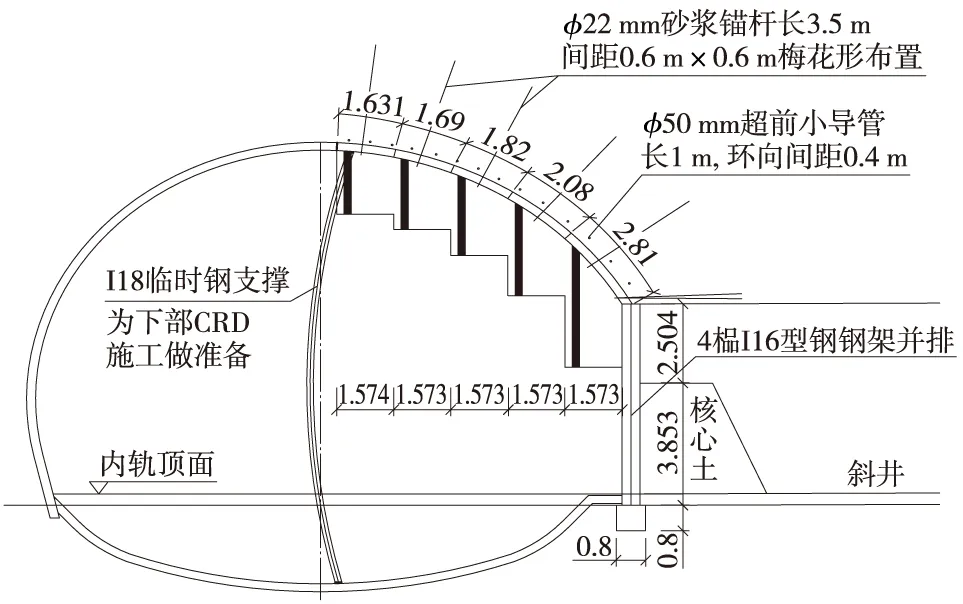

交叉口部加强完成后,自斜井进入正洞采用挑顶方案施工。开挖前施做超前支护,同时紧跟临时支护。

(1)斜井开挖进尺控制在1.57 m左右。

(2)斜井开挖宽度控制在2.4 m以内,以便于安装5榀钢架为宜(安装3榀型钢钢架,2榀格栅钢架)。

(3)开挖后及时喷混凝土封闭。钢架间喷射混凝土前先对掌子面进行喷混凝土封闭支护,视围岩情况酌情打设锚杆[7];沿正洞线路方向两侧打设超前小导管,导管长1 m,环向间距0.4 m。

(4)通道内开挖作业人员为2人,其他为辅助人员。为便于适应不同高度的作业需要,施工现场配备不同高度的梯子。挑顶开挖前向上打设φ22 mm药包锚杆,锚杆长2.0 m左右,锚杆间距0.6 m,循环挑顶高度1.0 m左右,割除余长外露锚杆后重复下一循环。

(5)每一步骤挑顶开挖至设计轮廓时,立设钢架。钢架每单元长度提前按设计加工,两侧为2榀格栅钢架(矩形截面,主筋为φ25 mm钢筋)、3榀为型钢钢架(I25型钢)。根据开挖空间大小,尽可能打设较长的药包锚杆以临时固定钢架位置。钢架之间采用螺纹钢进行纵向连接,环向间距0.6 m,而后网喷混凝土至设计厚度(35 cm)。

(6)待喷射混凝土具有一定强度后,重复上述步骤,直至完成线路右侧的上半断面的钢架立设,并自拱部由上向下立设临时中隔壁钢架和临时仰拱钢架,并对钢架进行网喷混凝土加强支护。

(7)按CRD法施工,先进行线路右侧上下洞室的开挖支护,达间隔距离要求后,自中隔壁墙开孔进入线路左侧自上而下进行线路左侧洞室的施工。

挑顶开挖断面见图1。

图1 挑顶开挖断面(单位:m)

4 挑顶施工三维模型建立及地层参数选取

4.1 模型建立

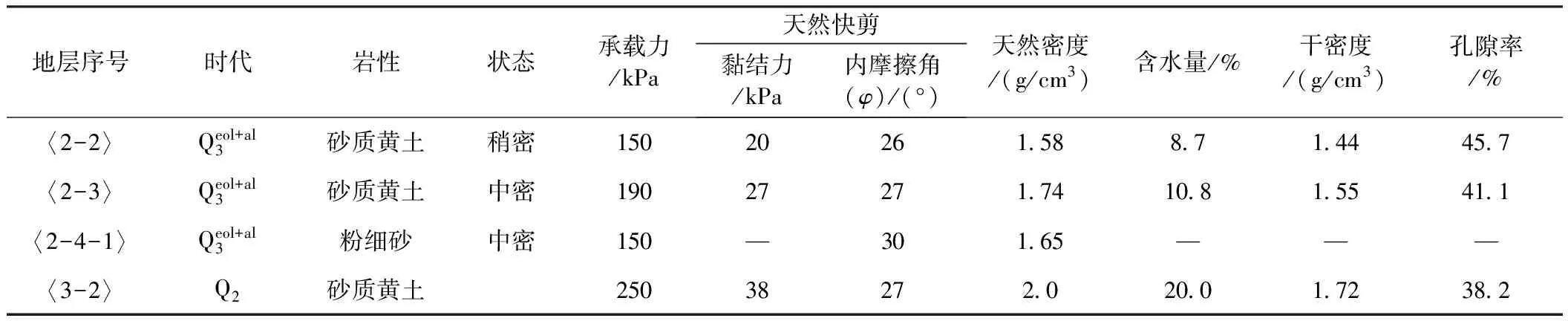

为了更好的模拟挑顶开挖的围岩位移、应力等力学因素变化,建立足够大的模型,以保证固定边界条件的施加不会对实际力学行为产生影响。本模型一共建立52万个有限元单元,而且在隧道开挖部分进行网格加密,距离开挖处较远的地方网格较稀疏。

单元类型主要有4种,即实体单元类型、杆件单元类型(植入式桁架)、梁单元类型及壳体单元类型。围岩及主隧道、斜井隧道核心土均为实体单元类型,隧道锚杆部分为植入式桁架单元,挑顶支撑柱子为梁单元类型,衬砌为壳体单元类型。

隧道挑顶开挖模拟步骤严格按照实际施工步骤进行,以达到在为挑顶开挖之前就可以预测到围岩变化情况预先对薄弱环节制定有效改良措施进而指导施工的目的。

斜井隧道与主隧道模型见图2,挑顶开挖模型见图3。

图2 斜井隧道与主隧道模型

图3 挑顶开挖模型

4.2 本构关系

根据现场取样和岩石力学试验结果,计算中采用莫尔-库仑(Mohr-Coulomb)屈服准则判断岩体的破坏式

(1)

式中,σ1、σ3分别是最大和最小主应力;c、φ分别是黏结力和摩擦角。

当fs>0时,材料将发生剪切破坏。在通常应力状态下,岩体的抗拉强度很低,因此可根据抗拉强度准则(σ3≥σT)判断岩体是否产生拉破坏。

4.3 地层参数选取

根据地质勘查报告和相关补充勘察报告,围岩、注浆层及初期支护的物理力学参数取值如表1、表2所示。

表1 围岩地层物理力学参数

表2 注浆区及初期支护物理及力学参数

5 数值计算结果分析

5.1 应力场分析(图4)

图4 隧道挑顶开挖过程中应力场变化过程

从三维有限元模拟挑顶到转换CRD开挖过程的结果图形可以看出,在斜井隧道与挑顶施工的连接部位,由于所开挖空间突然变大,围岩应力释放较为充分,开挖面有较大位移,挑顶的第一部分上部松散土体与斜井隧道上部松散土体联通,成为较大范围的松散土体,由于大面积的土体失去自稳能力,其自重作为荷载直接作用于支撑结构上,造成支护结构应力较为集中。第一部分和第二部分的挑顶开挖在造成上部围岩应力释放的同时也给下部围岩应力释放提供了空间,出现明显的反拱现象,下部土体变得较为松散,基本和上部位移形成对称分布。鉴于此,在挑顶开挖时,加密支撑支护,以达到用上面的松散土体的自重荷载来抵消下面土体的上拱力的目的,使得上部土体沉降变小的同时,下部土体的反拱量也变小。同时,需要加大台阶进尺,以防止台阶土体发生冲切破坏,同时可以考虑一个台阶上支撑多排支柱,同时考虑台阶土体的加固措施。

5.2 位移场分析(图5、图6)

图5 挑顶开挖支护过程中地层位移剖面

图6 挑顶施工对地表沉降的影响

从开挖支护过程中的位移分布和发展图上可以看出,随着挑顶的开挖,在开挖洞室的周边位移基本都在1.5~5 cm,波及范围在1倍开挖洞室直径之内,从剖面图的位移图可以看出,下部底鼓现象较为严重,主要原因是斜井与正洞交叉部位开挖临空面积较大。在挑顶开挖支护过程中由于斜井交叉部位核心土的留设和加固,正洞左侧的位移量很小,而且波及范围相对隧道周边小很多,所以在大断面隧道挑顶施工过程中,斜井核心土留设和加固对隧道开挖稳定十分重要,经计算本工程最终核心土留设高度为3 m,深度为5 m,实践表明效果十分理想。地表沉降图表明,地表沉降的范围也随之迅速变大,沉降量也逐渐变大,但是从模拟结果看到,虽然挑顶施工的上方沉降范围变化明显,但是沉降量却没有随着挑顶开挖范围的扩大而激增。地面最终最大沉降量在8.5 cm左右,若地面没有对沉降十分敏感的建筑物,可不对地面进行特殊处理。经后期地表监测数据表明最大沉降为6.8 cm,表明拟定方案和计算的取值是可行的。

5.3 支护体系受力分析(图7、图8)

图7 锚杆支护体系受力情况

图8 初期支护体系受力情况

根据模拟结果图的数据分析,锚杆和初支受力较大同时也较集中,主要原因是挑顶开挖面较大,上部一定范围的土体发生破坏,鉴于此,施工每一步挑顶前,要进行有效的小导管注浆,以改善开挖面前方土体的力学参数,增强围岩强度,减小围岩破坏范围,从而减轻支护结构受力。

6 结论与建议

(1)在大断面及超大断面隧道挑顶施工过程中,每个台阶上的支护结构强度要高,支护密度要大,每个支护循环进尺,安装5榀钢架为宜,其中3榀型钢钢架,2榀格栅钢架,这样可以同时减小底鼓和塌顶。

(2)斜井核心土的留设和加固对隧道开挖稳定十分重要,其可以有效改善洞室围岩受力情况,减小围岩位移,阻止破坏区扩散。最终核心土留设高度为3 m,深度为5 m,且放坡,作为后续开挖出土的临时通道,不会影响后续出土。

(3)对斜井开挖面施作φ42 mm超前小导管,小导管长2.5 m,间距0.4 m;对挑顶处正洞土体加固采用φ42 mm超前小导管,小导管长2.5 m,间距0.3 m。挑顶施工过程中,在斜井中对正洞核心土进行有效的注浆加固可以有效改善支护体系受力,减小应力集中程度。

[1] 赵 勇,王树强,李 本.郑西客运专线砂质黄土大断面隧道浅埋暗挖法施工技术 [J], 铁道标准设计,2007(S1):85-88.

[2] 贺廷西,苏万军.石太铁路客运专线大断面黄土隧道施工技术[J].铁道标准设计,2007(4):21-24.

[3] 辛振省.砂质黄土大断面隧道施工方法优化研究[J].铁道工程学报,2011(1):58-61.

[4] 王梦恕.地下工程浅埋暗挖技术通论[M].合肥:安徽教育出版社,2005.

[5] 铁道部第二工程局.铁路工程施工技术手册.隧道[M].北京:中国铁道出版社,1995.

[6] 杨建民.函谷关隧道砂质黄土地层支护受力测试分析[J].铁道工程学报,2008(6):56-60.

[7] 李 本.大断面黄土隧道斜井进入正洞的挑顶施工技术[J].铁道建筑技术,2008(3):34-37.

[8] 王新东,宋 冶,王 刚,等.客运专线大断面黄土隧道施工监控技术[J].铁道工程学报,2010(1):52-56.