多径回波信道条件下回波抵消技术研究*

王振朝,梁军君,王竹毅,李会雅

(河北大学电子信息工程学院 保定071002)

1 引言

在以2G技术为主的现代移动通信网络中,大量采用对无线信号进行放大中继的直放站设备以解决基站覆盖存在信号盲区的问题。其中,数字同频直放站以其结构简单、成本低、设置灵活等特点而被应用得最为普遍。但是,由于同频直放站把接收到的施主信号放大后就直接进行发送,若收发天线的隔离度不够大,从发射天线发出的信号会被反馈回接收天线成为回波噪声,从而使信号信噪比下降。尤其是回波信号会被放大后再次发送,从而形成自激环路。所以,有效的回波抵消是同频直放站能够可靠工作的前提。

后3G移动通信系统将广泛采用中继通信技术和以家庭基站为代表的微微型基站,具有信号中继功能的通信终端将应用得更为普遍。与现有的直放站一般设置在较为开阔的空间不同,将来的中继设备可能大多处于室内等狭小空间,因而回波信道的多径特征将更为突出。所以,有必要研究基于新型技术原理的复杂多径回波信道条件下的回波抵消技术。

现有的数字同频直放站大多采用下述技术原理进行回波抵消[1,2]:通过对发送出去的信号和接收到的含有回波噪声的混合信号进行某种处理,估计出回波路径的特征参数,在直放站内部产生一个估计的回波信号,从接收到的混合信号中减去该估计回波信号以实现回波抵消。由于回波路径通常是未知和时变的,所以一般采用自适应滤波器来估计回波路径。其中,基于最小均方误差(least mean square,LMS)原理[3]的自适应滤波器应用得最为广泛。

本文对基于LMS原理的自适应滤波器的收敛条件进行分析,发现自适应滤波器的收敛并不是回波信号被完全抵消的充分必要条件,在某些情况下回波抵消效果可能急剧恶化。为此,本文提出了将发送信号进行延时后再送入自适应估计器的改进措施,有条件地改善了对主径回波的抵消效果。同时,进一步探讨了多径信道下的回波抵消问题,提出了几种适用于多径回波信道条件下的回波抵消新型技术原理。

2 基于自适应滤波器原理的回波抵消技术

基于自适应滤波器原理的回波抵消技术原理[3~5]如图1所示。发射信号X同时被反馈到内部自适应估计器和内部滤波器W,自适应估计器利用该信号及回波抵消处理后得到的误差信号E对外部回波信道进行估计,把估计的结果赋给滤波器W。在滤波器W与外部回波信道等价时,则发射信号经外部回波信道耦合至接收天线形成的回波信号X′与滤波器W输出的估计回波信号Y相等,经过相减运算,二者相互抵消,从而使得E中只包含施主信号S(不考虑信道噪声的影响)。当自适应估计器采用LMS算法时,需要保证E与X不相关,为此设置了延时环节,通过调整延时可以减小或消除E与X的相关性。

显然,上述原理的回波抵消效果主要取决于自适应估计器对外部回波信道的估计精度。对于基于LMS原理的自适应估计器,其收敛条件可推导如下。

假设:外信道冲击响应为H=[h1h2…hn]T,滤波器W的冲击响应W=[w1w2…wn]T,L为滤波器的阶数;施主信号S={s(n)}n=1,2…,回波信号X’={x’(n)}n=1,2…,估计的回波信号Y={y(n)}n=1,2…,误差信号E={e(n)}n=1,2…;Wn表示n时刻的W值,Xn表示n时刻发射信号X的值,Xn=[x(n)、x(n-1)、…、x(n-L+1)];时刻n时的施主信号为s(n),回波信号为x’(n),误差信号为e(n),X经滤波器W得到估计的回波信号y(n)=Xn·Wn。

已知LMS自适应算法的权系数更新方程[5,6]为:

其中,e(n)=s(n)+x′(n)-y(n),u为LMS自适应算法的步长因子。则可得到:

…

归纳式(1)~(4)可得到:

可以看出,要使权系数W不再更新,即算法收敛,需使式(5)的后两项趋于0。其中,为S与X的相关运算,通过调整图1中的延时环节可以减小或消除S与X的相关性,从而使该项趋于或等于0。而y(n+m)]Xn+m在两种情况下均可趋于0。第一种情况,信号X’与信号Y相等,即估计的回波与实际的回波相等;第二种情况,信号X’、信号Y分别与信号X不相关。在满足S与X的相关性要求时,为保证估计的回波信号与实际的回波信号相等是自适应滤波器收敛的充分必要条件,需避免第二种情况的出现。为避免第二种情况出现,应保证信号X’、信号Y分别与信号X相关,且相关性越大越好。

从上面的讨论可以得知,该算法收敛需满足以下两项要求:

·需保证施主信号S与送入自适应估计器的信号X不相关;

·需保证实际的回波信号X’、估计的回波信号Y与送入自适应估计器的信号X具有一定的相关性,且相关性越大越好。

在外信道为单径信道或只考虑多径信道的主径回波信道时,现有延时去相关的自适应滤波算法可以通过调整图1中的延时来有条件地满足第一项要求,但无法保证第二项要求。要同时满足两项要求,需要对现有的延时去相关的自适应滤波算法做一定的改进。

在外信道为多径信道时,送入自适应估计器的信号X与多径信号的那一径回波信号满足第二项要求,则可保证该径回波信号抵消。但现有延时去相关算法,无法保证多径信道所有回波路径的信号都满足第二项要求,原理上存在着不能保证使多径信道的各径信号同时满足收敛条件的局限性。

3 基于自适应滤波器原理的回波抵消技术的改进

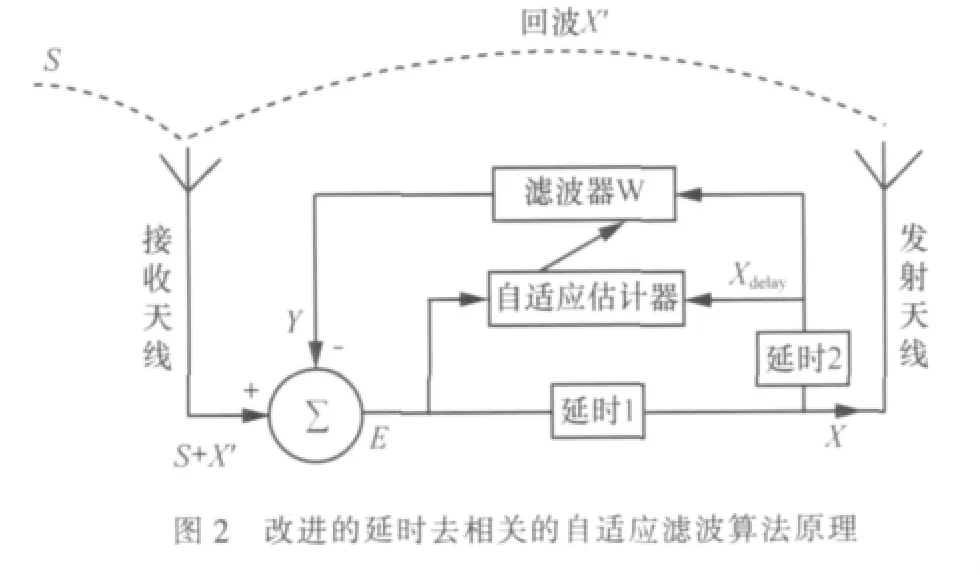

通过对延时去相关的自适应滤波算法的收敛条件分析发现,现有的延时去相关方法,只能通过对接收到的信号进行延时发送来有条件地满足第一项要求,而不能保证满足第二项要求。本文采用将发送信号进行延时后再送入自适应估计器的措施(即增加了图2中的延时2环节)对现有算法进行改进。

改进的延时去相关的自适应滤波算法中,将发射信号X延时后的信号Xdelay送入内部自适应估计器和内部滤波器W。由式(1)可知,LMS自适应算法的权系数更新方程为:

其中,Xdelay为发射信号经过延时2的信号

同样的归纳方法可得到:

在外信道为单径信道或只考虑多径信道的主径回波信道时,根据工程实践,可对图2中的延时2进行调整,使延时2与单径信道或主径回波信道的延时相同或接近,从而使送入内部自适应估计器的信号Xdelay与估计的回波信号Y、实际的回波信号X’相关性最大。这样就弥补了原有延时去相关方法不能满足第二项要求的不足,有条件地改进了现有延时去相关的自适应滤波算法。在满足第二项要求的前提下,若施主信号S与信号Xdelay不能满足第一项要求,则可通过调整延时1来使施主信号S与信号Xdelay不相关。

这样改进的延时去相关的自适应滤波算法在外信道为单径信道或只考虑多径信道的主径回波信道时,可同时满足两项要求,使该算法的收敛条件成立,有条件地改善了回波抵消效果。但是由于无法针对多径信道的各径信号调节延时2,所以仍不能保证对多径信道所有回波路径的信号两项要求都能得到满足,原理上仍然存在着不能保证使多径信道的各径信号同时满足收敛条件的局限性。

4 仿真与结果分析

仿真条件设定:信源为GSM单载波信源;图2中的延时2与主径回波信道的延时相同。根据实际工程测量统计数据,该延时取为10μs。

4.1 外信道为单径信道的仿真

外信道设置为单径信道,信道衰减系数设为0.1,对原有算法和本文改进算法进行仿真对比。仿真结果如图3所示。由图3可以看到,由改进的延时去相关的自适应滤波算法得到的施主信号比由原有的延时去相关的自适应滤波算法得到施主信号更接近于施主信号。本文采用的将发送信号进行延时后再送入自适应估计器的措施,有效地改善了主径回波(包括单径回波)的抵消效果。

4.2 外信道为多径信道的仿真

外信道设置为4径信道,外信道冲击响应H=[h1h2…hn]T=[0.1 0.06 0.03 0.002]T,各径间延时可调。在各径间的时延差分别为1μs和101μs的条件下,进行仿真的结果分别如图4和图5所示。从仿真结果可以看出,当各径延时为1μs时,估计的回波信号虽然与主径回波信号相差很大,但与实际回波信号接近。当各径延时为10μs时,估计的回波信号与实际的回波信号相差很大,而与主径回波信号接近。

产生上述结果的原因,就在于当多径信道各径间延时很短时,各径回波都与自适应估计器的输入信号X近似相关,它们的合成信号,即实际的回波信号基本上满足算法的两项要求。当多径信道各径延时较长时,只有主径回波信号满足第二项要求,因而不能使各径回波信号同时得到有效抵消。

5 多径回波信道条件下的回波抵消技术方案

根据式(7)可知,只有当直放站的施主信号与送入自适应估计器的信号不相关,而且送入自适应估计器的信号与估计出的各径回波信号以及实际的各径回波信号分别相关时,才能保证使内部估计回波信号与外部回波信号逐渐逼近并收敛。现有的延时去相关方法,只能通过对接收到的信号进行延时发送来有条件地满足第一个要求,而不能保证第二项要求得以满足。本文采用将发送信号进行延时后再送入自适应估计器的措施(即增加了图2中的延时2环节)对现有算法进行改进,在延时2与主径回波信道的延时相同时,可使主径信号能够同时满足两项要求,有条件地改善了回波抵消效果。但是由于无法针对各径信号调节延时2,所以仍不能保证对所有回波路径的信号而言两个条件都能得到满足。所以,现有算法及本文的改进算法都不能在复杂多径回波信道条件下取得稳定的回波抵消效果。

随着直放站小型化、室内化的发展,回波信号会更加复杂。当回波信道变为由多个衰减系数大致相同的路径组成时,要从根本上解决多径回波信道条件下回波抵消的问题,需探讨新的回波抵消技术思路。作为下一步的研究课题,本文研究了目前比较常见的3种技术方案。

5.1 基于信号抵消原理的回波抵消技术方案[7]

利用认知无线电技术,检测出发射信号的频谱空穴,把发射信号进行频谱搬移、缩小后添加在发射信号的频谱空穴处。将频谱搬移、缩小后的信号称之为小信号。接收天线接收到带有小信号的混合信号之后,通过滤波,将小信号分离出来。对分离出的小信号做反方向的频谱搬移、幅值放大之后,与分离出小信号的混合信号相减,从而达到回波抵消的目的。

该方案的特点是令同一信号经过同一回波信道(预压缩后放在不同的频段上)传输后,再令它们相互抵消。只要频谱搬移处理不造成信号畸变和回波信道具有相对平坦的工作频带时,就能较好地实现回波消除。如何以较少的计算量实现信号频谱搬移、信号叠加及分离等处理将是本方案是否具有实用价值的关键。

5.2 利用附加信号进行信道估计的回波抵消技术方案[8]

在发送信号上叠加一个与发送信号在某种运算规则下正交的附加信号,在直放站的接收端从混合信号中利用信号的正交性分离出附加信号。利用分离出的附加信号和已知的附加信号就可对回波信道进行估计,进而实现回波信号的估计和抵消。

本方案与现有技术方案一样需要进行信道估计,但信道估计是利用回波信道的已知输入信号和求出的输出信号进行的,信道估计是一个确定性运算而不是迭代逼近过程。估计的精度主要取决于信号分离的精度。

本方案与前面所述的基于信号抵消原理的回波抵消技术方案一样,都需要在有用信号上叠加一个信号后再发送。在实际应用中,必须考虑叠加的信号不能影响系统用户对有用信号的正确接收。

5.3 基于信号分离技术的回波抵消技术方案[8]

现代信号分离技术可以实现满足一定条件下的盲信号分离[9,10]。探讨施主信号与回波信号的分离方法,从含有回波信号和各种噪声的混合信号中分离出施主信号,就可直接实现回波抵消。所以这是一种较有发展前景的技术。但是,要想找出保证信号的可分离性并满足一定的信号分离精度要求的分离算法,首先要在理论上有所突破,还需要对移动通信的信号设计等方面进行深入研究。

上述3种方案没有涉及回波信号的多径问题,从根本上解决了多径回波信道条件下的回波信号的估计问题,避免了延时去相关的自适应滤波算法只能保证消除主径回波信号的问题。上述3种设想方案,要想在实际中得到应用,仍有许多技术难点,需要在理论上做深入探讨。

6 结束语

本文通过对基于LMS原理的自适应滤波器的收敛条件分析发现,现有利用延时去相关的自适应滤波算法,即使在外信道为单径信道或只考虑多径信道的主径回波信道时,在原理上不能充分保证算法收敛。本文针对这一问题提出了改进的延时去相关的自适应滤波算法,有条件地对算法进行了改进。但现有算法及本文的改进算法都不能在复杂多径回波信道条件下取得稳定的回波抵消效果,原理上仍存在着不能保证使多径信道的各径信号同时满足收敛条件的局限性,从而不能保证对多径信道的各径信号都有效消除。为从根本上解决多径回波信道条件下的回波信道的估计问题,本文探讨了新型技术原理,引入3种新的技术思路。

1 郝禄国,李学易,余嘉池等.一种移动电视直放站回波抵消的实现方法.电视技术,2009(8)

2 李学易,郝禄国,杨建坡等.同频数字直放站回波干扰消除器的设计.电视技术,2010(7)

3 诸叶.WCDMA直放站反馈干扰抵消技术的研究.杭州电子科技大学硕士学位论文,2011

4 Braithwaite R N,Carichner S.Adaptive echo cancellation for an on-frequency RF repeater using a weighted power spectrum.Proceedings of the 10th European Conference on Wireless Technology,Munich,IEEE Press,2007

5胡彬.自适应干扰抵消在WCDMA直放站中的设计与实现.北京邮电大学硕士学位论文,2009

6 Cristina G,Marin S.Echo cancellation using the LMS alrorithm.UPB Sci Bull,2009(71):167~174

7 Daesung K,Hun C,Hyundeok B.Acoustic echo cancellation using blind source separation.Signal Processing Systems,2003

8 Zhou Y Q,Ge M,Ji S Z,et al.Echo cancellation research of channel estimation based on PN sequence.Strategic Technology(IFOST),6th International Forum,2011

9 Fevotte C,Godsill S J.A bayesian approach for blind separation of sparse sources.IEEE Transactions on Audio,Speech and Language Processing,2006,14(6):2 174~2 188

10彭耿,黄知涛,姜文利等.单通道盲信号分离研究进展与展望.中国电子科学研究院学报,2009(3)