大学生身体活动阶段变化与健康状况关系的研究

段艳平,杨 剑,张 茹,WALTER Brehm

1 引言

随着社会高度发展,学习就业压力加大、生活方式改变等原因,大学生的总体健康水平不容乐观。原国家教委曾对12万名大学生进行了一项身体健康的抽样调查,结果显示,80%的学生患有近视;23.3%的学生因心理压力而患心理疾病[1]。也有研究表明,身体机能方面,有一定比例的大学生处于及格与不及格的边缘状态[11]。2000年,中国学生体质与健康调研结果显示:在身体素质方面,我国学生除了速度素质下降较少外,耐力、灵敏、柔韧等素质都明显下降[11]。

国内、外众多研究表明,长期规律性的身体活动能够有效改善和促进个体的身心健康水平[5-7,12]。锻炼心理学领域中的阶段理论认为,个体的身体活动行为变化经历了一个包含不同阶段的动态过程,而处于不同阶段的个体其身心状况和特点也相应有所不同[9,19]。同时,也有研究认为,通常健康状况越糟糕,个体就越难以开始和维持体育运动[22,25]。为了进一步探讨身体活动阶段变化与健康状况的关系,本研究以近期由中国和德国学者共同提出的“从无活动到保持活动的4步骤模型(Four Steps from Inactivity to Activity;FIT模型)”[17,3,4]为理论基础,开展针对我国大学生的大样本横断性调查研究。

FIT模型首先指出,根据世界卫生组织欧洲地区(2007年)推荐标准[26]:“促进健康的身体活动”应包括日常体力活动(如步行、骑车上下班、爬楼梯等在生活中反复进行的身体活动)和业余时间的体育活动(如以足球、篮球为代表的具有竞争性的体育运动和以健步走、太极拳、有氧健身操等为代表的大众健身类体育运动)。其最低标准是每周进行上述2种类型身体活动的累计时间至少达到120min,且活动强度至少为中等,即每周累计能耗量至少达到800kcal。FIT模型所涉及的“身体活动”均指“促进健康的身体活动”。

FIT模型认为,个体从不积极到积极主动地进行身体活动的行为转变过程包括6个阶段,4个步骤[3,4]。6个阶段是指:1)前考虑期。处于该阶段的个体没有进行身体活动,也没有考虑到要进行身体活动;2)考虑期。此阶段的个体虽然考虑要进行身体活动,但没有实际行动;3)准备期。个体此时已经开始为参加身体活动制定计划,只是还没有行动;4)探索期。这是一个过渡时期,个体已经开始有规律地进行身体活动,即每周身体活动的累计时间至少为120min,但身体活动的持续时间不到1年;5)波动期。处于该阶段的个体虽然进行身体活动,但是不规律,即不是每周都进行身体活动,每周身体活动的时间累积不到120min。这是最容易发生身体活动中断的时期,个体可能因为种种原因回复到原来不进行身体活动的阶段;6)保持期。该阶段的个体能够有规律地进行身体活动,持续时间在1年以上。上述6个阶段中,前3个阶段为不活动阶段,后3个阶段为活动阶段。

4个步骤包括:第1步是从完全的“不考虑参加身体活动”到开始“考虑进行身体活动”阶段。这种情形经常会出现在一些关键性事件之后,如通过体检发现身体存在一些健康问题。该阶段可能会持续很多年;第2步是从“考虑进行身体活动”阶段到“下定决心并为活动做好计划的准备”阶段。在意识到自己缺乏运动之后,个体开始寻找一个具体的运动目标,并制定计划;第3步是从“准备阶段”到“实际尝试性的探索”阶段。有规律的身体活动正在增加,但时间少于1年。此外,个体也有可能处于活动的“波动期”,即身体活动行为无规律。不是每周都进行身体活动,且每周活动累计时间未达到至少120min。上述2种活动情形是可以交替出现的;第4步,个体从“身体活动行为的探索期或波动期”到身体活动行为达到稳定状态,即形成了长期的运动习惯,时间在1年以上。

FIT模型还认为,个体从不积极运动到有规律地进行身体活动的行为转变过程中,健康状况会随之改善。基于对健康风险、健康问题以及健康资源的认识[14,17],FIT模型指出健康状况包括4个部分:身体体质、主观良好感、健康满意度和不适感。1)身体体质:是指个体在特定的身体条件、社会环境或心理状况下,能够完成某项身体活动任务的能力[16]。在FIT模型中,体质是指与身体健康相关的体质,并从力量、耐力、柔韧性和协调性4个方面来考察成人在日常身体活动中体现出来的体质状况;2)主观良好感是指个体长时间自我感觉良好,是一种稳定的心理状态[13]。它包括积极和消极两个维度;3)健康满意度是人们对健康的需求或期望已被满足程度的感受,一定程度上反映了个体的实际健康状况[10];4)不适感可以是器官缺陷症引发的,也可以是一种没有明确的病理诊断结果但却妨碍个体(身心)健康的主观知觉状态[23]。

本研究通过考察大学生群体的身体活动阶段变化与健康状况的关系,为FIT模型有关两者关系的论断提供实证支持,同时,为在实践中运用FIT模型诊断大学生身体活动阶段类型及其相应健康水平提供理论依据。研究假设包括以下几个方面:1)健康状况(身体体质、积极主观良好感、消极主观良好感、健康满意度和不适感)能够区分不活动阶段和活动阶段,并可以进一步区分活动阶段中的探索期、波动期、保持期;2)健康状况对大学生身体活动的阶段变化有预测作用。

2 研究方法

2.1 研究被试

预测试被试来自武汉一所大学的44名大学生(平均年龄=19.02岁,SD=0.82),女生32名,男生12名。

正式测试对象来自上海和武汉两地的高校大学生,共发放问卷5 000份,回收有效问卷3 807份(平均年龄=19.11岁,SD=1.34),有效问卷回收率达76.14%。其中,男生1 594人,占41.9%;女生2 213人,占58.1%。低年级(1、2年级)2 450人,占65.4%;高年级(3、4年级)1 357人,占35.6%。理科专业1 846人,占48.5%;文科专业1 961人,占51.5%。上海地区人数1 853人,占48.7%;武汉地区人数1 954人,占51.3%。

2.2 测量工具

采用《大学生身体活动行为调查问卷》,该问卷节选自FIT模型中的《成年人身体活动行为调查问卷》[3,4],整个问卷包括3部分:1)人口统计学变量(地区、年龄、身高、体重、年级等);2)健康状况各分量表:身体体质(α=0.904)、力量(α=0.869),耐力(α=0.915),柔韧性(α=0.779),协调性(α=0.576);积极主观良好感(α=0.799),消极主观良好感(α=0.865);健康满意度(α=0.870);不适感(α=0.900);3)身体活动阶段算法,用以判断个体身体活动阶段类型。

2.3 统计方法

采用SPSS 18.0对数据进行数理统计分析,统计方法包括:描述性统计分析、皮尔逊相关分析、多因素方差分析(ANOVA)及验后检验(Scheffe)、多层线性回归分析。

3 研究结果

3.1 健康状况与身体活动阶段的相关描述性信息

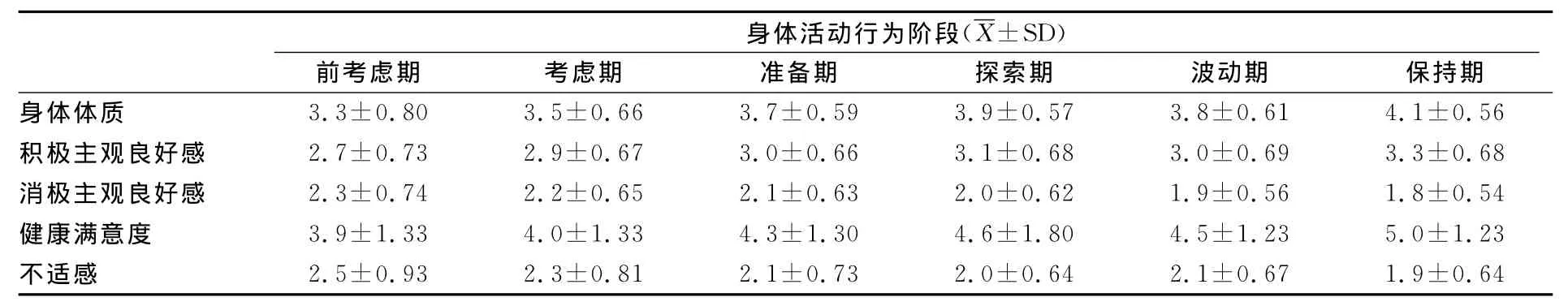

表1显示的是大学生健康状况在各阶段上的平均数和标准差。从具体数值可以看出,健康状况的5个变量随身体活动阶段从不活动的前考虑期到活动的保持期,表现出一定的趋势。消极主观良好感和不适感的平均值都呈现下降趋势,但不适感的平均值在波动期稍有上升,其他3个变量的平均值呈现上升趋势,但在波动期有所下降。

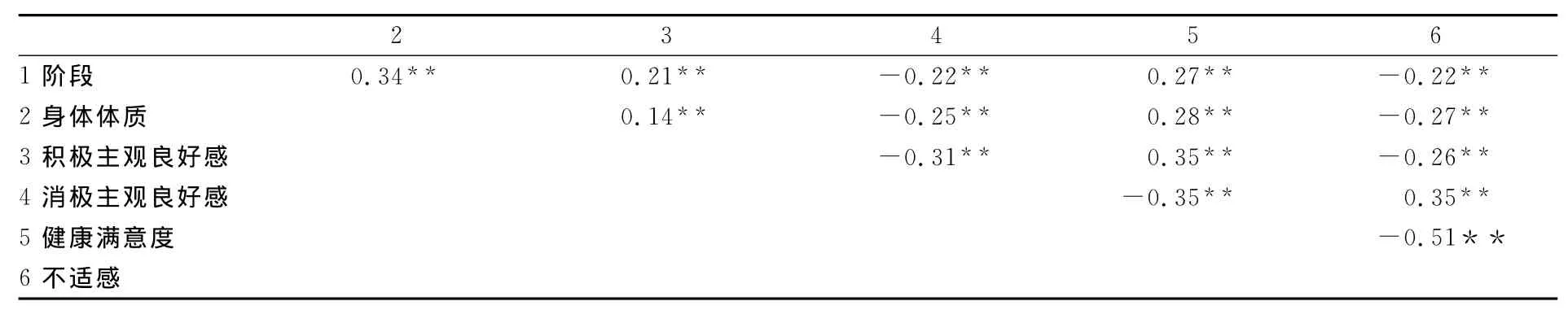

为了考察健康状况与身体活动阶段之间是否存在相关,对健康状况的5个变量和阶段进行了皮尔逊相关分析。结果显示(表2),健康状况的5个变量与阶段相关性均达到显著性水平(P<0.05)。其中,阶段与消极主观良好感和不适感呈现负相关,与其他健康状况变量呈现正相关。相关系数的绝对值范围是0.21~0.34,表明身体活动阶段与健康状况各变量之间存在中等程度的相关。

表1 本研究大学生健康状况各变量数值在不同阶段的统计一览表

表2 本研究对象健康状况与身体活动阶段的相关系数一览表

3.2 健康状况在不同阶段上的方差分析及验后检验结果

为了检验健康状况是否可以区分不活动阶段和活动阶段,将身体活动的6个阶段分为2部分,即不活动阶段(前考虑期,考虑期和准备期)和活动阶段(探索期,波动期和保持期)。以身体活动阶段为自变量,以健康状况为因变量,进行单因素方差分析,结果显示(表3),健康状况的5个变量在不活动阶段和活动阶段上均存在着显著性差异。从均值上可以看出,处于活动阶段的大学生,与处于不活动阶段的大学生相比,其身体体质、积极主观良好感和健康满意度水平都更高,而消极主观良好感和不适感的水平更低。

进一步分析健康状况各变量在人口统计学变量和6个阶段上的差异性,由表4可知,地区的主效应在各变量上均不显著,性别的主效应在身体体质和消极主观良好感上存在非常显著的差异,专业在身体体质和积极主观良好感上主效应显著,年级在消极主观良好感上主效应显著。此外,阶段在各变量上的主效应均达到显著性差异。从效果量来看,人口统计学变量的偏Eta2值偏低,均在0.001~0.007之间,而阶段的效果量则在0.02~0.06之间。

对健康状况各变量进一步进行阶段的验后检验。从3个活动阶段间的显著性配对比较结果可以看出(表5),探索期与保持期,波动期与保持期在健康状况的5个变量上均存在显著性差异。具体而言,处于保持期的大学生,与处于探索期和波动期的大学生相比,其身体体质、积极主观良好感和健康满意度水平均较高;而其消极主观良好感和不适感均较低。

3.3 人口统计学变量和健康状况在阶段上的多层线性回归分析

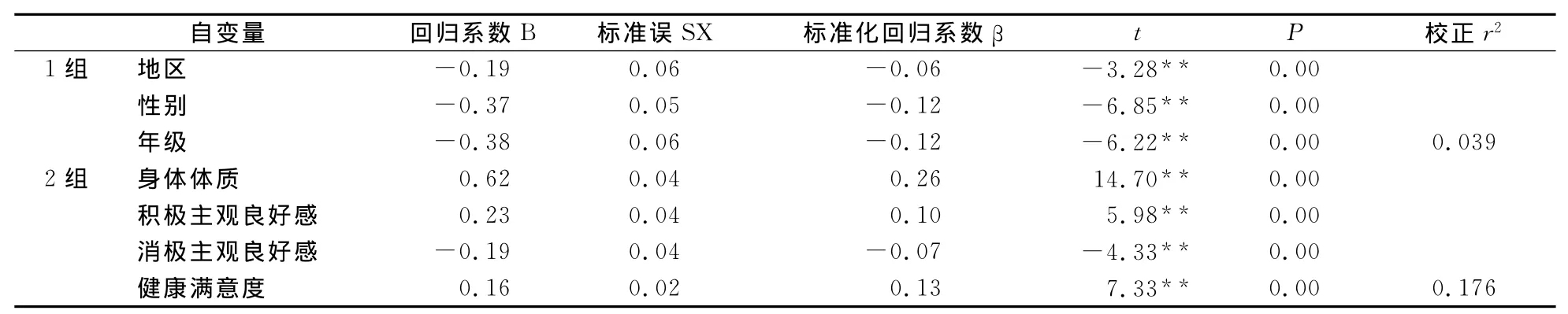

首先单独考察人口统计学变量对阶段的预测作用。以逐步回归法建立回归方程。结果发现,除专业(P=0.07)没有进入回归方程外,年级,性别和地区的回归系数均达到显著性,它们共同解释了4.1%的阶段方差变异。

接着单独考察健康状况的5个变量对阶段的预测作用。逐步回归的结果显示,除不适感(P=0.56)没有进入回归方程外,身体体质、积极主观良好感、消极主观良好感和健康满意度的回归系数均达到显著性,它们共同解释了16.7%的阶段方差变异。

最后,将上述具有显著性回归贡献的人口统计学变量(地区、性别和年级)及健康状况变量(身体体质、积极主观良好感、消极主观良好感和健康满意度)分别作为第1组预测变量和第2组预测变量依次进入回归方程,阶段作为结果变量,进行逐步回归分析。研究结果表明(表6),每个预测变量均能显著的预测身体活动阶段(P<0.01)。两组预测变量共同解释了17.6%的阶段方差变异。

表6 人口统计学变量和本研究对象健康状况在身体活动阶段上的多层回归一览表

4 分析与讨论

大学生的身体活动阶段变化与其健康状况之间相关密切。大学生健康状况的改善是个体从不活动到保持规律性身体活动阶段转变的一个结果。这一点可以从健康状况各变量在各阶段上的平均数得分大小上得到验证。

进一步方差分析的结果表明,健康状况的5个变量均能够显著地区分不活动阶段和活动阶段,即处于活动阶段的大学生,其健康状况明显好于不活动阶段的大学生。该结果支持了研究假设1的前半部分,并与以往针对中国成年人及德国成年人(27~55岁)进行的研究结果相一致[8,9,20,24]。同时,也验证了国外已有的研究结论,即身体活动可以增强体质,减少抑郁、焦虑等不良情绪,提高主观良好感[21]。进一步验后检验的结果表明,健康状况的5个变量都可以显著地区分探索期、波动期和保持期,这支持了研究假设1的后半部分。具体而言,处于保持期的大学生,其健康状况的5个方面均显著优于探索期和波动期的大学生。这说明,只有长期的规律性身体活动才能在身体体质、主观良好感、健康满意度和不适感上产生身心效益。然而,这一结果与已有的针对中、德成年人研究的结果有部分不同[8,20]。研究发现,与大学生相比,成年人的消极主观良好感和不适感无法区分活动期的3个阶段。这一差别也许与研究对象自身的特点以及样本量的大小有关。

在多层线性回归分析中发现,人口统计学变量中的年级、性别和地区以及健康状况变量中的身体体质、积极主观良好感、消极主观良好感和健康满意度对身体活动阶段变化有显著地预测作用。这一结果基本支持了研究假设2。与人口统计学变量相比,健康状况各变量对阶段变化的预测作用更大,这也体现了健康状况与阶段之间的密切关系。与其他健康状况变量相比,不适感这一变量不能够显著地预测阶段变化。进一步考察不适感所涉及的相关条目可以发现,大部分条目如感到头痛、心脏疼痛、腰痛、上楼梯时气短等陈述与大学生样本群当前的身体知觉状态联系并不紧密。也就是说,由于该年龄段的青年人其身体体质普遍较好,差别不大,导致身体不适感对不同阶段变化的区分度较差,因此,表现出对阶段的预测功能不显著。而这一结果与针对成年人的相关研究结论相一致[15]。未来研究仍需要在其他样本群中(如老年人)进一步检验这一结论。

波动期是FIT模型的一个创新点。FIT模型认为,个体在进入活动阶段后,其进行身体活动的行为比较复杂。在一年时间内,人们既有可能进行规律性的身体活动,又有可能因为各种原因不能每周都进行累计时间至少120min的身体锻炼。因此可以推断,人们在探索期的身体活动能量消耗高于波动期,并由此能够获得更好的健康效益,即表现出处于探索期的大学生其健康水平要好于处于波动期的大学生。研究结果支持了上述这一推论。从健康状况各变量在阶段上的平均值上可以看出,与探索期相比,身体体质、积极主观良好感和健康满意度水平在波动期都有所下降,而不适感的水平在波动期则有一定的提高。然而,当前关于波动期和探索期在健康状况上的差异性研究仍然比较匮乏,因此,本研究并未在此方面进行更加深入的探讨。今后应该采用更多的健康指标在不同样本群上进一步考察波动期的特点。此外,在健康状况的多因素方差分析中,只考察了人口统计学变量和阶段的主效应,并没有进一步考察它们之间的交互作用。以后的研究也需要做进一步地分析和完善。

总而言之,本研究以FIT模型为理论基础,初步验证了大学生身体活动阶段变化与其健康状况之间的相关关系,为今后高校管理者运用FIT模型诊断大学生身体活动阶段特点及相应健康状况提供了实证性依据,并在此基础上进一步促进大学生参与和坚持体育锻炼,以期获得良好的身心健康效益。

[1]百度文库.大学生们,你的身体健康吗[EB/OL].http://wenku.baidu.com/view/bc54eb52ad02de80d4d84025.html.

[2]陈有忠,李和标.大学生身体素质发展水平研究[J].安徽农业大学学报,2008,7(4):134-138.

[3]段艳平,黄志剑,姒刚彦,等.作为健康行为的身体活动:从无活动到保持活动的4步骤(FIT)模型应用手册.Bayreuther Beiträge zur Sportwissenschaft[M],Bayreuth:Universität Bayreuth,2010,13(Suppl).

[4]段艳平,韦晓娜,WALTER Brehm,等.成年人身体活动变化过程的理论建构及其测量工具的研究[J].体育科学,2011,31(7):37-42.

[5]季浏.体育与健康[M].上海:华东师范大学出版社,2001:58-60.

[6]李宜南.游泳、健美操对大学生身心健康的影响[J].北京体育大学学报,1999,22(3):86-89.

[7]刘翔.体育锻炼对大学生身体健康的促进[J].职业与健康,2010,26(24):3035-3038.

[8]韦晓娜.我国成年人身体活动阶段变化及其影响因素—初步检验“从无活动到保持活动的四步骤(FIT)模型”[D].武汉体育学院硕士学位论文,2011.

[9]韦晓娜,段艳平,刘立凡,等.“健身阶段模型”的初步检验—一项对武汉市城区居民身体活动的调查研究[A].第9届全国运动心理学学术会议暨第2届华人运动心理学研讨会大会论文集[C].上海:2010.

[10]王佃娥,李树怡,王雪征.体育锻炼与健康满意度关系的研究[J].体育学刊,2009,16(8):44-47.

[11]王颖,李英玲,韩冰,等.大学生体育锻炼与体质状况分析[J].科技情报开发与经济,2008,18(21):183-184.

[12]杨剑.青少年参与体育活动与心理健康效益互动模式的研究[D].华东师范大学博士学位论文,2003.

[13]ABELE A,BREHM W.Zur Konzeptualisierung und messung von befindlichkeit[J].diagnostica,1986,32(3):209-228.

[14]BECKER P.Gesundheit und Gesundheitsmodell[A].In K BÖs,W Brehm(Hrsg.).Handbuch Gesundheitssport[M].Schorndorf:Hofmann,2006:31-41.

[15]BIDDLE,S J H,FUCHS R.Exercise psychology:A view from Europe[J].Psychol Sport Exe,2009,10(4):410-419.

[16]BOUCHARD C,BlAIR S N,HASKELL W L.Physical Activity and Health[M].Champaign:Human,2007.

[17]BREHM W,BÖS K.Gesundheitssport:Ein zentrales element der prävention und der gesundheitsförderung[A].In K.Bäös,W.Brehm(Hrsg.).Handbuch Gesundheitssport[M].Schorndorf:Hofmann,2006:9-30.

[18]BREHM W,DUAN Y,MAIR T,et al.Körperlich-sportliche aktivität als gesundheitsverhalten:Das FIT-Stufen-Modell(Methodenband).Bayreuther Beiträge zur Sportwissenschaft[M].Bayreuth:Universität Bayreuth,2010:12.

[19]DUAN Y P,LIPPKE S,WAGNER P,et al.Testing two stage assessments in a Chinese college student sample:Correspondences and discontinuity patterns across stages[J].Psychol Sport Exe,2011,(12):306-313.

[20]DUAN Y,STROBL H,BREHM W.Activity behavior and behavior change of adults in an intercultural perspective[A].In Proceedings of the 13th Sports for All Congress[C].Jyväskylä,Finland,2010.

[21]NICK CAVILL,SONJA KAHLMEIER,FRANCESCA RACIOPPI.Physical Activity and Health in Europe:Evidence for Action[M].World Health Organization,2006.

[22]PAHMEIER I.Drop-out und bindung im Breiten-und Gesundheits sport.Günstige und ungünstige bedingungen für eine sportpartizipation[J].Sportwissenschaft,1994,24(2):117-150.

[23]PAHMEIER I,TIEMANN M,BREHM W.Multiple beschwerden[A].In K Bös,W Brehm(Hrsg.).Handbuch Gesundheitssport[M].Schorndorf:Hofmann,2006:427-440.

[24]STROBL H,DUAN Y.P,BREHM W.Aktivitätsverhalten und verhaltensänderung aus interkultureller Sicht[R].Proceedings of the Annual Conference of the Commission Health of the German Association of Sport Science,2010.

[25]WAGER P.Aussteigen oder dabeibleiben?Determinanten der Aufrechterhaltung sportlicher Aktivität in gesundheitsorientierten sportprogrammen[M].Darmstadt:Wiss.Buchges,2000.

[26]WHO-EUROPE.Steps to Health:A European Framework to Promote Physical Activity for Health[M].Copenhagen:WHO Regional Office for Europe,2007:4-8.