嘉靖《河州志》相关问题考述

李淮东

(西北民族大学历史文化学院 甘肃 兰州 730030)

清代著名历史学家章学诚总结地方志的功用为“部府县志,一国之史也”,“天下政事,始于州县,而达乎朝廷”(1)。可见,地方志的纂修对于一个国家和一个地区来说具有非常重要的作用。嘉靖《河州志》是河州地区历史上第一部地方志文献,此志对于研究明代的河州社会有着重要的文献价值。

河州地处“关陇藩翰”河湟洮岷一线,在明代的防务中占有特殊的地位,清修《明史》把河州卫列入“西番诸卫”。学术界对于河州卫的研究成果显著,多集中在对明代河州卫所制度、河州地区的茶马贸易等专题史方面,对嘉靖《河州志》的版本、源流、史料价值也多有涉及。笔者在前人的基础上,对嘉靖《河州志》的撰修的历史背景、撰修过程以及修志者的治史意识等问题进行探讨,本文论述不当之处敬请方家批评指正。

一、嘉靖《河州志》撰修的历史背景

嘉靖《河州志》历经两次修改,呈现的是“观风事者”必备的重要的地方志书,也是国家管理河州地区的重要依据,其中记载的河州地区的自然社会情况、民俗物产、各类人物资料是反映明代河州地方社会极其重要的史料文献。当然,嘉靖《河州志》的出现有其深刻的历史背景。

首先,明朝统一中国以后,统治者提倡和重视方志的编纂。

明洪武三年,即踵元一统志之例,敕修明志,命儒臣魏俊、黄篪六人,类编天下郡县地理形势降附颠末为书,东至海、南至朱崖、西至临洮、北至北平。当年十二月成书,命秘书监刊行。这是明代最早的全国总志——《大明志书》,今其书不传。所以,由上可知各个地方已经开始修地方志,以作为明朝政府编修《大明志书》的材料。

景泰年间又敕修寰宇通志,凡一百十九卷,英宗复辟,令李贤等改修为《大明一统志》,至天顺八年(公元1464年)成九十卷,万历中还有所增补。(2)明朝进入中期以后特别是在嘉靖年间,民间大量修志。天一阁所藏明代方志最多,其中纂修于明嘉靖年间的有一百八十五种,约占总数的百分之七十。

其次,嘉靖《河州志》的撰修,也是顺应了嘉靖朝这一时代特点而出现的。

河州位处汉藏走廊的结点,地理位置和战略地位十分重要。嘉靖《河州志》卷四《文籍志(下)·穷河源记》载:

今为吾地,朕欲穷其源之所出,营一城,俾番贾互市,规置航传,凡物贡,水行达京师。(3)

元朝政府时期为了寻找黄河源头并控制西藏,就在此地建置设城,并派专人从此地赴藏地考察。(4)明朝开国之后,河州做为沟通汉藏关系的门户之地更有着不可替代的战略地位。明朝入藏使臣,特别注意留心与藏地相接的河州地区的情况。明朝中后期,北方蒙古仍然是明朝的头号威胁,朝中大臣认为“当今四夷,北虏为急”,对汉藏交界地区的经营逐渐削弱,明中央政府派遣使臣入藏的活动也逐渐减少,西北边疆地区的地方官员和有识的儒士开始重视编纂地方志,以便能上达视听,起到上下互通,维持边备的作用。

二、嘉靖《河州志》的撰修过程

明嘉靖本《河州志》是由河州硕儒吴祯(5)所著。嘉靖丙午五月,临洮通判海岱刘承学为之作序。此时吴祯已经仙逝,由其子吴调元献其所作《河州志》稿本,刘承学“披阅至再,见其书人有据,纪事有原,稽古正今,分条析类”(6),并且考出《河州志》所引资料来源,“自今观之,本于《风土舆地记》志地里也,本于《一统陕西总志》志建置也,本于《禹贡》志田赋也,本于《史断》志人物也”。(7)在序言的后半部分,从体例、文辞、意旨等方面充分肯定了吴祯所著的这部《河州志》的现实功用和历史文献价值。吴祯之子吴调元在嘉靖《河州志》后序中谈及“然稿虽创自先人,纷纷轻谬,则又多矣”。(8)这说明在创作《河州志》时,吴祯所引用的资料中,还是有一定的讹误的。刘承学对这部留存的稿本提出了谨慎的修订意见,“若夫删繁益简,探赜订讹,自知僭逾有罪焉耳,亦未必无小补云”。(9)《河州志》的修订工作“经理则有知州任子官,同知鲍子龙焉”(10),校对、训导、采访、筹画均有河州地方行政官员和儒士所担任。(11)刘承学作的这篇序言充分说明了修订吴祯所作的《河州志》稿本对当时来说,更具有现实意义和价值。这部志书修订之后,上承给奉政大夫整饬巩昌等处分巡陇右道陕西按察司佥事周臣,由他又做《河州志》序,列于书首,后由知州任官刊行。(12)此即嘉靖《河州志》第一次刊行。

嘉靖庚申,刘卓升任河州知州,间尝阅志,抚卷而叹曰:“大观备矣,而校雠未焉。”(13)书后,凤林举人白崇文的跋《书〈河州志〉后》中,提及“历年以来,观者仍以残阙失次为病。”(14)因此,刘卓萌发再次修订此志的想法,并且“夙夜殚思,多方采访。增其缺,删其繁,补其失,削其凿”(15),又命“朱子琏、马子汝良暨余重校焉”(16)。河州举人朱琏发之感慨“予不敏,乐观厥成,故不避其僭妄云。”(17)此处观之,可以探察出《河州志》的再次修订,比以往要润色不少,并且进行了一番不小的改动。其中,刘卓也说明了改动的缘由,“第传写不无豕鱼之误,职名不无先后之遗,创造者或仍于废缺,增编者或病于失次。虽为全书,殆非全录矣。……差讹者以正,承代者以补,更置者以增,错乱者以顺。”(18)他也道出嘉靖《河州志》的历史价值所在——“而记事记言,或以为观风者考焉。”(19)这样由吴祯纂《河州志》稿本,经过两次修订,嘉靖《河州志》最终得以完成。嘉靖《河州志》中,有学者已经指出,嘉靖《河州志》仍有后人添加的一些材料,可以说明此书后又经过人为的修改(20),但是没有详细的记录。

三、吴祯本人的修志意识

吴祯系千户荫袭。本为河州人,对河州地区甚为熟悉。吴祯“自幼豪杰,弃武就文,通贯《五经》。署四川梓桐县儒学教谕(21),选聘河南考官,转山东禹城县学教谕,升直隶山海卫学教授。”(22)他一直离家在外做官,几十年的从政生涯使他了解到中原、边疆地区的情况,并使之意识到纂修地方志的重要性。他为了照顾母亲,“解组三十年,不出门庭……有亦乐稿六卷。晚年成郡志稿二册,传于世。”(23)这段话当为后人修订《河州志》时所加。

吴祯在河州生活的三十年中,除了著书立说、传道授业,在查阅了大量的地方文史资料和方志资料的基础上,开始撰写《河州志》。在刘承学修订《河州志》时,吴祯之子吴调元负责采访考索,这项工作具体而艰辛,需要到河州广大地区进行实地考察来获得详实的资料。其父当年一定更勤于此事,并为之搜集整理各类地质资料。从刘承学所做《河州志》序中可以看到他对吴祯所作《河州志》的极高评价“见其书人有据,纪事有原,稽古正今,分条析类,宛乎班马之家法,若足征于后世矣。亦乐子之远大之见,博雅之学。不亦可嘉哉?不亦可传也哉?”(24)吴祯以自身的学问、广博的识见、以及对河州地方的查访,创作出了嘉靖《河州志》稿本。

四、嘉靖《河州志》——河州地方精英的文化产物

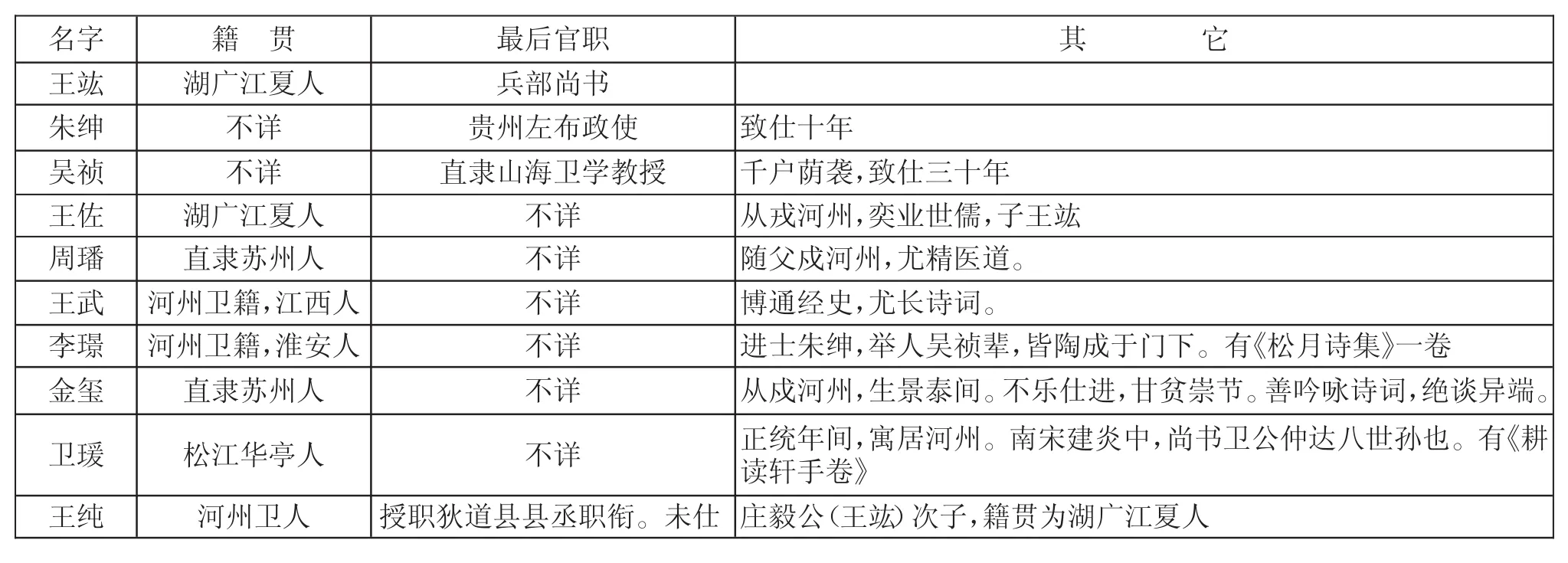

番族是这一地区的重要居民,《明史·西域二》记有“生番犷悍难制……熟番纳马中茶,颇揉服”(25)《河州志》卷二《学校志》庙学条清楚地记载:“继而宣尉使着思吉巴等,拔田赡学,养育人才”(26),像何锁南普在内的番族首领都致力于河州地方的文化建设(27)。元朝时期,一部分回回随军队驻扎此地,回、撒拉、东乡等族多聚居于此。明朝建立之后,中央政权在此设立军事卫所,派驻军队屯田实边,大量的汉族移民迁徙到河州地区(28),河州就成为了多民族共同生存发展的舞台,因此明代河州呈现出多民族文化共同发展的态势。其中,一批汉族儒学精英也跟随祖辈戍边到了河州地区,从《河州志》卷二《人物志》中,我们可以看到有十三位人物都是内地迁到这一地区的汉族士绅家族的后代。

详见下表(29):

名字 籍 贯 最后官职 其 它王竑 湖广江夏人 兵部尚书朱绅 不详 贵州左布政使 致仕十年吴祯 不详 直隶山海卫学教授 千户荫袭,致仕三十年王佐 湖广江夏人 不详 从戎河州,奕业世儒,子王竑周璠 直隶苏州人 不详 随父戍河州,尤精医道。王武 河州卫籍,江西人 不详 博通经史,尤长诗词。李璟 河州卫籍,淮安人 不详 进士朱绅,举人吴祯辈,皆陶成于门下。有《松月诗集》一卷金玺 直隶苏州人 不详 从戍河州,生景泰间。不乐仕进,甘贫崇节。善吟咏诗词,绝谈异端。卫瑗 松江华亭人 不详 正统年间,寓居河州。南宋建炎中,尚书卫公仲达八世孙也。有《耕读轩手卷》王纯 河州卫人 授职狄道县县丞职衔。未仕 庄毅公(王竑)次子,籍贯为湖广江夏人

从上表,我们可以清晰的看到,王竑一门三代从内地迁到河州地区,朱绅、吴祯等则出任外官,晚年致仕回到河州。这些汉族儒学精英为河州地区带来了正统的儒学观念和先进的文化思想。其中,吴祯致仕的三十年,传道授业,“其所训门生,登科第者居多”(31)。而李璟更是一代硕儒,“乡曲子弟多赖启迪。如进士朱绅,举人吴祯辈,皆陶成于门下”(32)。这些汉族士绅精英,对于构筑河州地方儒学化社会具有重要的作用。嘉靖《河州志》卷二《官政志·秩官》中,各类官员计有119人,上到知州下到经历、知事,至少可以说明从洪武朝到嘉靖期间到河州做官的汉地精英的数量和规模。其中,就包括对吴祯著《河州志》进行修订的刘承学、刘卓、朱琏等人。可以说,汉族知识分子为嘉靖《河州志》的两次修订和刊印做出了相当大的贡献。

因此,可以说嘉靖《河州志》是河州地方精英的文化结晶,其中反映出了多元民族文化的特点,如嘉靖《河州志》中的文献资料体现出了一种全新的史料价值,可以为我们呈现明代河州社会的形成和发展的历史图景。

注释:

(1)章学诚.章氏遗书卷十四.州县请立志科议。

(2)王燕玉.方志刍议.中国地方史志论丛》,北京:中华书局,1984:79。

(3)(4)[明]吴祯撰.河州志 卷四.文籍志(下)·记铭·穷河源记.西北民族大学藏本。

(5)吴祯,字从善,号亦乐子,明成化年间举人。

(6)(7)刘承学.河州志 序。

(8)黄选平,审.马志勇,校.河州志校刊.甘肃文化出版社,2004:170。

(9)(10)(11)刘承学.河州志 序。

(12)(13)朱琏,重修.河州志 序。

(14)(16)黄选平,审.马志勇,校.河州志校刊.甘肃文化出版社,2004:171。

(15)(17)朱琏,重修.河州志 序。

(18)(19)黄选平,审.马志勇,校.河州志校刊.甘肃文化出版社,2004:172。

(20)武沐,杨燕霞.嘉靖《河州志》考述.西北第二民族学院学报,2008(3)。

(21)吴祯条.河州志卷二选举志·科第。

(22)(23)吴祯条.河州志卷二人物志·乡隽。

(24)刘承学.河州志序。

(25)明史卷三百三十西域二·西番诸卫.北京:中华书局,第8549页。

(26)河州志卷二学校志·庙学文庙条。

(27)河州志卷三文籍志(上)·谕祭文。

(28)宋丽丽.明清时期甘肃洮岷地区汉族移民研究.兰州大学硕士学位论文,2007:9-24。

(29)河州志卷二人物志。

(30)王纯条.河州志卷二选举志·恩贡。

(31)吴祯条.河州志卷二人物志·乡隽。

(32)李璟条.河州志卷二人物志·国朝隐逸。

- 黑龙江史志的其它文章

- 英国1850年之前的棉纺织品出口贸易