物价变动对城市失业影响的实证分析

葛 枫,任保平

(西北大学 经济管理学院,西安710127)

0 引言

2010年下半年以来,我国各地物价持续攀升,消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)不断上涨,CPI增速更是逐级递增,从2010年7月开始已连续17个月突破央行设定的3%通胀警戒线;同时我们也悄然发现,2010年底以来,特别是2011年春节之后,东部沿海地区普遍性地出现了严重的“民工荒”,各地平均工资更是上升到了史无前例的高度。然而仅仅只是在一年多之前,情况却全然相反。在全球金融危机背景下,2008年底到2010年初的这段时间内,我国宏观经济从之前的增长过热陡然转变为经济增长动力不足,消费不振、物价低迷,CPI持续低增长甚至负增长,原先的通胀压力突然成为了通货紧缩预期;同时各地失业率也直线上升,而在业人员工资水平普遍下降,就业形势急剧恶化,城市人民生活受到严重影响。由近年来我国宏观经济运行中产生的这些现象是否可以总结出,物价变动率与城市居民失业率之间存在着密切的关系呢?

物价与就业率(或工资)分别反映了产品市场和劳动力市场的供求关系,在市场经济中各要素市场之间相互作用,关系密切,并且价格与失业之间的关系可以用反映两者替代关系的菲利普斯曲线来表示。而在中国这样的转型经济或不完全市场经济中,菲利普斯曲线的适应性如何也有待进一步研究确认。因此,本文利用我国的省际面板数据,对菲利普斯曲线进行估计,进而分析物价变动对城市失业的作用关系进行分析。

1 理论分析

以弗里德曼为代表的货币主义学派和以菲尔普斯为代表的新凯恩斯主义学派在“适应性预期”和“自然失业率假说”的基础上都提出了菲利普斯曲线在短期内存在而在长期内并不存在的观点。

物价的变动对失业率的影响是通过微观经济层次完成的,微观经济的两个主体,厂商和消费者起了非常重要的作用。当物价普遍上涨时,厂商产品的销售价格也随之上涨,销售收入增加,但由于雇工的货币工资由劳动合同固定,因而实际工资将下降,即厂商的劳动力成本降低。若此时厂商预期由物价上涨引起的实际工资将持续下降,那么对劳动力的需求也将持续增加,最终实现了失业率的下降;同时,对于物价的上涨,企业主有时会将其误认为自己产品供不应求的价格信号而形成了错误的预期,进而扩大生产规模和用工规模,此时的城市失业率也相应降低了。另一方面,物价的普遍上涨也使原来失业的消费者在非工资收入水平不变的情况下消费能力下降,进而生活水平也随之下降,当这类消费者感到生活拮据困难,并且预期未来短期内无法改善时,将不得不接受原本不满意或不愿接受的工作,此时也将导致城市失业率下降。由图1可以简要地看到物价上涨是怎样引起失业率下降的。

当然,短期内物价的下降则会相反地引起失业率上升,因而可见,物价变动对城市失业率有着密切的反向替代关系。根据以上理论分析我们设立相应假说:

假说1:短期内,物价变动率与失业率存在替代关系。

以上物价变动对失业率的影响过程是一种只存在于短期内的现象,在这短期内起到重要作用的“预期”也会由于信息不对称或自身短视等原因可能显得并不“理性”。弗里德曼和菲尔普斯认为在长期中通货膨胀与失业之间不存稳定的此消彼长的关系,只存在一个相对稳定的失业率,即自然失业率。

长期来看,随着时间的推移,错误的预期会慢慢得到修正。工人逐渐认识到由于价格总水平的上升,名义价格的增长并不代表实际工资的增长,他们将根据修正后的实际工资来调整自己的劳动力供给量,企业主也会发现产品价格的上涨并不是自己产品需求扩大的信号,从而削减生产规模和雇佣规模,一切都将回到初始水平(即自然失业率水平),不过已经付出了更高的通货膨胀率的代价。可见一般的通货膨胀政策并不能起到减少失业的作用,即表现为长期的菲利普斯曲线是垂直的,无论通胀率如何变动,失业率最终总会回到自然失业率水平上。

如图1所示,在短期内,表示物价或通胀率P与失业率U之间关系可以由斜率为负的菲利普斯PC表现。在预期预期通胀率为P1的情况下,当实际通胀水平因为某些原因由P1上涨至P(2P2>P1)时,失业率由Un下跌至U(1处于图中的C点处)。此时人们就会更正原有预期,即依据现期的通胀率预期下期的通胀率也为P2,此时短期菲利普斯曲线上移,失业率也将重新恢复到自然失业率Un的水平上(处于图中B点处),形成了垂直的长期菲利普斯曲线LPC。

图1 短期与长期菲利普斯曲线

总结以上分析,可以得到另一个假说:

假说2:在长期中,物价变动与失业率之间不存在相互替代的关系。

2 实证分析

2.1 计量模型的设立

萨缪尔森和索洛提出的标准形式“失业—物价”菲利普斯曲线,即:

反应了失业率(u)与物价(p)之间的稳定替代关系,即失业率与物价或通货膨胀率之间呈现此消彼长的关系,表明政府可以在通胀与失业之间进行菜单决策选择。

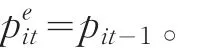

菲尔普斯和弗里德曼分别对传统的菲利普斯曲线提出了质疑,在“自然失业率假设”的基础上将提出了附加预期的菲利普斯曲线,即:

其中 pe为预期价格水平,un为自然失业率,表示价格水平不仅与失业率对自然率的偏差存在负相关关系,而且还受到预期价格水平的影响。

现令β=1/b,λ=v/α,得到了以失业率为因变量的表达式:

所以得到附加预期菲利普斯曲线的panel data固定效应变截矩模型为:

可以看到若将预期通胀率看做是上期通胀率,那么此时的附加预期菲利普斯曲线即反映了失业率u与通胀变化率或物价变动率 p~pe之间的关系。由于菲尔普斯及弗里德曼认为在长期内不存在稳定的菲利普斯曲线,他们所修正的附加预期菲利普斯曲线也只能在短期内存在,因此现在笔者将利用我国的省际面板数据分别从长期和短期内对附加预期的菲利普斯曲线的存在性进行实证分析。

2.2 数据说明

本文主要涉及了城市失业率和物价变动率这两个变量:虽然我国失业率统计不够完善,并且隐性失业与自愿失业等具有不可观测性,但是参照大多数学者的做法,还是选用国家统计局公布的各地城镇登记失业率作为本文城市失业率的指标;另一方面,虽然一般来说消费价格指数(CPI)、生产价格指数(PPI)和GDP平减指数都可作为衡量物价高低的指标,但本文主要研究的是物价变动对城市居民生活的影响,因而此处的物价变量采用城市居民消费价格指数更为恰当。我国现行的年度CPI数据大多是以上年指标为100换算而成,因而笔者现将当期CPI指数减去100作为该期的CPI变动率,将其作为变量物价变动率的指标。

由于我国1994年才开始承认存在失业,失业率的统计显得略微准确些,因而本文将选取1995~2009年之间的省际面板相关数据进行实证分析。又由于一般视五年内为短期,五年以上的时间段为长期,因此本文以距今最近的五年,即2005~2009年作为短期研究的时间段,而1995~2009年间的15年作为长期研究的时间段,从而分别进行检验、估计与分析。

本文选取了除西藏自治区之外的30个省级行政单位,即北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆,分别由字母BJ、TJ、HEB、SX、NM、LN、JL、HLJ、SH、JS、ZJ、AH、FJ、JX、SD、HEN、HUB、HUN、GD、 GX、HAN、CQ、SC、GZ、YN、SHX、GS、QH、NX、XJ来表示作为截面。

2.3 平稳性检验

为避免因回归变量存在单位根而引起的伪回归,故在对面板数据进行回归分析之前有必要对面板中的各个序列进行平稳性检验,若各个序列都是平稳的,则可以使用经典方法来估计。

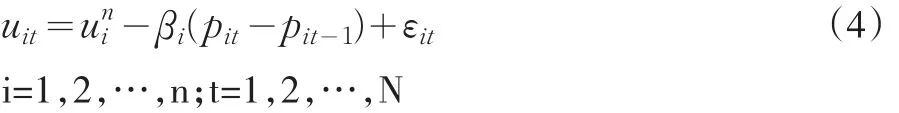

以上三个方程分别表示包含趋势项和截距项(T,I)、只包截距项(0,I)以及两者都不包含(0,0)的面板单位根检验模型。这三个模型的检验结果中只要有一个拒绝了零假设(存在单位根),就可认为该时间序列是平稳的。

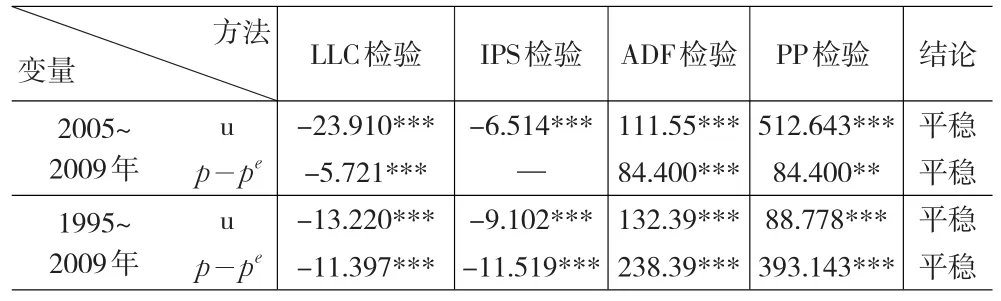

现采用Levin,Lin&Chu t*、Im,Pesaran and Shin W-stat、ADF-Fisher Chi-square和PP-Fisher Chi-square这四个统计量分别检验短期和长期内失业率u和价格变动率p-pe的平稳性(检验结果见表2)。由检验结果可知,在短期(2005~2009年)中,除物价变动率采用的第三个单位根检验方程不存在IPS检验结果项外,其余的检验项都在1%或5%的水平上显著;而在长期(1995~2009年)中,全部检验项都在1%的水平上显著。因此可以判定在整体上,不论短期还是长期,各时间序列都不存在单位根,即u和 p~pe都是面板数据平稳序列,因此可以直接用经典的估计方法对附加预期菲利普斯曲线进行回归估计。

表2 短期与长期变量的面板单位根检验结果

2.4 估计及检验结果

在通过平稳性检验之后,为确定选择固定效应(FE)模型还是随机效应(RE)模型,遂本文经霍斯曼检验(Hausman Text)后决定选择固定效应对面板数据进行分析,得到以下结果。

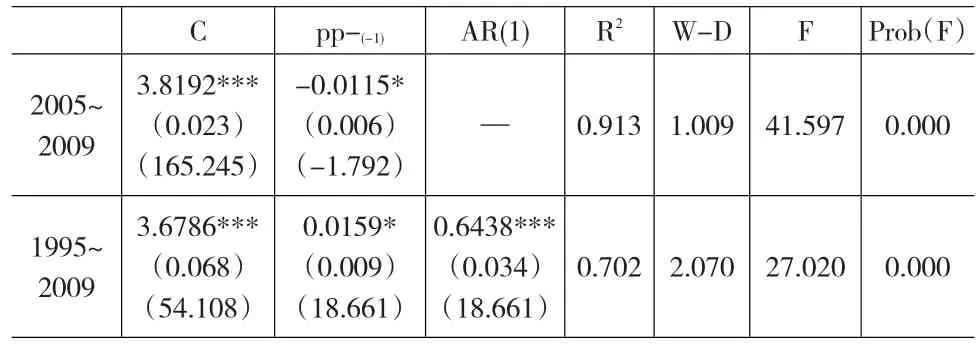

表3 短期与长期内附加预期菲利普斯曲线的估计结果

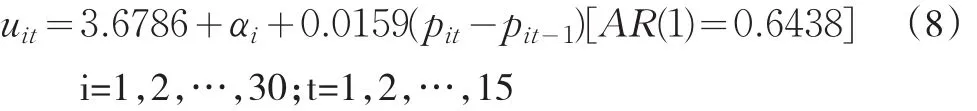

由表4的估计结果可以看到,在长期,即1995~2009年间的15年内,利用省际面板相关数据估计的附加预期菲利普斯曲线为:

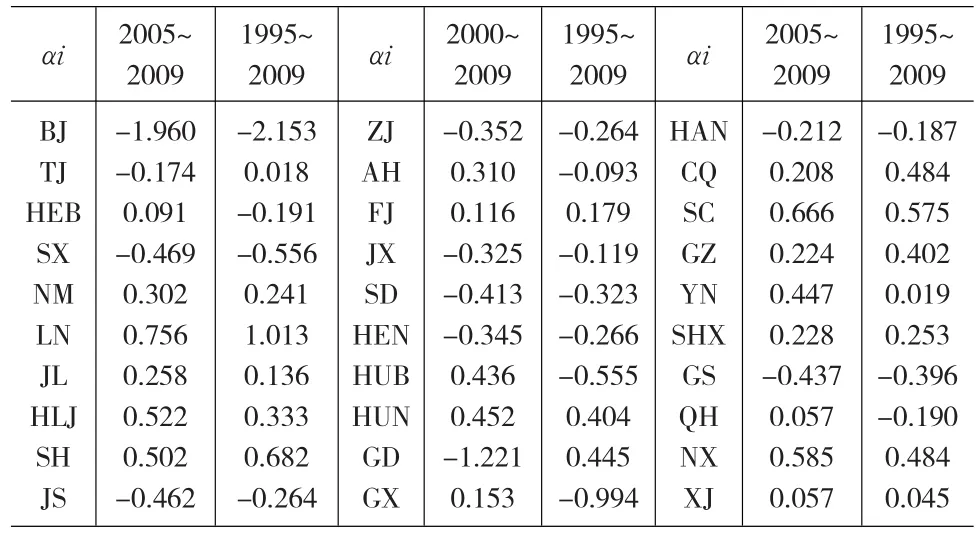

表4 2005~2009年及1995~009年固定效应αi

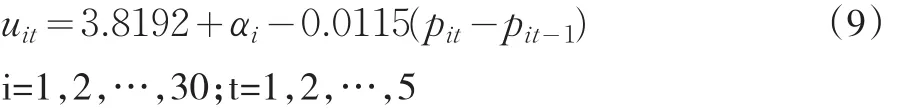

在短期,即2005~2009年间的5年内,所估计的附加预期菲利普斯曲线为:

此时物价变动 pit-pit-1的系数为-0.0115,表示在短期中失业率与物价变动率之间存在替代关系,也勉强验证了前文设立的假说1。但这一替代关系很不显著,即当物价变动率增加1%时,失业率将下降0.0159%;截面上各个省级单位的自然失业率为3.8192+αi。

由本文附加预期菲利普斯曲线在短期和长期的估计结果可以看到:在长期中,反映物价与失业相互替代的关系非但不存在,而且由1995~2009年的省际面板相关数据估计的曲线甚至有向右上方倾斜的趋势,因而可知任何企图以容忍一定程度的通胀来换取较低失业率的政策在长期中是无效的,甚至有可能会起到相反的效果;而在短期中,物价变动与失业率虽然存在负相关关系,但这一关系很弱,即物价变动对失业率的影响程度相对有限;由2005~2009年的面板相关数据估计所得的短期菲利普斯曲线也可以看到,即使物价持续上涨,实际失业率也很难低于自然失业率。

由实证结果看,我国的长期菲利普斯曲线与已有理论研究结果一致,而短期菲利普斯曲线在中国同样不存在(或者说是不显著),这可能是因为理论分析中的适应性预期并不符合现实,中国的消费者和企业普遍具有“理性”和远见。然而笔者分析更有可能的原因是,新凯恩斯主义的微观理论基础——粘性工资和粘性价格在中国并不显著。首先要指出的是中国的工会制度并不健全,工会力量在工资制定及劳动力市场供求中影响较小。一般认为,工会在工资制定上比个体具有更强的讨价还价能力,因而使货币工资甚至实际工资具有下降的粘性。然而我国目前的工会制度有很多缺陷,使得工会未能顺利进入劳动力市场,甚至是脱离于劳动力市场而存在,这就造成了工会缺乏独立性与纯粹性,从而事实上不能起到为维护工人利益、增强工人谈判力量的作用。其次,长期以来由于产业结构和劳动力素质等因素,我国产业内劳动力以基础工人为主,并且在劳动力市场供给过剩的情况下,效率工资假说和交错合同假说并不贴合中国实际。另外,菜单成本、交错价格调整等假说在中国也无法得到事实证据。因此,在粘性工资与粘性价格假说在中国无法得到支持的情况下,菲利普斯曲线这一宏观统计结论的微观理论基础也很难成立,因而菲利普斯曲线在长期不能成立,在短期也只是勉强成立。

3 结论

综上研究,本文通过省际面板数据基于附加预期的菲利普斯曲线对我国的物价变动与失业之间的关系进行了实证分析,得到的结果与主流理论并不相符,因此我们更要审慎处理短期中物价与失业之间的关系,只有处理好了这对关系,物价稳定与就业充分这两大宏观经济目标才又可能得以实现。本文一定程度上“证伪”了菲利普斯曲线在中国的存在性,并分析了其不存在的主要原因在于其前提条件或微观理论基础并不适用。因此,本文将分别从政策无效性与弥补适用条件这两个角度提出政策建议:

[1]J.Galí,M.Gertler.Inflation Dynamics:A Structural Econometric Anal⁃ysis[J].Journal of Monetary Economics,1999,44(2).

[2]Gregory Mankiw,Ricardo Reis.Sticky Information Versus Sticky Pric⁃es:A Proposal to Replace the New-Keynesian Phillips Curve[J].The Quarterly Journal of Economics,2002,117(4).

[3]左大培.围绕着通货膨胀的“替换”作用的经济学论争[J].经济研究,1996(,2).

[4]韩文秀.经济增长与通货膨胀之间关系研究[J].管理世界,1996,(6).

[5]栗树和,梁天征,曾湘泉.经济增长货币供应与价格水平建国以来我国物价总水平变动[J].管理世界,1988(,1).

[6]陈学彬.对我国经济运行中的菲利普斯曲线关系和通胀预期的实证分析[J].财经研究,1996(8).