十日谈

我们都是精神上的移民

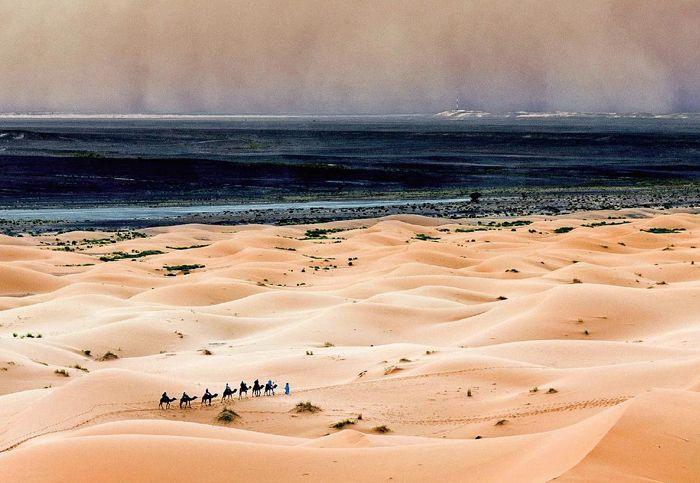

最近同事们聊天,经常不自觉就转到移民的话题上。这是一个历久弥新的话题,一代又一代人成长起来,有的人留下,有的人离开。中新社的一篇报道说,去年一年,就有25509个人永久移民澳大利亚了。这个数字仅次于印度,使得中国成为澳大利亚的第二大移民来源国。我想象着这些人,也曾与我们一样,屡次三番地聊着移民的话题,直到有一天终于下定决心,放弃他们的家园,卖掉他们的房屋,告别他们的亲人,登上远去的飞机,到赤道以南的那个国家去。若在以前,这其中必有黯然销魂的漫漫旅程,但现在地球真的小如一只皮球,只是一次长聊的时间就结束了,还来不及伤心,一个新的风景就扑面而来。

人挪活,树挪死,安徽合肥市蜀山区南岗镇的许多人,大概是忘记了先人的这句话。他们计划从越南的原始森林里引进250棵百岁以上的紫薇树(这实在不是一个好听的数字),作为其苗木基地精品园的一个重要项目。结果首批移过来的98棵树,集体客死他乡。当地农林水务局的官员分析,有路途遥远保护不到位的原因,也有树木水土不服的问题。剩下那一百多棵树,不知道是否可以因此而免去背井离乡,失却根脉的伤痛——这连根拔起的痛,才是真的痛哇。

说到背井离乡,我们谁又不是?离开家乡,告别父母,远游闯荡。若在古时,还有衣锦还乡一说,现在更多时候,我们是连回都不再回去。前段时间,65歲的北大校长周其凤回乡为母拜寿,情到浓时,下跪当地,拥母哭泣。这本应是一副感人至深的慈母孝儿图,但因为周其凤之前引发争议的言论,加上现场的一台摄像机,这一正常的乡村寿宴,就被许多人解读成是周其凤安排的一场炒作。对习惯了感情表达上克制隐忍的国人而言,“其凤探母”的行为,或许并非最好的孝道表达,但也绝不应该是最坏的一种呀,因为他毕竟踏上了回家的路。(详见本期时政版中国栏目)

与故乡的隔离,其实在我们还未离乡之时就早已发生。这是一种被美国作家马尔科姆?考利称为“除根”的过程。在《流放者的归来》中,他敏感地意识到,我们所经历的正统教育中,很少提及我们生于斯长于斯的故乡。在我们的课本里,在我们课外的读物中,我们所了解到的是整个国家的历史,是这个世界的构造,甚至是整个宇宙的过去与未来,而故乡的历史地理人文风貌,却少有提及。至少在我印象中,这是从来没有过的。考利说,“我们被剥夺掉一切的地方自豪感。”于是,谈及家乡,我们只知道它当下发生的变化,但是对于它的过去,它更深层次的东西,却不知从何说起。

也难怪湖北省利川市在宣传自己时,只会想出“我靠重庆”这样的广告语。这可不是偶然的个例,记性稍好点的人,大概都记得江西宜春市曾经以“一座叫春的城市”这样的话来宣传自己。近几年来,出于促进经济发展的考量,地方主政者也开始意识到打造城市知名度的必要性,许多城市想尽办法宣传自己。7月18日《南方日报》报道说,广东的佛冈县也不甘人后,打出了“更近更爽更给力”的宣传语,这几个字已经印到了当地领导干部的名片上。但是,只凭着这几个容易引人歪想的词,谁又能看出它是在描绘一座城市呢?

专栏作家沃尔特?李普曼曾经写过这样一段话:“我们都成了精神上的移民。我们所有人都是工业世界中的移民,没有什么权威可以依赖。我们是背井离乡之人,刚刚到此不久,就成了暴发户。作为一个民族,我们身上带着所有粗俗不堪的特征,精神上支离破碎……我们像风中的垃圾一般随风飞舞。”当然,他是美国人,他所描绘的,是二战之前的美国。