XH716/1立式加工中心的设计

戴 亚

(上海市第三机床厂 上海 201600)

为了应对国内机械加工行业对大规格立式加工中心的需求,在进行深入市场调研和技术认证的基础上,设计了XH716/1型立式加工中心,以满足汽车、航空航天、军工、汽轮发电机等行业加工大型复杂零件的需要。

XH716/1型立式加工中心采用了十字型结构布局,如图1所示。机体结构呈金字塔形,为重载荷及强力切削提供了稳固的基础;倒向Y形大跨距立柱,为主轴箱提供了稳定的支撑。由工作台的左右运动(X向)、滑鞍的前后运动(Y向)及主轴箱的上下移动(Z向)组成3个进给传动机构。在设计过程中充分考虑了机床刚性、热变形、切削能力及精度稳定性,其中Y向采用了“四导轨”布局(在主导轨的中间设置了辅助导轨),使床身的支承刚性得到了加强,显著提高了机床的承载及抗振能力;该机床的床身、滑鞍、立柱、工作台及主轴箱均经过Cosmos Works有限元软件分析并经过优化设计,提高了设计的效率和水平。机床配备全封闭防护罩壳,造型美观、时尚。

图1 XH716/1型立式加工中心布局图

1 支承件的设计

在机床设计中对支承件的基本要求是:

(1)应具有足够的静刚度和较高的刚度—重量比。支承件所受的载荷,主要是拉伸、弯曲和扭转,其中弯曲和扭转是主要的,因此,支承件的刚度,主要考虑弯曲刚度和扭转刚度;

(2)应具有较好的动态性能;

(3)应具有较好的热变形特性。

为达到以上性能指标,设计时使用三维软件Solid works进行物理建模。在保证计算精度前提下,根据圣维南原理,对部分局部特征如倒角、凸台、油孔等进行了简化,并将模型导入Solid Works的Cosmos Works有限元插件,对受力和变形进行定量分析。经过网格划分、添加约束、施加载荷步骤后进行结构和模态分析,以刚度—重量比作为指标对模型进行修改,以最小的成本获得机床最大的整体刚性和运行稳定性。经实际检测,在受力及约束加载正确的前提下,Solid Works软件有限元分析插件Cosmos Works对机械零件变形分析的理论结果与实测值偏差在30%以内。由于支撑件均采用高性能灰铸铁材料(HT300),具有较高的抗弯、抗扭强度。因此即使在极限情况下,所受的最大应力与材料的强度极限也相距甚远,安全性很高。其中床身和滑鞍的结构分析处理较为典型。

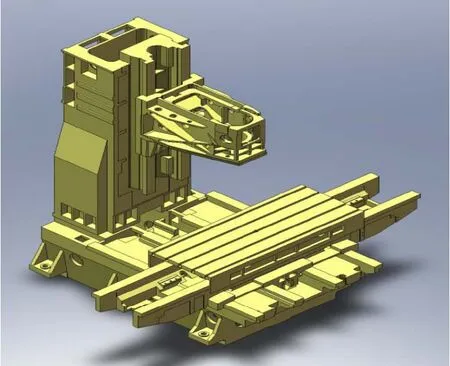

该机床的床身采用闭式箱形结构,床身横截面如图2所示,床身壁厚均匀,并在主要承载力处适当进行了加强。该结构在保证足够抗弯和抗扭刚度的前提下,最大程度地减轻了床身的重量;地脚采用爪座式结构,降低了床身高度,使得机床跨距增大,有效地提高了运行时的稳定性。

图2 床身横截面图

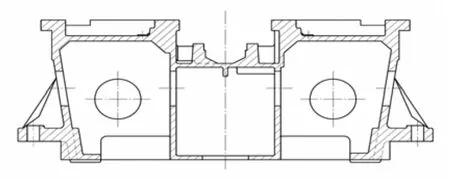

滑鞍的结构较为复杂,如图3所示,滑鞍内部有纵横交错的筋板,并且有相当多的开口、凸台等特征,在确保性能不变的情况下,建模时进行了适当的简化。使用有限元分析软件,对初始方案进行了优化,得出其最优横截面为扁“M”型(对导轨部位进行了适当的加厚,提高了该处的局部刚度),整体结构设计成封闭的箱形,内部合理布置加强筋;该结构可在较小的重量下得到较高的抗弯和抗扭刚度。实际测试和使用表明该结构具有较优异的各向抗弯、扭刚度。

图3 滑鞍横截面图

为进一步提高产品的性能,在设计时还采取了一些措施,如:为了增加镶条柔度,选用了小的厚度和斜度(1:100),并在中部进行铣低,可使斜镶条两端保持良好的接触,减少了刮研面积。零件的联接尽量使用数量较多的小直径螺栓,避免了大直径螺孔对基础件强度的影响,也降低了联接处的法向变形。

2 进给系统

机床进给系统的性能指标主要由以下指标进行衡量:

1)稳定性

稳定的系统在输入变量改变、启动状态或外界干扰作用下,其输出量经过几次衰变振荡后,能迅速地稳定在新的或原有的平衡状态下。稳定性和系统的惯量、刚度、阻尼以及系统增益都有关系。

2)精度

精度是指系统的输出量复现输入量的精确程度,包括定位精度、重复定位精度和轮廓跟踪精度。

3)快速响应特性

指系统对指令输入信号的响应速度及瞬态过程结束时的迅速程度。它包含系统的响应时间和传动装置的加速能力等,现代数控系统均可以通过修改调节系统参数,以获得最佳切削效果。

为满足以上要求,设计进给传动装置时应满足:

(1)转矩(功率)匹配,即选择伺服电机时,需要满足:一、最大切削负载转矩不得超过电机的额定转矩;二、最大空载加速转矩不得大于电机的最大输出转矩。

(2)惯量匹配,即在转矩一定的情况下,伺服电动机本身的惯量JM与外部惯量折算到电机轴上的惯量JL之和越小越有利于调速,瞬态响应越好,电动机加、减速时所需的能量越少。伺服电动机转动惯量JM和负载转动惯量JL的匹配关系,一般为1<JM/JL<4。在此范围内,JM/JL值越小性能越佳,通过调整数控系统的位置环增益、速度环增益的参数可以获得较好的综合性能。

为达到以上指标,对于采用滑动导轨的机床而言,减小导轨副摩擦阻力、提高寿命的主要方法是采用注塑或贴塑导轨。该机床采用了贴塑导轨,结构简单、性能可靠,具有运行摩擦阻力小、刚性及吸振性好、寿命长等优点。贴塑导轨与机床淬火导轨配磨后,得到了极佳的接触刚度。在传动机构中,伺服电机和滚珠丝杠采用了高刚性、高精度的双螺母预加载荷滚珠丝杠,通过高刚性的无齿隙联轴器与伺服电机联结,获得了较变速机构等其它联结方式更大的联结刚度;丝杠采用一端固定,一端自由的支撑方式,装配时进行了预拉伸,有效地提高了抵抗热变形的能力,使机床更适合于在长时间重切削的工况下连续运行。

3 主轴传动系统

主轴传动系统采用了两种方案:

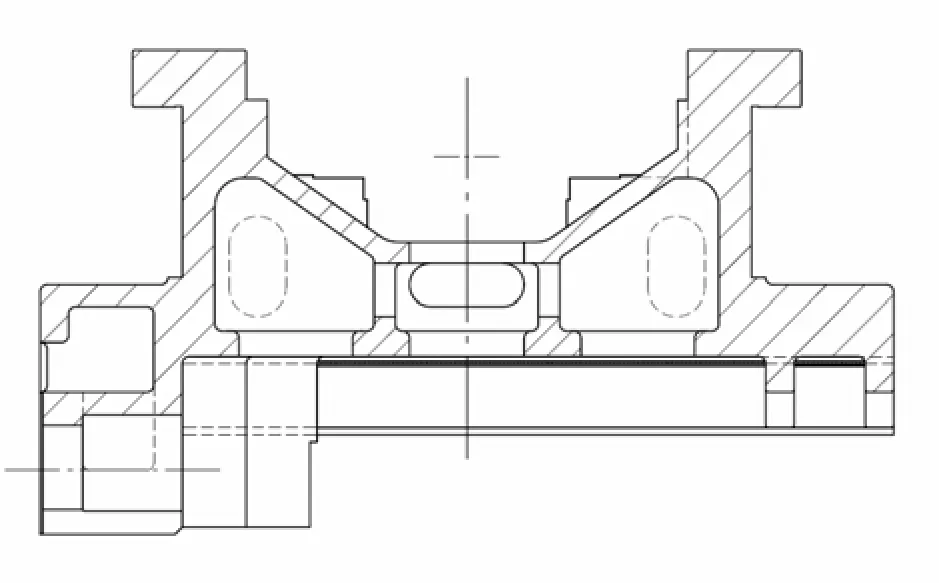

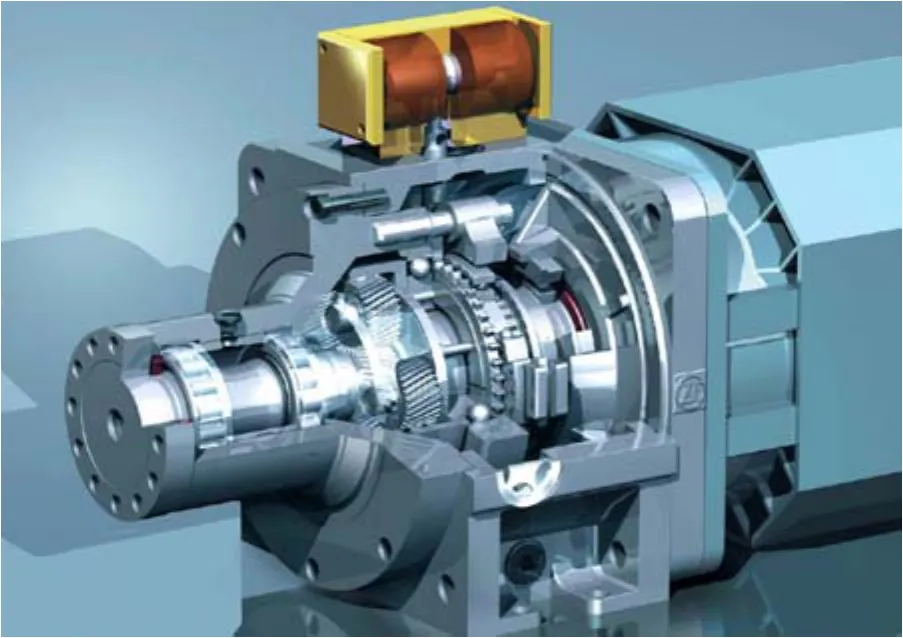

1)使用模块化变速箱,如图4所示。

图4 模块化变速箱

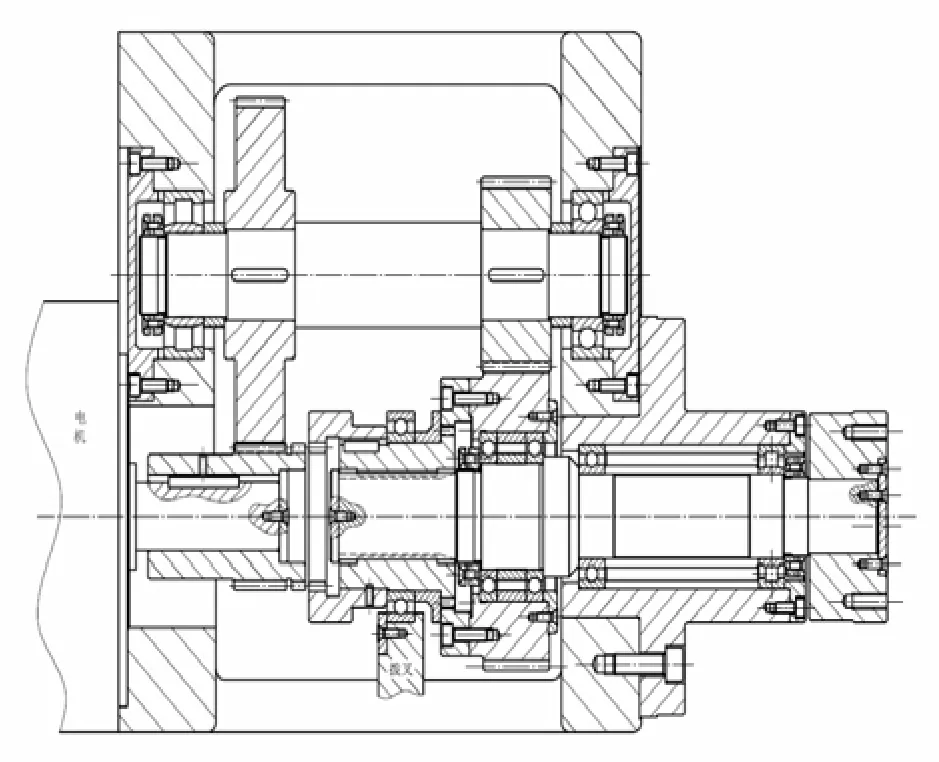

2)使用自行研发的变速箱,如图5所示。

该变速箱主要通过拨叉带动花键轴上的齿轮离合器实现档位切换。如齿轮离合器处于如图5右边位置时,电机转速经两级变速实现“速度降低,扭矩增大”,如离合器处于左边位置时,电机轴与输出轴直联,两级变速齿轮均空转,实现“1:1传动”。

图5 自研变速箱结构图(已拆除安装口盖)

通过吸收国内外同类产品的优点,该变速器采用了以下多项新技术:

(1)经优化的变速结构,零件数量少,运行可靠,变档实现容易;

(2)轴承均采用高精度锁紧螺母固定,免去了在轴上开键槽,简化了加工工序,避免了键槽降低轴的强度或引起应力集中,影响轴的疲劳寿命;

(3)轴支承采用了新的结构,避免了轴高速运行时热伸长对轴承的影响;

(4)在电机与主轴箱体之间设置了减振元件(电机减振条),降低了电机振动对机床的影响,提高了主轴的加工精度;

(5)拨叉与滑移齿轮之间设置了一个深沟球轴承,拨叉在不脱离滑移齿轮电机也可以高速运转;

(6)键槽采用对称布局,减轻了对轴强度的影响,也便于齿轮的动平衡;

(7)内部齿轮传动采用油气润滑,避免了复杂的密封结构,也一定程度的降低了成本。

由于采取以上措施,该变速箱的综合性能有了较大幅度的提高。

4 润滑系统

机床的润滑使用了定时、定量自动集中润滑系统,性能稳定可靠。该系统自带定时和排量调节装置(不需机床数控系统控制),用户在使用时也可以方便地进行调节。特别是该系统采用了尼龙管输油,在装配时不需要钻油孔,布管极其方便;而且尼龙管内壁光滑,摩擦因数极低,油路的沿程压力损失可忽略不计。在设计过程中,按照供货商提供的资料并结合以往使用该系统的实际经验,对机床所需的供油量进行了预算,确定了供油排量和供油的间歇时间,保证了导轨和丝杠等运动副之间的充分润滑,并采用了国际标准润滑元件,维修更换很方便。在数控系统内设置了相关的报警信息,润滑状况及报警可通过数控系统显示。

5 冷却系统

机床的冷却系统设置了容积足够的独立冷却水箱,采用了大流量、高扬程的高压水泵,性能可靠,输出流量可以进行调整;根据需要配备链式自动排屑器或纸袋过滤装置以及手动喷枪,每个冷却管上均设置了调节开关,通过调节冷却液的流量,能迅速清除工作区域内的切屑,大幅提高了机床的加工效率及冲排屑能力;另外还设计了供选配的主轴内冷却装置(通过涡流分离器进行精密过滤,过滤精度为20~25 μm),由主轴中心出水;为便于轻合金高速加工时的除屑及冷却,增加了风冷管路,由电磁阀控制,在数控系统中进行定义,由手动控制或在零件加工程序中自动执行。

6 安全及可维护性

在整个设计过程中,严格执行了《GB 18568加工中心安全防护技术条件》,所有可能引起人身伤害的部位都设置了防护装置且设置明显的警示标牌,在醒目位置贴有设备操作规程,把可能的事故隐患降低到了最低限度,人机环境良好。

此外还特别注意了机床的可维护性,为了便于拆卸及安装,内置配件处均设置了维修口盖,尽可能地减少了整机紧固件的种类,对螺钉的直径和性能等级进行了最大限度的统一,减少了安装或维修时所需的工具种类;主气动管路与支路气管采用了不同的颜色,以便区分等等。使机床的维修及保养做到更加简便、快捷。

7 结语

在国产数控机床产品中,适宜加工大型零件及高屈服强度特殊材料的中规格立式机床,目前尚处于品种规格较为短缺的状态,造成了在许多情况下用户不得不用高价从国外进口。XH716/1型立式加工中心的研制成功,提供了一种具有高性价比、大规格及重载荷的立式加工中心的选择途径,发展前景十分可观。

[1]戴曙.金属切削机床[M].北京:机械工业出版社,1999.

[2]李洪.实用机床设计手册[M].沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1999.