心理与逻辑:人类认知的两个重要通道

蔡曙山

一、心理与逻辑:先天的自然联盟。

心智(Mind)是具有脑或神经系统的动物的智能行为。脑与神经系统产生心智的过程叫认知(cognition)。认知科学(cognitive science)就是研究心智和认知原理的科学。脑、心智与认知的关系如右图所示。

脑与神经系统是自然界长期进化的结果。在这个过程中,逐渐产生了脑与中枢神经系统。最近的脑与认知科学研究发现,早在5亿年以前,脊椎动物大脑的左右半球就已经开始分工协作,后来,在达尔文的“后代渐变”过程中,大约在500万年前,人类大脑的左右半球结构形成了。人的大脑和中枢神经系统处于进化系列的顶端。

左右脑的分工也是自然进化的产物。

美国得克萨斯大学奥斯汀分校进化心理学教授麦克尼利奇(Peter F.MacMeilage)、澳大利亚并英格兰大学神经科学和动物行为学教授罗杰斯(Lesley J. Rogers)和意大利心理-脑科学研究中心和特兰托大学认知神经科学教授瓦洛蒂加拉(Giorgio Vallortigara)的合作研究表明,脊椎动物左右脑的分工来源于动物的两个最基本的功能。他们说:

早期脊椎动物中,当某个大脑半球在特定环境下表现出发挥主导作用的趋势,两个大脑半球的分工可能就开始了。我们推测,右脑最初主要在危急情况下发挥任用,这需要动物做出快速反应,比如侦测周围环境中的猎食。而在非危急情况下,主控权将由左脑接管。换句话说,左脑进化成为自发行为的控制中心,即对行为“自上而下”的控制(我们要强调的是,自发行为不一定是与生俱来的,其实很多自发行为都是后天学会的),而右脑则是环境诱发行为的控制中心,也即“自下而上”的控制。其他特化程度更高的功能,比如语言、工具制作、空间定位及面孔识别,都是从这两种控制能力进化而成的。

动物的两种基本行为和生存手段是捕食和防止被捕食。我们先来看动物的捕食和左脑的进化。研究表明,动物的捕食行为是一种日常的、自发的行为,它们是由左脑控制的,体现出右侧偏向性。大多数脊椎动物的日常行为都具有右侧偏向性,其中包括捕食。证据表明,所有五类脊椎动物(鱼类、爬行类、两栖类、禽类、哺乳类)的捕食都具有右侧偏向性。美国著名心理生物学家斯佩里(Roger Wolcott Sperry,1913—1994)通过割裂脑的实验证明:左脑主要负责理解、记忆、时间、语言、判断、排列、分类、逻辑、分析、书写、推理、抑制、五感(视、听、嗅、触、味觉)等,思维方式具有连续性、延续性和分析性。因此左脑可以称作“分析脑”、“逻辑脑”、“意识脑”、“学术脑”、“语言脑”。

下面再来看动物的防止被捕食和右脑的进化。防止被捕食是右脑最原初的功能。科学家研究了各类动物对掠食者的反应,结果发现,当掠食者从视野的左侧出现时,无论鱼类、两栖类、禽类还是哺乳类动物,都会出现更为强烈的回避反映。这是因为在远古时代,对脊椎动物来说,没有任何其他事情比掠食者突然出现更让动物感到惊恐,更能唤起它们的快速回避反应。脑与神经科学的研究表明,右脑主要负责空间形象记忆、直觉、情感、身体协调、视知觉、美术、音乐节奏、想象、灵感、顿悟等,思维方式具有无序性、跳跃性、直觉性等。斯佩里认为右脑具有图像化机能,如企划力、创造力、想象力;与宇宙共振共鸣机能,如第六感、透视力、直觉力、灵感、梦境等;超高速自动演算机能,如心算、数学;超高速大量记忆,如速读、记忆力。右脑像万能博士,善于找出多种解决问题的办法,许多高级思维功能取决于右脑。把右脑潜力充分挖掘出来,才能表现出人类无穷的创造才能。所以右脑又可以称作“本能脑”、“综合脑”、“潜意识脑”、“创造脑”、“音乐脑”、“艺术脑”。

大脑左右半球的主要功能可以列表对照如下:

左脑(理性的)右脑(经验的)语言脑 音乐脑理性的 直观的文字的 形象的分析的 综合的记号的 绘画的逻辑的 心理的

由此看出,心理与逻辑是人类心智的两种主要能力,或者说,是人脑的两种主要功能。

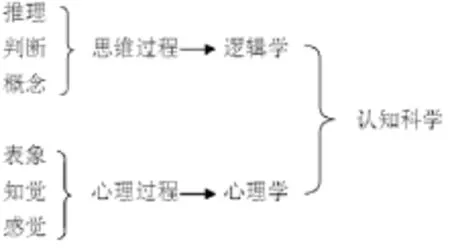

人类心理过程包括感觉、知觉和表象三种基本形式。人类的思维(逻辑)过程则包括概念、判断和推理三种基本形式。它们的关系如下图所示。

可见在人的大脑中,心理与逻辑是彼此紧密联系、不可分割的、统一的心智过程。因此可以说,在人类的心智和认知中,没有任何东西比心理与逻辑的联系更加密切。

二、分道扬镳:心理学与逻辑学。

不幸的是,19世纪末到20世纪上半叶的半个多世纪,心理学与逻辑被人为地割裂了,始作俑者和代表人物是德国数学家和逻辑学家弗雷格。

弗雷格拒斥心理学是与他的客观主义的数学立场相关的。首先,弗雷格认为数是实际存在的事物,而不是一种心理现象。其次,弗雷格认为数学与感觉和心理毫无关系。他说:“不,算术与感觉根本没有关系。同样,算术与从早先感觉印象痕迹汇集起来的内在图像也没有关系。所有这些形态所具有的这种不稳定性和不确定性,与数学概念和对象的确定性和明确性形成强烈对照。考察数学思维中出现的表象及其变化,可能确实有些用处;但是不要以为心理学能对建立算术有任何帮助。这些内在图像、它们的形成和变化对数学家本身是无关紧要的。”2、在《算术基础》一书序中,他提出研究数学哲学三条原则中的第一条,就是“要把心理学的东西和逻辑学的东西,把主观的东西和客观的东西明确区别开来。”3、特别值得指出的是,弗雷格在研究数学和逻辑时,并非完全没有认识到感觉和心理因素的存在,但他从各个方面坚决地抵制和反抗感觉和心理因素对数学和逻辑的影响。他说:“在数学家面前,反对这样一种观点大概是没有什么必要的;但是,由于我还想为哲学家们尽可能解决上述这些有争议的问题,我就不得不稍微涉足心理学的讨论,即使仅仅是为了阻止它进入数学。”4、他说:“这样一来,在涉及数学真的时候,问题就会摆脱心理学的领域,而转向数学的领域。”5、在20世纪初,弗雷格的影响远远超出数学和逻辑的范围。他的拒斥心理学的数学和逻辑的立场,经罗素、怀德海等人的发展,被演变为一种哲学观点和方法,这就是逻辑经验主义或称逻辑实证主义的观点和方法。逻辑经验主义将数学逻辑的真理普遍化和绝对化,把数学逻辑当作理性思维的普遍规律,当作唯一的逻辑真理,同时也当作探求真理的有效工具。由数学逻辑产生的这种信条,经过逻辑实证主义的推动,演变为20世纪席卷西方学术的分析哲学运动。弗雷格以后,逻辑学与心理学彻底地分道扬镳。这种影响至今未被肃清,尤其是在中国的学术界。

三、认知科学诞生以后…

变革来自于新的思想,那是在认知科学诞生以后。

20世纪50年代以来,众多学科包括语言学、心理学、计算机科学、人类学、神经科学和哲学先后将它们的关注点指向同一个目标——人类心智。1975年,美国人感到将这些学科综合为一个新的学科框架,共同探索人类心智的奥秘,于是,认知科学诞生了。经过30多年的发展,认知科学已经成为一个新的学科。2011年11月,中国认知科学学会在北京成立,但认知科学至今仍未进入几十年不变的中国学科目录。

认知科学给众多学科的发展带来机会。首先,认知科学6大来源学科在认知科学方向上都发展出自己的新兴学科,如心智哲学、认知心理学、认知语言学(或称语言与认知)、人工智能、认知人类学(或称文化进化与认知)和认知神经科学。其次,认知科学的6大来源学科在认知科学框架下互相交叉,发展出更多的新兴学科,如控制论;神经语言学;神经心理学;认知过程仿真;计算语言学;心理语言学;心理哲学;语言哲学;人类学语言学;认知人类学;脑进化。

认知科学也对众多学科的发展提出挑战。在21世纪,如果不与认知科学相结合,很多学科将无法发展,例如心理学和逻辑学。

莱考夫在《体验哲学:涉身心智及其对西方思想的挑战》(1999)一书中,开篇就指出认知科学的三大发现是:

心智本来就是涉身的;

思维大多数是无意识的;

抽象概念大部分是隐喻的。

其中,“思维是无意识的”这一论断对逻辑学提出了严重的挑战。自从亚里士多德以来,思维传统地属于逻辑学的领域。逻辑学是研究“思维形式及其规律”的科学(金岳霖,1977)。现在,认知科学提出“思维是无意识的。”我们应该如何应对这种挑战?

著名的沃森选择任务实验(Wason selection task)就是这样的一个挑战。沃森实验设计巧妙,他用4张纸牌的翻牌游戏来对应充分条件假言推理的4种可能选择,即肯定前件式、否定前件式、肯定后件式和否定后件式。逻辑学家告诉我们,只有肯定前件式(Modus Ponens, MP)和否定后件式(Modus Tollens, MT)是正确的推理形式,并且两者是等价的,而其他两种形式都是错误的。实验结果大大出乎逻辑学家的想象。

有将近100%的被试懂得使用肯定前件式的推理。由于沃森实验精心挑选只使用没有逻辑学背景的被试,因此,这一结果提示逻辑是正确思维的人们头脑里固有的东西,而不是逻辑学家教给我们的东西。事实上,几乎所有的人都懂得使用演绎规则MP即肯定前件式条件假言推理,这就暗示MP这样的逻辑规则似乎是天生的,我将其称为先天逻辑能力(Innate Logic Faculty, ILF, Cai,2007)。而对于逻辑学家证明与MP等价的否定后件式即逆否规则MT,却只有约50%的被试予以支持,两者差异是如此之大!心理学家解释说,这是由于MT多做了两次否定,其占用的认知资源与MP相比要大得多,由此很多人感到否定后件式比肯定前件式要困难得多。问题在于逻辑学只考虑推理的正确与否,而不考虑认知加工的难度。这样就出现了尽管在逻辑学中将肯定前件式和否定后件式看作是同样正确和等价的推理形式,但大多数人并不这样认为。在这个实验中,有超过一半的人使用了肯定后件和否定前件的“错误推理”,前者占33%,后者占21%。其原因何在?这是实验所须检验的规则“如果纸牌的一面是字母A,则它的另一面是数字4”中,由于数字4得到了表征,因此它启动了被试对肯定后件式的认知。“如果天下雨,地面就会湿”,现在地面湿了,并不能由此推出天下了雨,但也不能排除天下雨是一种可能的情形。毕竟人们在日常思维中就是这样思维的。沃森实验的结果表明,人们在进行推理时受到心理因素的影响。也就是说,逻辑不是抽象的而是具体的;逻辑不是心理无关的而是心理相关的。

另一个重要挑战来自思维与决策领域。人们在进行投资决策时所依据的思维是逻辑的还是心理的?卡尼曼(D. Kahneman, 2011)提出的前景理论(Prospect Theory)认为,人们在涉及风险的经济决策中是依据可能的损失和收益价值而不是依据最终产出来做出决策,并且人们是依据直觉而不是逻辑推理来对损失和收益进行评估。前景理论模型是解释性的,它模拟真实的选择而不是最优方案。下面是卡尼曼在《思维:快的和慢的》一书中给出的一些投资博弈的例子。

问题1:请做选择

A. 肯定会得到900美元,或者……

B. 有90%的可能会得到1000美元。

问题2:你会选择哪一个?

A. 必定会损失900美元,或者……

B. 有90%的可能会损失1000美元。

问题3:不管你有多少钱,有人又给你1000美元,请从下面两个选项做出选择:

A. 有50%的概率赢得1000美元,或者……

B. 肯定会得到500美元。

问题4:不管你有多少钱,有人又给你2000美元,请从下面两个选项做出选择:

A. 有50%的概率失去1000美元,或者……

B. 肯定会失去500美元。

问题5:以抛硬币作选择,正面赢,背面输,你愿意参加下面的赌局吗?

A. 赢50美元。

B. 输50美元。

A. 赢100美元。

B. 输50美元。

A. 赢150美元。

B. 输50美元。

A. 赢200美元。

B. 输50美元。

根据卡尼曼的研究,大多数人在面临盈利时是风险规避的;大多数人在面临损失时是风险偏爱的;人们对损失比对获得更敏感。因此,人们在面临获得时往往是小心翼翼,不愿冒风险;而在面对失去时会很不甘心,容易冒险。人们对损失和获得的敏感程度是不同的,损失时的痛苦感要大大超过获得时的快乐感。

当然,卡尼曼并不否认逻辑推理和数学计算在决策中的作用。他认为,我们的头脑里有快的和慢的两种做决定的方式,他称为系统1和系统2。无意识的系统1根据情感、记忆和经验迅速做出判断和决策,它见闻广博,使我们能够迅速对眼前的情况做出反应。但它也容易上当受骗,它固守“眼见即为事实”的原则,任由损失厌恶和乐观偏见之类的错觉引导我们做出错误的选择。有意识的系统2通过调动注意力,通过逻辑推理和计算来分析和解决问题,它比较慢,但更准确,不容易出现错误。那怕是一个简单的运算,其结果都比专家靠直觉做出的预测更准确。

四、认知逻辑的学科框架。

逻辑学与心理学应该如何应对认知科学的挑战?无非上中下三种选择。上策是进取,中策是维持现状,下策是退却。

心理学似乎采取了进取策略。思维是传统逻辑学的领域,心理学正在向思维的领域推进。且看心理学养关于思维的定义。张厚粲先生在其主编的《大学心理学》中,对思维做了如下定义:

思维是一种人类特有的高级心理活动过程。

在本书中,作者从概念及其形成、问题解决、推理、决策、思维与语言等多方面涉及了心理学与逻辑学交互作用的研究领域和问题。

此外,在语言心理学、思维心理学、认知心理学等学科中,心理学和问题和逻辑学的问题也在发生着交叉和融合。认知科学建立以后,概念、判断、推理、决策、问题解决都成为心理学的研究领域,取得了很多著名的研究成果,改变了人们对思维的看法。

心理学与逻辑学的交叉融合与发展,需要一个合适的学科框架。2004年,笔者首次提出将认知科学的学科框架映射到现代逻辑的背景之中,由此产生出认知逻辑(cognitive logic)的研究框架。2007年,笔者在第13届国际逻辑学、方法论和科学哲学大会上报告了认知科学的学科框架和一些研究成果,这些研究工作受到国际同行的关注。

在这个学科框架下,我们得到哲学逻辑、心理逻辑、语言逻辑、文化与进化的逻辑、人工智能的逻辑和神经网络逻辑。在这个学科框架下,逻辑学与心理学发生了交叉,它能够更加合理地解释人类认知活动中心理加工和逻辑加工两种方式,也非常契合于卡尼曼的一快一慢的思维和决策模型。

在这个学科框架中,有的学科已经存在,如哲学逻辑、语言逻辑、人工智能的逻辑,其历史可以追溯到20世纪50年代,与认知科学的起源同步;有的正在发展,如心理逻辑、神经网络逻辑,其发端在20世纪70年代中期,与认知科学的建立同步;有的虽然尚未开展,但预计将来可以得到发展,如文化与进化的逻辑等等。

现在,我们将逻辑学与心理学重新统一于认知科学的研究框架之中。

这样,我们就把作为人类认知的两种方式或两个通道统一起来了。心理过程作为认知的一个通道,包括感觉、知觉和表象的加工形式,此外还有直觉和无意识的加工形式,它们采用即时反应的方式进行加工,是快的通道,但它易错。思维过程是认知的另一个通道,包括概念、判断和推理的加工形式,它们采用逻辑分析与综合、演绎与归纳、类比与溯因等方式进行加工,是慢的通道,但它准确。心理学与逻辑学则分别作为心理过程与逻辑过程的摹写,为人们认识人类心智与认知提供理论模型。这两个原本紧密联系的学科,在20世纪以来被人为分隔半个多世纪以后,终于在认知科学的背景下重新统一起来,并得到新的发展。

在21世纪,我们要认识自己的脑与心智,特别要了解你的右脑,开发你的右脑,做一个全脑的人,做一个心理健全、逻辑严密的能够正确思维和有效行动的人。