循环水泵房正向进水前池水力性能试验研究

李 敏,范丽娟

(太原理工大学水利科学与工程学院,山西 太原 030024)

1 引言

火力发电中,循环水泵房进水前池的水力性能是否稳定对循环水泵的安全和高效运行都至关重要,对循环水泵房的土建合理投资也有指导作用[1]。泵站设计规范[2]规定,泵站前池布置应满足水流顺畅、流速均匀、池内不得产生涡流的要求。如果进水前池的形状、尺寸设计不合理,容易在池内形成不良流场。前池是泵站的进水建筑物[3],将引水管道中的来水均匀地分配给各流道;当水轮机引用流量迅速改变时,前池的容积可起一定的调节作用,因此,引水管道与泵房进水前池的衔接,应尽量保证泵房进水前池有良好的流态,保证水流能均匀平稳地进入吸水室,避免回流和涡流的产生。本文研究将通过物理模型对循环水泵房进水前池进行系统的水力特性试验研究,并结合试验数据分析其水力性能,优化原设计方案,提出合理的改进措施,保证循环水泵的安全运行。

本文按重力相似准则设计正态物理模型,针对工程布置的特点,即进水前池与引水明渠呈直“T”形布置,研究该结构下前池流场及流速分布情况。试验设计了循环水泵全部开启的情况,通过对水流流态、典型断面流速分布、水位的观测,分析了各断面横向纵向水流的分布特点,同时研究其产生机理及影响。

2 研究方法

2.1 物理模型设计

本试验基于某实际工程设计模型,根据研究目的和要求,试验对前池流场进行了主要探测,进水前池结构:长(沿水流方向)×宽=30.0 m×26.8 m。自流引水管:采用钢筋混凝土箱涵,单根截面净空尺寸b×h=3.5 m×3.5 m,设计流速为2.23 m/s,进水前池与引水明渠呈直“T”形布置。

为保证模型试验的精度,试验采用正态模型,模型全部采用优质有机玻璃加工制作,一般有机玻璃板的糙率在0.007~0.009之间,模型用优质有机玻璃制作能满足糙率相似要求,从而满足阻力相似。几何比尺Lr=10,模型试验占地面积约为32 m×8 m。

根据模型试验相似原理,要保证不同尺度(λL≠1)的两个流体运动的完全相似几乎是不可能的,通常是根据原型流体运动的特性,确定出主要影响的作用力,选择合适的相似准则进行模拟。一般情况下,泵房进水流道水工模型试验是在几何相似的前提下,依据Fr相似准则设计和运行模型,有条件地放松对雷诺数相似条件的要求。

本项试验综合国内外文献[4],主要考虑以下相似条件:

重力相似(Fr数相似)

其流量和流速比尺分别为:

流速比尺:Vr=L0.5r=3.162

流量比尺:Qr=L2.5r=316.2

阻力相似:nr=L1/6r=1.46

2.2 测点布置

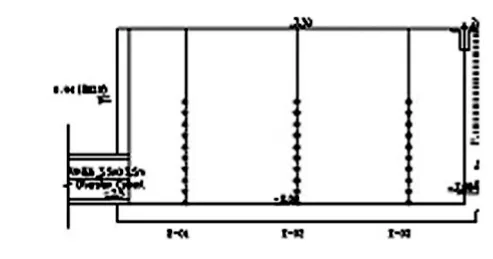

为了便于分析水流特性,在进水前池内设有3个测速断面,每个断面设5条垂线。每条测速垂线都从底部0.2 m起测,间距1 m布置测点(见图1和图2)。水面流场形态:采用直接观察和拍照的方法。

图1 流速测点垂向分布

图2 流速测点横向分布

2.3 试验器材

(1)流速:采用南京水利水电科学研究院研制的OA型旋浆式光纤流速传感器、接专用采集系统测量。

(2)前池水位:使用水尺进行测量。

(3)表面流态观察:采用示踪观察,并拍照记录,同时结合其他观测结果一同分析。

2.4 试验组次

按照试验要求选取了一种典型的情况进行试验数据的采集,根据循泵台数及特点将试验单泵流量控制为5.87 m3/s,此时前池水深控制为60 cm左右,循泵5台全部开启。

3 数据分析

3.1 前池流速分布

进水前池各测速断面位置和编号见图1和图2。本试验采用南京水利水电科学研究院研制的OA型旋浆式光纤流速传感器、接专用采集系统测量前池各测点流速。试验测得大量数据,并对数据进行了处理分析。图3~图6分别给出了5台水泵运行时,各断面水流横向流速分布和垂向流速分布情况。

图3 进水前池E-01断面流速分布

图4 进水前池E-02断面流速分布

图5 进水前池E-03断面流速分布

图6 循泵5台运行时进水前池各断面整体流速分布

3.2 分析现象产生原因及影响

(1)进水口处水流在前池形成淹没射流,水流冲击力使流速大致呈正态分布,淹没射流是流入相同介质中的液体射流。淹没射流与周围静止介质发生动量和质量交换,卷吸附近介质随射流一同流动,流量不断增加,流速不断减小和均化,横断面不断扩大。淹没射流可分为两个部分。保持射流出口流速V0不变的部分,称为射流核心。因卷吸与掺混作用流速小于V0的部分,即射流核心与静止液体之间的部分,称为射流边界层。沿射流方向从出口断面至射流核心开始消失的所谓过渡断面,称为射流初始段;过渡断面以后的部分,称为射流主体段。出现这种流态对于泵站前池来说是一种不良流态,如果进口处流速过大会产生水流冲击,而冲击波是一种不连续锋在介质中的传播,这个锋导致介质的压强、温度、密度等物理性质的跳跃式改变,显然这种现象会导致5条流道前的闸门受水流压力不均,前池进水口结构承载压力过大、整个前池水体压力分布不均等不利影响。

(2)流速分布不均前池边壁处产生轻微回流,回流[4]产生原因是水流脱离边界和摩擦力等引起的主流旁侧的旋转水流运动,其两侧产生回流区的主要原因是进水不对称造成的。但由于回漩流的产生,可能会导致的不良影响有:产生死水区形成泥沙淤积,主流产生偏流进而又恶化整个前池流场,前池水能能量分布不均,造成一定的水力损失,使泵站5台泵不能均匀地入流,不利于水泵高效安全的运行。由于边壁处回流流速较大,可能导致掺气不利于前池结构的长久稳定使用。

(3)流速垂向分布特点[5]则是由于在引渠与进水池相接处,主流位于底部,故底部流速较大,而上层水流缓慢,有效地降低了下层流速,主流和周边流速也沿程进行能量交换和综合使得水流经过一段时间的运行到达断面E-03时,水流流速分布已较在断面E-01和E-02处均匀,但最大流速仍然出现在前池中轴线上,两侧流速最小,流速分布还是不平稳,前池结构有待进行优化。且由垂向流速分布图还可看出表层流速逐渐增大,底层流速有递减趋势,这也是前池流场能量分布不均造成的。

(4)5条流道闸门前的进水流态好坏直接关系到流道内的水流流态,若流速分布不均(见图5),则不同的能量产生的能量差影响建筑物整体结构的稳定性,如果长期处在这种不稳定情况下对流道内的其他建筑结构也可能造成破坏性影响[6]。

3.3 结构优化建议

根据原设计方案试验结果,结合经济成本的要求,以对泵站建筑物结构不作较大调整的原则,对取水泵站进水建筑物的流态改善措施进行了深入研究,前池进水口结构为正方形,且经物理模型试验研究发现这种结构不利于水流在前池宽度上的均匀扩散,为均匀水流扩散,建议将箱涵进水口改为喇叭口扩散结构或八字渐变型结构[7]~[8]已达到分散水流的作用,保证前池流态均匀稳定。

4 结论

(1)物理模型试验是分析水工建筑物内部流速分布情况的一种较直观方便的方法。

(2)进水口与前池成T型结构布置的建筑物,前池流速分布特点为:从箱涵出口进入进水前池的水流,其流速分布具有典型的淹没射流性质,在横向上约为正态分布,并随着流程的增加而逐渐坦化。射流卷吸周围流体,使两侧存在不同程度的回流。当5台泵同时运行时,引水流量大,前池水位低,在中间断面靠近边墙的两侧存在较大的反向流速。垂向上流速分布体现下部高,上部低的性质,同时随着流程的增加,也有均匀化的趋势。当水流到达E-03断面时(距离流道进口2.5 m处),其流速分布已较在E-01和E-02断面处均匀。

(3)前池淹没射流的特点为沿程断面流速不断减小和均化,横断面不断扩大。回流产生的原因是进水流速不对称,使前池流场分布不均匀,水流脱离边界和摩擦力等引起的主流旁侧的旋转水流运动。这种不良流态会导致前池产生回流区或是静水区,极易形成泥沙淤积。

(4)进水前池与引水明渠呈直“T”形结构布置的前池建筑物,可将箱涵进水口改为喇叭口扩散结构或内部加设八字渐变型结构的导流墙。

[1]徐辉,段志强,于永海等.泵站有压前池流态改善措施的研究[J].排灌机械,2003,21(4):13-16.

[2]泵站设计规范,2010.

[3]水电站引水渠道及前池设计规范[SL T205-97].

[4]邱静,杜涓,黄本胜等.台山发电厂一期工程循环水泵进水流道水力性能试验研究[J].广东水利水电,2002,(2):14-17.

[5]张振伟,邹志利.沿岸流流速垂向分布的实验研究[J].海洋通报,2009,28(2):1-9.

[6]练伟航,马治安,张广传等.电厂机组泵房侧向进水前池流态水力试验研究[J].中国农村水利水电,2007,(6):115-117,119(4).

[7]史海冰.长江引水三期取水泵站前池流态问题的解决方案[J].城市公用事业,2008,22(4):37-39.

[8]冯建刚,王晓升,佟宏伟等.大型城市供水泵站前池流态改善措施研究[J].给水排水,2010,36(11):51-54.