石西油田石炭系裂缝性底水油藏单井含水上升规律研究

冯国庆,苏蓓蓓 (“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·西南石油大学,四川成都610500)

王 宇 (西南油气田分公司安全环保与技术监督研究院,四川成都610041)

张春光 (新疆油田分公司石西作业区地质所,新疆克拉玛依834000)

石西油田石炭系裂缝性底水油藏单井含水上升规律研究

冯国庆,苏蓓蓓 (“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·西南石油大学,四川成都610500)

王 宇 (西南油气田分公司安全环保与技术监督研究院,四川成都610041)

张春光 (新疆油田分公司石西作业区地质所,新疆克拉玛依834000)

根据已知的实际生产动态数据,利用线性回归的方法找出最适合石西油田石炭系火山岩油藏的含水变化规律,并通过油藏的含水率变化特征以及含水上升规律得到单井含水率与累计产量的半对数关系,进而将单井含水上升类型归纳总结为反“Z”型、斜坡型、脉动型、台阶型和复合型5类,最后对石炭系火山岩油藏单井含水变化特征进行统计,发现单井含水上升形态呈现多样性,其中反“Z”型和斜坡型是石炭系油藏单井含水上升的主要类型。

石西油田;火山岩;裂缝性油藏;含水变化规律;含水上升类型

石西油田位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠之中,在克拉玛依市正东方向约140km处,区域构造位置处于准噶尔盆地腹部陆梁隆起南部陆南凸起的中段,北邻石南凹陷,南与盆1井凹陷相连,具有二面临凹的有利地质条件[1]。石西油田石炭系油藏1995年8月投入开发,1996年12月以前为产量上升阶段;1996年12月至1998年12月为高产稳产阶段;1999年1月至1999年8月为快速递减阶段;1999年9月开始进入缓慢递减阶段;但2002年递减率又有所增大,平均水平自然递减、水平综合递减分别为19.6%和24.7%。目前石炭系油藏油井全部含水,平均含水上升率13.6%。从历年含水上升率变化情况看,油藏含水上升率在2001年以前是逐渐降低的,但2002年又有所抬头,由2001年的4.8%上升至2002年的8.4%,上升了3.6个百分点。含水上升井相对集中在东区潜山顶部附近,尤其是水平井的含水上升较明显。含水的不断上升必然会影响油田一些有关的开发技术政策,给油田开发带来一系列的技术问题。因此,研究含水上升规律,根据含水上升特点控制或延缓含水上升速度,对保持油田稳产,减少开采成本非常重要。

1 含水变化规律的确定

油田的含水变化规律表述形式见表1[2,3]。

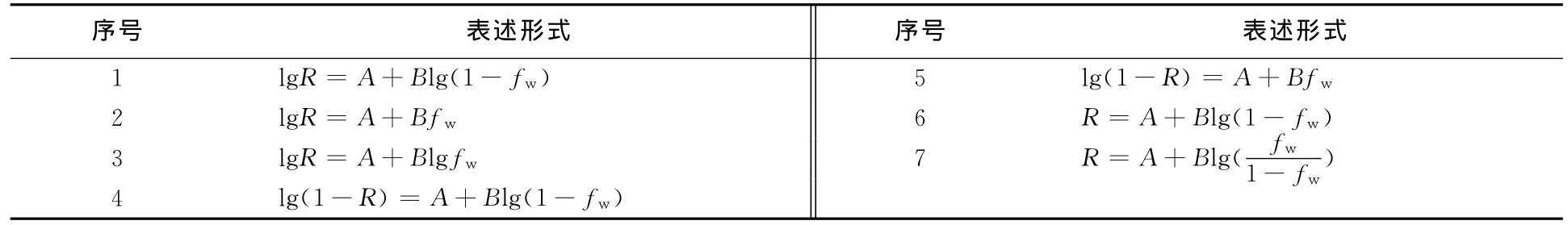

表1 油田的含水变化规律表述形式

根据已知的实际生产动态数据,分别按表1所述的7种形式进行线性回归[4],求出系数A和B,然后根据以下2个原则找出最适合油田的含水变化规律:①用相关系数筛选出几种含水变化规律,然后选出相关系数较高的几种规律作为候选;②石炭系油藏的标定采收率为0.13,将含水率fw=0.98代入选出的几种含水变化规律中,求出相应的采出程度ER,然后判断哪一规律的ER最接近油田的标定采收率[5],就选用该含水变化规律预测以后的开发指标。

根据石炭系油藏的实际生产数据,对以上7种含水变化规律进行筛选,序号为2、4、6、7的含水是相关系数较高的,再将fw=0.98分别代入这4个式子,用ER=0.13进行判断,最后得出序号为2的含水变化规律为石炭系油藏的含水变化规律。

2 含水上升类型划分

2.1 单井含水上升规律研究

根据含水变化规律的分析可知,石炭系油藏最符合的含水变化规律是lgR=A+Bfw,石炭系油藏单井含水上升规律与油藏的含水上升规律相类似。因此,可以运用该规律对单井的含水上升类型[6]进行划分,它可以改写为下式:

令a=C-DlgN,b=D,可得:

式中,Np为油藏累计产油量,104t;N为油藏地质储量,104t;C、D、a、b为待定系数、直线斜率或截距。

在含水上升阶段,可以用式(2)表示含水与累计产量的关系。时间i与i+1时含水与累计产量的关系式表示如下:

将式(3)、(4)相减,可得:

式中,fw(i)、fw(i+1)为时间i与i+1时含水率,%;Np(i)、Np(i+1)为时间i与i+1时累计产量,104t。

由式(5)可知,单井含水率的上升和累计产量呈半对数关系。系数b表示了油藏含水上升阶段的累计产量含水上升率,根据系数b的实际情况可将单井含水上升的类型进行分类。

2.2 单井含水上升类型划分

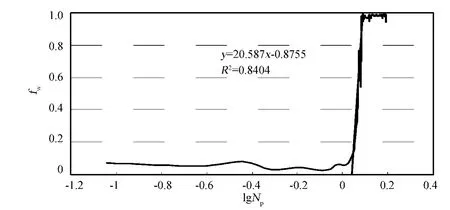

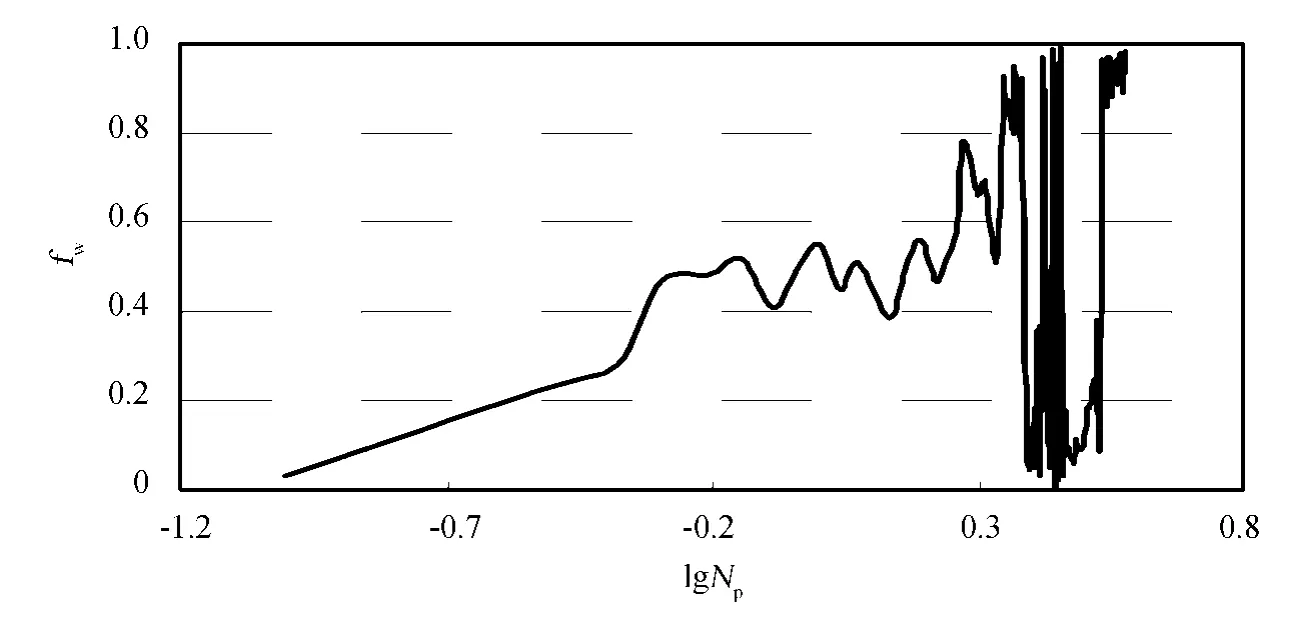

图1 SH1013井累计产量与含水率的半对数关系

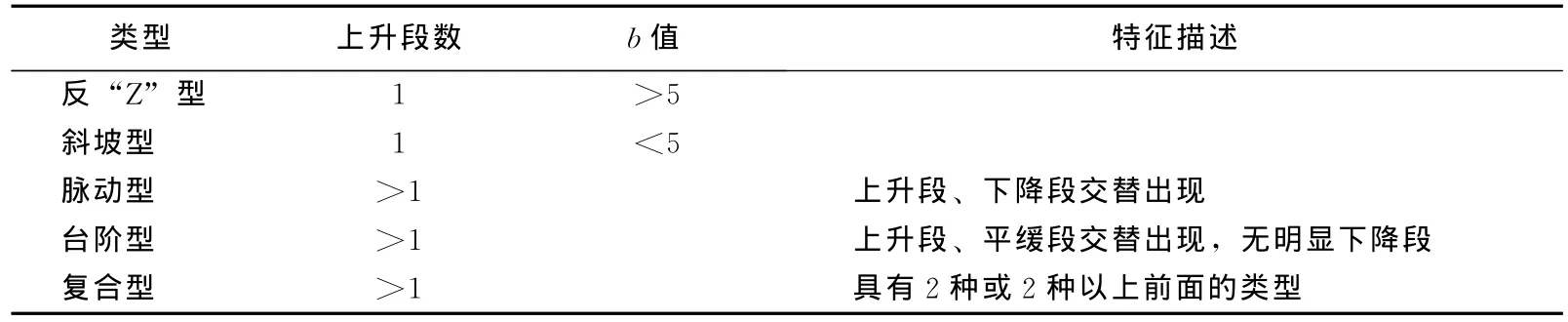

作出单井累计产量与含水率的半对数关系图,从含水上升直线段的斜率、条数以及波动情况,结合油井生产动态资料分析,将石炭系油藏单井含水变化特征归纳总结为反“Z”型、斜坡型、脉动型、台阶型和复合型5类。

1)反“Z”型 这种类型的油井底水突破[7]后,含水迅速上升到80%以上,中含水阶段很短,产量快速下降。从累计产量含水上升率来看,上升阶段呈直线,一般值在5以上。图1为该类型井SH1013井的含水上升特征,具有很明显的反“Z”形态。

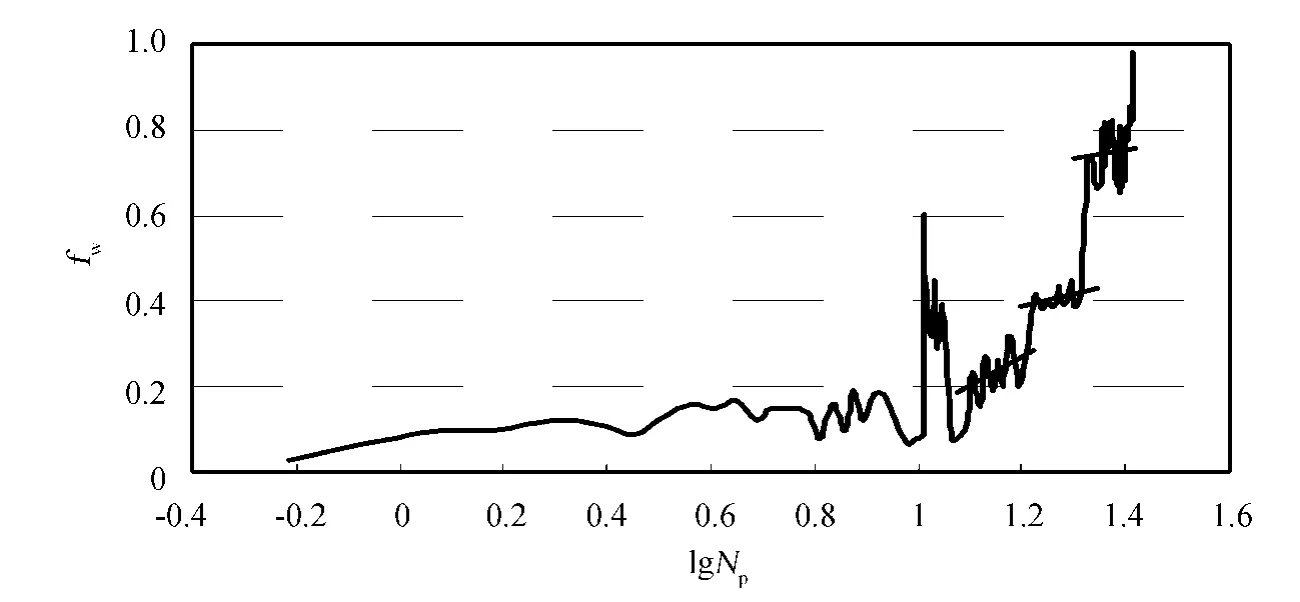

图2 SHW08井累计产量与含水率的半对数关系

2)斜坡型 这种类型油井与一般孔隙型油藏油井见水后含水上升特征类似,底水突破后含水上升平缓,一般为自然投产井,纵向上各段储层发育程度均匀,见水后沿着生产层段逐步上升,而且由于生产层段下部存在比较致密的隔层,含水上升速度比较缓慢;同时由于油水密度的差异,有的甚至还会出现含水率略有下降的现象。该类井累计产量含水上升率一般小于5,低可至0.6。

3)脉动型 这类油井含水生产一段时间后含水率下降至低含水,在低含水阶段生产一定时间后含水率又出现上升,含水在10%~60%之间波动较大。该井含水先上升,后下降,然后再上升又下降,含水处于波动状态。

4)台阶型 这类油井见水后生产短时间内含水即上升至20%~40%,之后含水稳定;再生产一段时间后含水快速上升至60%以上,油井含水生产时间较长,在含水生产期出现一个或多个台阶状。如图2所示的石炭系油藏SHW08油井见水后含水呈台阶式上升,有3个台阶。

5)复合型 由于经常采取酸化、酸压和补孔等措施,有一些油井的含水变化不仅表现出1种类型,而是2种甚至3种类型,如SH1125井(图3)。

根据对石炭系油藏单井的含水上升类型的分析,可知单井含水上升类型主要是由累计产量含水上升率的大小、上升段的条数以及波动情况等来划分的,具体划分标准见表2。

图3 SH1125井累计产量与含水率的半对数关系

表2 含水上升类型判断标准

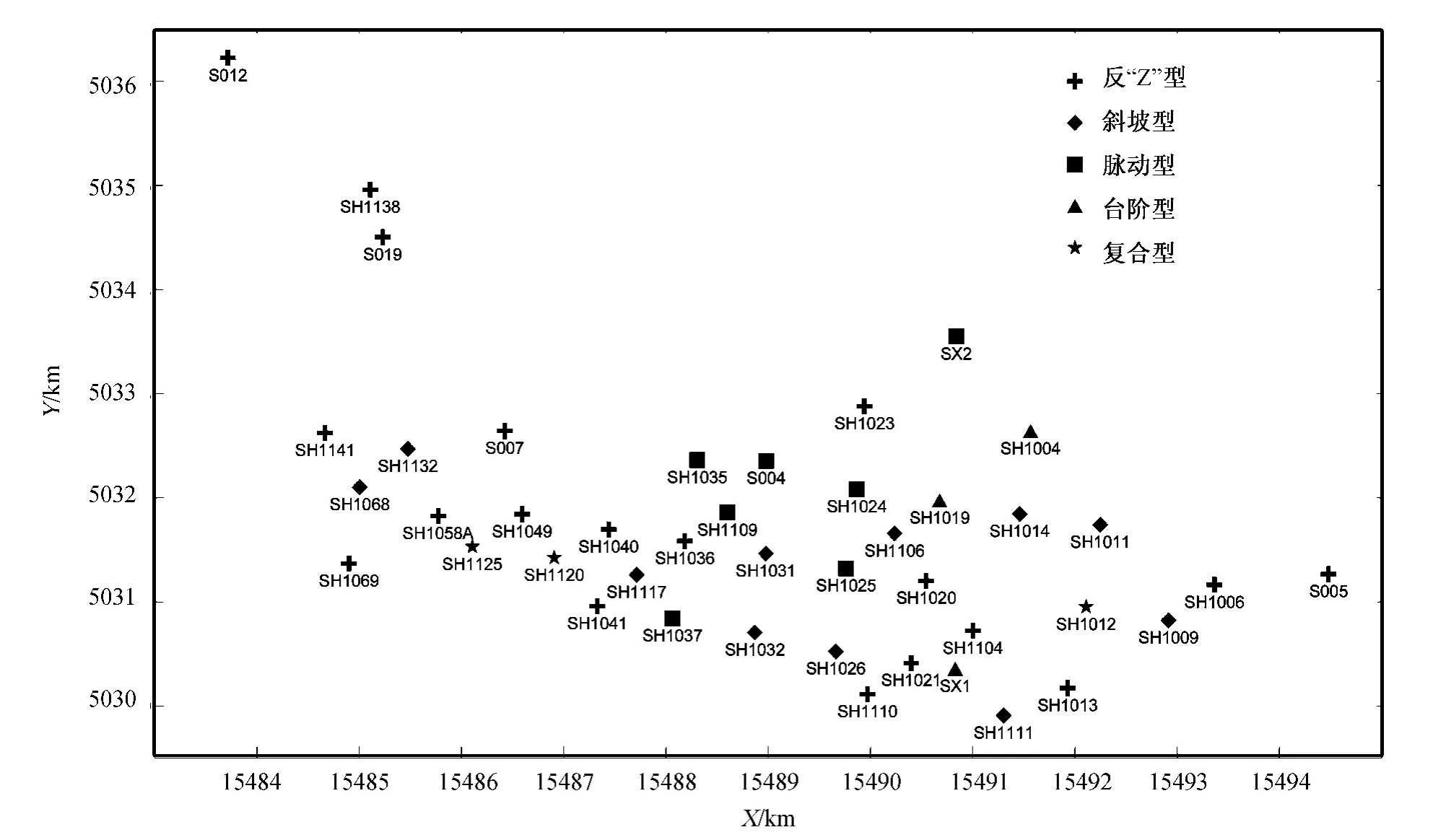

3 含水上升类型分布

对石炭系火山岩油藏单井含水变化特征进行统计,发现单井含水上升形态呈现多样性,其中反“Z”型和斜坡型是石炭系油藏单井含水上升的主要类型,分别为24口和12口井,合计比例达到65.5%。石炭系含水变化主要是因为火山岩储层裂缝非常发育,大部分裂缝产状较陡,裂缝倾角主要在60~80°之间,低角度缝极少,属高角度缝和垂直缝,底水首先沿着最短距离的裂缝迅速向井底推进,造成突发性见水,油井的含水上升速度取决于突破的裂缝系统的渗流能力,火山岩油藏储层发育的非均质性[8]导致油井见水后含水的变化十分复杂。从石炭系单井含水上升类型平面分布图(图4)可以看出,含水上升类型与油井所处位置有很大关系,脉动型主要分布在东部~西南部潜山的连接带,该区域有不稳定隔层存在,所以造成含水上升波动。

图4 石炭系油藏含水上升特征类型平面分布图

4 结论

1)根据含水上升规律的分析,石炭系油藏最符合的含水上升规律是:lgR=A+Bfw。

2)根据单井含水率与累计产量的半对数关系图,将石炭系油藏单井含水变化特征归纳总结为反“Z”型、斜坡型、脉动型、台阶型和复合型5类。

3)石炭系火山岩油藏单井含水上升形态呈现多样性,其中反“Z”型和斜坡型是石炭系油藏含水上升的主要类型。

[1]张进铎,王兆峰,赵建章,等.准噶尔盆地石西油田火成岩储层特征及其油气成藏规律研究[J].天然气勘探与开发,2010,33(1):1~6.

[2]刘瑛,高文君.水驱特征曲线方法系统分类研究[J].新疆石油地质,2007,28(5):618~621.

[3]姜汉桥,姚军,姜瑞忠.油藏工程原理与方法[M].北京:石油大学出版社,2003.76~77.

[4]吴国柱.线性回归方程在实验教学中的应用[J].河北化工,2007,30(11):45.

[5]李传亮.油藏工程原理[M].北京:石油工业出版社,2005.133~151.

[6]于家义,袁昭,杨立恒.鄯善油田含水上升类型及分类控水对策研究[J].低渗透油气田,1999,4(2):48~51.

[7]唐人选.底水油藏水锥动态模拟及见水时间预测[J].新疆石油地质,2003,24(6):572~573.

[8]牛荣宝,潘红芳.火山岩油藏储层特征及开发对策[J].吐哈油气,2008,13(3):278~292.

[编辑] 萧 雨

TE32

A

1000-9752(2012)06-0123-04

2011-12-13

冯国庆(1974-),男,1995年大学毕业,博士,副教授,现主要从事油藏描述和油藏数值模拟研究。