下二门油田核二段Ⅱ油组普通稠油油藏二次聚合物驱实践与认识

李长宏 (中石化河南油田分公司开发事业部,河南南阳473132)

下二门油田核二段Ⅱ油组普通稠油油藏二次聚合物驱实践与认识

李长宏 (中石化河南油田分公司开发事业部,河南南阳473132)

下二门油田核二段Ⅱ油组属于普通稠油油藏,油层厚度薄、非均质严重、地下原油粘度大。经过20多年的水驱、聚合物驱及后续水驱开发后,油藏采收率低、采油速度低、采出程度低、综合含水高,开发效果逐年变差。二次聚合物驱采用井网调整技术、注采参数优化技术、全过程调剖技术、动态调整技术等关键技术,取得了较好的矿场应用效果。实践表明二次聚合物驱能较好地改善该油藏的开发效果,是进一步提高采收率的有效途径。下二门油田核二段Ⅱ油组普通稠油油藏二次聚合物驱是国内第一个开展二次聚合物驱的单元,其成功经验为类似油藏的开发提供了借鉴。

下二门油田;核二段Ⅱ油组;普通稠油油藏;二次聚合物驱

下二门油田核二段Ⅱ油组具有构造复杂、储层岩性胶结疏松、非均质严重、含油层数多、油层厚度薄、地下原油粘度高的特点。一次聚合物驱结束后转入后续水驱开发,高渗透大孔道发育造成注水利用率低、局部区域注采结构不合理造成平面动用差异较大、层间吸水差异大造成纵向上各单层动用不均,导致该单元含水上升快,采油速度低,采出程度低。后续水驱5年后,区块综合含水93.5%,采油速度0.67%,采出程度37.35%,水驱开发效果差。

通过对该单元二次聚驱潜力分析,采用数值模拟研究,优化注聚速度为0.13PV/a,注入浓度1800mg/L,注入孔隙体积0.91PV。通过近5年的矿场实施,累计注入孔隙体积0.689PV,见效高峰期日产油124.6t,累计增油10.61×104t,吨聚合物增油23.6t,阶段提高采收率6.4个百分点。

1 油藏概况

下二门油田核二段Ⅱ油组位于泌阳凹陷东侧下二门断裂构造带上,为一被断层复杂化了的由东北向西南倾没的鼻状构造,储层为近物源三角洲前缘沉积,沉积类型以水下分流河道、河口坝为主,具有胶结疏松、渗透率高、孔隙度大的特点。岩心分析平均孔隙度23.7%,渗透率2.33μm2。渗透率平面分布具有分带性,相带窄,变化快;纵向上具有分层性、小夹层发育、韵律性强、单层厚度薄的特点,以近物源、粗粒沉积为主,宏观和微观非均质性严重,层内存在明显的特高渗流通道,渗透率级差大。油层埋藏浅(928~1050m)、温度低(50℃)、原油粘度高(72.6mPa·s),为普通稠油油藏。

自1978年9月投入开发以来,先后经历了常规降压开采、注水开发、聚合物驱、后续注水开发等4个开发阶段。

2 二次聚合物驱关键技术

2.1 井网调整技术

大量的物理模拟、现场实施经验及数值模拟结果表明:驱油效果由好到差的排列顺序是五点法井网、四点法井网、九点法井网、反九点法井网,而且前2种井网之间或后2种井网之间开发指标相近,而两组之间差异较大,因此五点法井网和四点法井网是聚合物驱的理想井网[1]。聚合物驱矿场实践也表明油井多向受效率也是选择合理井网的重要因素,受效方向越多,聚合物驱见效后的增油降水幅度和有效时间比受效方向少的油井要有利得多。河南油田在多个区块开展聚合物驱的井网均采用五点法井网,已取得较好的开发效果[2]。因此下二门油田核二段Ⅱ油组二次聚合物驱选择五点法井网。

井网调整以一次聚驱井网为基础,充分利用老井完善聚驱注采井网,向五点法注采井网靠拢;通过油井转注和其他层系低效井上返,结合剩余油分布特征,最大限度地改变液流方向,增加油井多向受效率,扩大二次聚驱井网储量控制程度。在一次注聚井网的基础上,将集团采油部位3口油井(浅8井、T5-212井、T6-212井)转注聚合物,在注入平衡区和井网未控制区上返3口采油井(T6-2210井、F5-226井、T5-2212井)、新钻1口采油井(T6-2311井),对一次聚驱及后续水驱不见效的2口采油井(浅19井、浅24井)进行侧钻。调整后共有30口井,其中采油井20口,注聚合物井10口,注采井数比1∶2.0。油井三向以上见效率由16.7%上升到38.9%(图1)。

图1 下二门油田核二段Ⅱ油组二次聚合驱井网部署图

2.2 注采参数优化技术

2.2.1 流度比优化

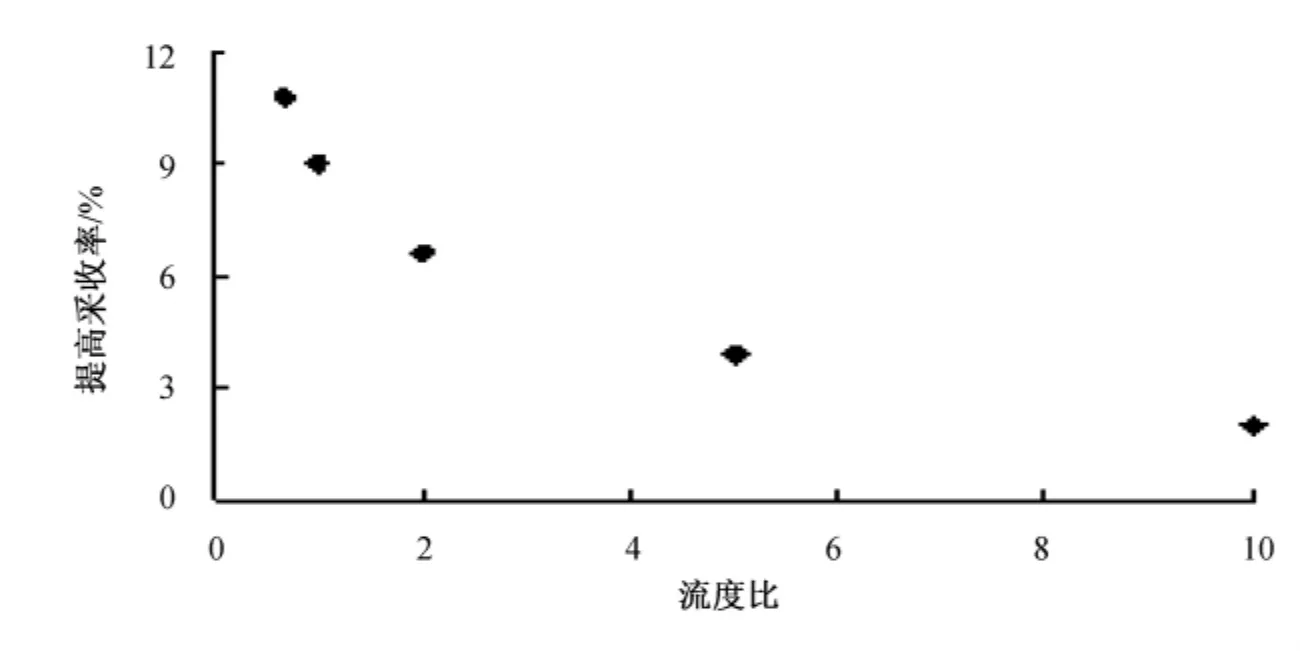

对注入0.25PV,流度比分别为0.5、1、2、5、10的5个方案进行数模预测。预测结果(图2)显示,流度比在高于2时提高采收率变化幅度小;低于2时,提高采收率变化幅度快速增加。考虑到下二门油田核二段Ⅱ油组原油物性,确定流度比控制在2左右,对应聚合物浓度1800mg/L。

图2 流度比与提高采收率图

2.2.2 注入速度优化

为确定合理注聚速度,设计注聚浓度为1800mg/L,注入0.25PV,注入速度分别为0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.16PV/a的8个方案进行数模预测。预测结果(表1)显示,低注入速度时,随着注入速度的增加,提高采收率幅度(到含水98%时)逐渐上升。注入速度达到0.13PV/a时,提高采收率幅度最高,为4.94个百分点。以后随着注聚速度增加,增油效果变差,说明在非均质地层中聚合物窜流速度加快,高峰期后含水上升速度加快,聚合物溶液扩大波及体积的作用降低,影响了聚驱效果[3,4]。因此,确定核二段Ⅱ油组二次注聚速度为0.13PV/a。

2.2.3 注入浓度优化

设计注聚速度为0.13PV/a,注入0.25PV,注入浓度分别为1200~2200mg/L的6套方案进行数模预测。预测结果(表2)显示,随着聚合物浓度的增大,提高采收率值增加,吨聚合物换油率下降,当浓度增为1800mg/L时,采收率上升幅度明显降低[5]。为保证矿场实施产生经济效益,确定注入浓度为1800mg/L。

2.2.4 段塞量优化

设计注聚速度为0.13PV/a,注入浓度为1800mg/L,段塞量分别为0.11、0.33、0.50、0.67、0.83、0.91、0.97PV的7套方案进行数模预测。预测结果(表3)显示,随着段塞量的增大,提高采收率值增大,吨聚合物增油量减少,当段塞量为0.91PV时综合指标出现拐点,提高采收率幅度减缓,吨聚合物增油减少。故选取段塞量为0.91PV。

2.3 全过程调剖技术

聚合物驱全过程调剖包括注聚合物前调剖、注聚合物过程中调剖和注聚合物结束后转水驱前调剖。其主要目的是封堵高渗透层及改善注入剖面,防止注聚合物过程中聚合物的窜流和后续注水指进,进一步扩大聚合物的波及体积,充分发挥聚合物的驱油作用,改善聚合物驱的应用效果[6]。下二门油田核二段Ⅱ油组二次聚合物驱前对10口注水井进行整体调剖,调剖后吸水剖面改善大,强吸水层数由12层降到6层,厚度由38m降到16m,弱中吸水层数由27层升至33层,厚度由144m上升到166m,注聚压力由4.3MPa上升到5.9MPa(上升了1.6MPa),调整了长期水驱及一次聚驱造成的纵向和平面的非均质性。在注聚合物过程中先后对有聚合物窜流迹象和已经发生聚合物窜流的9口井进行14次调剖,进一步扩大了聚合物波及体积,抑制了聚合物的窜流。

2.4 动态调整技术

2.4.1 合理配产配注技术

配产配注的原则是控制水驱过程中形成的老水道的产液量,强化分流线方向的产液量,并保证低产区的能量供给[4]。注聚初期采取井组分层均衡配产配注方式,保证井组间压力平衡和单元整体注采平衡;注聚过程中根据井组的能量不同及聚窜情况,适当调整配产配注,能量低的井组提高注采比,有聚窜迹象或发生聚窜的井降低井组注采比和提高其他方向的注入量;边水能量高的区域提高内部注入量以平衡边水指进。

2.4.2 差异化注入技术

根据注聚井的物性、注入压力和剖面吸水状况的不同,采取不同注聚井使用不同注入浓度,在保证注入量的前提下确保注聚质量[4]。在注聚过程中把物性好、注入压力低的4口井浓度调整为2200mg/L;把物性差、注入压力高的1口井浓度调整为1600mg/L。针对注聚井纵向吸水差异大导致油层动用不均衡,对4口注聚井采取油套分注和多管分注措施,改善了吸水剖面,提高了油层纵向动用程度。

表1 注入速度优化数模结果

表2 注入浓度优化预测结果

表3 段塞量优化预测结果

3 二次聚合物驱效果

下二门油田核二段Ⅱ油组二次聚合物驱累积注入聚合物干粉4487t,注入孔隙体积0.689PV,对应油井有17口井见效,见效率85%,见效高峰期日产油124.6t(是聚驱前的3倍),综合含水87.9%(比二次聚驱前降低了6.2个百分点),累计增油10.61×104t,吨聚合物增油23.6t,阶段提高采收率6.4个百分点,取得了显著效果。

4 结论与认识

1)下二门油田核二段Ⅱ油组普通稠油油藏二次聚合物驱的关键技术有井网调整技术、注采参数优化技术、全过程调剖技术、动态调整技术。采取转注、层系上返、侧钻及局部完善等多种方式对井网进行了调整,改变了液流方向,节约了投资,保证了二次聚合物驱的经济效益。注采参数优化、全过程调剖、动态调整是实现二次聚合物驱效果的重要手段。

2)二次聚合物驱仍然是大幅度提高采收率的有效途径。下二门油田核二段Ⅱ油组普通稠油油藏二次聚合物驱取得了良好效果,其成功经验为类似油藏的开发提供了借鉴。

[1]喻高明.聚合物驱后组合驱合理井网井距的确定[J].石油天然气学报,2009,31(2):134~137.

[2]薛国勤,孔柏岭,黎锡瑜,等.河南油田聚合物驱技术[J].石油地质与工程,2009,23(3):50~52.

[3]丁诚开,崔连训,费永涛,等.泌123断块普通稠油油藏聚合物驱参数优化及矿场试验[J].石油地质与工程,2008,22(3):76~77.

[4]李长宏.泌124断块下层系普通稠油油藏聚合物驱实践与认识[J].石油地质与工程,2011,25(5):67~69.

[5]姜瑞忠,刘显太,赵伟,等.聚合物驱浓度设计定量化方法研究[J].油气地质与采收率,2010,17(5):39~41.

[6]孔柏岭,孔昭柯,王正欣,等.聚合物驱全过程调剖技术的矿场应用[J].石油学报,2008,29(2):262~265.

[编辑] 萧 雨

TE357.46

A

1000-9752(2012)05-0121-04

2011-12-22

李长宏(1966-),男,1989年江汉石油学院毕业,高级工程师,现主要从事油田开发管理工作。