鼎湖山旅游深度开发研究

廖继武,谢焕卿

(肇庆学院 旅游学院,广东 肇庆 526061)

自然保护区有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种、特殊意义的自然遗迹等,这些独特的资源成为旅游者青睐的对象,于是,自然保护区也多成为旅游景区。基于自然保护的需要,该类景区多以观光旅游产品为主。在体验经济背景下,游客注重参与,自然保护区旅游产品也需要适应市场变化,其旅游的再(深)度开发也是情理之事。协调好自然保护与旅游发展的关系,更好地利用自然保护区的资源优势成为研究者关注的议题。吴章文对森林公园提出了调整林业产业结构、建立森林休疗所、加强森林保健知识宣传、营造人工模拟森林环境等开发措施[1];张西林分析了崀山旅游开发中存在的问题,提出了拓宽客源地空间范围、深挖风景区历史文化内涵、开发休闲度假和特种旅游产品、加强与桂林八角寨国家森林公园的合作开发等深度开发建议措施[2];宋振春、朱冠梅认为对于遗产保护地,旅游的深度开发应该有两个维度的内容:基于遗产特性的产品体系的深化与扩展以及旅游产品质量的提升[3];周永广、吴文静认为皖南古村落群旅游深度开发应强调其区域性、文化性和国际性,并通过内生式发展与广义BOT模式,最终实现开发主导权利的本地回归[4];张晓明、张辉认为,对文化保护区,应从横向和纵向两个维度、三个层面进行旅游深度开发[5],朱东国等认为湘潭城正街的开发要以体现“文脉”、原真性及体验性为原则,实施景观整治与功能分区、突出商业文化气息、构建解说系统和社区居民参与的策略[6]。鼎湖山是我国重要的自然保护区,也是岭南四大名山之首,其知名度较高,旅游开发也较早,但对其旅游发展的理论探讨并不多,而且多从生态环境角度切入,如杨蕴研究鼎湖山的生态旅游开发[7];肖光明、黄忠良揭示了旅游活动对植被影响的规律和特点[8];李香林从加强区内生态资源保护、发展生态旅游等方面提出优化生态系统的策略[9]。鼎湖山旅游发展与其知名度并不匹配,其优势的旅游资源并未转化为优秀旅游产品。本文通过实地调查、个别走访、资料分析等方法对其旅游发展现状与问题进行系统分析,探讨制约其旅游开发的主要因素,并提出深度开发的对策措施。

一、旅游发展状况

(一)鼎湖山概况

鼎湖山位于广东省中部,经纬位置为112°30′39″~112°33′41″E、23°09′21″~23°11′30″N,面积 1 155 hm2。该山属南亚热带季风气候,年均气温22.3℃,年降雨量为1 678mm。区内地带性土壤为发育于砂岩母质上的赤红壤,山地垂直分布有黄壤和山地灌丛草甸土,土壤PH值为4.5~5.0,腐殖质较厚。该山物种非常丰富,有针叶林、针阔叶混交林和常绿阔叶林3种植被类型,从山麓到山顶依次分布着沟谷雨林、常绿阔叶林、亚热带季风常绿阔叶林等森林类型。林内有野生高等植物1 976种、哺乳动物38种和鸟类178种[10]。鼎湖山保存的地带性植被——南亚热带季风常绿阔叶林已有400余年历史,具有重要的科研和景观价值,被称为“北回归线上的绿宝石”、华南生物种类的“基因储存库”和“活的自然博物馆”。保护区属低山丘陵区,最高峰鸡笼山海拔1000.3米,南部鼎湖山(三宝峰)461米,山体密集,相对高差大,地势从西北向东南倾斜。

(二)旅游发展状况

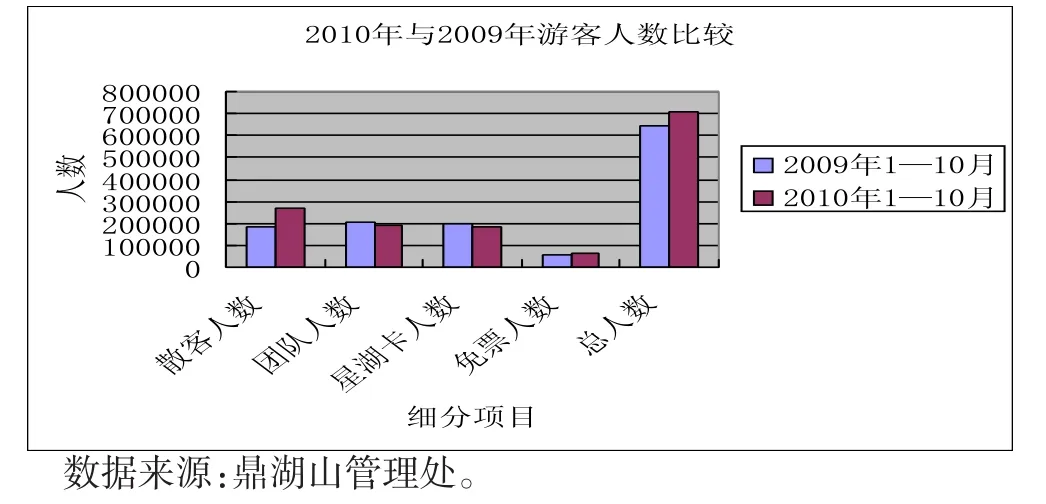

鼎湖山是旅游发展起步较早的风景区。解放前就有游人到此观光;1982年,鼎湖山与七星岩一起组成星湖风景名胜区,成为国家首批44个重点风景名胜区之一;1998年7月,又评为国家文明风景名胜区示范点,但是,旅游活动多数只停留在观光旅游状态。20世纪90年代中期,肇庆鼎湖山进入了旅游地生命周期的衰落期,旅游人数从1990~1993年年均72万人次,下降到1994~1998年连续4年年均54万人次。1999年,中国科学院院士、呼吸系统疾病专家钟南生和广东省生态学会会长彭少麟博士、中山大学生命科学院副院长蓝崇钰教授应邀考察鼎湖山,认为鼎湖山的高浓度空气负离子是因为鼎湖山的特殊森林环境产生的,并介绍空气负离子调理和治疗人们身体疾病的功效;同时,广东省生态教育基地在鼎湖山落成。是年黄金周,鼎湖山再现旅游火爆场面,旅游市场全面复苏。2000年,景区开发了文化品位较浓重的宝鼎园,文化内涵得到充实和提高,巩固了复兴期,并逐渐发展成为成熟期。近年来,鼎湖山的游客量基本稳定在60~80万人次/年,其中,2009年全年接待量为65万人次,2010年则达到70.52万人次。外地游客主要来自广州、深圳、香港、佛山、东莞等地(表1),来自省外及国外的游客相对较少。2010年散客人数相比2009年大幅增长(图1),且远远高于团队人数,团队人数略有下降。

图1 2010年与2009年鼎湖山游客人数比较

二、旅游发展制约因素

(一)权属性质

鼎湖山位于鼎湖区坑口村,成立保护区后直属肇庆市,现有管理机构为星湖风景名胜区管理局鼎湖山管理处、中科院华南植物园树木园、肇庆市委统战部宗教委员会(管理庆云寺)。理论上,鼎湖山属国家所有,星湖管理局代表国家行使所有者权利。但现实中存在两个问题:1.以之为衣食之源的社区居民,他们是鼎湖山的自然拥有者,却被排斥于主体之外;2.树木园事实上不仅有管理权,也行使所有者权利,国家所有权被分解,甚至虚化。上述问题使居民、星湖管理局、树木园之间经常产生矛盾,特别是后二者之间矛盾更突出,曾经出现因矛盾得不到有效化解而闹到国务院的情况。

(二)区位因素

鼎湖山处于“珠三角”西北边缘,离广州距离为86公里,与“珠三角”核心城市相距较远,旅游并无明显的距离优势。作为城市居民周末休闲的郊野公园,它距离城市太远,而且与城市无便利的交通相连接,影响居民出游决策,不具郊野公园的区位条件。西樵山却具广佛城市郊野公园条件,它离广佛较近,两市都有多条公交线路直达山脚,市民出入方便,广佛两市居民出游此山频率高。作为远游目的地,鼎湖山的区域距离过小,加上作为山地景观,它与西樵山并无多大差异,使它对“珠三角”居民的吸引力减弱,影响“珠三角”居民出游决策。且鼎湖山处于国际知名旅游目的地桂林与“珠三角”之间,存在过境化威胁,也为不利区位。交通区位也不具优势,无重要交通干线通过,远比不上丹霞山比邻湘、赣,紧靠京广铁路、京珠高速动脉的区位。

(三)制度因素

鼎湖山一直处于多头管理、条块分割的状态,各管理部门从各自利益出发制订有关管理制度,相互之间衔接性差,甚至相互矛盾。尽管1997年通过成立管理委员会协调鼎湖旅行社、庆云寺与中科院鼎湖山树木园在旅游开发中的矛盾,但并未从根本上解决冲突问题。制度制订时并未考虑当地居民的利益诉求,居民为分享旅游收益,出现经常在门口拉客,私自低价招引客人带进景区的情况。笔者实地调查鼎湖山的导游人员,16人中有13人证明此种现象时有出现。这影响景区的正常发展。留号免票车辆过多,留号车辆总数有增无减,目前数量达741台。这些车辆经常载客免票反复进出景区,不仅给景区环境与秩序造成压力,还造成票款流失、社会不公,群众反响强烈。

(四)劣势因素

鼎湖山的旅游开发存在诸多薄弱环节,主要有:1.旅游线路单一,主要是“宝鼎园-庆云寺-飞水潭”线路(蝴蝶谷的探险线路需要另收门票);2.旅游基础设施不够完善,尤其旅游厕所层次和数量未能与景区等级相配套,接待酒店和餐馆数量有限;3.市场营销宣传以本地与省级报纸电视的宣传居多,较少在国家级报纸、电视上出现,营销方式比较少,数量不多,经费不足,网络宣传也不够完善;4.基础设施不完善,公交运输能力不足,景区停车场设置不合理;5.产品定位不准确,偏重生态观光、休闲养生、礼佛祈福等项目,产品结构比较单一,特别是大众参与性旅游项目欠缺。

(五)竞争因素

鼎湖山要面对岭南四大名山中其他三者的激烈竞争,也要面对周边地区的旅游竞争。从主导旅游产品看[11],四大名山的主导旅游功能都包括“观光游览”,鼎湖山并无优势。其他名山还有自身特色产品,如丹霞山的科考旅游产品,罗浮山、西樵山则分别在宗教朝拜、休闲娱乐旅游产品开发方面较为突出。除西樵山外,其它三大名山均打出“岭南第一山”的旗号。丹霞山已获“世界地质公园”称号,表明其知名度、影响力高。从市场规模来看,佛山西樵山游客量排第一,惠州罗浮山次之,韶关丹霞山第三,肇庆鼎湖山第四[12]。广西的梧州、贺州、桂林和广东的清远、韶关等地旅游资源与肇庆相似,属于同质竞争。

三、旅游深度开发对策

(一)重视基础设施建设,完善旅游接待设施

景区旅游基础设施的综合改造,对进一步改善景区接待条件和旅游环境意义重大。鼎湖山要优先建设旅游厕所,且布局合理,数量能满足需要,并有严格的卫生管理制度,标识醒目美观,配备手纸、洗手液等消耗品,建筑物造型景观化,并有通风、排污设施;合理建设多层次接待酒店与餐馆,完善康体设施建设,住宿与餐馆设施在档次、床位、择址等方面的规划都应与景区整体格调一致;游道、垃圾桶、商品部建设尽量与自然环境和谐配套,进一步规范化;增加开往景区的公交线路,如开通鼎湖山至广州与佛山的旅游专线车。

(二)提高参与程度,改变单一的观光结构

保持观光产品优势的同时,增加参与程度高的项目。近期可着重发展:1.节事旅游,借鉴主题公园经营模式,强化主题活动,如登山旅游节、旅游文化节等,增加互动环节,提高游客的参与程度;2.康体健身项目方面,在蝴蝶谷旅游探险路线开发的基础上,增加几条健身体验路线,如勘察是否可开展人工攀岩项目、森林定向越野活动、青少年科普教育及露营项目等;3.文化旅游产品方面,鼎湖山特产要宣传其文化内涵及使用价值,鼎湖山标志性景观制成明信片、宣传册,作为游客收藏的对象,宝鼎园则可以通过举办鼎文化节,挖掘文化内涵,旅游产品因其不一样的文化内涵才更有价值。

(三)平衡各利益主体权利,建立规范的管理体制

肯定鼎湖山的国家所有权,兼顾各利益主体的诉求,将社区居民、树木园等主体置于旅游开发的总体格局中。将先前成立的鼎湖山管理委员会由协调机构独立为经营实体单位,享有鼎湖山的管理权与经营权,统一管理鼎湖山经营管理事务;综合考虑树木园、社区居民的利益诉求,将之纳入旅游开发格局中;景区开发实现产权、管理权与经营权分离,实行企业化、市场化运作,避免“反公地悲剧”[13],实现旅游资源的统一规划和保护开发,达到区域旅游资源的有效整合与优化配置。科教管理模式[14]适合国家垄断资源,如世界文化遗产、国家风景名胜区、国家自然保护区等,鼎湖山宜采用该管理模式。以资源保护为主,核心保护区严禁开发,缓冲区允许有限的旅游活动,可以适当开发,如老鼎。对竞争性业务如餐饮、旅游、休闲等的经营权通过拍卖、招标等方法让有资质的经营者经营。

(四)加大宣传力度,拓宽客源市场

按照景区整合营销的“八个一工程”[15],即一句好的宣传口号、一张好的导游图、一套好的解说系统(解说牌、门票、游客中心等)、一本好的旅游手册、一盘好的旅游风光片、一首好的旅游歌曲、一个好的旅游徽标、一个好的旅游节庆活动,做好鼎湖山的营销工作。地方政府应将鼎湖山作为肇庆的龙头旅游产品予以扶持,通过拨款、引导企业赞助等多种方式融资,举办大型公关活动,增加其在国家级报纸、电视新闻的出现频率,倾力宣传鼎湖山。完善网络宣传,开发网上预订业务,拓宽客源市场。在保持“珠三角”核心市场的前提下,开拓周边客源市场与本地市场。

(五)提高景区竞争力,实现景区的可持续发展

鼎湖山是我国第一批联合国科教文组织“人与生物圈”计划的保护区、国家自然保护区,其在自然保护方面经验与成就有目共睹。有关方面应继续加强宣传力度以强化鼎湖山在国人心目中的自然价值、科研价值与科研成就,形成核心竞争力。作为“北回归线上的绿洲”,景区内可增设北回归线其他地区环境状况的介绍(图片、视频与文字等),使游客形成对比,凸显鼎湖山的价值与重要性。同时利用鼎湖山负离子含量大、养生功能突出的优势,开发若干养生主题的产品,满足游客的健康体验与快乐体验。通过核心竞争力的提高使鼎湖山自然保护与旅游开发两方面取得平衡,并实现良性互动,兼顾经济效益、社会公平与环境完整,实现景区的可持续发展。

鼎湖山是岭南的传统景区,发展旅游既有良好的条件与机遇,也有巨大的挑战与竞争,发展中应突出经济效益,注重社会效益,强化环境效益,进行资源的整体开发与最优开发。针对鼎湖山权属不清、区位不利、制度障碍等制约因素以及线路单一、产品陈旧等弊端,必须实行以提高竞争力为中心的深度开发,才能实现自然保护与旅游开发的协调,实现可持续发展。

[1] 吴章文.森林游憩区保健旅游资源的深度开发[J].北京林业大学学报,2003,25(2):63-67.

[2] 张西林.崀山风景区旅游深度开发研究[J].国土与自然资源研究,2006(2):63-64.

[3] 宋振春,朱冠梅.世界文化遗产旅游深度开发研究——以曲阜为例[J].旅游学刊,2007,22(5):54-60.

[4] 周永广,吴文静.皖南古村落群旅游深度开发研究——以黄山乡村旅游国家示范区为例[J].经济地理,2009,29(10):1737-1742.

[5] 张晓明,张辉.文化旅游深度开发刍议[J].前沿,2010(13):94-97.

[6] 朱东国,谢炳庚,李晓青,等.历史文化街区旅游产品深度开发研究——以湘潭市城正街为例[J].吉首大学学报:社会科学版,2010(3):126-129.

[7] 杨蕴.鼎湖山生态旅游景区开发刍议[J].经济师,2010(11):272.

[8] 肖光明,黄忠良.旅游活动对鼎湖山生物圈保护区植被的影响[J].地理研究.2010(6):1005-1016.

[9] 李香林.鼎湖山自然保护区生态系统优化策略[J].河北林业科技.2009(3):81-82.

[10] 刘明安,张云岭.鼎湖山志[M].广州:中山大学出版社,1993.

[11] 彭华,赵飞,周婷婷.丹霞山客源市场旅游需求的调查与分析[J].桂林旅游高等专科学校学报.2005,16(1):49-53.

[12] 罗艳菊,吴章文.鼎湖山自然保护区旅游者生态足迹分析[J].浙江林学院学报,2005,22(3):330-334.

[13] 王云龙.旅游产业问题研究[M].天津:南开大学出版社,2007:96.

[14] 邹统钎.旅游景区开发与管理[M].北京:清华大学出版社,2004:32-33.

[15] 吴忠军.旅游景区规划与开发[M].北京:高等教育出版社,2008:12-14.