黄梅戏《天仙配》的音乐创作研究

——以《夫妻双双把家还》为例

张来敏

(黄冈师范学院音乐学院,湖北黄冈438000)

黄梅戏《天仙配》的音乐创作研究

——以《夫妻双双把家还》为例

张来敏

(黄冈师范学院音乐学院,湖北黄冈438000)

黄梅戏作为一个地方小戏,一跃成为影响全国的大剧种,20世纪50年代的《天仙配》对黄梅戏的普及和推广做出了重大贡献,其中音乐的专业化创作起到了关键性的作用。黄梅戏要在文化多元化的今天获得发展,对经典唱段的音乐创作技法进行分析,总结出前辈作曲大家的音乐创作理念及音乐创作的一般规律,具有重要的价值和意义。

黄梅戏;专业创作;创作规律

黄梅戏经过百余年的历史发展,从一个地方的、田间地头的娱乐小戏,一跃发展为影响全国的大剧种,其中的历史机遇、时代召唤、遵循艺术规律等诸多因素的结合,成就了当代黄梅戏的辉煌。本文仅从黄梅戏《天仙配》中的经典唱段——“夫妻双双把家还”的作曲层面进行分析,探求黄梅戏唱腔创作的一般规律,为黄梅戏未来的传统剧目的改编或新编剧目的唱腔提供创作经验。

“夫妻双双把家还”是黄梅戏《天仙配》中最流行的,也可以说是黄梅戏剧种“钻石级”的唱段。作品创作于20世纪50年代初期,由时白林作曲,这是黄梅戏戏曲唱腔专业创作的范例。中国戏曲音乐的专业创作,一改旧时以演员为主的创作模式,无疑是一种先进的创作方法,作曲家能够在照顾声腔结构形态和“基腔”(戏曲唱腔的基本素材,包括调式音阶、旋律的基本骨干与进行方向、曲式结构、节奏特点及腔节、字位的安排等)统一性的基础上,根据戏曲题材、情节、人物的形象、性格及感情等,运用现代音乐创作理念去创编唱腔,使得唱腔既保留黄梅戏剧种的声韵特点,又使词曲结合符合声乐创作的一般规律,使得唱腔朗朗上口,大大提升了黄梅戏剧种的影响。黄梅戏剧种自《天仙配》问世后,至今几乎没有类似的经典唱段问世,其后的新编剧目,对剧本选择是精益求精的,立意新颖,内容饱满,为什么多为昙花一现?笔者认为,主要原因是在音乐上,或者说是在核心唱腔的音乐创作上不够完美。刘厚生先生说:“音乐的因素在戏曲舞台上起着极为巨大的作用:剧本的主题思想、角色的感情意志,主要是靠音乐手段表达的,舞台的气氛主要是靠音乐造成的,观众来剧场的动机常常是来‘听’那美妙的曲调的,确切地说是来‘听’那美妙的唱腔的。”唱腔创作是否成功,决定着剧目的生与死,对传统经典唱段的作曲技法的分析,归纳其创作成功的规律,使其成为今后黄梅戏创作的理论指导,对推动黄梅戏的发展是有意义和价值的。本文篇幅有限,仅对《夫妻双双把家还》唱段的词曲结合关系、演唱形式、音域等发面,做一探究。

一、词曲结合关系

词曲结合关系主要体现在词曲音调关系、词曲节奏关系和词曲结构关系三方面。

(一)词曲音调关系 中国的声乐创作强调“依字行腔”,“依字行腔”是中国传统的作曲方法。中国的汉语有一个区别于其他语种的重要特征就是具有音韵美。音韵美产生的根源就是汉字有声调,古汉语的声调是四种:平、上(shǎng)、去、入;现代汉语也是四声:阴(1)、阳(2)、上(3)、去(4)(声调记法用数字,下同)。在读一句唱词、一个词组、乃至一个单字时,歌词语气语调的变化,都会形成一条起伏有致的声调线,这条声调线就是创作曲调的依据,即音乐旋律线和歌词声调线要保持一致,这就是“依字行腔”。“夫妻双双把家还”是以安庆方言为基础的词调。在此,我们以安庆方言的声律特点,探究《夫妻双双把家还》唱段旋律线和声调线的关系。

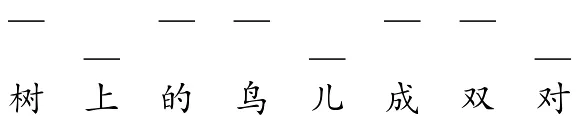

第一句“树上的鸟儿成双对”,把这句话带着感情朗诵,相邻两字之间就会产生下列的高低关系,再将其连接起来,就能知道其大致的声调线:

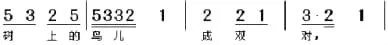

把上面相邻两个字的高低关系点连起来,就会形成这句唱词的语言声调线,旋律线越是符合上面的声调线,歌词表达的越清楚,根据声调线可以谱出:

歌词声调线与旋律线的关系为:

上例仅对“双对”两个字做了适当的调整——由平行改为先上行然后下行,但整句唱词的词意清楚,旋律线与歌词声调线基本吻合,特别是首尾两个去声字——“树、对”,在明显的起唱和落音位置,旋律线直线下行,体现了两个字的音韵,真可谓独具匠心、无懈可击,同时,也把人物的幸福快意感,奔放洒脱般地表达出来,真可谓是唱者带情,闻者动容。这种旋律是建立在语言声调基础之上的,是把语言音韵的美化或声乐化,把演唱与人们平时的说话有机地结合在一起。

(二)词曲节奏关系 节奏是音乐的骨骼,节奏的张弛常主宰着声乐情感的变化。器乐曲的创作,节奏不受歌词节奏的影响可以任意设计安排,而声乐创作中,二者是一对对立统一的矛盾体。歌词有歌词的节奏规律,有一定的规范性和约束性。旋律节奏也有一定的规律,它是长短不同的乐音进行时有规律的运动形态。声乐创作中,二者相辅相成又相互制约的关系,就是词曲节奏关系。

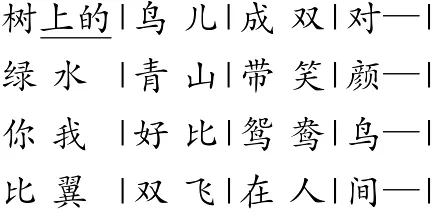

这段唱腔的唱语言节奏如下:

四句唱词,每句七个字,规整规范,每一个字群为一拍,旋律创作中,曲调节奏要受到这一歌词节奏的影响,和歌词节奏保持一致,或在歌词节奏的基础上做适当的调整为最佳。

从谱例分析可以看出,前两句的曲调节奏始终体现了歌词的语言节奏,不同的是每个字群的旋律时值是语言节奏时值的两倍,词曲节奏的“相顺结合”原则在这两句中得到完美的呈现。这两句是整个唱段的开始句,用语言节奏来演唱,展示了此时情绪的平稳;随着内容的推进,到第三句时,“你我好比”四个字的语言节奏被有规律的紧缩——紧缩原节奏的一半,突出了人物内在的激动心情,第四句的“双飞”的语言节奏被有规律的扩展一倍,是对“双飞”二字的强调,突出了剧中人物对爱情和美好未来的憧憬和追求。这段唱腔在词曲的节奏关系上,达到了恰到好处的结合。为强调剧中人物的情感变化,仅仅变动了两处节奏,使唱腔中的每一个音符都表达出了人物的情感波动。

(三)词曲结构关系 词曲结构关系是指唱词的句数、句逗和旋律的句数、句逗的对应关系。在传统音乐中,一般是一句唱词对应一个乐句,起落分明,呼吸自然顺畅。但也存在特殊情况,如被誉为“江南第一曲”的江苏民歌《茉莉花》,四句歌词对应四个乐句,前两乐句对称方整,每乐句四小节,每句结尾拖长音,用以句间的停顿和呼吸;第三、四乐句结构压缩、衔接紧密,句间没有了呼吸,两句一气呵成,把原本两乐句8小节的篇幅缩短为6小节。这样的结构关系在传统音乐中是不多见的,一对一的、方整性的结构关系更符合我们的审美习惯和要求。

从唱段谱例可以分析,唱词和曲调各有四句,句数相等。前两句的对称方整,每四小节曲调对应一句唱词;第三句由于曲调节奏的变化,压缩为3小节,第四句为准确的表达展翅“双飞”的意境,把“双飞”两字的语言节奏拉宽一倍,为加强终止感,并把最后“人间”的“间”字,行腔后再拖腔,把第四乐句的扩展为6小节。需要指出的是,第三、四乐句的篇幅虽然呈现出不对称的结构,但句间的停顿和呼吸是存在的,第三乐句最后的二分音符的长腔和第四句设计巧妙的弱起唱,把这两句神秘般地结合在一起,此处的结构关系用杜甫的“此曲只应天上有,人间能得几回闻。”来形容也不为过吧!

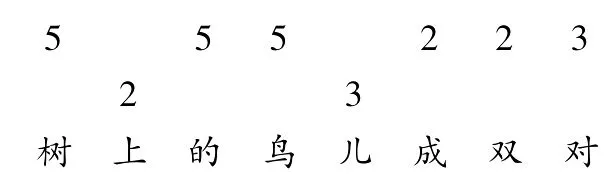

二、新作曲技法的运用

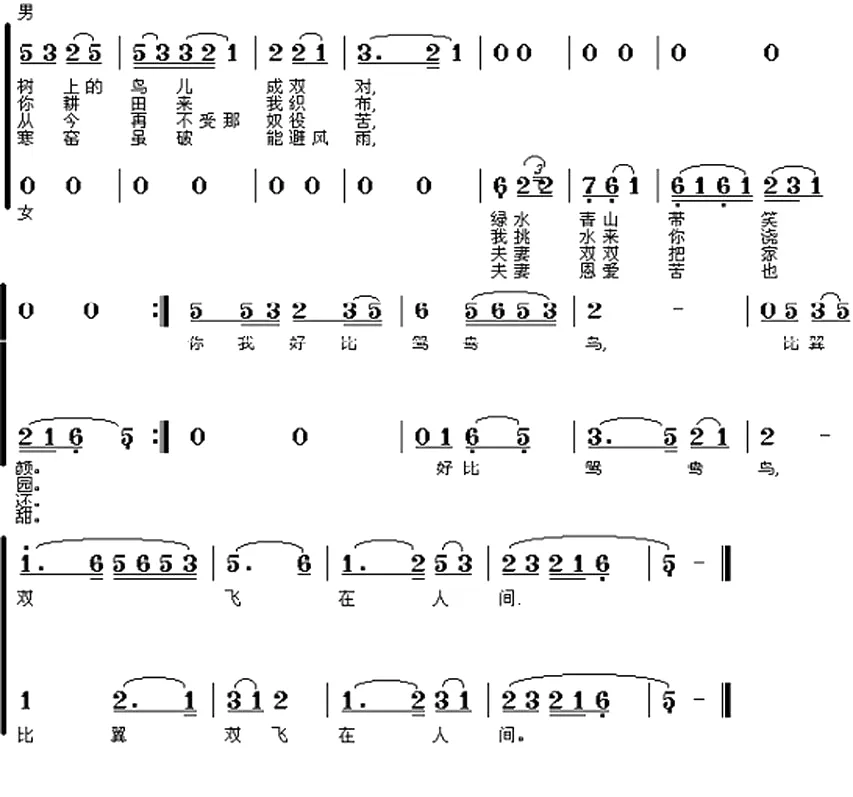

时白林先生是新中国成立后第一批进入上海音乐学院专修作曲的高材生,师从作曲大师贺渌汀,系统掌握了西洋作曲技法——和声、复调、配器等知识。如何把学到的西洋作曲技法得以“致用”,创作出具有新意的黄梅戏唱腔,时白林先生做了大胆的尝试,并取得了世人瞩目的成就。在唱段《夫妻双双把家还》中,首次将西洋复调技术、西洋歌剧男女二重唱形式运用其中,创作了新颖的情歌对唱。复调音乐是指两条及以上具有独立意义旋律的结合。它是两条旋律的简繁结合、停进相间、同时唱响、情感交融的最佳表达方式。这种音乐形式不同于中国民间音乐中常见的一句接一句的情歌对唱形式,如《敖包相会》等。二重唱形式用在此处,把牛郎织女二人相互爱慕及对美好未来生活向往的幸福快意,完美地表达出来。

从音域来说,唱段调高1=E记谱(谱例见安徽黄梅戏剧团音乐组创作的乐谱),音域从低音sol至高音do,即小字组的b——小字二组的e,11度,唱段音域几乎就是群众歌曲和儿童的音域范围,换句话说,这个唱段对于任何年龄段的人来说,都能够轻易地把它唱出来,无怪乎,它几乎达到了家喻户晓,不论是过去,还是现在,不论是知道黄梅戏的,还是不知道黄梅戏的,也不论是在黄梅戏盛行地区,还是在非黄梅戏盛行地区,男女对唱,此段是不可少的。

黄梅戏的专业创作,已经为黄梅戏未来的创作积累了比较丰富的经验,无论是对传统剧目的改编,还是新编剧目,唱段旋律优美流畅,符合音乐创作的一般规律,是唱段或者说是剧种永存的保障。现代黄梅戏音乐的创作者,应善于总结归纳前辈大家的创作理念,把时代性、新颖性和一般创作规律性有机地结合,为华夏大地再次刮起“黄梅戏风”做出贡献,创作出类似《夫妻双双把家还》这样永载史册的经典唱段。

黄梅戏的现状如何?未来之路何处寻?黄梅戏是湖北、安徽两地的地方戏,安徽试图打造“两黄”(黄山、黄梅戏)文化品牌,湖北喊出“把黄梅戏请回娘家”的口号,黄梅戏在两地共同繁荣。黄梅戏要发展,首要问题是挖掘整理传统戏和创作新戏,如可以把譬如《天仙配》、《女驸马》这样的精品,用现代人的审美进行改编,哪怕引起世人的争论乃至批评,都有利于黄梅戏的良性发展,作品问世,任何反应均无的现象是剧种发展恐怖的结果。结合本文的主旨,无论是传统戏的改变还是创作新戏,唱腔仍然是戏曲之魂,一部作品,哪怕只有一段易于流传、朗朗上口的唱段出现,就能够立得住一部戏,推出一些新人。回观《天仙配》《女驸马》,不就是因为戏中有一两个优美的唱段,使两部戏永存史册吗?严凤英、王少舫、马兰被誉为黄梅戏大家,原因还不在于此吗?如果说剧本创作是戏曲发展之本的话,那么唱腔创作则是保持戏曲永存的魂。无论是改编传统戏唱腔还是创作新唱段,遵循一定的作曲原则,使其在词曲结合、时代美感、演唱形式等方面,均符合现代的审美习惯,黄梅戏剧种的发展还需要大呼“口号”吗?

J605

A

1003-8078(2012)02-0124-03

2012-03-05

10.3969/j.issn.1003-8078.2012.02.40

张来敏(1970-),男,山东临清人,黄冈师范学院教师,硕士。

湖北省人文社科重点研究基地“黄梅戏艺术研究中心”资助。

责任编辑 张吉兵

——赣南采茶戏《带粮当红军》 唱段