注意资源对不同自我条件下负性偏向的调控作用*

张元頔,钟毅平

(湖南师范大学 教育科学学院,湖南 长沙 410081)

注意资源对不同自我条件下负性偏向的调控作用*

张元頔,钟毅平

(湖南师范大学 教育科学学院,湖南 长沙 410081)

大量研究认为在注意、情绪等很多领域都存在负性偏向,不同的自我也会有不同的负性偏向现象。Higgins将自我分为理想自我、应该自我和现实自我。文章从不同自我的角度出发,探讨不同自我条件下不同时间段负性偏向的产生情况,同时比较不同自我之间的差异和不同自我下是否会产生负性偏向。负性偏向的产生受到注意和认知资源的影响,被试在评价三种不同的自我时,所需的注意和认知资源是不一样的,因此,在不同的自我条件下,负性偏向的产生情况应该不同,另外,被试对不同自我的加工模式应该是不同的,所以自我之间也会存在差异。实验选用积极和消极的两种词汇材料,运用“线索-靶”范式操控注意资源,观察到实际自我条件下的LPC更大,说明被试对不同自我的评价程度是不同的;不同自我条件下注意、情绪和晚期评价阶段都存在负性偏向效应。实验结果说明,负性偏向的产生是有时间特征的,被试对不同的自我的加工也受注意和认知资源的影响。

自我差异;注意资源;认知资源;负性偏向

一、前 言

在情绪的心理学和认知神经科学研究中,负性偏向现象引起了研究者们极大的兴趣(黄宇霞,罗跃嘉,2009)。负性偏向是指人们对负性信息更加敏感,即负性刺激更容易吸引人们的注意。负性偏向存在于很多领域中,例如在注意、情绪、归因、自我等领域都涉及负性偏向。Higgins将自我分成现实自我、应该自我和理想自我(Higgins E T.,1987),简单的说,现实自我即现实中的自己是怎样,应该自我即个体有责任和义务成为怎样,理想自我即个体理想中是怎样。更有趣的是,一些研究认为负性偏向并不是总会产生,注意资源对它有调控作用。

1.重要理论及研究思路

(1)自我差异理论

自我差异理论,定义了三种自我,分别为:现实自我、理想自我、应该自我。现实自我(actual self)指个体自己或他人认为个体实际具备的特性的表征,这里,“他人”可以是重要他人或一般化的他人(下同),可见,有两类现实自我,一类是以自己的角度表征的现实自我,一类是以他人的角度表征的现实自我。理想自我(ideal self)指个体自己或他人希望个体理想上应具备的特性的表征,同样,也有两类理想自我,一类是以自己的角度表征的理想自我,一类是以他人的角度表征的理想自我。应该自我(ought self)指个体自己或他人认为个体有义务或责任应该具备的特性的表征,同样,也有两类应该自我,一类是以自己的角度表征的应该自我,一类是以他人的角度表征的应该自我(杨荣华,陈中永,2008)。研究者一般很少研究从他人角度表征的现实自我,因此,本研究的三种自我都是从自己表征出发的。理想自我和应该自我称为自我导向(self-guides)或自我标准。自我导向代表个体要达到的标准,它来自于早年的社会学习经验。对这三种自我都有计算的方法,它们之间的差异就是自我差异。

(2)负性偏向

负性偏向是指人们对负性信息更加敏感(Yangmei Luo,2010),即相对于愉悦的表情或者表现愉快生活场景的料,负性事件可以吸引更多、更快、更强的注意和认知资源(郭军锋,罗跃嘉,2007)。负性偏向存在于很多领域中,例如在注意、情绪、归因、自我等领域都涉及负性偏向。在自我差异理论中,三种自我是三种不同的情境。三种自我由于对个体的意义不同,他们占用个体的注意和认知资源也会不一样。负性事件可以吸引更多的注意与心理资源,例如,当给你呈现关于一个陌生人的负性和正性信息时,人们的判断往往是负性的(Fiske,S.T.1980)。

行为学和ERP的研究都证明了负性偏向的存在(Y.X.Huang,2006;T.A.Ito,J.T.Larsen,N.K.Smith,J.T.Cacioppo,1998;D.Lundqvist,F.Esteves,2001)。例如,一个人失去100元钱的失落感比得到100元钱的愉快感更加强烈,并且,机体对令人不愉快的,尤其是具有威胁性的刺激(如:暴力、血腥、凶猛的动物、愤怒表情等)表现出心理加工和行为反应上的优先效应,这也是负性偏向现象。Hansen等人(1988)在实验中给被试呈现两种画面,一种是众多愉悦面孔中混杂一张愤怒面孔,另一种是愤怒面孔中夹杂一张愉快面孔,被试的任务是挑出混杂的这张面孔来。结果发现,被试挑出混杂在微笑面孔中的一张愤怒面孔所用的时间短于从愤怒面孔中挑出一张微笑面孔的时间(黄宇霞,罗跃嘉,2009),提示愤怒面孔更能吸引人的注意,这是注意的负性偏向。一般认为,负性偏向是一个内隐的过程,也有研究者认为,负性偏向是人类在进化过程中不断积累、形成与巩固下来的对威胁性事物先天性的、自动快速的认知加工。

2.问题的提出

人的自我是一个整体,按照Higgins的自我差异理论,自我不但包括现实中的自我,也包括理想自我和应该自我。自我也不是一成不变的,它会随着人的经历的不同而不同,因此,在不同自我条件下的负性偏向产生情况应该是不一样的。例如,当我们在不同的情境下,我们对现实、应该和理想自我的感知会随着新的环境而变化以往的研究中,往往是将现实自我、应该自我和理想自我与自我差异结合起来进行研究,还没有从这三种自我的角度来研究的。人们往往会对自己的理想自我和应该自我给予正性积极的评价,因此,当被试对三种自我作判断的时候,加工方式是不一样的。负性偏向的产生与情绪和注意的认知资源有关。负性刺激对个体具有生存意义,对个体来说也就越重要,因此会被优先加工,在电生理证据上表现为消极刺激诱发的波幅比积极刺激的更大。被试在评价积极和消极刺激时,可以检测到P3、N400和LPC。P300最早来自于Sutton等人的实验(Sutton,1965),在自我的研究中,通常以P300来区分自我相关刺激和非自我相关刺激,例如,Berlad和Pratt认为,被试在加工自己的名字时会有更大的 P300,诱发P300的刺激有很多,词语和图片都可以。N400最早是在词句研究中发现的(Kutas and Hillyard,1980),在情绪和自我的研究中,N400被用作探讨情绪和自我交互作用的指标。LPC与认知加工的晚期评价有关(Yangmei Luo,Xiting Huang,2010;Huang YX,Luo YJ.2006)。ERP 研究发现,负性偏向发生在早期注意分配阶段和晚期评价阶段或者反应准备阶段(Yangmei Luo,Xiting Huang,2010)。因此,负性偏向涉及自动化和控制加工过程(Y.X.Huang,2006)。LPC波可以用情绪性的词语、句子、面孔和图片来诱发,选用的范式是自我参照范式(T.A.Ito,J.T.Larsen,N.K.Smith,J.T.Cacioppo,1998)。

在心理意义上,LPC成分代表着与P300类似的注意与朝向过程(Hajcak,et al,2006),其波幅的大小决定于心理资源的分配情况(Olofsson,Nordin,Sequeira,& Polich,2008)。在情绪研究中,LPC成分是与分析评价过程有关的指标(Hajcak.et al.,2006;Hajcak &Nieuwenhuis,2006;Ito,et al,1998)。评价过程不可避免地需要占用大量认知资源,本研究涉及到自我评价,因此得到充分分析评价的刺激将引起较大的LPC波幅,一些情绪调节手段,比如认知重评、情绪压抑等,都对LPC成分有调节作用(Hajcak,et al.,2006;Hajcak & Nieuwenhuis,2006;Olofsson,etal.,2008)。很多研究认为,注意或认知资源是否充足可能是负性偏向产生的原因。负性信息更容易吸引人们的注意,也就是说会占用更多的心理资源。

3.研究思路及假设

事件相关电位在时间上具有很高的分辨率。根据前人的研究,我们知道个体对信息的加工是由浅入深的,从而就有了情绪、注意和晚期评价等不同阶段的负性偏向效应。因此,我们可以在三种不同自我的条件下,以时间进程的角度来研究负性偏向的产生情况 一般来说 人们往往倾向于对现实自我给予相对多的消极评价,而对理想自我和应该自我给予相对多的积极评价。实验中,引入了情绪因素,从而可以探讨情绪对被试评价判断自我的影响。理想自我往往与积极的信息相关,所需的认知资源较少,即认知资源充足;现实自我相对涉及较多的消极信息,消极信息对个体具有生存意义,被试在评价时需要较多的认知资源,那么在这种情况下,消极刺激更大容易吸引人的注意,从而得到优先的加工,表现为负性偏向的产生。

实验采用“线索-靶”范式对注意资源进行有效的操控,从而研究此操作对负性偏向的调节作用。实验假设是当提示条件主效应显著时,有效提示和无效提示两种条件下的波形会产生分化。对自我的评价涉及晚期评价,这是一种自上而下的加工方式,所以对不同的自我波形上也会产生分化。实际自我涉及相对多的消极成分,因此会需要较多的认知资源进行评价,另外,实际自我设计较多的消极词语,在情绪属性上表现为负性,负性情绪同样会吸引更多的认知资源,所以,实际自我较其他两种自我波形应该更大。

二、研究方法

1.被试

15名湖南师范大学本科生或研究生,年龄19-26岁,平均年龄22.7岁,均为右利手,没有相关疾病史,视力正常,女性9名,男性6名。

(1)刺激材料

刺激是80个形容词,40个正性的,40个负性的,选自安德森词(N.H.Anderson,1968)。翻译成中文,中文词是在黄希庭词库里对应选出的(X.T.Huang,S.L.Zhang,1992;《黄希庭心理学文选》,2000)。对积极词和消极词重复测量方差分析发现,两类词语在熟悉度上是没有差异的M 积极词 =3.45,s.d.=0.35;M 消极词 =3.38,s.d.=0.09;t=1.25,p=0.216;在笔画数上也没有差异(M 积极词 =25.33,s.d.=5.03;M 消极词 =25.53,S.E.=4.56;t=0.19,p=0.853);意义性上也没有差异 (M 积极词 = 3.13,s.d. = 0.23;M 消 极 词 = 3.11,s.d.=0.09;t=0.55,p=0.588)。

(2)实验设计

实验采用2×2×3实验设计。三个自变量为提示条件(有效提示、无效提示)、词性(积极、消极)和自我种类(实际自我、应该自我、理想自我)。因变量为被试对刺激词语的反应时和相关脑电指标N1、P300、N400和LPC。

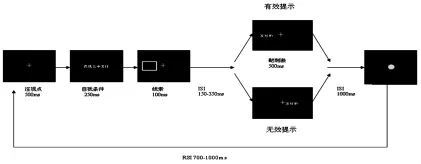

(3)实验程序

实验包括三种自我条件,在每种自我条件前,都会要求被试纸笔描述相应的自我,时间为2分钟,然后分别完成词语判断任务。词语判断的基本流程是:十字架—自我条件—提示框—形容词—反应信号。被试的任务是判断呈现的刺激词语是否符合相应条件下的自我。为了减少时间压力对自然的心理、生理状态的影响,实验采用了延迟反应的方式,不要求被试尽快反应,他们可以在形容词出现时就开始判断,但要在看到反应信号(绿色圆点,呈现在屏幕中央)后再按键判断。本实验将刺激词语呈现时间设置为

,使注意资源量相对Pessoa等的研究处于相对充足水平,在这个基础上运用“线索-靶”范式操纵注意资源,划分为资源充足(有效提示)和相对缺乏(无效提示)两种条件。屏幕背景为黑色。

首先,在屏幕中央呈现注视点,持续500ms;接着呈现250ms自我条件,例如“我现实中怎样?”或“我应该是怎样?”和“我理想中怎样?”;然后呈现提示线索100ms,接着间隔 150-350ms呈现形容词,时长 500ms,最后间隔1000ms呈现1500ms的提示信号。要求被试在看到提示信号后再做判断,按j键表示符合,按键f表示不符合。三种自我条件的顺序、提示框的位置和形容词都是随机呈现。形容词共80个,积极词和消极词各40个。每个词语都重复了一次,即每个自我条件下160个试次,一共是480个试次。试次之间的间隔是700-1000ms。

(4)数据采集和处理

实验采用NeuroScanERP记录与分析系统,按国际10~20系统扩展的64导电极帽记录 EEG。在线记录时以左侧乳突连线为参考电极,离线后转为双侧乳突为参考电极,离线双眼外侧安置电极记录水平眼电,左眼上下安置电极记录垂直眼电。滤波为带通0.05~70Hz,采样频率为500Hz/导,头皮阻抗<5KΩ。

(5)数据分析

使用spss17.0对被试的正确反应的反应时进行三因素(情绪效价,自我类型,电极点)重复测量方差分析。以刺激呈现为叠加零点,以P1、N1、P300、N400和LPC为观察指标,测量P1(0-100ms)、N1(80-180ms)、P300(300-500 ms)和N400(400-600ms)成分的波峰值和潜伏期,LPC的测量为550-850ms的平均值。P3、N400和LPC成分测量位点为 Fz、FCz、Cz、CPz、F3、F4、FC3、FC4、C3、C4、CP3 和CP4。分析时程为1800ms,包括200ms的基线时间。任意一导脑电波幅超过±100μV视为伪迹,在叠加时被剔除。

2.结果和分析

对自我种类(实际自我、应该自我和理想自我)、词性(积极、消极)和电极点(C3、CZ、C4、CP3、CPZ、CP4、P3、PZ和P4)进行重复测量方差分析。不同的自我种类都诱发了N1、P300,N2 和晚期正成分 LPC。

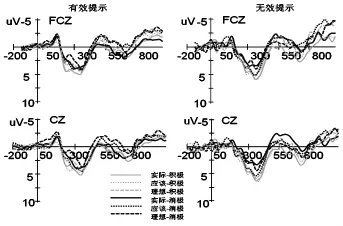

(1)N1成分 N1(见图1)在各主效应上差异不显著。N1的潜伏期在电极位置上效应显著,F(11,154)=2.994,P=0.48。F3、FC3、C3、CP3 的潜伏起最晚,FZ、FCZ、CZ、CPZ的潜伏期最早。

(2)P300成分P300(见图1)自我种类主效应上边缘显著,F(2,28)=2.868,P=0.074。对自我种类主效应进行多重比较发现,理想自我与实际自我差异显著,P=0.038,应该自我与实际自我和理想自我差异不显著,实际自我波幅最大。P300的潜伏期在提示条件和电极位置上主效应显著,F(1,14)=44.110,P < 0.001,F(11,154)=3.225,P=0.017,无效提示条件下的P300潜伏期更早,前额叶的潜伏期最早,顶叶最晚,说明前额叶脑区的激活明显快于顶叶的激活。另外,在无效提示条件下,P300潜伏期在电极位置上主效应显著,F(11,154)=3.509,P=0.032。

图1 实验流程图

(3)N400成分N400在提示条件、词性和电极位置主效应上差异显著,F(2,28)=5.863,P=0.030,F(1,14)=5.024,P=0.042,F(11,154)=3.845,P=0.018。N400 在无效提示条件下的波幅更大,消极词诱发的波幅较大,FCZ点的波幅最大。在有效提示条件下,N400在词性主效上显著,F(1,14)=11.534,P=0.004,负性词的波幅更大。在无效提示条件下,N400在电极位置上主效应显著,F(11,154)=3.792,P=0.016,CZ、CPZ 点的波幅最大。N400 的潜伏期在自我种类主效应上边缘显著,F(2,28)=2.850,P=0.078,其他主效应不显著。提示条件和词性的交互作用显著,F(1,14)=7.185,P=0.018。对自我种类进行多重比较发现,理想自我和应该自我差异显著,理想自我的潜伏期更早。

(4)LPC成分 LPC在自我种类上主效应显著,F(2,28)=4.351,P=0.024,对自我种类主效应进行的多重比较发现,应该自我和实际自我差异显著,P=0.010,实际自我的波幅较大。LPC在词性上主效应边缘显著,F(1,14)=2.595,P=0.130,正性词的波幅较大。自我种类、词性和电极位置三者交互作用显著,F(22,308)=2.844,P=0.035。

图2 刺激在FCZ、CZ点引起的N1、P300、N400和 LPC 成分

3.讨论

当前研究从脑电数据上观察到,N400和P300潜伏期会随着提示条件的不同而产生分化。实验采用了线索化范式进行注意资源操纵。实验中用的外周提示方式能自动吸引注意。另外,提示与靶刺激之间的时间间隔设置为150 ms-350 ms,基本在外周提示的有效时间范围内,也保证了对注意资源的有效控制。根据以往的研究,如果两种加工过程不相关的话,那么在时间进程上应该是独立的,如果两个加工过程有联系,那么两者之间应该存在交互作用,并且在时间进行上没有明显的界线。很多研究认为,情绪和自我加工在脑区和时间上是有分工的。也就是说,负责加工情绪和自我的脑区并不相同,情绪和自我的加工也不在同一时刻。该研究结果显示,N400在提示效应上显著,说明提示条件对N400有调节作用,N400最初是被认为在语义匹配错误中产生的一个成分(Kutas and Hillyard,1980),后来也被用作评价和自我相关信息差异程度的指标(L.A.Watsona,B.Dritschel,2007)。N400是一个和情绪相关的成分,那么,N400应该是情绪负性偏向的一个指标。N400的波幅在CZ和CPZ点达到最大,说明此区域主要负责对情绪的加工。LPC成分在提示条件上并没有表现出差异,但在自我种类上差异显著,说明被试对自我评价主要发生在晚期评价阶段,也说明了被试对情绪和注意的加工与对自我的加工是两个独立的过程。LPC成分反映的是被试有意识加工程度的多少,加工程度越深,LPC就越大。LPC在自我种类主效应上显著,其中实际自我的LPC最大,说明被试加工实际自我时需要的认知资源更大,这和之前的假设是一致的。LPC的加工是一个有意识的加工过程,被试可以根据具体的情况来决定加工的深度。LPC没有表现出负性偏向,即消极词语的加工偏向,可能是这种自上而下的调控过程克服了负性偏向的产生。

[1]Azizian,A.,& Polich,J.Evidence for attentional gradient in the serial position memory curve from event-related potentials[J].Journal of Cognitive Neuroscience,19(12):2071~2081.

[2]A.man,D.Lundqvist,F.Esteves,The face in the crowd revisited:threat advantage with schematic stimuli[J].Journal of Personality and Social Psychology,2001,(80):381~396.

[3]Carretie L'Mercado FM.et a1.Emotion,attention,and the‘negativity bias’,studied through event- related potentials[J].International Journal of Psychophysiology,2001,(41):75~85.

[4]Caetie L,Mart in—Leeches M,Hinojosa JA,et a1.Emotion and attention interaction studied through event related potentials[J].Journal of Cognitive Neuroscience,2001,(8):11091128.

[5]Dolcos,F.,& Cabeza,R.Event- related potentials of emotional memory:encoding pleasant, unpleasant, and neutral pictures[J].Cognitive,Affective and Behavioral Neuroscience,2002,(3):252 ~263.

[6]E.Tory Higgins.Self- Discrepancy:A Theory Relating Self and Affect[J].Psychological Review,1987.319 ~340.

[7]Fiske,S.T.Attention and Weight in Person Perception:The impact of negative and extreme information[J].Journal of Personality and Social Psychology,1980,(38):889 ~906.

[8]郭军锋,罗跃嘉.社会情绪负性偏向的事件相关电位研究[J].Chinese Journal of Clinical Psycholo,2007,Vo1.15 No.6.

[9]黄宇霞,罗跃嘉.负性情绪刺激是否总是优先得到加工[J].ERP 研究,2009,(9):822 ~831.

[10]Hansen,C.H.,& Hansen,R.D.Finding the face in

:an anger superiority effect[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,54(6):917 ~924.

[11]Hajcak,G.,& Nieuwenhuis,S.Reappraisal modulates the electrocortical response to unpleasant pictures[J].Cognitive,Affective and Behavioral Neuroscience,2006,6(4):291~297.

[12]Hajcak,G.& Olvet,D.M.The persistence of attention to emotion:Brain potentials during and after picture presentation[J].Emotion,2008,8(2):250 ~255.

[13]Higgins E T.Self- discrepancy:A theory relating self and affect[J].Psychological Review,1987,94(3):319 ~340.

[14]Huang YX,Luo YJ.Attention shortage resistance of negative stimuli in an implicit emotional task[J].Neuroscience Letters,2007,(412):134 ~138.

[15]Huang YX,Luo YJ.Temporal coupe of emotional negativity bias:An ERP study[J].Neuroscience Letters,2006,(398):91~96.

[16]Ito,T.A.,Larsen,J.T.,Smith,N.K.,& Cacioppo,J.T.Negative information weighs more heavily on the brain:the negativity bias in evaluative categorizations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,75(4):887~900.

[17]I.Berlad,H.Pratt,P300 in response to the subject’s own name[J].Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section,1995,(96):472 ~474.

[18]J.T.Cacioppo,G.G.Berntson,Relationship between attitudes and evaluative space:A critical review,with emphasis on the separability of positive and negative substrates[J].Psychological Bulletin,1994,(115):401 ~423.

[19]Kern,R.P.,Libkuman,T.M.,Otani,H.,&Holmes,K.Emotional stimuli,divided attention,and memory[J].Emotion,2005,5(4):408 ~ 417.

[20]Kutas,M.,Hillyard,S.A.Reading senseless sentences:brain - potentials reflect semantic incongruity[J].Science,1980,(207):20 ~205.

[21]L.A.Watsona,B.Dritschela.Et al.Seeing yourself in a positive light:Brain correlates of the self-positivity bias[J].Brian research,2007,(1152):106 ~110.

[22]Luis Carreti'e,FranciscoMercado,et al.Emotion,attention,and the‘negativity bias’,studied through eventrelated potentials[J].International Journal of Psychophysiology,2001,(41):75 ~85.

[23]N.H.Anderson.Likableness ratings of 555 personalitytrait words[J].Journal of Personality and Social Psychology 9,1968,(9):272 ~279.

[24]Olofsson,J.K.,Nordin,S.,Sequeira,H.,& Polich,J.Affective picture processing:an integrative review of ERP findings[J].Biological Psychology,2008,77(3):247~265.

[25]Pessoa,L.,Japee,S.,Sturman,D.,& Ungerleider,L.G.Target visibility and visual awareness modulate amygdala responses to fearful faces[J].Cerebral Cortex,2006,16(3):366 ~375.

[26]Palomba,D.,Angrilli,A.,& Mini,A.Visual evoked potentials,heart rate responses and memory to emotional pictorial stimuli[J].International Journal of Psychophysiology,1997,27(1):55 ~67.

[27]Sutton S,Braren M,Zubin J,John ER.Evoked-potential correlates of stimulus uncertainty[J].Science,1965,(150):1187~8.

[28]T.A.Ito,J.T.Larsen,N.K.Smith,J.T.Cacioppo,Negative information weighs more heavily on the brain:the negativity bias in evaluative categorizations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,(75):887 ~900.

[29]Talmi,D.,Schimmack,U.,Paterson,T.,& Moscovitch,M.The role of attention and relatedness in emotionally enhanced memory[J].Emotion,2007,7(1):89 ~102.

[30]王垒,郑英烨.青年自我差异与情绪关系的实验研究[J].心理发展与教育,1994,(1).

[31]X.T.Huang,S.L.Zhang.Desirability,meaningfulness and familiarity ratings of 562 personality-trait adjectives[J].Psychological Science,1992,(5):17 ~ 22(in Chinese).

[32]X.T.Huang,S.L.Zhang.Desirability,meaningfulness and familiarity ratings of 562 personality-trait adjectives[J].Psychological Science,1992,(15):17 ~ 22(in Chinese).

[33]Yangmei Luo,Xiting Huang.Negativity bias of the self across time:An event- related potentials study[J].Neuroscience Letters,2010,(475):69 ~73.

[34]Y.X.Huang,Y.J.Luo,Temporal course of emotional negativity bias:an ERP study[J].Neuroscience Letters,2006,(398):91~96.

G44

A

1006-5342(2012)03-0079-05

2012-01-20