20年拍卖的引力

从1992年北京与深圳的中国文物艺术品拍卖的首槌,到如今北京成为全球新兴的中国文物艺术品拍卖交易中心,其间的艰难与曲折、光荣与梦想,刻在20年的时间长廊上,铸成一部新时期中国文物艺术品市场化交易与民间收藏的发展史。

从1992年到2012年,中国在这20年间实现了太多看似难以达成的目标,其中也包括中国文物艺术品拍卖市场的起步到崛起。

文物意识从何而来

文物艺术品拍卖,看似只有少数人能够参与,其实却影响着整个社会。可以说,20年的拍卖史,对于社会的意义要远远大于拍卖企业本身。而这个意义,则是通过普通人对于文物的认识表现出来。为了探明普通人对于文物的了解,本刊编辑部特别做了一次随机调查。调查对象包括男女老少、各行各业共计230人。

1.您对文物的第一印象是什么?

A价格非常昂贵(23%)

B历史悠久(43%)

C漂亮好看(4%)

D文化价值高(30%)

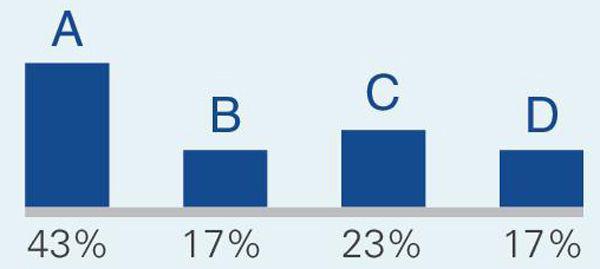

2.这种印象主要来源于哪儿?

A博物馆(43%)

B相关书籍(17%)

C有关拍卖行情的报道(23%)

D鉴宝类电视节目(17%)

3.您认为文物的最大价值在于什么?

A传承文化(69%)

B可以投资升值(22%)

C可以欣赏研究(9%)

D不好说(0%)

4.您觉得文物与您最重要的关系是什么?

A我喜欢研究欣赏文物(31%)

B我愿意参与文物保护(26%)

C文物可以收藏投资(26%)

D没关系(17%)

5.如果可能,您愿意购买文物作为收藏品吗?

A愿意(44%)

B不愿意(8%)

C视具体情况而定(26%)

D没想过(22%)

6.如果您想购买文物,会选择什么渠道?

A古玩市场(39%)

B博览会(17%)

C拍卖会(31%)

D其他(13%)

第1个问题考察的是普通人对于文物的基本认识,“历史悠久”虽然有一定道理,但未免有些偏差,很多现代文物也具有极高的历史和文化价值;“文化价值高”是文物的一般概念;“价格非常昂贵”的认识必然是来源于拍卖,媒体对于高价拍品的报道具有极强的吸引眼球功效,而文物的价格体系恰恰由拍卖而来。

20年前,普通人只有在博物馆里能见到文物,经过这20年,拍卖成为人们认识文物的第二大来源。

对于文物价值的认识,高达69%的人认为它可以“传承文化”,体现出一个正确的、宏观的视角。而认为文物“可以投资升值”的人数也不少,多于“可以欣赏研究”一项,体现出普通人对于文物的看法,欣赏研究毕竟离自己很远,投资升值的理念却已深入人心。

第4个问题中,选择前三个选项的比例相差不多,证明普通人的生活也从各个方面与文物发生着联系。延展到下一题,44%的人有明确的购藏文物的意愿,而古玩市场和拍卖会则是大家认为最好的购藏文物渠道。

综合以上6个问题可以看出,文物与普通人的距离并不遥远,人们购藏文物、保护文物的意愿也十分强烈。这其中,拍卖起到了很大的推动作用。拍卖使社会形成了正常的文物流通市场,人们才能自由地购藏、欣赏文物,拍卖使文物的价值通过价格而直观体现,人们才由此而意识到文物的珍贵,萌生保护文物、投资文物的想法。普通人对于文物认识的提高,也正是20年文物拍卖的最大意义。