准噶尔盆地石南44地区白垩系沉积相分析

徐亚楠 (油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学);长江大学地球科学学院,湖北 荆州 434023)

冀冬生 (中石油新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆 乌鲁木齐 830013)

准噶尔盆地石南44地区白垩系沉积相分析

徐亚楠 (油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学);长江大学地球科学学院,湖北 荆州 434023)

冀冬生 (中石油新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆 乌鲁木齐 830013)

石南44地区白垩系,是准噶尔盆地腹部重要的油气富集带之一,其沉积相的研究是有利区带评价的基础。通过岩心描述和分析,并结合测井、地震等资料,识别出石南44地区多种沉积相类型,主要包括辫状三角洲、湖泊等。石南地区清水河组沉积时期发育的三角洲沉积为岩性油气藏有利沉积相带。

石南44地区;白垩系;沉积相;地震相;岩性油气藏

石南44地区位于准噶尔盆地腹部陆梁隆起石西凸起西南端,西侧为夏盐凸起,北为三南凹陷,南为盆1井西凹陷,东为滴南凸起,行政隶属新疆和布克赛尔州管辖。该区为有利的油气聚集带,目前已发现了石西油田,该油田含油层系包括白垩系、侏罗系等,其中白垩系包括清水河组(K1q)、呼图壁河组(K1h)等。在2004年发现了石南31井区白垩系清水河组岩性油藏,表明该区是深入开展低幅度构造油气藏、岩性地层油气藏勘探最现实的有利地区[1]。下面,笔者结合测井及地震等资料,识别石南44地区沉积相,为岩性勘探指明方向。

1 主要岩相类型

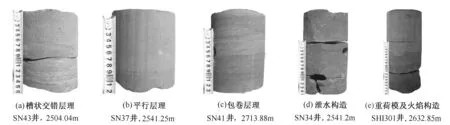

1)槽状交错层理 槽状交错层理反映河道的下切与充填的过程,水道化砂体比较发育,表明地形有一定的坡度,水动力条件较强,多见于辫状河三角洲平原及前缘水下分流河道和前缘重力滑塌水道中[2]。岩性以中、粗砂岩为主,结构成熟度不高,以清水河组一段的槽状交错层理最发育,其粒度较粗(以粗砂岩为主),规模较大(见图1(a))。

2)平行层理 多发育于辫状河三角洲平原分流河道和辫状河三角洲前缘水下分流河道,由平坦床砂垂向加积而成[2]。岩性主要为长石岩屑/岩屑中细砂岩,分选、磨圆较好,以清水河组一段最为发育且典型,砂岩偏褐色,反映当时沉积环境水浅流急(图1(b))。

3)包卷层理 研究层段较发育,表现为层内的层理柔皱现象,层理连续未错断,主要发育于粉、细砂岩中,见于清水河组一段(见图1(c)),为辫状河三角洲前缘沉积,是层内液化横向流动形成的。

图1 辫状河三角洲岩心特征

4)泄水构造 为液化流阶段迅速堆积的松散沉积物内孔隙泄水过程所形成的同生变形构造,反映沉积时地形具有一定的坡降,发育于辫状河三角洲前缘及重力流滑塌扇体,见于石南地区的清水河组一段上升半旋回(见图1(d)),以砂柱构造为主。

5)重荷模及火焰构造 又名负荷构造,指覆盖在泥岩上的砂岩底面上的圆丘状或不规则的瘤状突起,由于下伏饱和水的塑性软泥承受上覆砂质层的不均匀负荷压力而使上覆的砂质物陷入下伏泥质层中,同时泥质层以舌形或火焰状向上穿插到上覆的砂层中,形成火焰构造,为快速沉积的产物[2];在研究区,这类沉积构造多见于石南地区的清水河组一段上升半旋回(见图1(e))。

2 主要沉积相类型

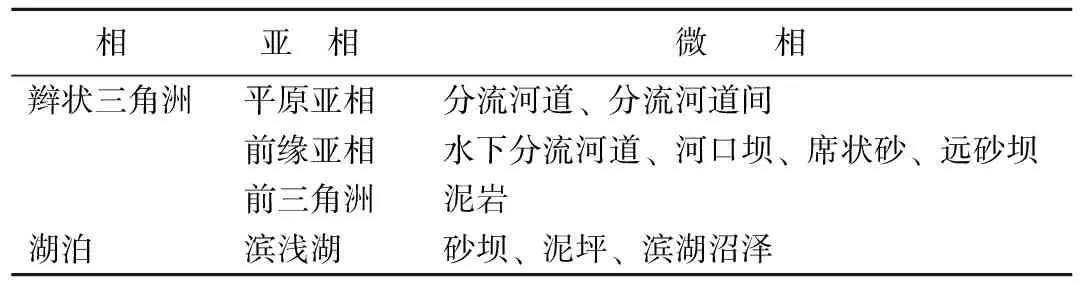

表1 石南地区K1q1沉积相简表

在前人研究成果的基础上,依靠研究区岩心资料、测井资料、分析化验资料,并结合沉积背景资料,在研究区白垩系识别出了辫状三角洲及滨浅湖等沉积相类型(见表1)。

1)辫状三角洲沉积 石南地区白垩系三角洲沉积主要为辫状河流三角洲,其沉积特征为:下部是由含砾砂岩和砂岩构成的前积沉积,可见板状交错层理,杂色砾岩,砾石成分复杂,可见槽状交错层理及冲刷面,底部见5cm左右浅灰色砂砾岩。砾石定向排列特征明显,大粒径砾岩磨圆较好。部分呈次棱角状,略现正韵律特征,反映出三角洲前缘水下分流河道及河口坝沉积特征(见图2)。

图2 石南A井综合柱状图

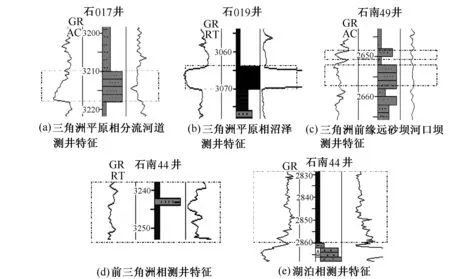

图3 石南地区测井模式图

①辫状三角洲前缘水下分流河道微相。具有较低的成分成熟度和中等结构成熟度,冲刷面、交错层理较发育,垂向上具有岩性向上变细、钟形的伽玛曲线特征,地震剖面上垂直河道方向呈丘状或透镜状,沿河道方向具弱前积反射。②辫状三角洲前缘河口坝微相。研究区内K1q1地层沉积时盆地坡度较平缓,三角洲前缘以水下分流河道沉积为主,河口坝不发育,垂向上具反韵律特征,岩性以细砂岩、粉细砂岩为主。③辫状三角洲前缘席状砂微相。该类微相一般形成于可容纳空间增长率大大超过沉积物供应通量、可容纳空间较大的条件下,在基准面下降晚期,在厚层泥质沉积中夹有薄层细砂岩、粉砂岩。④辫状三角洲前缘水下分流河道微相。低可容纳空间背景下,分流河道由相互切割和叠置的砂体组成,垂向上砂体厚度较大,砂体横向上连续,延伸较远,粒度较粗,如石南44井清水河组一段底部沉积的厚层砂砾岩(见图3)。⑤辫状三角洲前缘河口坝微相。岩芯和测井曲线具反韵律特征,自下而上,粒度逐渐变粗,岩性以细砂岩为主,当可容纳空间较小背景下,砂体呈叠置关系。

2)滨浅湖沉积 白垩系清水河沉积晚期,滨、浅湖沉积广泛发育,并可进一步分为滩砂坝和浅湖泥2个沉积微相。滩砂坝主要由灰色粉、细砂岩组成,发育沙纹层理及波状层理,自然电位曲线呈中低幅漏斗型,平面上呈扁平土豆状,分布范围较为局限。浅湖泥主要为灰色、深灰色泥岩、粉砂质泥岩组成,与三角洲河流河道间泥岩相比,质地更纯,沉积构造一般发育沙纹层理及水平纹理,自然电位曲线呈微齿或光滑似直线型;有时可见薄层的泥灰岩、煤线、碳质泥岩,生物化石及生物扰动构造(图3)。

3 测井相类型

通过研究,研究区共发育2种沉积相类型(辫状三角洲相、湖相)、5种亚相(辫状三角洲平原、辫状三角洲前缘、前三角洲、滨湖相和滨浅湖相);这些沉积相总体上以5种沉积相模式出现,依次为辫状三角洲平原相分流河道,辫状三角洲平原沼泽,辫状三角洲前缘、远沙坝、河口坝,前三角洲,湖相。准噶尔盆地石南地区测井模式图如图3所示。

4 主要地震相特征

1)平行-亚平行席状地震相 平行-亚平行席状地震相在白垩纪不同时期均有发育,其特点为同相轴中连续(见图4(a))。此类地震相平面上呈连片状分布,向盆地方向,平行-亚平行相占据主导地位,而向陆方向,该地震相的分布变得局限或不发育,多反映能量稳定的沉积环境,主要代表浅湖-半深湖沉积、沼泽及平原沉积环境等低能环境。

图4 K1q地震相特征

2)前积地震相 前积地震相由一组向同一方向倾斜的同相轴组成,它们与上覆和下伏的平坦同相轴呈角度或切线相交,反映了陆源粗碎屑物质向湖盆方向的搬运的过程,主要为辫状河三角洲前缘的地震响应特征(见图4(b))。

3)充填地震相 充填地震相是一组平坦或倾斜的反射同相轴充填在明显下凹的沉积界面之上(见图4(c)),反映了沉积体对下覆地层的强烈侵蚀作用,指示沉积环境的高能特征,主要为辫状河道、三角洲平原分支河道及三角洲前缘水下分流河道沉积,该类地震相主要发育于清水河组下段。

4)中-弱振幅断续地震相 中-弱振幅断续地震相内部反射结构难以识别,振幅强度变化较大,连续性中-差(见图4(d))。此类地震相可能反映沉积环境能量动荡,砂泥交互频繁的河流沉积体系,亦或为分散性水流作用下,辫状河三角洲或三角洲间湾沉积所具有的反射特征。

表2 石南地区白垩系地震相与沉积相对应关系

在明确盆地沉积背景的前提下,通过对该区地震反射特征的观察及描述,同时根据单井相分析结果以及沉积组合关系等,最终完成地震相与沉积相的有机地转换[3-4](见表2),从而进一步为沉积体系的识别及分析提供了有力的证据。

5 沉积体系展布与演化

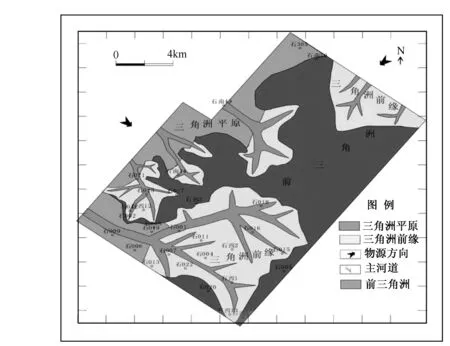

图5 K1q1沉积相平面图

在单井划分的基础上,主要根据岩心资料和测井资料,结合地震反射特征,进行沉积特征及沉积格局分析, 在石南地区,白垩系清水河组的沉积相类型随着时间的演化具有较强的规律性。清水河组一段沉积早期,石南地区发育辫状河三角洲体系,水下分流河道砂体较发育,呈进积叠置样式。清水河组一段沉积晚期辫状三角洲发育停止,主要发育滨浅湖泥质、粉砂质沉积,而北部物源三角洲发育也有所抑制,砂体连续性较差(见图5)。清水河组二段沉积时期,随着湖平面位置的持续上升,泥岩的比例越来越大,颜色越来越深,而砂岩的层厚快速减薄,表明沉积物向岸退积,湖相沉积逐渐占据主要地位,区内大面积发育滨浅湖及砂坝沉积。

6 结 论

1)通过对白垩系沉积体系的研究,发现该时期内发育多种类型砂体,其中主要为辫状河三角洲前缘砂体,此外还发育有滨浅湖砂坝,这一系列砂体的存在为岩性圈闭的形成提供了有利的物质基础。

2)在清水河组沉积早中期,在石南绝大部分地区都发育辫状河三角洲沉积。在清水河组晚期湖泊相相对比较发育,从而造成泥质含量较高,石南大多数地区砂砾岩百分含量都在30%~60%之间;同时由于辫状河三角洲自身的不稳定性,使得砂体侧向变化快,多呈交互穿插叠置的透镜状砂体,也可造成砂体间的连通性较差,从而更有利于岩性圈闭的形成[6]。

[1]旷红伟,高振中,穆鹏飞,等.准噶尔盆地夏盐凸起石南31井区下白垩统清水河组一段物源分析[J].古地理学报,2008,10(4):371-378.

[2]于兴河.碎屑岩系油气储层沉积学[M].北京:石油工业出版社,2002.

[3]蒲仁海,梅志超,唐忠华.准噶尔盆地东部侏罗系地震相[J].石油与天然气地质,1994,15(3):247-255.

[4]李朝印,刘保华.河道砂岩体地震反射特征分析[J].青岛海洋大学学报,1999,29(1):153-158.

[5]李明,候连华.岩性地层油气藏地球物理勘探技术与应用[M].北京:石油工业出版社,2005.

[6]裘怿楠.储层沉积学研究工作流程[J].石油勘探与开发,1990,17(1):86-90.

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.08.015

P618.13

A

1673-1409(2012)08-N047-04

2012-05-24

徐亚楠(1984-),女,2008年大学毕业,硕士生,现主要从事石油地质方面的研究工作。

[编辑] 洪云飞