沼液在低丘红壤茶园中的应用效果试验

詹锡根

(浙江省龙游县农业局经济特产站 324400)

龙游县地处浙江省金衢盆地,有笋竹、畜牧和水产三大农业主导产业,是传统的农业大县。茶叶是该县传统农业的特色优势产业,现有茶园面积近3万亩,其中集中连片的低丘红壤茶园有5 000 亩。由于低丘红壤茶园土壤贫脊,长期依靠单一的无机化肥维持茶叶高产,导致茶园土壤酸化,有机质匮乏,土壤养分失调,严重影响茶叶的持续高产优质。而县内规模养殖场大量的畜禽排泄物,经厌氧池发酵后产生的沼液又被作为废弃物随地排放,不仅对周边环境造成“二次污染”,而且浪费了优质肥源。为了促进农业增效,大力发展生态循环农业,实现种养业的有机结合,笔者对沼液在茶园中的应用效果进行了初步探索。

以沼液为原料,采用多次叶面喷施的方法,并选择几种肥料组合与之对比试验,探索其对茶叶产量、品质和经济效益的影响,为大面积推广利用沼液提供科学依据。

1 试验地点及茶园状况

试验选择在模环乡白马山茶园8#地,系红砂土。茶树品种为鸠坑群体种,树龄25年,单行种植,树高90 ~100cm,树幅110cm 左右。茶园肥力中等,土壤状况和茶树长势基本一致。

2 材料与方法

2.1 供试材料

茶树专用复合肥:龙游茗皇生物科技有限公司出品,N、P、K 含量分别为9:3:3,有机质含量≥20%。

沼液:试验基地沼液池采集。经县农业局土肥检测中心测定,其pH 值为7.23,速效氮、有效磷、速效钾及有机质含量分别为554.5mg/L、85.4mg/L、241.2mg/L 和0.124g/kg。

2.2 试验设计

试验设3 个处理,处理1:沼液;处理2:沼液+复合肥;处理3:复合肥(对照)。每小区10 个茶行,面积1 200m2(折合1.8 亩),随机排列。沼液区按1:1 稀释后分6 次直接喷施在茶树蓬面,每区次用量150kg,总用量900kg;沼液+ 复合肥区施沼液900kg+茗皇牌茶树专用肥150kg;复合肥区单施茗皇牌茶树专用肥300kg。复合肥于当年11月份开沟深施,沼液于次年春茶萌发前每隔5 ~7 天叶面喷施。

2.3 调查方法

发芽密度:每小区调查3 个点,每个点0.1m2,测定0.1m2内芽头总数。

实收产量:单独机械采摘,单独过磅称重,测定鲜叶亩产。

3 结果与分析

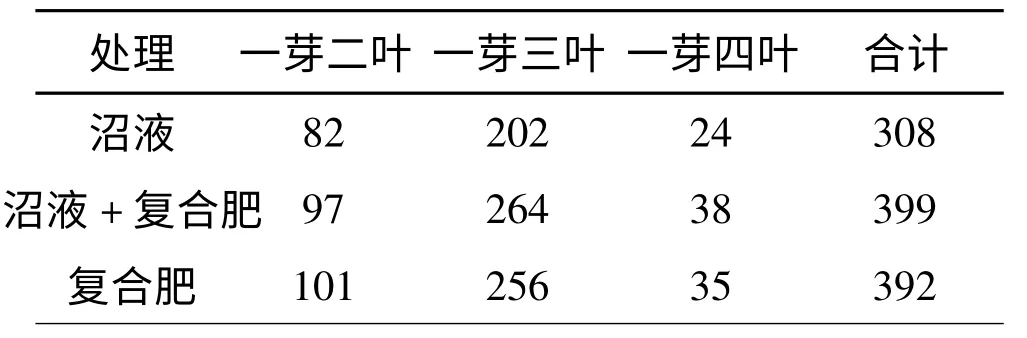

3.1 不同施肥方法对茶树发芽密度的影响

从表1 可知:3 个处理中以处理2“沼液+复合肥”发芽密度最高。与对照相比,虽然复合肥用量减少了50%,但配施沼液后,发芽密度基本不受影响。

表1 不同施肥方法对发芽密度的影响(个/0.1m2)

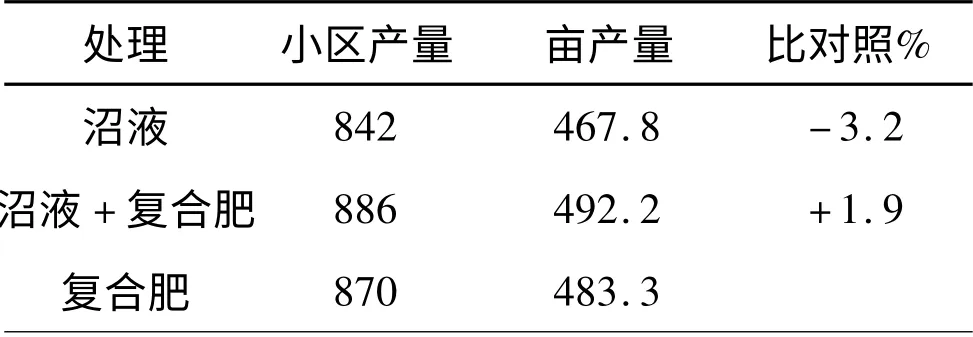

3.2 不同施肥方法对茶叶产量的影响

各处理单独机采后,每小区的鲜叶产量见表2。由表2 可知,处理2 的茶叶产量最高,平均亩产鲜叶492.2kg,分别比单施沼液、单施复合肥的处理提高5.2%和1.9%。

表2 不同施肥方法对茶叶产量的影响(kg)

3.3 不同施肥方法对茶叶品质的影响

将处理1 和对照的鲜叶随机取样制成干茶样品,选送农业部茶叶质量监督检验测试中心检测影响茶叶品质的五项理化成分,结果见表3。由表3可见,施用沼液后的茶叶儿茶素总量、茶多酚、咖啡碱含量均明显高于对照,水浸出物和氨基酸含量差异不明显。

表3 不同施肥方法对茶叶主要成分含量影响(%)

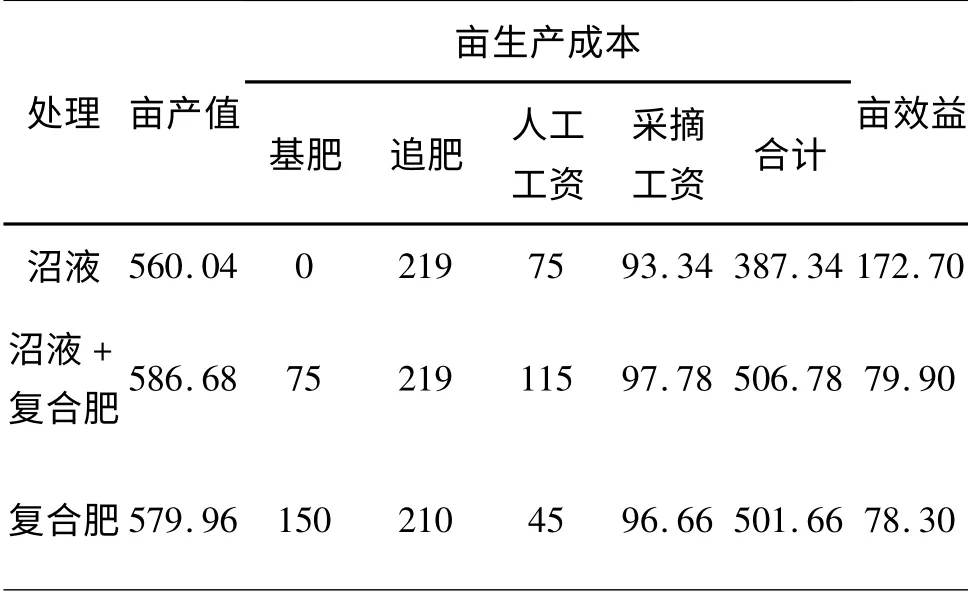

3.4 不同施肥方法对春茶生产效益的影响

按每试验小区实际投放的肥料用量及人工工资计算春茶生产成本和经济效益,结果见表4。

表4 不同施肥方法对春茶生产效益的影响(元)

由表4 可知,在春季管理措施相同的条件下,处理1“单施沼液”可比对照“单施全量复合肥”每亩节约生产成本114.32 元,亩增收益94.40 元;处理2“沼液+复合肥”与对照“单施全量复合肥”的成本和效益,两者无明显差异。

4 结论

试验结果表明,采用沼液作茶园用肥,能有效提高茶树发芽密度和茶叶产量,提高鲜叶内含物质,改善茶叶品质,降低生产成本,增加茶农的经济效益。

沼液在茶园中喷施宜采取多次根外喷施,以大容量喷湿、喷透为好,每次亩用量应不少于100kg;减半化肥用量,配施沼液肥,可达到单施全量化肥的相同效果。

将沼液引进茶山,既能解决畜牧业发展对周边环境的污染,保护生态环境;又能使茶园增加有机肥,提高产量,提升品质,是实现农业与畜牧业互利双赢、可持续发展的有效途径。