溃疡性结肠炎活动期肠损微观证素及中医辨证分型研究

华志云,赵智强

(南京中医药大学,江苏 南京 210029)

目前,结肠镜已成为诊断溃疡性结肠炎的主要手段,笔者试图探讨溃疡性结肠炎活动期结肠镜病理所见与证素的关系,进而从微观领域探讨其中医证素与常见证型,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2007年1月-2011年12月期间江苏省中医院消化科住院的溃疡性结肠炎活动期患者89例,全部患者入院符合2007年中华医学会消化病学分会炎症性肠病协作组“对我国炎症性肠病诊断治疗规范的共识意见”[1]中UC的诊断标准,男45例,女44例,年龄22~83岁,平均52.5岁,病程1年以内19例,1~10年62例,10年以上8例。

1.2 方法

1.2.1 建立UC活动期肠损局部微观证素诊断标准 根据朱文峰《证素辨证学》[2],结合肠损的病理形态学特点,制定如下。1)湿:①黏膜水肿;②黏膜糜烂(色淡白)(小片分散,大片融合);③黏液渗出或脓性分泌物。2)热:①黏膜充血;②溃疡(色鲜红)(小片分散,大片融合);③质脆易出血(轻触出血,自发性出血),色鲜红;④血管增粗(色红赤);⑤黏膜红斑;⑥隐窝脓肿;⑦淋巴组织增生。3)痰瘀:①黏膜色暗红;②出血色暗红;③血管增粗、模糊(色暗);④粗糙,颗粒样改变;⑤疤痕形成;⑥假性息肉;⑦黏膜桥形成;⑧肠腔狭窄;⑨结肠袋病变(变浅,变钝或消失);⑩腺体增生。4)毒:①或肠损面积大,波及广泛结肠,甚至全结肠;②或肠损严重,如肠壁黏膜广泛出血、坏死、剥脱、大量黏液脓血、大片浅溃疡形成、肠穿孔、广泛结肠袋消失,或病程日久癌变等。5)虚:①黏膜苍白(阳虚或血虚);②出血色淡红(血虚);③黏膜干燥、萎缩(阴虚)。6)寒:黏膜色白,渗出较清。

1.2.2 观察与统计 由于病例所附肠镜照片有限,故本研究主要根据肠镜照片与病理报告描述进行。将各种肠损表现及病理学特点进行分类分析,应用SPSS 18.0统计软件包,将数据录入EXCEL表格,统计各种肠损及病理表现出现的频数、所占百分比等。

1.2.3 探讨证素与证型 根据微观肠损的形态表现与病性证素的对应关系,得出病性证素,通过与病位证素的有机结合,得出微观常见中医证型分布,并与宏观证型分布作初步比较研究。

2 结果

2.1 关于微观辨证

2.1.1 病位证素 直肠21例(23.5%),直、乙状结肠22例(24.7%),左半结肠13例(14.6%),区域性结肠炎2例(2.2%),全结肠31例(34.8%)。肠损部位主要在结肠与直肠,故大肠为主要病位证素。

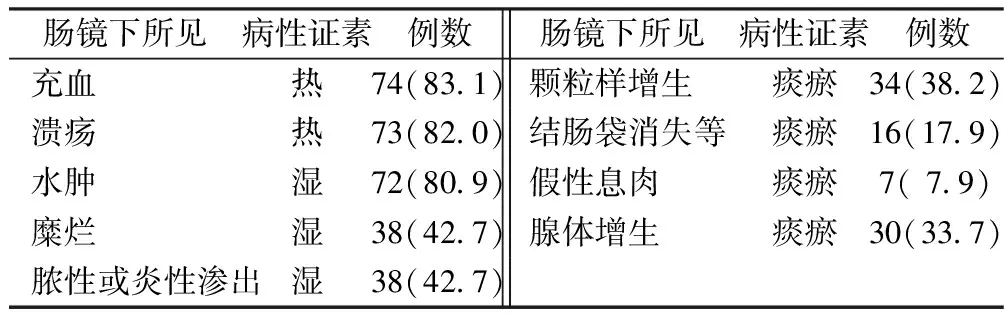

2.1.2 病性证素及所占百分比 见表1。病例全部为溃疡性结肠炎活动期,溃疡主要以红赤为主,苍白较少,糜烂多伴见渗出。统计各病性证素出现频数及百分比,即统计包含对应诊断指标的中的1项或多项,其中包含多项的计为1次,故热85例(95.5%)、湿82例(92.1%)、痰瘀62例(69.6%)、毒34例(38.2%)。

表1 89例UC活动期结肠镜病理所见与证素关系 例(%)

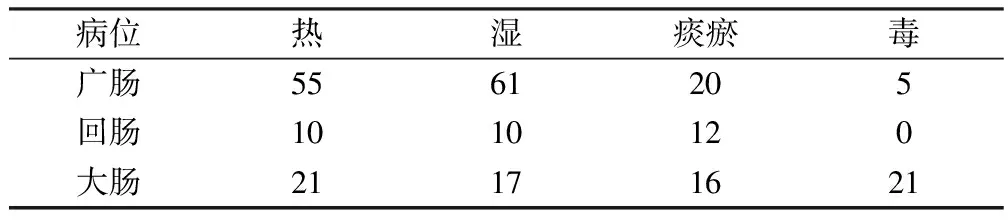

2.1.3 病性证素在不同病位的分布 见表2。

表2 89例UC活动期病性证素与病位的关系 例

2.2 微观证型分布 溃疡性结肠炎活动期的常见病位证素为大肠,常见病性证素依次为热、湿、痰瘀、毒,按病性证素出现比例,并与病位证素有机结合,依次得出常见证型依次为大肠湿热证、大肠痰瘀证、大肠热毒证、大肠湿毒证等。

3 讨论

3.1 关于微观病位证素 本病活动期肠镜下均可见不同程度的结、直肠黏膜损伤,故大肠为主要病位证素。传统中医认为,大肠可分为回肠和广肠,回肠相当于现代医学的回肠和结肠上段,广肠相当于乙状结肠和直肠。本病起病多从广肠出发,逆行向近端发展,当病位延至回肠时,实已累及整个大肠。

3.2 关于微观病性证素 由表1可知,肠损主要表现为多发糜烂及溃疡,局部红赤、渗出等,故热、湿为最为常见病性证素。“离经之血即为瘀血”,瘀血阻滞肠络,肠腑气血失和,水液运行失调,凝聚成痰,痰瘀搏结,形成息肉、黏膜桥等有形之物,或伴见结肠袋病变,尤其是慢性复发型患者,更为多见。因此,瘀、痰亦属重要病性证素。有研究[3]认为微血栓为溃疡性结肠炎的主要发病原因,血小板在UC的发病过程中起重要作用,从现代医学角度证明了血瘀这一病性证素的存在。少数患者,痰瘀阻滞,久病酿生癌毒,形成癌瘤肿块;或急性暴发起病,全身中毒症状明显,并有贫血、消瘦与衰竭等;或伴中毒性巨结肠、肠穿孔、多发性关节炎、败血症等并发症,由于致病剧烈,病情凶险,其病性证素又与“毒”相关[4]。病例病理均表现为活动性炎症,充血红赤中医认为与热有关,故病性证素为热;而糜烂渗出,病性证素应为湿;腺体增生,其病性证素当为痰瘀;而异型增生,西医认为属于癌前病变,进一步发展有可能转变为结、直肠癌,故病性证素似为瘀与癌毒。

3.3 关于微观与宏观证素的异同 从宏观角度研究,脾虚湿热证为44例、大肠湿热证19例、脾虚湿蕴证10例、脾胃虚弱证6例、寒湿困脾证4例、肝郁脾虚证2例、脾肾阳虚证2例、阴虚湿热证1例、湿热血瘀证1例等,涉及病性证素有湿、热、寒、瘀、气滞、虚(阳虚或阴虚),病位证素有脾、大肠、胃、肝、肾。与微观证素比较,二者在病性证素上均涉及热、湿、瘀,在病位证素上均有大肠。宏观辨证时对病性证素的认识往往不够深入,如临床部分患者肠损非常严重,但临床表现可能不太明显,往往不利于指导辨证;而微观证素寒、虚、气滞、肝、肾、脾、胃等则较难表达。目前临床对于肠镜结果的利用往往只限于病名的诊断,肠损的具体表现及与中医辨证的关系常被忽略,且还存在证型分类不够统一,证名不够规范的问题。部分医者以症套证,辨证结果难以准确。笔者以为,临床辨证时若能以微观证素辨证的精准为主,结合宏观辨证,这样既可弥补微观辨证的不足,又可使辨证更精确与全面,并由此规范辨证,从而更有效地指导治疗。

3.4 临床启迪 1)临床针对病性证素进行治疗时,应结合病位而有所侧重。如不同病位,其病性证素分布有所不同,广肠部位常见病性证素为湿、热、痰瘀、毒,而回肠部位常见病性证素则为痰瘀、湿、热,但当病变累及整个大肠时,病性证素依次可为热、毒、湿、痰瘀。2)病性治疗,应针对热、湿、痰瘀、毒等病性证素,分别以清热、化湿、活血化瘀、祛痰软坚、凉血解毒等法为主。湿热者,治以清热化湿为法,以芍药汤、白头翁汤等加减;痰瘀者,应配伍八月札、石打穿、莪术、海藻、炙僵蚕等活血化瘀、软坚散结之品,以利结肿消散;热毒者,应重用地榆、败酱草、紫草等清热解毒凉血之品;湿毒者,重用黄连、黄芩、黄柏、苦参等燥湿解毒之品。

[1]欧阳钦,胡品津,钱家鸣,等.对我国炎症性肠病诊断治疗规范的共识意见[J].现代消化及介入诊疗,2008,12(2):139-145.

[2]朱文峰.证素辨证学[M].北京:人民卫生出版社,2008.

[3]杨龙,徐周敏.锡类散灌肠剂治疗溃疡性结肠炎56例[J].中国中医药信息杂志,2003,10(8):49.

[4]赵智强.中医毒邪学说与疑难病治疗[M].北京:人民卫生出版社,2007.