兰渝线桃树坪隧道区域上第三系砂岩工程特性分析

甄秉国

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西西安 710043)

1 工程概况

桃树坪隧道是兰渝铁路第一座隧道,位于兰州市东岗镇桃树坪村,隧道全长3.20 km。隧道通过区为黄河高阶地及黄土梁峁区,上部为第四系砂质黄土及圆砾土,洞身为上第三系砂岩。

上第三系砂岩矿物成分以石英和长石为主,粉细粒砂状结构,成岩性差、泥质弱胶结。在无地下水地段,隧道围岩整体稳定性较好;在含地下水地段,砂岩遇水后结构迅速破坏,施工开挖后多呈饱和的粉细砂状,稳定性变差,施工难度极大。

2 上第三系砂岩地质成因及分布

本套地层为陇东区、陇西盆地的甘肃群,为一套桔黄色、浅棕黄色泥质砂岩、泥岩互层,属陆相湖盆及山间凹地沉积,厚度<296 m。上第三系砂岩在兰州盆地和定西盆地分布范围较广,沉积厚度较大。兰州除新城盆地(河口、新城一带)基底为白垩系地层外,榆中(定远)、城关、七里河、安宁堡及西固盆地,下伏基岩均为上第三系红色砂岩或碎屑岩类,在地貌上多表现为黄土梁峁和河谷阶地上覆风积和冲洪积黄土,下伏上第三系泥岩、砂岩及砾岩。

3 砂岩工程特性研究

3.1 砂岩的物理特征

根据取样的颗粒分析及颗粒级配图(图1),桃树坪隧道上第三系砂岩的颗粒组成以粉细粒为主,粒径主要集中于0.075~0.250 mm,黏粒含量低,仅为0.5% ~2.0%。

桃树坪在施工过程中通过取样测得,上第三系砂岩的天然含水率为4% ~10%,天然密度为1.88~2.13 g/cm3,颗粒密度为2.60~2.65 g/cm3,相对密度为2.64~2.67,孔隙比为0.36~0.44,渗透系数为1.2×10-4~7.6 ×10-5cm/s。

图1 砂岩试样级配曲线

3.2 砂岩的强度特征

3.2.1 抗压强度

桃树坪隧道上第三系砂岩受沉积环境的影响,形成过程中多以泥质弱胶结,且成岩性差,天然抗压强度很低,一般<1 MPa;遇水浸润或扰动后极易软化的特征明显,其饱和抗压强度无法通过室内试验测得;局部夹有钙质胶结薄层或结核,天然抗压强度平均为2.46~7.58 MPa,饱和抗压强度约为0.80~2.67 MPa。

3.2.2 抗剪强度

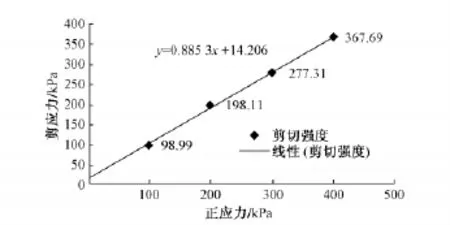

桃树坪隧道砂岩直接剪切试验,砂岩黏聚力为14.20 ~27.00 kPa,平均为 20.4 kPa,内摩擦角为 33°~41°,如图2 和图3。

图2 1#抗剪强度曲线

图3 4#抗剪强度曲线

3.3 砂岩含水率随时间变化研究

考虑到含水砂岩开挖暴露时间与其围岩稳定性相关的特性,在隧道开挖过程中按照不同的施工方法和不同时间段采取了砂岩样,进行了砂岩含水率试验。

1)开挖前后均未降水。图4曲线数据显示,隧道掌子面开挖0~2 h内含水率低,约4%左右;2 h后含水率开始快速上升,约3 h后含水率达到12%,砂岩开始发生塑性变形,围岩基本稳定;约5 h后含水率继续上升,变形加剧,约10 h后含水率约为18%,砂岩稳定性大大降低,工程性质迅速恶化,围岩失稳,并呈现流变状态。

图4 1#斜井X0+45砂岩含水率变化曲线

2)先开挖后降水。图5为2#斜井X0+020砂岩含水率变化曲线图,可以看出,在0~2 h内,砂岩含水率的增长速度比较缓慢;2 h掌子面开始有水流渗,含水率迅速增长;在4~5 h后,砂岩局部发生塑性变形,台阶开始失稳,随着时间的推移,砂岩含水率不断上升。约6 h后含水率达到19%,基本达到饱和状态,开始流变。随着降水工作的开展,砂岩的含水率会逐渐下降,约降水24 h时后含水率达到10%左右,围岩基本稳定。

图5 2#斜井X0+020砂岩含水率变化曲线

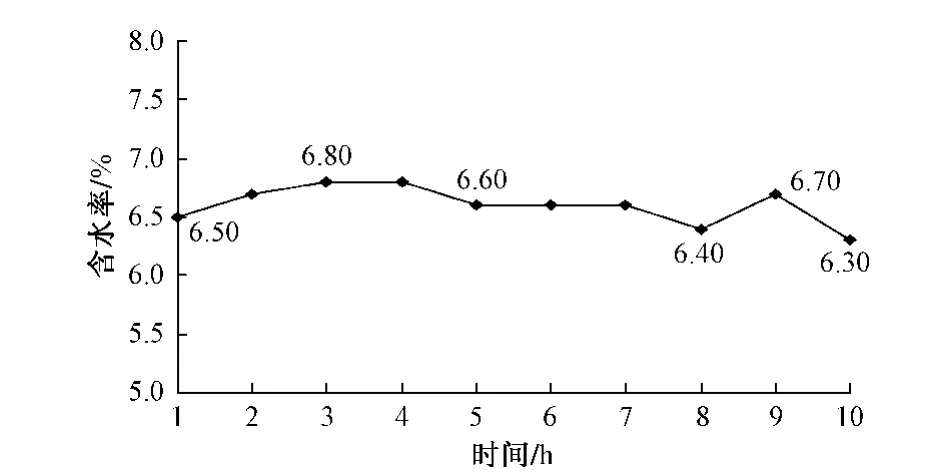

3)开挖前持续超前降水。图6为4#斜井DK5+880砂岩含水率变化曲线,可以看出,隧道开挖过程中,分层超前降水,掌子面下断面中部砂岩含水率与时间的关系。分析可知,砂岩含水率保持在6% ~7%之间,且变化幅度不大,围岩基本稳定,说明持续降水,可保持围岩稳定。

3.4 上第三系砂岩工程特性

1)上第三系砂岩原始状态下具有密实度高、不扰动状态下承载力和变形模量比较高的特性。但第三系砂岩为泥质弱胶结,成岩作用差,由于黏粒含量少,结构脆弱,极易破坏,稳定性差,工程性质极差。可见,直接利用上第三系砂岩,不仅在工程技术上要求较高,而且工程造价也会大幅提高,因此对此类砂岩特性的认识,直接关系到工程的投资和安全。

图6 4#斜井 DK5+880砂岩含水率变化曲线

2)上第三系砂岩的成分组成、胶结及含水情况具有不均一性,受水浸泡及外部条件的影响,围岩稳定性随时间滞后且显著变差,受水的影响之大,极其罕见。上第三系砂岩是一种特殊工程性质的岩层,现有的勘察手段(钻探、物探、测试)难以查明其在水的作用下开挖后工程性质迅速恶化的特性。因此,对其异常复杂的岩性特征和水稳特性的认识还需在工程建设中进一步研究。

3)通过试验分析,上第三系砂岩主要由粉细砂粒及少量黏粒组成,胶结程度差,工程性质较差。在含水率低的情况下,砂岩的颗粒受力平衡,处于稳定状态,当含水率逐渐升高时,砂岩结构极易发生破坏,易发生塑性变形或流变,围岩稳定性迅速变差,具有十分复杂的水稳特性,稳定性随含水率变化和时间延续具有显著变化的特点。经分析研究,3~5 h为围岩开始塑性变形的临界时间点,7~10 h为围岩开始流变的临界时间点;砂岩发生塑性变形的含水率为12% ~16%,发生流变的含水率为18% ~19%;当砂岩含水率达到上述极限时,其稳定性大大降低,围岩将发生变形,并导致失稳;超前降水能够控制围岩含水率在5%~9%,低于围岩塑性变形的含水率,围岩基本稳定。表明通过超前降水控制围岩的含水率保持围岩的稳定性具有良好的效果。

4 结论

1)上第三系砂岩具有异常复杂的工程特性,地下水对围岩稳定性的影响非常大,在铁路建设中尚未曾遇到过类似的大型地下洞室工程实例,是一个世界性施工技术难题。通过现场试验分析以及施工实践证明,超前降水能控制围岩含水率低于砂岩塑性变形含水率,保持围岩处于基本稳定状态。因此,超前降水是有效解决上第三系含水砂岩稳定性的首要措施。

2)上第三系砂岩厚度较大,岩性较均,施工中应尽量坚持“早、快、少”的原则。“早”为早降水、超前降水,控制围岩含水率低于砂岩塑性变形含水率,保持围岩处于基本稳定状态;“快”为快开挖、快支护,及时封闭围岩;“少”为少扰动。

[1]铁道第一勘察设计院.铁路工程地质手册[M].北京:中国铁道出版社,1999.

[2]中铁第一勘察设计院集团有限公司,北京交通大学.含水弱胶结砂岩地层物理力学参数试验研究[R].陕西:中铁第一勘察设计院集团有限公司,北京:北京交通大学,2011.

[3]中铁第一勘察设计院集团有限公司.第三系砂岩复杂的水稳特性地质专题研究报告[R].陕西:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2011.

[4]董兰凤.兰州第三系砂岩工程特性研究[J].兰州大学学报,2003(11):90-93.

[5]程强,寂小兵.中国红层的分布及地质环境特征[J].中国地质学报,2004(12):34-40.

[6]曾祥勇,邓安福.红层软岩强度特征的研究[C]//全国第八次岩力学与工程学术大会论文集.北京:科学出版社,2004:198-201.

[7]陈斌斌.兰州市区红层砂岩地基承载力探讨[J].甘肃科技,2003(11):141-142.

[8]彭华,吴志才.关于红层特点及分布规律的初步探讨[J].中山大学学报,2003,42(5):109-113.

[9]刘林芽,高柏松.红砂岩工程特性的试验研究[J].铁道建筑,2007(11):44-45.

[10]王志强.甘肃引洮工程重大工程地质问题研究[D].兰州:兰州大学,2006.

[11]李智诚,戴塔根.长沙市红层工程性质之分析[J].岩土工程界,2002,5(3):47-49.

[12]杨杰.新建包西铁路东山二号隧道塌方工程地质特征分析[J].铁道建筑,2011(1):24-26.