掀雷抉电 戛戛独造

/ 上海_潘向黎

作 者: 潘向黎,作家,文学博士。生于福建,现居上海。著有长篇小说《穿心莲》、小说集《无梦相随》《十年杯》《轻触微温》《我爱小丸子》《白水青菜》《女上司》,散文集《红尘白羽》《独立花吹雪》《纯真年代》《相信爱的年纪》《局部有时有完美》等多部。此外喜欢茶文化和古典诗词,著有专题随笔集《茶可道》和《看诗不分明》,均登上京沪畅销排行榜。小说五次入选中国小说排行榜(2002—2007年);曾获上海文学优秀作品奖、第十届庄重文文学奖、第四届鲁迅文学奖、第五届冰心散文奖(首奖)等全国性奖项。作品被翻译成英、俄、德、日、韩等多国外语。

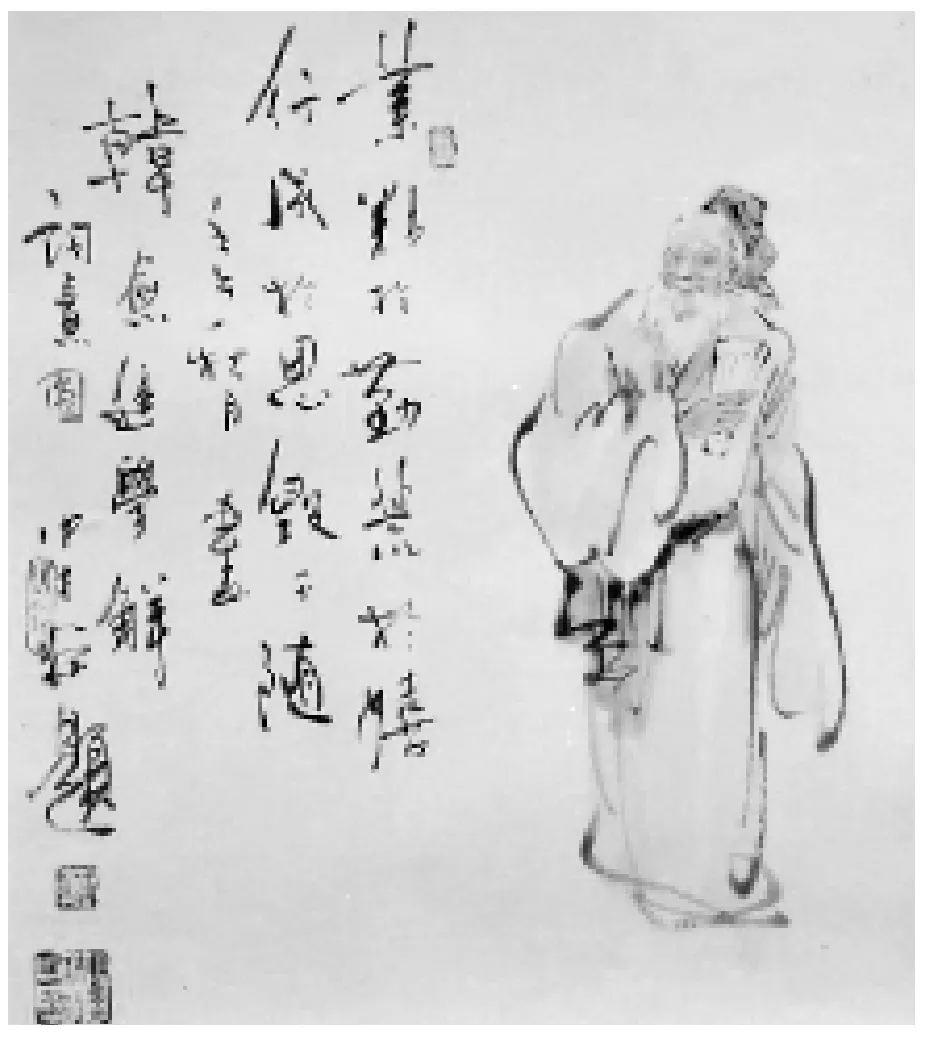

韩愈(768—824),字退之,河南修武(今河南省孟县)人,自称郡望昌黎,故世称韩昌黎,其诗文集亦称“昌黎先生集”。贞元八年(792)考中进士。先后任宣武、宁武节度使判官。三十六岁时,官监察御史,不久就因上书言天旱人饥事,被贬为山阳县令。元和十二年(817),韩愈五十岁了,因随宰相裴度平淮西,终于迁为刑部侍郎。但两年后,他却因上表谏迎佛骨而触怒宪宗,险些被宪宗处死,幸得裴度等挽救,才免于一死,被贬为潮州刺史。到穆宗时,韩愈被召回朝,后历任国子监祭酒、京兆尹、兵部侍郎、吏部侍郎。长庆四年(824)病逝于长安,终年五十七岁。卒谥“文”,世又称韩文公。

在诗歌的国度中,他是以强大的气场来进行变革的。所谓“以文为诗”“以议论为诗”,历代论者往往视作其艺术特点,其实这首先是一种胆略,一种气魄。当时的唐代诗坛,处于“李杜已在前,纵极力变化,终不能再辟一径”的阶段,本来几乎无可作为,但韩愈还是以勇往直前的胆略、掀雷抉电的气势、戛戛独造的才思在群山叠嶂中开创了新的道路。

要体会韩愈诗歌的特色和妙处,第一当读《调张籍》:“李杜文章在,光焰万丈长。不知群儿愚,那用故谤伤!蚍蜉撼大树,可笑不自量。伊我生其后,举颈遥相望。夜梦多见之,昼思反微茫。徒观斧凿痕,不瞩治水航。想当施手时,巨刃磨天扬。垠崖划崩豁,乾坤摆雷硠。惟此两夫子,家居率荒凉。帝欲长吟哦,故遣起且僵。剪翎送笼中,使看百鸟翔。平生千万篇,金薤垂琳琅。仙官敕六丁,雷电下取将。流落人间者,太山一毫芒。我愿生两翅,捕逐出八荒。精诚忽交通,百怪入我肠。剌手拔鲸牙,举瓢酌天浆。腾身跨汗漫,不着织女襄。顾语地上友:经营无太忙!乞君飞霞佩,与我高颉颃。”

通篇议论,以诗论诗,立场鲜明而见解高明,前人赞誉:“议论诗,是又别一调,以苍老胜,他人无此胆。”(朱彝尊:《批韩诗》)“李杜文章在,光焰万丈长。”开篇明义,掷地有声,不容置疑,而对于当时那些肆意贬抑李杜的轻薄后生,韩愈毫不留情地反击和嘲笑道:“蚍蜉撼大树,可笑不自量!”这个比喻如此绝妙而生动,以至于被后人提炼为成语,流传至今,家喻户晓。

第二当数《山石》:“山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞。升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥。僧言古壁佛画好,以火来照所见稀。铺床拂席置羹饭,疏粝亦足饱我饥。夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉。天明独去无道路,出入高下穷烟霏。山红涧碧纷烂漫,时见松枥皆十围。当流赤足踏涧石,水声激激风吹衣。人生如此自可乐,岂必局束为人靰?嗟哉吾党二三子,安得至老不更归!”

这是一篇用诗写的游记,也是“以文为诗”的典型,它保留了游记散文的优势,又有诗歌的美感和韵味,鲜明爽利中自有一种韩愈独有的开阔和雄健。此诗备受后人称道,苏东坡曾依原韵作诗,还写过一首从《山石》化出的七律:“荦确何人似退之,意行无路欲从谁?宿云解驳晨光漏,独见山红涧碧诗。”

第三或许当读《八月十五日夜赠张功曹》:“纤云四卷天无河,清风吹空月舒波。沙平水息声影绝,一杯相属君当歌。君歌声酸辞且苦,不能听终泪如雨。洞庭连天九疑高,蚊龙出没猩鼯号。十生九死到官所,幽居默默如藏逃。下床畏蛇食畏药,海气湿蛰熏腥臊。昨者州前捶大鼓,嗣皇继圣登夔皋。赦书一日行万里,罪从大辟皆除死。迁者追回流者还,涤瑕荡垢清朝班。州家申名使家抑,坎轲只得移荆蛮。判司卑官不堪说,未免捶楚尘埃间。同时辈流多上道,天路幽险难追攀。君歌且休听我歌,我歌今与君殊科:一年明月今宵多,人生由命非由他,有酒不饮奈明何!”

两个同遭厄运的朋友,月夜对饮,客人诉说了被贬一路的艰险和苦难,以及虽遇大赦仍不能回朝廷任职之曲折辛酸……韩愈深有共鸣而“泪如雨”,但为了安慰友人,也出于强自解脱,便说人生的一切都由天命,值此一年之中月亮最圆最亮之夜,若不好好饮酒,岂不辜负了月色?还是且来痛饮吧!结尾几句,旷达中含悲凉,简净中蕴深慨。

评价韩愈诗,历来各家抑扬不一,但不能忽略的是:韩愈诗,撼人之外,亦足感人。

——东北抗日联军总司令李杜将军