从城市设计角度看新时期大学校园规划——以湖北经济学院为例

倪燕翎,李华祥

(湖北经济学院,湖北 武汉 430205)

1.城市设计相关理论

城市设计是一门立足于城市规划布局、城市面貌、城镇功能,重点关注城市公共空间的交叉综合性学科,是介于城市规划、景观建筑与建筑设计之间的一种设计[1]。相对于城市规划的抽象性和数据化,城市设计更具体、更注重细节和图形化。城市设计着重关注都市交通系统、邻里认知、开放空间与行人空间组织,其主要目标是改进人们生存空间的环境质量和生活质量。

大学犹如城市,各个功能分区应具有较明确合理的布局;同时,空间和实体是文化的载体,大学精神往往要靠这些载体来认知与传承。城市设计并不直接设计建筑物,但却一定程度上决定了建筑形态的组合、结构和校园空间的优劣,直接影响着人们对环境的评价,尤其是视觉感知、空间认知和文化熏陶这些基本途径[2]。高校校园作为一个有机整体,应以系统的思维来思考校园格局的整体性[3]。同时,校园各个功能分区内部的细部处理应营造出人与自然和谐共生的环境,使其在潜移默化中涤荡人的心灵。因此,以城市设计的视角指导校园规划具有重要的理论及实践意义。

2.新时期高校校园规划一般模式

高校校园规划有两种代表性模式:欧美大学校园和中国近现代大学校园。国内大学环境的形成经历了洋务、学校、教会大学、近代大学以及解放后现代化大学几个时期[4]。20世纪90年代中后期以来,我国高等教育发展更加迅猛,大学教育从精英型向大众型转变。校园规划模式有了明显不同。因此,本文认为将20世纪90年代中后期至今的一段时期作为新时期来进行研究有利于我们把握当前校园规划的特征,总结经验更好发展。

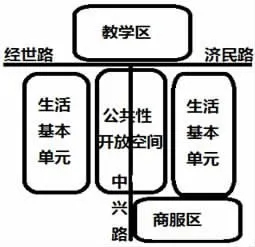

我国新时期高校校园布局模式较为单一,图1所示为大学校园功能分区的通用模式[5]——普遍采用由若干基本功能分区加以组合的布局模式,同时,不同功能分区保持相对独立。总体上来说,一般可以划分为教学区、学生生活区、体育运动区以及后勤服务区、行政办公区,且多以开放式的公共空间为校园中心。

图1:我国大学校园功能分区的通用模式

这种分区的设计使各个功能分区的距离适当,有利于校园活动主体——老师和学生的日常工作、学习和生活等活动的开展。然而,“大学校园入口——公共性开放空间——教学区”的空间序列自然而然地构成了“中心化”的布局形态,而教工生活区、学生生活区、后勤区、运动区等区域与大学周围环境形成边界。在这样的功能分区模式下,活动主体处于校园边缘地带,很难得到规划设计中的重点考虑,在客观的空间布局和主观的规划设计上被同时“边缘化”。同时,公共资源如图书馆、大礼堂等处于校园中心,很难实现与社会的资源共享功能。

传统的大学校园规划模式中生活区、后勤区及运动区分区相对明显,教职工及学生往往需要来回穿梭于不同的功能分区版块之中,浪费时间,影响效率。除空间布局外,校园建设时对基地及周边环境的自然要素往往重改轻保,对人文环境和交流空间的塑造不够重视。从城市设计的角度来说,当前的校园规划普遍忽视了校园为学生交往娱乐的重要功能,不能很好地满足改进学生在生活交往、接触社会以及美观上的需求。

3.湖北经济学院校园规划分析

3.1 校园整体空间布局

湖北经济学院位于武汉东湖高新技术开发区江夏藏龙岛科技园区,东北面邻关凤路,西北面邻10号路,西南面临2号路,东南面临汤逊湖湖畔-杨桥湖。

校园整体布局(图2所示)基本呈环状的对称设计,形成了“一轴、一点、两区”的校园布局。其中,“一轴”是指中兴路,在此条轴线上,依次分布着北大门、行政办公楼、国际交流中心、大学生活动中心、图书馆等机构。“一点”是指被图书馆和大学生活动中心所环绕的中心广场,属于以开放式的公共空间为校园中心的布局模式。以中轴线为划分,校园整体上分为东西两区,分两期开发。

图2:湖北经济学院校园平面图

图3是湖北经济学院校园的功能分区图。它以中兴路、经世路、济民路组成“T”字形的校园内部主干道将校园内部分割为四大分区,五个版块。分别是位于经世路、济民路南侧的教学区、以中兴路为主轴分部的公共性开放空间、两侧的“生活基本单元”以及北大门右侧的校内商业街与校外的梁山头商业街组成的商业服务区。

图3:湖北经济学院校园功能分区

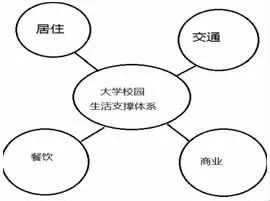

图4:“生活基本单元”的构成要素

与传统模式相比,湖北经济学院作为新时期校园规划的代表,将生活区改变为“生活基本单元”,该功能分区内部又可细分为教工生活区、后勤区、运动区、分区内交通体系、商业网点、学生住宿区及景观性的开放空间。在大学校园内支撑学生正常生活的服务设施系统称为大学生活支撑体系。按照使用需求及作用,可分为居住、餐饮、商业和交通四个子系统(图4)。这种设计模式,加强了每个单元功能配置的完整性和混合性,减少了学生因宿舍、运动而必须穿越校园的路程,力求使学生的出行在每个组团内完成,使交通更加便捷。每个生活基本单元内包括学生的宿舍、食堂、商店以及必须的内部交通系统[7],能够满足这部分学生的基本生活需要。例如,该校东区的生活基本单元(图5)包括十四栋学生宿舍,两个食堂,东区运动场,两个商业网点(位于两所食堂内)。同时,一粟堂食堂正门前的广场作为公共性质交往空间为学生的交往、娱乐提供了场所。

图5:湖北经济学院东区生活基本单元

四大自然山体和原生林带作为“生态组团”,与其他功能分区形成细胞质与细胞核的关系,这正是本方案在校园空间模式上的重要特征。水系从西到东贯穿了整个校园,各个功能分区之间以水相隔,与原生林带一道实现了各分区之间的灵性过渡,使校园兼具美学感受及富于变化的层次感。

3.2 道路交通规划设计

校区内的主要机动车行道依地形现状形成自由顺畅的交通环线,机动车行道不穿越带状的中心景观走廊。学生的主要步行路线与主要交通流线完全分开,实现人车分流的交通模式。后勤生活服务的车辆由二号路进出,最大限度地减少了对校区的影响。校园主要步行系统为设置在校园核心区四周的内环线。多条穿越中心景观走廊的步行便道将学生生活区和教学区紧密相连,有效地缩短了学生上下课的步行距离,同时避免集中人流出现在局促的道路上产生的拥挤和混乱,保证了高峰时段通行的基本顺畅。设置在教学楼一与教学楼二之间以及大学生活动中心与图书馆之间的空中走廊构成了空间交通体系(图6),有效地疏散了高峰时段的人流。

图6:教1与教2之间的空中走廊

3.3 水系规划设计

设计中考虑到武汉多水的地方特点,充分利用原有水面,整理湖岸,疏通水系,形成完整的内部水系。并在校园中部、东南部有两个水口与外湖相连,入湖口处,种植藻类植物,形成湿地景观,对流入外湖的水体进行有效净化。各条道路和桥将整个水系分为塘、溪、池、湖等四种不同尺度的水体,以自然水景为主。与绿化系统一起有效地实现了微气候调节,同时,为校园增添了不少活力与生机。

但位于图书馆后的集思河内的排水口设计标高不当及排水能力不足,在夏季暴雨天气时,极易发生湖水漫上沿线道路,导致交通中断。

3.4 绿化系统规划设计

除四大“生态组团”外,各功能分区内部、交通道路沿线均种植各色植物,一方面考虑微气候调节,另一方面考虑四季色彩变化;建筑北面及临马路处布置樟树、多栎、杜英等常绿树种,南面布置大叶杨,榉树水杉等落叶乔木,中心广场及湖塘岸边景观步道附近适当点缀枫树,沿中心景观走廊及北入口通向广场景观道布置主题树种,桃树李树寓意桃李满天下,沿湖岸布置柳树,春天绿意盎然,夏天郁郁葱葱,秋天金黄灿烂,冬天银装素裹腊梅飘香,四季呈现不同色彩景观。绿化景观的合理搭配丰富了行人的视觉体验,满足了使用者的审美需求。

图7:集思河风光

3.5 人文景观规划设计

人文景观景点包括“经济学家长廊”景观雕塑和情景雕塑两大部分。“经济学家长廊”景观雕塑分布于丹桂路两侧,与路两侧景致融为一体,相得益彰,体现了学校以经济管理类为主干学科的办学特色;情景雕塑散布于校园内,如“校训石刻”耸立于学校北大门内、学校行政楼前花坛上,其深刻含义体现了学校办学理念和办学方向;“支点”安置在学校图书馆东侧山坡制高点上,它以形象逼真的虚空形体再现了前辈科学大师大胆假设、追求科学、超越极限、富于创造的勇于探索的科学精神……这些景观从城市设计的角度,增添了分区内部的开放空间的美感,满足了学生交流娱乐的需求。

3.6 建筑楼群规划设计

在建筑楼群布局上,采用组团式建筑群,如学生宿舍楼群,教学楼群以及实验楼群。同时,各院系办公楼分布其中在教学楼群和实验楼群之中,极大地缩短了教师上课的路程。校园标志性建筑为图书馆(图8),是一座体量高大的主体建筑物,与周围的大学生活动中心,共同围合而成的中兴广场成为校园的中心活动区。

但是,除图书馆、行政楼等少数建筑设计造型较有创意外,校园内部多数建筑趋于一致,使建筑对人内在的影响力大大减弱,校园格调稍显沉闷。

图 8:图书馆

4.结论及建议

综合以上分析,湖北经济学院校园规划可以说是新时期高校新校区规划建设中的一个成功案例,它创造了一个具有时代特色和地方特色,结合当地特色及场地原有自然景观,成功地运用城市设计,营造出满足教育、休闲、运动、生活的校园环境。本文认为,在今后的校园规划设计中,应遵循以下原则:

(1)多元化、突出特色原则。结合地域及规划用地场所的特点,设计中体现所在地域特定的自然、历史、文化、内涵及特色。善用不同空间、园景美化和街景,并在建筑群中加入一些设计独特的建筑群和枢纽区,避免校园面貌的单调乏味。

(2)生态保护原则。尽量保护和改造再利用原有环境资源,保护自然,顺应自然。强调生态适应性和自然生态环境的维护和完善,贯彻可持续发展的思想,使建成的校园满足社会以及在校师生当前的实际需要,并为未来保留发展空间。

(3)以人为本原则。规划应充分考虑全校师生教育、娱乐、运动、生活等需求,尊重人的生活习惯。对不同的功能分区正确定位、合理布局,使这些需求得到较为便捷的满足。建筑内部应考虑通风情况和交通的畅通,并提供室内观景平台,舒缓压力。各分叉路口应设置道路指示牌,方便行人到达目的地。

(4)美学原则。在规划中,尊重地域场地的校园文化,合理利用各种景观元素,组织空间,创造优美的视觉景观及文化景观。如在细节方面注意恰当的比例与尺度,运用稳定与技巧处理,使不同的视觉景观带来不同的色彩感受;在设计建筑及景观时,注意主从与重点,塑造视觉中心,并在主从间过渡,营造富于变化的校园景观等。

[1]盖世杰,戴林琳.大学校园城市界面的“中心化”与“边缘化”[J].城乡规划·园林建筑及绿化,2009.

[2]王建国.从城市设计角度看大学校园规划[J].城市规划,2002.

[3]张先玲.我国现代高校校园规划总体布局的思考[J].四川建筑科学研究,2008.

[4]汤朔宁.从“生活基本单元”到“功能基本单元”——大学校园规划设计方法探讨[J].城市规划学刊,2008.

[5]宋璟娜.高校校园人文环境的塑造[D].湖南大学,2003.

[6]费曦强,高冀生.中国高校校园规划新特征[J].城市规划,2002.