德语教师课堂德英语码转换的关联顺应性研究

崔丽莉,江 原

(1.中国地质大学(武汉)外国语学院,湖北 武汉 430074;2.华中师范大学 城市与环境学院,湖北 武汉 430074)

引言

近十年来,课堂中的语码转换与口语交际、书面语表达、文本翻译、影视文学作品中的语码转换现象一起,成为学者们重点研究的几大领域。目前语言学家们多从句法学、会话分析、社会语言学、心理语言学、语用学五大路向研究双语背景下的课堂语码转换现象,但三语习得环境中教师课堂语码转换的研究相对较少。本文以德语课堂教师德语(三语)和英语(二语)之间的语码转换现象为研究对象,以关联论和顺应论为理论框架,尝试分析教师语码转换中遵循的关联顺应性因素。

1.教师课堂语码转换

语言课堂上教师的语码转换现象是指教师在课堂教学过程中交替使用两种或多种语言及语言变体的现象。外语课堂作为一个特定的多语言语社区,存在两种或多种语言。从个体上看,学生的外语语码掌握能力因人而异;总体上讲,他们的外语语码习得状况与母语语码掌握情况之间普遍存在不均衡性。教师出于转移话题、强调重复、表达情感等语用动机,必然借助语码转换,避免交流障碍,践行概念、语篇、人际三大元功能,从而实现课堂师生的有效互动。

近年来,关注教师语码转换现象的论文从内容上可分为三类:1)课堂语码转换会话结构分析,2)韩礼德系统功能语言学视角下课堂话语的纯理功能阐述,3)语用学理论(顺应论、关联论、合作原则等)指导下课堂语码转换的动因分析及功能总结。

距今为止,西方学界对双语环境下的教师语码转换已有一些研究,但三语语码转换因其复杂的行为方式与内在机制,在国内外尚属新的研究领域。①刘全国(2006)开创了国内三语课堂教师语码转换研究的新纪元,他在博士论文《三语环境下外语教师语码转换研究》中关注西北藏区民族中小学课堂上教师汉、藏、英三语语言间的转换现象,并探讨这种多语码间转换的影响模式和生成机制。刘全国(2010)稍后指出,三语教学应构建以本土文化为价值核心,以外语文化为重要要素的多元文化价值观。作者认为,从语用学角度开展三语习得课堂教师语码转换的实证研究,能起到抛砖引玉的效果,为后续研究者提供一个新的研究视角。

2.关联论和顺应论

Sperber和Wilson(2001)提出关联理论交际观。1)该理论认为交际是一个涉及信息意图和交际意图的明示——推理过程。②即在认知环境互明的基础上,说话人对听话人的认知资源做出合理估计,通过合适的话语明示信息意图;听话人从中推理,导出喻意型情境和语言涵义,获得语境效果和说话人的交际意图。2)关联原则是交际成功的关键,其制约因素有二:认知努力和语境效果。同等条件下,语境效果与关联性成正比,认知努力同关联性成反比。3)关联原则包括交际原则和认知原则。交际原则——对于每一个明示的交际行为,说话人都应该设想其本身具有最佳关联性。③认知原则——听话人的认知总是以最大关联为取向。据此,作者认为,关联论结合认知观和具体语境解析不断变化的交际过程,即语码的交替和转换就是说话人立足语境、寻求关联,听话人顺应关联、推导语境的动态认知过程。总之,关联论对于语码转换认知过程的解释力强,但理论构架方面存在明显不足。

Verschueren(1999)在《语用学新解》中首次提出顺应理论,他指出语言的使用过程是语言使用者基于外在情境和内在动因在不同的意识水平上不断地进行语言选择的过程,包括语言形式和交际策略的双向选择和动态顺应。人们能在语言使用过程中进行双向选择是因为语言具有变异性、商讨性和顺应性。而语言的动态顺应过程则主要是通过人的感知、表征、计划和记忆完成的。在此基础上,于国栋提出顺应模式,得出交际者的顺应对象主要包括语言事实、社会规约和心理动机三方面。根据顺应理论,可见,语码转换就是说话人动用自身认知能力和语言技能,根据特定交际目的,不断调整语码,动态顺应具体语境。总之,顺应论理论框架完整详备,为待研究语料提供了语言学、心理学、社会学等多维切入点;但对于会话及语篇交际中人们如何认知顺应目标,认知水平为何参差不等,现有理论还不能对之给出很好的解释。

可见,关联论和顺应论都承认语境的动态性,可随着交际过程不断变化;两大理论都强调交际中人认知作用的重要性。同时,关联是语言顺应的终极目标,顺应是语言关联的实现方式。此外,两大理论在方法阐释和理论描述上互为优势,实现了互补。据此,将关联论和顺应论相结合,借助关联-顺应模式研究课堂语码的转换。作者认为,教师课堂语码转换的关联-顺应过程如图所示:

图1:教师课堂语码转换的关联-顺应模式

根据图示,得出:1)教师课堂语码转换的过程就是说话人寻求认知关联、顺应关联语境、力求最佳关联的过程。2)学生的认知知识和能力构成课堂会话交际的预设语境,该语境随着会话内容的变动而动态变化。3)话语产生的机制是认知关联,教师对学生的知识储备和认知能力进行估计假设,确保最佳认知效果,达到最佳关联。④4)教师通过语码转换,对符合关联原则的语境进行顺应,最终实现最佳关联假设。5)交际由说话人明示和听话人推理两个过程构成。教师在课堂话语交际过程中顺应符合关联原则的语境,转换语码,通过话语明示展示信息意图,试图实现最佳关联;学生假设话语具备最大关联,从中推理,导出喻意型情境和语言涵义。

3.三语课堂教师语码转换的关联顺应性

本文以语用学领域的关联论和顺应论为理论框架,分析三语环境下教师课堂语码转换现象,试图找出影响教师语码转换的关联顺应性因素。作者以定性分析为主,定量分析为辅,通过课上录音、课下访谈、问卷调查的方式,探析德语教师在三语课堂语码转换中的关联顺应因素。

3.1 对语言事实的关联顺应

对语言事实的关联顺应指教师出于教学目的,顺应对授课内容预先做出的最佳关联假设,交替和轮换使用不同语码生成“主体语+嵌入语”的混合形式。学生根据接受到的混合语码形式,推测出教师的语码转换意图,并作出反应。

语码转换涉及多种语言或语言变体,本研究的三语课堂中,师生均具备了汉语、英语、和德语三种语言能力,这些语言资源为课堂上教师语码转换的实现提供了物质基础。不容忽视,东西方的“文化空缺”造成了“词汇空缺”,使得某些德语词汇不能在汉语中找到语义对应的词汇,或者很难用汉语进行准确的诠释,从而为学生理解设置了障碍。但英语和德语历史渊源深远,文化内涵相似,某些德语词汇可以在英语中找到语义内涵相等的概念。教师估计学生对德语词汇的理解缺少足够的知识语境,自然能动地顺应英语词汇比德语词汇可及性更高的语言事实,选择英语表述,通过语码转换以求最佳关联效果。例如:

(1)T:大家应该都听过一首很有名的德语饶舌歌曲《Der Himmel soll warten》(《天堂应该等待》),der Himmel在这里是天堂、天国的意思,英语中也有类似的词paradise,对吧。

天堂是西方基督教义中描述的极乐世界。圣经中两次提到天堂,第一次是希伯来书9章24节,第二次是彼得前书2章22节。分别被称为“天和天上的天”,以及“三层天”。无论怎样的说法,都表明天堂是上帝所居之所以及人死后的灵魂居守的完美世界。老师在讲这个德语单词Himmel时,首先对学生的语境资源进行估测,发现学生很难从自身汉语知识图式中调集出与该德语词汇对应的汉语词语和对等释义。教师在对学生认知作了如上评估后,形成这样的关联假设——不解释或者用汉语解释会造成学生理解障碍,而通过英语的辅助教学,能帮助学生运用已有的英语知识语境,理解词汇背后的文化内涵,达到最方便省力的语境效果。随后教师顺应这一语言事实,选用paradise的英文表述,力求通过语码转换以较小努力取得较大的交际效果。

3.2 对教师角色的关联顺应

教师的社会角色决定了其在学生心目中道德表率和文明模范的形象,所以他们的言行都得符合说话人的身份权势和社会地位。在讲到一些社会禁忌话题时,教师首先基于学生的认知语境做出适切的关联假设和表征,即对于此类禁忌话题,用汉语直接表达或解释,会公然违背社会风俗习惯及行为方式,造成交际尴尬,遭遇学生的认知抵御;利用英语表述进行语码转换,给出含糊的语义诠释,不但顺应风俗习惯、道德规范等社会规约,而且能避免交流中的尴尬局面和学生认知理解过程中的抵触情绪。例如:

(2)T:Im Jahr 2001,Klaus Wowereit wurde zum Bürgermeister von Berlin.Vor der Wahl hatte er oeffentlich erklaert,dass er waere Homosexuell.

2001年,来自社民党的候选人克劳斯·沃威尔特成功当选德国首都柏林市市长。参选前他公开表明:我是gay,这是一件好事。由此默默无闻的他成为妇孺皆知的公众人物。

上例中,教师在介绍德国首都柏林市市长克劳斯·沃威尔特时,谈及克劳斯特殊的Shwule(男同性恋)身份,选用英语单词gay进行语码转换,有效地避免了教学过程中的尴尬局面,帮助建立师生间的语言共鸣,更易被学生理解和接受。同性恋虽已在某些国家获得了法律认可,但由于其少数性及争议性,在世界上大多数国家特别是中国仍处于保守认知的阶段。这里的语码转换即是在教师认为德英语码转换可作为一种明示行为达到避开尴尬话题的假设基础上进行的一种策略选择。教师采用gay的英文单词表达,主动顺应了社会规约对于教师角色的要求,实现学生话语理解和接收的最佳关联度。

3.3 对学生心理意图的关联顺应

对学生心理意图的关联顺应即教师顺应学生语言能力和爱好,从学生的视角估算自己未来的话语效果,在语音、词汇和句法层面分别进行德英语码转换,帮助学生加工输入的语言信息,加深其对德语语言结构的理解,使语言正迁移的语境效果和学生解码的努力之间形成最佳关联。教师在会话编码和话语明示的过程中会根据学生心理需求动态地进行语码轮换。当学生在德语语言语音、词汇和句法结构方面出现认知障碍时,为了降低学生的解码难度,顺应学生的德语学习能力和思维习惯,教师可选用英语,进行语言结构多层面的语码转换;藉此缩短师生社会心理距离,以最小的努力满足学生的心理和情感需要,达到预设的最佳关联的语境效果。例如:

(3)T:德语中很多单词与英语单词形式接近,发音相似,像Klass,它的发音与英语词相同——/kla:s/,会读了没?

英语和德语中形式相近、发音相似的词不下8000个,这是因为它们都源于西日耳曼语系,这类词叫做同源词。上述事实为教师顺应学生语言学习的心理动机,在语音层面进行德-英语码转换提供了语言基础。教师从学生的情感因素出发,近乎选用“我码”,实现了从教师角色到学生角色的语用移情。学生已有一定的英语基础,比如熟识英语单词的发音和书写。在讲解德语中的同源词时,教师可借助相似的英语词汇发音,顺应学生认知心理,帮助学生高效地进行德语学习。总而言之,教师发音层面的语码转换试图在学生头脑中建立起德语-英语音近词的认知网络,达到增进学生德语理解记忆的最佳关联效果。但同时,教师在语音层面语码转换的过程中,要专门为学生指出这些英德相似单词的发音方面细微差别,以避免混淆。

德语课堂上,教师德英词汇和短语层面的语码转换频率也较高。例如:

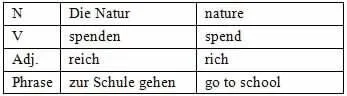

(4)T:我们可以通过和英语的比较来学习很多德语单词和短语。

数目庞大的英语、德语同源词词库也为两者之间的词语和短语转换提供了便利。教师在介绍某些德语词汇及短语时,针对学生已掌握英语单词拼写能力的知识语境,顺势借助英文词汇实现语码转换,顺应学生的德语学习能力和心理,最有效地激发学生参与知识构建的心理响应度。

教师除了在发音、词汇和短语层面进行德语英语的语码转换,还可以进行句法层面的转换。不妨来看以下一组例子:

(5)T:我们来翻译个句子:杨芳通过了考试,这让她很开心。

S:Yang Fang freut sich,dass sie hat die Prüfung bestehen.

T:你们英语中也有类似的说法吧-Yang Fang was pleased that she had passed the exam.

(6)T:我们造个句子:你有同学是武汉人吗?

S:……

T:用英语怎么造?

T&S:Do you have any classmate,who comes from Wuhan?

T&S:Haben Sie venige Kollege,wer aus Wuhan kommen?

(7)T:zum Mittagessen gehen就相当于英语中的 go to have lunch。

英语和德语相似句法结构的对比学习和语码转换有利于学生三语句法学习中的句法知识元的正迁移。例(5)中教师顺应英语和德语部分句型相像的语言事实和学生的认知心理,在句法层面上进行语码转换,帮助学生更好地掌握这个表语从句句型——主句(主语+系语+表语)+dass+表语从句。

例(6)例对话中教师通过语码转换引导学生完成造句,使复杂的句子变得简单。这一对话是教师根据学生语言认知的心理需求动态调整语码的结果。教师发觉,直接用德语造句远远高出学生的能力范围,达不到话语明示的要求。为了降低语言的输入难度,顺应学生的认知心理和语言掌握能力,教师选用英语造句,有效地降低语码的输入难度,实现课堂交际的最佳关联效果。在此认知基础上,再次转向用德语造句,顺应了此时学生已有英语句型为铺垫的新认知语境,有助于预期最佳交际效果的最终实现。

例(7)中教师直接比较教授英德的相似句型,通过语码转换在学生脑海中迅速建立起新旧知识的联系体,达成学习的正迁移。这种句法对比式的语码转换顺应了学生已有的英语思维模式和语言学习的心理因素,最大限度地减少了学生的认知努力,而教师的教学话语依然具备最佳关联性。

4.结语

本文探讨了教师在三语环境下课堂语码转换的关联顺应性。教师语码转换的过程就是说话人在课堂话语交际过程中根据其特定的信息意图和交际意图,在不同意识层面上(语言事实、教师角色、学生心理意图等)进行关联顺应和语码轮换的过程。

注 释:

① 黄根哲:《双语教学过程中师生语码转换初探》,人力资源管理,2010年第2期。

② Verschueren,J.: 《Understanding Pragmatics》,Beijing Foreign Teaching and Research Press,1999 年。

③ 王丹、李现云:《关联理论视角下语码转换的意境效果分析》,文学界,2012年第5期。

④ 徐红梅、罗芳春:《课堂语码转换的关联-顺应模式探析》,忻州师范学院学报,2011年第27期第6页。

[1]刘全国.西北民族地区外语基础教育现状调查——以甘肃省为例[J].外语教学研究,2011,(2).

[2]刘全国,穆宝龙.我国少数民族地区外语课堂三语接触模式[J].当代教育与文化,2011,(2).

[3]黄根哲.双语教学过程中师生语码转换初探[J].人力资源管理,2010,(2).

[4]Verschueren,J.Understanding Pragmatics[M].Beijing Foreign Teaching and Research Press,1999.

[5]王丹,李现云.关联理论视角下语码转换的意境效果分析[J].文学界,2012,(5).

[6]于国栋.语码转换的顺应模式[J].当代语言学,2004,(4):11-13.

[7]徐红梅,罗芳春.课堂语码转换的关联-顺应模式探析[J].忻州师范学院学报,2011,(27):6.