大断面岩巷掘进过程中变形的实测与分析

孟宪伟

(阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司,山西 晋中 032700)

巷道的开挖掘进过程也是巷道围岩体中应力重新调整的过程,应力调整大小与巷道的赋存条件、巷道断面的大小形状、巷道围岩体的岩性以及掘进施工工艺等因素相关。其中,巷道的围岩特性是不可改变、无选择余地的因素,其对巷道的稳定性影响巨大。在巷道掘进施工过程中,连续观测巷道的变形量,并分析其变化规律,能够为掘进巷道乃至整个矿井的支护方法选择提供基本的依据。

本文就是在岩石巷道掘进过程中,连续地观测掘进过程中巷道的表面位移,并分析总结其变化规律,为选择技术上可行、经济上合理的支护方法,保证巷道的稳定和矿井正常的生产安全,提供基本的依据。

1 巷道基本特征

施工观测的巷道为阳泉煤业集团和顺新大地煤业公司的集中轨道巷岩巷段,该巷道的基本情况如下:

1.1 巷道断面特征

该巷道为新大地煤业公司的集中轨道巷岩巷段,巷道断面为半圆拱形,巷道净宽4.6 m、净高3.9 m,S净=15.7 m2,S掘=17.3 m2,位于该矿 -510 m 左右的位置;巷道的直接顶、直接底及煤层的f值均小于2.5;按围岩松动圈分类法,属于大松动圈(Ⅳ ~Ⅵ类);按围岩变形量分类属于Ⅳ~Ⅴ类。整个巷道处于软弱岩层加煤层的地质条件下,且巷道围岩长期处于流变、蠕变状态,顶底板移近量较大,两帮变形较为严重,返修率高,巷道断面不能满足生产需要,造成该矿的采掘接替紧张。

1.2 巷道围岩、煤层特征

根据设计,集中轨道巷岩巷段自西总回联巷W4点拨门施工,根据钻孔及周边巷道资料预计施工范围内,地质条件如下:

1)构造情况:该处煤岩层产状变化较大,施工范围内基本为北北东向,倾角5°~16°。

2)煤层及岩性情况:预计拨门点处巷道底板距离15煤法距25 m,施工过程中巷道主要揭露岩性为:泥岩厚约8 m,灰色、块状、含植物化石碎片,局部较破碎。细砂岩厚约5 m,浅灰色、薄层状、坚硬,含石英及暗色矿物,水平状层理。

3)水文地质情况。

该区域水文地质条件简单,主要为顶板砂岩裂隙水,预计在巷道施工过程中顶板有轻微淋滴水现象。

4)瓦斯地质情况。

根据补297孔瓦斯资料分析,该区域煤层瓦斯含量为 12.6 mL/g。

1.3 掘进范围内采掘情况

巷道东部为正在施工的集中皮带巷及已施工的西三变电所、西翼总回风巷东段;西部为正在施工的运输石门。以上巷道的采掘活动对集中轨道巷岩巷段及联巷施工均无影响。

2 掘进过程的数据观测

巷道围岩移动常用巷道表面位移量来表征,它可分为相对移近量和绝对移近量。巷道围岩相对移近量是指不分巷道顶板、底板或巷道两帮各自的单独移动量,而只计其最后的相对移动结果。巷道围岩绝对移近量是指测定巷道顶板、底板或两帮某一部位实际的移动量。通常只测相对移近量就可以满足对支护结构设计和支护形式选择的要求。

2.1 观测参数的确定

由于本掘进巷道的围岩特性较为复杂,巷道变形量预计较大,所以,对该巷道进行围岩绝对移近量的观测十分必要。因此,施工过程中选择观测巷道绝对移近量的方法来分析巷道的变形特性,并将其作为调整巷道支护参数或进一步加强巷道支护的主要依据。

另外一个比较重要的表面位移观测参数是巷道的收敛速度。巷道收敛速度综合了巷道变形量与巷道变形的时间效应两个因素,所以,具有重要的参考价值。该数值可以根据巷道顶底板移近量、两帮移近量进行计算,其可靠程度主要由巷道表面位移观测值的精确程度决定,所以说,巷道表面位移的观测是研究掌握该矿矿山压力规律的重中之重。

2.2 测站及测点布置

巷道矿压观测的测站一般布置在工作面前方不影响巷道施工的区域内,一般情况下距掘进头10 m左右为宜。本次巷道矿压观测工作也是遵循这样的一般原则,在不影响掘进工作面施工的情况下,临近布置矿压观测站,以便全面掌握巷道变形过程以及各个变形阶段的巷道变形特性。

该矿巷道矿压观测的测站布置采用十字布点方式,巷道表面位移观测测点布置示意图见图1。

图1 巷道表面位移观测测点布置示意图

如图1所示,整个巷道断面内共布置4个测点(A、B、C、D 4 点),一个控制点(O 点),那么,可以通过A、B两点间相对距离的变化测出巷道顶底板移近量,通过C、D两点间相对距离的变化测出巷道两帮相对移近量,而控制点O正是为了保证4个测点的相对位置始终保持不变,确保测定的准确性而标定的。

2.3 观测过程及结果

巷道表面位移观测站布置标定以后,每天8点班派专人对巷道测站处的位移量进行观测,并计算位移量,绘制巷道变形曲线,总结巷道变性特征并进一步分析该巷道变形机理。自巷道施工以来,经过对多个巷道测站的连续观测,选择一组最具代表性的曲线,并对该巷道的变形特征及其机理进行分析。

巷道位移及收敛速度是反映巷道围岩变形和稳定性状态的重要指标。本项研究于2011年5月10日~2011年6月6期间,在现场进行了巷道围岩变形观测。

1)表面位移量。

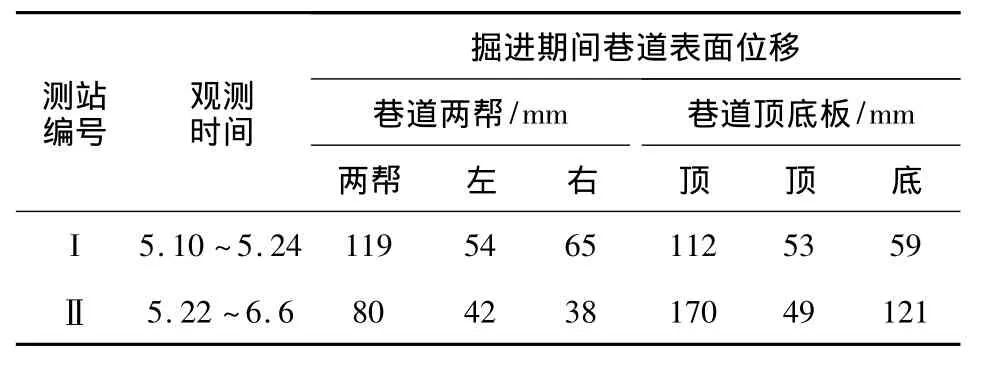

掘进期间巷道变形观测结果见表1。

表1 掘进期间巷道表面变形情况一览表

巷道掘进期间,第I测站和第II测站巷道围岩表面位移量随时间的变化情况见图2,图3。从图2,图3可以看出,该矿集中轨道巷岩巷段在掘进期间顶板和两帮位移随时间的变化特征。

2)收敛速度。

在掘进影响期巷道表面位移量较大,14天掘进进尺29.4 m,巷道两帮位移为99 mm,两帮位移速度最大为6.0 ~6.1 mm/d,顶板位移量47 mm,底鼓量为113 mm,顶底位移速度最大为5.3~9.2 mm/d。

进入稳定期后,巷道表面位移量增速大大降低,两帮位移速度0.3~0.7 mm/d左右。

集中轨道巷岩巷段表面位移观测数据整理表见表2,从表2可以看出该巷道表面位移变化的基本规律。

表2 掘进期间巷道表面位移观测数据整理表

3 结果分析

如图2、图3及表2所示,该巷道变形的表面位移观测数及变化曲线表明:

1)巷道在开挖后1周左右时间内,无论是巷道顶底板下沉量,或是巷道变形速度,其数值都相对比较大。

2)随着时间的推移,掘进工作面逐渐远离矿压观测站,同时,巷道围岩经过一段时间的变形,巷道围岩应力得到释放,所以,在巷道开挖后1周至10天左右,巷道围岩体的变形速度将逐渐趋于平缓。

3)巷道开挖后20天左右,巷道的变形(包括顶底板及两帮变形)都趋于稳定,即整个巷道已逐渐形成新的平衡状态,在未受到其他大的工程扰动力之前,巷道又将处于一个稳定状态。

4)综合来看,巷道在开挖之后,将由原来的稳定状态失衡而使其处于不稳定,导致巷道变形严重。经过一段时间的应力释放,巷道围岩将处于一个新的平衡状态,巷道围岩体经历了一个“稳定→不稳定→稳定”变化阶段,与之相对应的是巷道变形的“急剧→平缓→稳定”变化阶段。

4 结论

通过对阳煤集团和顺新大地煤业公司集中轨道巷岩巷段在掘进过程中巷道表面位移的观测,分析该段巷道在掘进过程中表面位移的变化规律,为进一步掌握本巷道掘进过程中的矿压显现规律,推测整个矿井的矿山压力特征提供了基础数据,并为该矿选择技术上可行、经济上合理的支护方法,保证巷道的稳定和矿井正常的生产,提供了可靠的依据。

[1]钱鸣高.矿山压力与岩层控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,2010:103-106.

[2]何满潮.软岩工程的理论与实践[M].徐州:中国矿业大学出版社,1996:31-36.

[3]董方庭.巷道围岩松动圈支护理论[J].煤炭学报,1994,19(1):21-23.

[4]李凤仪.岩体开挖与维护[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003:44-45.

[5]靖洪文.软岩巷道围岩松动圈变形机理及控制技术研究[J].中国矿业大学学报,1999,28(6):560-564.

[6]耿献文.矿山压力测控技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2002:78-81.