海南岛海草床群落种间关系研究

陈石泉,吴钟解,王道儒,张光星,蔡泽富

(海南省海洋开发规划设计研究院,海南 海口 570125)

海草(seagrass)是生活于热带和温带海域浅水的单子叶植物(杨宗岱,1979),一般分布在低潮带和潮下带;大多数海草种分布在20 m以浅海域内(Dennison et al,1993);6 m以浅范围区域一般是海草分布的主要区域,最深可分布在水下90 m(Den,1970)处。根据杨宗岱、林鹏、范航清等人海草调查工作统计,海南海草种类为2科、6亚科、8属、13种(中国科学院中国植物志编辑委员会,1992;范航清等,2009)。海草可以阻止和吸附水流中的悬浮颗粒,能够消除污染、净化水质,改善水质环境,是控制近岸浅水水质的关键植物;能减弱海浪能、水流能,对维护海岸,保持海床稳定方面起着很大作用,为许多海洋生物提供食物来源,如:儒艮、绿海龟、海胆、海马、蟹类、沙虫、海葵、海鞘等等,近年来,由于养殖活动、陆源污染、航道、港口建设以及填海造地等海洋工程开发,导致海草群落和海草底栖生物区域性灭绝,海草栖息地不断减少。

物种的联结性(association between species)指不同种类在空间分布上的相互关联性,通常以物种的存在与否为依据,是一种定性的数据,种间关联(interspecific association)指种间相互吸引或排斥的性质,这种关联可以是正的,表示相互“喜欢”,也可以是负的,表示相互排斥,种间关联不局限于物种存在与否的二元数据,还涉及他们的数量多少,是一种定量的关系(张金屯,2004)。种间联结测定值可以在一定程度上衡量物种之间的相互关系以及对环境生态因子反应的差异,对不同物种个体空间联结性的测定分析,可以为研究群落动态演替、群落格局形成、种群进化等提供理论依据(黄世能等,2000)。物种的联结性与种间相关性是植物群落重要数据与结构特征之一(张震云等,2011)。近期,许多科研工作者对不同物种种间的联结性进行了研究(郭志华等,1997;欧祖兰等,2002;李先琨等,1999;蔡冰玲等,2010),也有部分科研工作者对荒漠植物种间关联性进行了研究(尹林克,2005),海草生态学领域研究主要涉及海草分布、食物链、能量流动和物质循环等方面(杨宗岱等,1981;黄道建等,2007;郑杏雯,2007;韩秋影等,2008;张景平等,2008),海南岛海草床群落种间相关性研究尚未见报道。

本文采用 X2检验、Ochiai(1957)指数和Spearman秩相关系数对海南海草群落的种间关系进行研究,以揭示不同海草种群之间的生态关系,进而探究群落的结构特征以及不同物种对环境的适应特点,为海草床生态系统的保护及恢复提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域与样地概况

研究区域为海南省文昌的高隆湾、港东村、长圮港、宝峙村、冯家湾沿岸海域,琼海的青葛、龙湾、潭门沿岸海域,陵水的新村港、黎安港,三亚的后海湾、铁炉港,澄迈的花场湾等13个区域,20°9′57.43″N-18°9′33.21 ″N,111°16′43.22″E-108°36′37.58″E,研究区域花场湾、铁炉港、黎安港和新村港海草床主要分布在泻湖沿岸,其中花场湾海草床沉积物组成类型是淤泥,铁炉港、黎安港和新村港海草床沉积物组成类型是泥砂;港东村、宝峙村、青葛、后海湾、冯家湾、潭门、长圮、龙湾和高隆湾海草床主要分布在珊瑚礁港湾海岸,海草床沉积物组成类型是珊瑚屑、贝壳屑、砾石、粗砂、中砂和细砂,长圮港有红树林分布,有少量淤泥。研究区域海水盐度在28.57~33.32之间,水温在25.86~30.3℃之间,水质透明度在1~6m之间,pH变化范围在7.9~8.25。

图1 海南岛海草资源调查区域

1.2 样品采集与处理

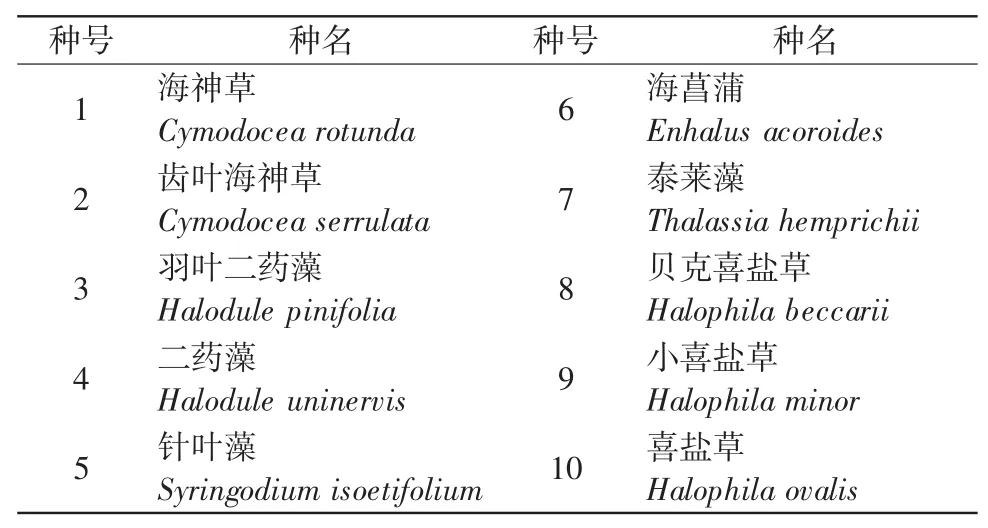

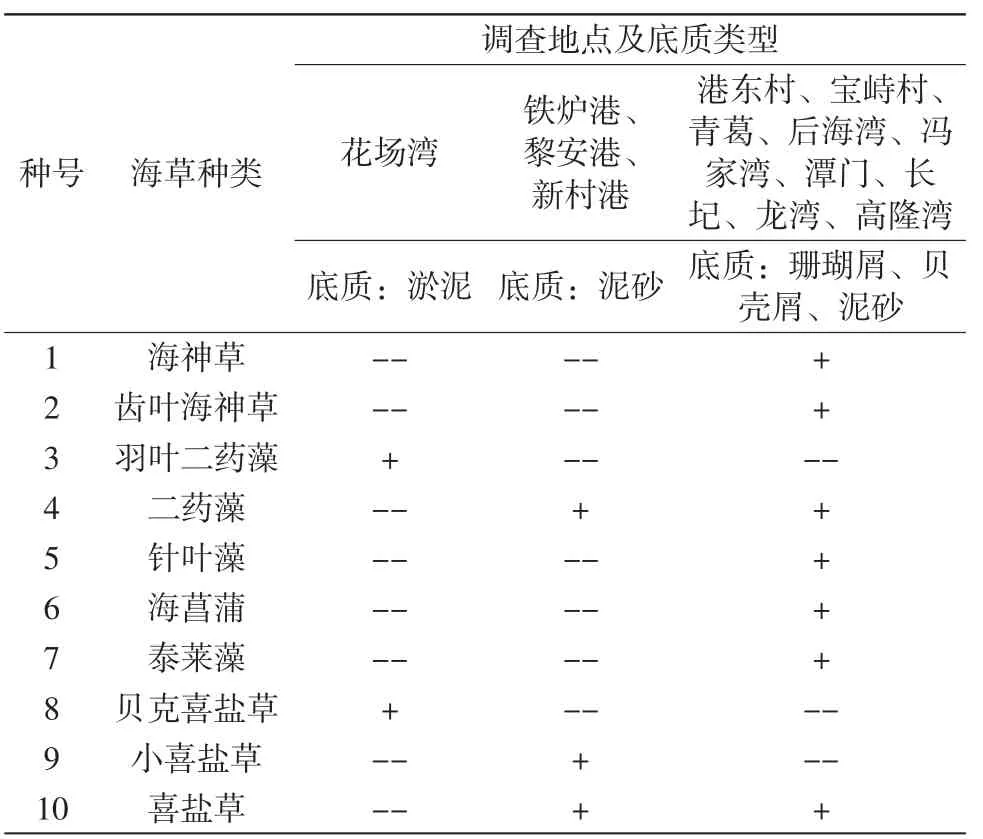

采用样方法进行野外调查,于2009年对海南省文昌的高隆湾、港东村、长圮港、宝峙村、冯家湾沿岸海域,琼海的青葛、龙湾、潭门沿岸海域,陵水的新村港、黎安港,三亚的后海湾、铁炉港,澄迈的花场湾13个区域,每个区域设定2个垂直岸线的断面,断面分布在潮间带和潮下带海草分布范围,每个区域采用样方法调查,每个断面上垂直放置10~20个0.25 m×0.25 m的样方,共计192个样方,样方放置尽量均匀且能覆盖在不同的海草种类上。采齐样方内的海草,并对海草的种类、盖度、密度、生物量以及底质等指标进行分析。野外调查共调查到10个海草种(表1),采集的海草及生境(表2),将调查到的海草种组成10×192的原始数据矩阵并进行种间关联性和相关性分析。

表1 10种海草优势种的种名及种号

表2 10种海草与底质类型

1.3 数据分析

1.3.1 关联性分析

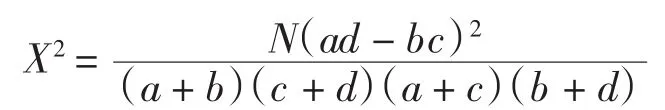

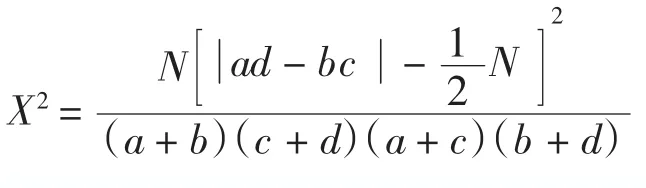

根据物种在各样方内存在与否将10×192的数据矩阵转化为0、1形式的二元数据矩阵,用于X2检验。X2检验公式为:

式中:N为样方总数,a为2物种均出现的样方数,b、c为仅有一个物种出现的样方数,d为2物种均未出现的样方数。当a d>b c时为正关联,a d<b c时为负关联。在下列2种情况下X2值被认为是有偏差:1)2×2列联表中任一小格期望值<1;2)多于2个小格的期望值<5。这种偏差用Yates连续校正系数来纠正。Yates系数纠正公式为:

若 X2>3.841(0.01<P<0.05)表示种间联结性显著。若X2>6.635(P<0.01)表示种对间联结性极显著。本研究应用数据为Yates系数纠正后的X2。应注意的是,X2的计算结果与样方大小关系较密切,应选择适当大小的样方。

1.3.2 种间关联程度的分析

选用Ochiai(1957)指数来描述种间关联程度,仍以0、1为基础,a、b值含义同上。指数越接近1,表示种间的正关联越显著。公式为:

式中:I代表关联指数。

1.3.3 Spearman秩相关分析

采用10个优势种的多度值作为数量指标,进行Spearman秩相关分析。

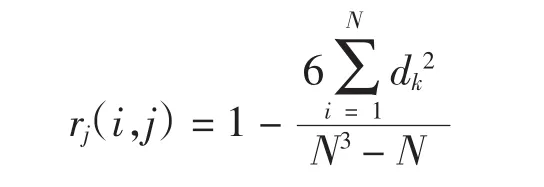

Spearman秩相关系数:

式中:N为样方数,dk=(Xik-Xi)(Xjk-Xj),Xik和Xjk分别为种i和种j的在样方k中的相对多度值,Xi和Xj是种i和种j的在所有样方中多度值的平均值。

2 结果与分析

2.1 种间关联

X2检验能比较准确的检测出种对的关联显著程度,在10个海草种类组成的45对种对中,有16对种对表现出正关联(a d>b c)(图2),占种对总数的35.6%,其中有10对表现出极显著和显著关联性(X2>3.841),占种对总数的22.2%;在16对正关联的种对中,极显著关联(X2>6.635)的有8对,占正关联对数总数50.0%,它所占比例较高,它们是种1-种2(海神草-齿叶海神草),种1-种4(海神草-二药藻),种1-种5(海神草-针叶藻),种2-种5(齿叶海神草-针叶藻),种1-种7(海神草-泰莱藻),种2-种7(齿叶海神草-泰莱藻),种5-种7(针叶藻-泰莱藻),种4-种9(齿叶海神草-小喜盐草),通过样地分析发现(见表2),种5(针叶藻)主要分布在宝峙村与潭门,种2(齿叶海神草)主要分布在宝峙村与冯家湾,种4(二药藻)分布在高隆湾与长圮港,种1(海神草)与种7(泰莱藻)除铁炉港与花场湾外都有分布,这些地区分布在珊瑚礁港湾海岸,海草床沉积物组成类型是珊瑚屑、贝壳屑、砾石、粗砂、中砂和细砂;种1(海神草)、种4(二药藻)、种7(泰莱藻)在潮间带的低潮带、潮下带上部均有分布,种2(齿叶海神草)和种5(针叶藻)则主要分布在潮间带的低潮区至潮下带上部水深2m的范围内;这几种海草株高差不多,如:种1(海神草)平均株冠高度为12.97 cm、种2(齿叶海神草)为10.57 cm、种4(二药藻)为6.82 cm、种5(针叶藻)为11.67cm、种7(泰莱藻)为13.55cm,这样相互间就能合理充分利用光能。可见,这些种对对综合环境的条件相似,在一定程度上体现了生态位的重叠。

图2 2×2列联表X2检验半矩阵图

有29对种对表现出负关联(a d<b c),占种对总数的64.4%,其中有10对表现出极显著及显著负关联(X2>3.841),占负关联对数总数的34.5%,它们是种1-种6(海神草-海菖蒲),种2-种6(齿叶海神草-海菖蒲),种3-种6(羽叶二药藻-海菖蒲),种4-种6(二药藻-海菖蒲),种5-种6(针叶藻-海菖蒲),种6-种7(海菖蒲-泰莱藻),种7-种8(泰莱藻-贝克喜盐草),种1-种10(海神草-喜盐草),种6-种10(海菖蒲-喜盐草),种7-种10(泰莱藻-喜盐草),通过样地分析发现(表2),种6(羽叶二药藻)与种8(贝克喜盐草)只分布在花场湾,花场湾的底质类型为淤泥,其他种海草主要分布在在珊瑚屑、贝壳屑、砾石、粗砂、中砂、细砂等环境中,太多淤泥环境中生长不好;种6(海菖蒲)与种1(海神草)、种7(泰莱藻)分布潮间带的低潮带、潮下带上部,种4(二药藻)和种10(喜盐草)则主要在潮间带的低潮区分布,种9(小喜盐草)、种6(羽叶二药藻)和种8(贝克喜盐草)分布范围比较狭窄,主要分布在潮间带的低潮区,种5(针叶藻)和种2(齿叶海神草)则主要分布在潮间带的低潮区至潮下带上部水深2 m的范围内;种6(海菖蒲)平均株冠高度为44.11 cm、种6(羽叶二药藻)为10.86 cm、种8(贝克喜盐草)为1.70 cm、种9(小喜盐草)2.35 cm、种10(喜盐草)3.37 cm,它们株高存在巨大的差异,导致光合作用的巨大差异,存在很强对空间环境的相互竞争关系。可见,由于它们对资源空间环境的要求不同或种间存在一定的其他作用原因,使得种间表现出负联结。

群落系统发育成熟度越高,群落结构及其种类组成越趋于稳定,种间关系也趋于正关联,从而使得得物种间的稳定共存(朱利君等,2005)。总体上,海草种负关联种对稍微多于正关联的种对,显著和极显著关联的种对较少,说明其群落处于较不稳定状态,处在不稳定发展演替之中,容易受外界因素干扰而产生波动,如:2005年调查发现黎安港有针叶藻分布,因围海造塘引起生态环境发生变化,导致针叶藻局域灭绝。

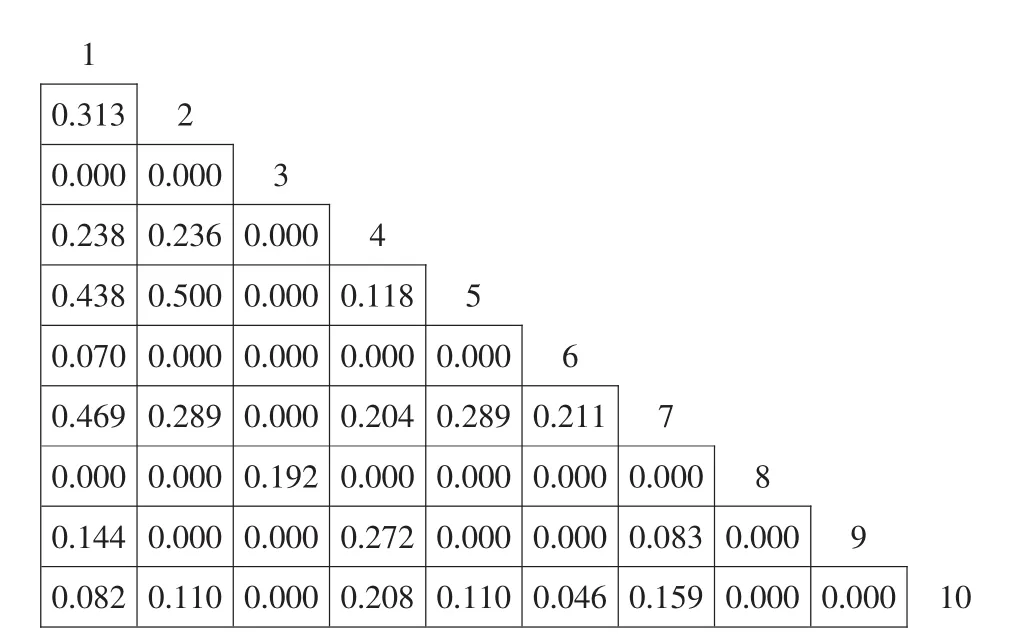

2.2 关联度指数分析

X2检验仅得出了物种间联结性是否显著,对那些检验不是很显著的种对,并不意味着它们之间不存在联结性,X2检验不能区分联结程度的大小,因此,X2检验只有与关联度指数结合使用才能较好地反映种间关系(李军玲等,2004)。关联度指数是一种描述种间联结程度的系数,数值越大说明两物种间关联程度越大,数值越低说明两物种关联性越小,根据10个海草种的Ochiai(1957)指数绘制半矩阵图(图3)显示,I=0的有23对,占总对数的51.1%,全部为负关联种对,表明这些种对由于对底质环境要求的差异而不可能同时出现;I>0的有22对,占总对数的48.9%,I>0.3的有种1-种2(海神草-齿叶海神草),种1-种5(海神草-针叶藻),种2-种5(齿叶海神草-针叶藻),种1-种7(海神草-泰莱藻),这几对都成极正联结,且联结系数比较高,最高为2-种5(齿叶海神草-针叶藻)联结系数为:0.500,其它正联结的联结系数在0.1<I<0.3,且显著联结的种对联结值明显高于其它正相关种对。而部分负联结的种对联结系数也有I>0,但一般在0.1以下。总体来看I<0.1的种对占多数。可知,负关联种对多于正关联,这与X2检验结果一致,表明海南省海草床种间联结性还是比较不稳定。

图3 Ochiai(1957)相似性系数半矩阵图

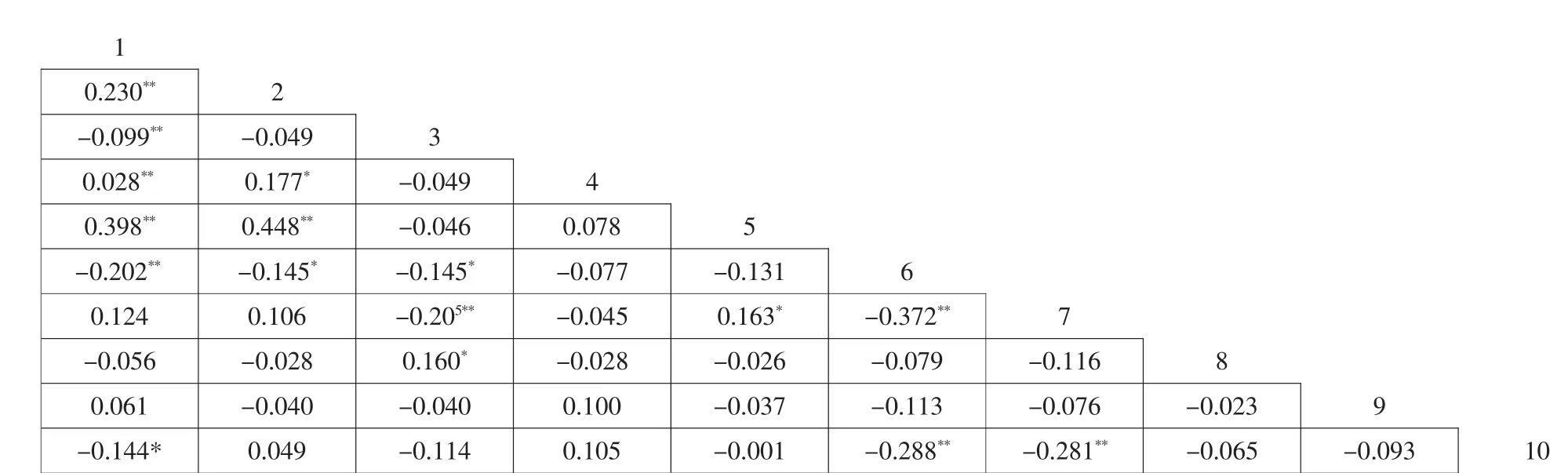

2.3 种间相关

秩相关系数是反映2个物种线形关系的重要指标,其处理的是定量可靠数据,反映2个物种同时出现的可能性程度。海南省海草床Spearman秩相关分析结果显示呈极显著和显著相关的种对有13对,占总种对数的28.9%,其中6对呈正相关,9对呈负相关,包含所有X2检验中呈现出的显著与极显著关联的种对,不显著相关的种对有32对,占总种对数的71.1%,且负相关种对数多于正相关种对数(图4)。种间秩相关系数高说明两物种间存在互利关系,或者这2个物种对环境条件的需求相似,相反,系数低或负值说明这2个物种对需求的环境条件不同或者相互间具有一定的排斥性。总体上看,呈极显著负相关的种对比X2检验多2对,它们是种1-种3(海神草-羽叶二药藻),种3-种7(羽叶二药藻-泰莱藻),通过样地分析发现(见表2),种3(羽叶二药藻)只分布在花场湾。花场湾的底质类型为淤泥,种1(海神草)与种7(泰莱藻)分布在珊瑚屑、贝壳屑、砾石、粗砂、中砂、细砂等环境中,淤泥质环境中未发现分布;呈极正相关的种对只有4对,为种1-种2(海神草-齿叶海神草),种1-种4(海神草-二药藻),种1-种5(海神草-针叶藻),种2-种5(齿叶海神草-针叶藻),比X2检验少了4对,种4(二药藻)分布在冯家港和宝峙村,底质主要珊瑚屑、贝壳屑及沙砾,种5(针叶藻)分布环境与种4(二药藻)类似,在冯家港和潭门,种1(海神草)与种2(齿叶海神)分布较广,分布区主要类型除了珊瑚屑、贝壳屑、砾石、粗砂、中砂、细砂等外,少量淤泥中也能生长。可见,X2检验与秩相关分析的结果非常一致,但秩相关分析的灵敏度要远远高于X2检验。

图4 Spearman相关系数半矩阵图

2.4 生态种组划分

海草由于分布环境相同或相似,造成各种海草分布有一定联系;但由于海草种类和分布环境有一定区别,又造成各种海草分布有一定差异(闫美芳等,2006)。海南岛各种海草分布关系有单种海草单独分布特性,也有两种或两种以上共同生长特性。植物之间的正联结体现了植物之间对资源利用的相似性和生态位的重叠性,植物之间的负联结体现了植物之间的相互排斥,这是不同生活环境和空间资源对植物选择的结果,也是生态位分离的原因。依据 X2检验、Ochiai(1957)指数分析和Spearman秩相关分析,以负联结作为划分种组的分界限,同一种组内两个种之间尽可能大的正联结性为原则,并结合10个海草种对综合生态因子的适应程度和种间联结差别,将其划分为2个生态种组。

第1生态种组为种3(羽叶二药藻)和种8(贝克喜盐草),这两种海草只分布于花场湾,花场湾海草分布区主要是泻湖,沿岸有红树林分布,底质类型为淤泥。可知,羽叶二药和贝克喜盐草为喜生淤泥物种。

第2生态种组为种1(海神草)、种2(齿叶海神)、种4(二药藻)、种5(针叶藻)、种7(泰莱藻)、种9(小喜盐草)及种10(喜盐草),这几种海草分布较广,主要在底质为碎屑、砂质环境中,种9(小喜盐草)及种10(喜盐草)在砂质与少量淤泥中也有分布。

3 讨论

台湾柯智仁等通过对台湾海草分类与分布的研究中认为热带、亚热带地区的海草和珊瑚在分布上多有关系,如:喜盐草、泰莱藻、海神草、齿叶海神草、针叶二药藻及二药藻等均能在珊瑚沙、珊瑚碎屑及珊瑚礁平台上生长,喜盐草羽叶二药藻及二药藻能在泥质滩地上生长,台南及嘉义县软泥质的盐田中有贝克喜盐草及喜盐草的分布(柯智,2004),这与本次实地调查一致(表2)。

本文主要采用X2检验和 Spearman秩相关分析,从种间关联和种间相关2个方面探讨了海南岛13个区域海草生态床群落种间关系。Spearman秩相关分析得出的呈显著的种对数与X2检验对数相当,Spearman秩相关分析得到的极显著相关种对明显低于X2检验得到的极显著相关种对,而显著相关性种对高于X2检验得到的显著相关种对,表明种间相关检验灵敏度较高,反映的信息要比种间关联分析更全面更准确。在海草群落种间关系的研究过程中,种对间呈负相关联结的数量明显大于正相关数量,总体上呈现负联结趋势,表明海南岛海草群落尚未达到稳定状态,仍处于发展演替之中,较容易受外界因素干扰而发生波动,这与研究区域海草群落环境条件处于逐渐退化的事实相吻合。根据X2检验和Spearman研究结果,现将10个优势种划分为2个生态种组。第1组为生长在花场湾的种3(羽叶二药)和种8(贝克喜盐),这两种海草存在显著的正联结,且都只在淤泥底质生长,碎屑砂质底质中未见分布;第2组为广布种的种1(海神草)、种2(齿叶海神)、种4(二药藻)、种5(针叶藻)、种7(泰莱藻)、种9(小喜盐草)及种10(喜盐草),这些物种相互间存在显著的联结与相关性,并且在淤泥底质的花场湾没有分布。另外,种6(海菖蒲)与其他海草种类表现出很强的负相关性,可见种6(海菖蒲)具有很强的排斥其他海草种的特性,通过样地分析发现,种6(海菖蒲)平均株冠高度为44.11 cm,是其他海草平均株高的3.5-20倍,故与种6(海菖蒲)一起生长的海草分布面积及数量都不多,可以推测,通过群落的演替,与种6(海菖蒲)一起生长的海草将会随着种6(海菖蒲)的进一步扩增而退出该海草群落。通过对海南岛海草群落种对种间种间关系的研究,从而更加了解海草群落稳定状态,为今后开展海草的保护及修复工作提供理论依据。

Den H C,1970.The seagrasses of the world.Amsterdam:North Holland Publication,234-275.

Dennison W C,Orth R J,Moore K A,et al,1993.Assessing water quality with submersed aquatic vegetation.Bioscience,43:86-94.

蔡冰玲,范海兰,洪伟,等,2010.梅花山拟赤杨群落树种种群间联结关系的研究.江西农业大学学报,32(3):0517-0522.

范航清,石雅君,邱广龙,2009.中国海草植物.北京:海洋出版社,1-50.

郭志华,卓正大,1997.庐山常绿阔叶、落叶阔叶混交林乔木种群种间联结性研究.植物生态学报,21(5):424-432.

韩秋影,黄小平,施平,等,2008.广西合浦海草示范区的生态补偿机制.海洋环境科学,27(3):283-286.

黄道建,黄小平,黄良民,2007.海南岛新村湾营养负荷对海菖蒲的影响研究.海洋科学进展,25(2):200-207.

黄世能,李章德,骆土寿,等,2000.海南岛尖峰岭次生热带山地雨林树种间的联结动态.植物生态学报,24(5):569-574.

柯智仁,2004.台湾海草分类与分布之研究.硕士学位论文,台湾:国立中山大学,45-48.

李军玲,张金屯,袁建英,2004.关帝山亚高山灌丛群落和草甸群落优势种的种间关系.草地学报,12(2):113-119.

李先琨,黄玉清,苏宗明,1999.南方红豆杉群落主要树木种群间联结关系初步研究.生态学杂志,18(3):1-14.

欧祖兰,李先琨,苏宗明,等,2002.元宝山冷杉群落主要树木种群间联结关系的研究.生态学杂志,21(1):14-18.

闫美芳,上官铁梁,张金屯,等,2006.五台山蓝花棘豆群落优势种群的种间关系分析.生态学杂志,25(4):354-358.

杨宗岱,1979.中国海草植物地理学的研究.海洋湖沼通报,(2):41-46.

杨宗岱,吴宝铃,1981.中国海草场的分布、生产力及其结构与功能的初步探讨.生态学报,1(1):84-89.

尹林克,2005.塔里木河中下游地区荒漠河岸林群落种间关系分析.植物生态学报,29(2):226-234.

张金屯,2004.数量生态学.北京:科学出版社,98-99.

张景平,黄小平,2008.海草与其附生藻类之间的相互作用.生态学杂志,27(10):1785-1790.

张震云,周伶,上官铁梁,等,2011.半干旱区锦鸡儿群落优势种种间关系.生态学杂志,30(9):1868-1874.

郑杏雯,2007.广西防城海草光合作用研究.南宁:硕士学位论文,广西大学.

中国科学院中国植物志编辑委员会,1992.中国植物志.北京:科学出版社,8:84-94.

朱利君,苏智先,王伟伟,等,2005.卧龙自然保护区三江珙桐群落种间关系的数量分析.生态学杂志,24(10):1167-1171.