家庭医生式服务中社区护士家庭健康管理体系的构建与实践

王凌云,韩琤琤,马鹏涛,温秀芹,吴 静,赵 洁,宋学风,赵辉

北京市的家庭医生式服务 (简称“家医”),即由社区卫生服务机构医、护、防专业人员组成团队,通过自愿签约的形式对社区居民提供主动、连续、综合的健康责任制管理服务。目的是通过签约与居民建立稳定的服务关系,进一步提高居民对社区卫生服务的信任程度,引导更多的居民到社区就诊,促进我国分级诊疗、有序就医格局的形成。目前世界上有50多个国家和地区推行家庭医生服务,其在合理利用卫生资源,降低医疗费用,改善全民健康状况等方面起到了积极的作用[1]。如英国、澳大利亚、加拿大、古巴等,都已开展了家庭医生服务模式。1975年,G·Gayle Stephens提出:家庭医疗保健服务需要团队合作,其中家庭医生与护士的合作是最重要的。我国的许多城市均在积极实践并推广家庭医生团队管理,上海强调更多的是家庭医生的核心作用,而对社区护理资源利用研究报道不多。美国有研究表明,开业护士可以为低风险的患者提供与内科医师同样效果的初级保健服务[2]。西城区德胜社区卫生服务中心被北京市卫生局确立为全市“家医”的示范模板,我们着重强调的是合理利用社区护理资源,充分拓展社区护士健康管理职责,促进团队成员有效合作,增强团队管理效能,保障签约家庭健康权益。从2010年底试点运行,经过2年操作实践,社区护士家庭健康管理行为逐渐趋于规范,将形成固化的社区护士职业行为传承下去。

1 德胜社区护士家庭健康管理体系的建立与实践

1.1 家庭健康管理体系构建背景 针对本社区人口密度高(辖区面积4.12平方公里,常住人口112 415人,流动人口15 000人),老龄化程度高 (60岁以上居民23 843人,占21.21%),慢性病患病率高 (高血压 20.85%,糖尿病7.32%,冠心病7.16%,高血脂6.79%,骨关节病4.91%,脑卒中2.71%)的特点,中心拟将社区老年人、慢性病、残疾家庭作为本社区“家医”签约重点和首要服务对象。但由于中心全科医生人力不足 (门诊10名),门诊诊疗任务重(年门诊量平均137 140人次),签约初期家庭所有健康问题均有医生指导,医生接诊时间长,慢性病患者社区常规取药等候时间长,意见大,投诉、纠纷不断,医生签约积极性不高。考虑到中心门诊有护士成功管理过310名慢性病患者及高危人群的“知己健康管理”经验,深受社区居民欢迎和肯定。对于“家医”的4项健康管理服务内容:个人健康评估与计划;健康信息早告知;主动健康咨询;对空巢、行动不便老人提供上门健康指导服务。社区护士均可作为护理类专业人员独立完成,且部分护士可为签约慢性病患者提供面对面、个体化的非药物干预指导服务。之后中心决定德胜的“家医”从合理利用护理资源入手,发挥社区护士专业特长,调动社区护士工作积极性,建立社区护士家庭健康管理体系,分担医生部分职责,强化团队管理意识,注重分工合作,保证“家医”管理目标 (600户/团队,其中慢性病200户)实现,推动北京市“家医”顺利开展。

1.2 构建社区护士家庭健康管理体系,保障签约家庭健康权益

1.2.1 建立健康管理工作室,为社区护士实施健康管理行为提供环境支持 门诊建立了独立的社区护士健康管理工作室,健康管理工作室配备了如中国居民膳食宝塔、多种食物热量交换份对照、高/中/低等强度运动方式列举、酒精标准含量计算、糖尿病足预防措施以及戒烟常识、吸烟危害等系列模具,方便了社区护士进行现场模拟指导。建立的居民电子健康档案护士管理平台,将社区护士的管理信息及时反馈给家庭医生,即为家庭医生提供了切实可靠的健康管理依据,也维护了健康档案管理的连续性。

1.2.2 培养社区慢性病专科护士,为社区护士实施健康管理提供技术保障 中心先后选派了3名优秀护士送往三级医院的高血压门诊、糖尿病门诊和康复科进行了为期半年的专科进修培训,回来后固定在门诊健康管理工作室,专门负责3种社区常见慢性病 (高血压、糖尿病、脑卒中)患者的面对面、个体化非药物健康干预指导工作。

1.2.3 制定社区护士健康管理工作手册,规范社区护士健康管理行为 体系建立之初,护理部即制定了《德胜“家医”社区护士健康管理工作手册》,包括工作制度、工作职责、护士准入标准、人员结构、工作流程、工作内容、工作规范、工作评价标准、签约家庭成员健康需求调查、满意度调查、患者不接受意外情况处理预案等,并多次外请专家修正和预试验检验,形成定稿,打印成册,成为社区护士健康管理行为规范,尽可能地避免社区护士健康管理行为的随意性。

1.2.4 调整工作流程,引导签约患者接受社区护士健康管理

“家医”签约患者门诊挂号,信息平台自动识别,健康管理护士及时将等候就医的患者提前呼叫到护士健康管理工作室,提供免费健康监测,接受社区护士的面对面、个体化非药物干预指导。指导完毕护士将患者转到家庭医生平台,家庭医生再呼叫患者进入医生诊室进行进一步病情评估与药物调整。

1.3 社区护士实践健康管理行为,主动承担签约家庭健康管理职责

1.3.1 面对面、个体化的非药物干预指导是社区护士实施健康管理的主体 依据防保人员的健康监测结果,结合问诊,管理护士了解到患者有关慢性病知、信、行现状,甄别患者相关慢性病危险因素进行分层分级,对继发心血管事件及各种并发症进行风险预测,并告知患者以引起患者足够重视。同时教会患者识别自身存在的慢性病危险因素,并将可控的危险因素确立为社区护士主要干预项目,结合“适量运动、合理饮食、戒烟限酒、心理平衡”人类健康四大基石理论,依据首、次优原则,尊重患者意愿,按照护理程序为患者制定有针对性的、个体化健康管理方案,认真实施干预指导,服务时间15~30 min/次,必要时培训家庭血压、指尖血糖的正确测量方法。并及时跟踪健康行为落实情况,监督不良行为转变进程,促进健康行为建立。健康问题多者先进入“知己健康管理”流程进行3个月的强化管理后转入规范管理。

1.3.2 严密的无缝交接制度保证签约家庭无一遗漏地接受到社区护士的健康管理 对于长期不进护士健康管理工作室的,健康管理护士通知所属团队的责任护士进行电话随访管理;对于空巢、孤寡老人,确实行动不便的签约家庭,确有健康管理需求不能来中心就诊的高龄老人和残障人群,团队责任护士每周入户一次进行家庭健康维护和康复指导。护士在进行上门访视时不仅关注患者自身,并把患者家庭、朋友及其更多的亲属当作患者生活中不可分割的整体全面考虑,吸纳家庭成员参加社区卫生服务机构的家庭保健员培养,协助共同管理指导。

1.3.3 注重团队成员的合理分工与有效协作,争取团队管理效益的最大化 中心进行了“家医”团队成员的合理分工:全科医生主要负责签约家庭慢性病患者的药物治疗与病情监测;防保人员负责签约家庭成员的健康监测;社区护士负责签约家庭中健康人群、高危人群健康管理指导1次/年,慢性病患者个体化非药物健康干预指导≥4次/年。同时医、护、防注重沟通与合作,关系密切,彼此信任,争取了团队管理效益的最大化。

2 初步成效

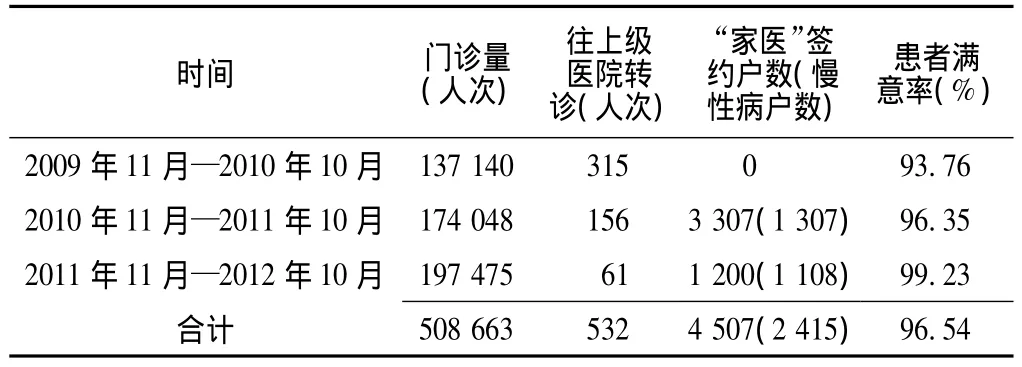

2.1 “家医”实施前后门诊工作量及患者满意度情况 随着“家医”深入开展,签约户数不断增加 (超计划完成目标),门诊量相应增加,往上级医院转诊量相应下降,同时,患者满意度明显提高。实施“家医”签约后第一年签约3 307户 (其中慢性病户数1 307户),门诊量较签约前一年增加了26.91%,往上级医院转诊较第一年减少了50.48%,满意率提高了2.59%。签约后第二年又增加“家医”签约1 200户(其中慢性病户数1 108户),累计签约户数达4 507户 (其中慢性病户数2 415户),使门诊量较签约前一年增加了44.00%,往上级医院转诊较第一年减少了80.63%,满意率提高了5.47%。见表1。

表1 “家医”实施前后门诊工作量及患者满意度情况Table1 Work load of the out-patients department and satisfaction degree of the patients before and after the carrying out of family doctor

2.2 “家医”实施前后社区护士参与团队管理工作量情况随着“家医”签约户数不断增加,社区护士面对面指导工作量有较大幅度增加,家庭访视指导工作量也有明显增加,电话访视指导工作量有所减少。其中,面对面指导工作量,签约后第一年是前一年的18.09倍,第二年是前一年的23.61倍;家庭访视指导工作量,签约后第一年较前一年增加了6.85%,第二年较前一年增加了27.70%;电话访视工作量,签约后第一年较前一年减少了17.16%,第二年较前一年减少了21.52%。见表2。

表2 “家医”实施前后社区护士参与团队管理工作量情况Table2 Work load of community nurses'taking part in team management before and after the carrying out of family doctor

3 讨论

3.1 社区护士主动参与家庭健康管理,观念转变是先导 健康管理是在健康管理医学理论指导下的一种医学服务,它通过采用现代医学和现代管理学的理论、技术、方法和手段对个体或群体的整个健康状况及其影响健康的危险因素进行全面监测、评估、有效干预与连续跟踪。目前,社区全科团队服务模式在我国已广泛开展,但由于我国社区护士的技术水平和综合素质等原因,社区全科团队中护士在预防、保健、康复、教育等方面的角色和功能未能得到很好的体现和发挥,这在一定程度上阻碍了中国社区护理的发展[3]。这与护士整体素质偏低、未及时转变服务理念有关,也与现实操作中缺乏可参照的模式和服务规范标准有关[4]。“家医”开展之初,受长期“医主护从”工作理念影响,面对签约家庭健康管理职责,护士们害怕居民不接受,做不好还会遭非议,不愿意承担此项工作。护理部查阅了国内外相关家庭医学和社区团队合作服务的成功经验,认真调研了社区居民健康状况,全面分析了护理人员综合素质,多次召开护士长例会、护士大会,介绍他人经验,学习先进理念。我们深切认识到社区护士转变工作理念、创新服务模式,参与社区家庭健康管理,是“家医”团队和社区医学发展的必然需要,也是社区居民健康的现实需求,更是社区护士职业价值的充分体现。我们制定了“以点带面、循序渐进、主动作为、全面参与”的工作思路,先从部分具备开展健康管理能力的护士开始,通过不断培养和实践带教,确保每一名社区护师以上职称人员均能熟练掌握健康管理技能。

3.2 “家医”团队的高效运行,团队合作是关键 提供社区卫生服务需要具有专业特长、有明确专业化和规范分工的人才资源,才能协力处理复杂的、连续性的、短期和长期目标相结合的综合服务[5]。高效的全科团队需要全科医生、社区护士和预防保健医生的合理配置和明确分工。我国目前还没有就社区医护分工作相应的明确界定,我们在查阅文献中也没有发现类似可借鉴的经验材料,在以前的全科团队服务工作中,通常是医护防人员共同完成。工作初期,由于工作计划性不强、沟通不及时、分工不明确、职责不清晰,经常出现工作交叉重叠,疏漏频出,甚至导致矛盾不断、工作合作困难,严重影响了“家医”工作的顺利开展。2年来的实践表明,“家医”团队是社区卫生工作者的事业纽带,团队成员间的团结协作、合理分工、优势互补是我们的工作取得阶段性成绩的关键。要做到这些,首先需要建立完善的组织管理体系和系统的规章制度,其次需要建立职责分工机制和沟通协作机制并在实践中不断完善调整,最后也需要得到有关卫生行政与管理部门高度重视,解决团队服务的综合支持系统问题[6]。

3.3 深化家庭健康管理,高素质的社区护理人才队伍是核心 有研究表明,患者一般愿意将病情告诉医生,却喜欢将生活压力以及隐私等告诉护士[7-9]。美国有报道:开业护士负责的初级卫生保健诊所在上世纪80年代后迅速增多[10]。英国Atwal等[11]对444名全科团队护士进行深入访谈,发现团队护士有着积极的角色认定,护士认为自己在年龄、人际交流等方面占据优势,可以作为团队各成员之间的联结者,可以使得整个团队的气氛更加和谐、更具凝聚力。国外团队护士在提高团队服务质量和患者满意度、减少不良用药事件发生、节省医疗开支等方面贡献突出[12]。社区护士,特别是护师以上职称人员,大部分是从各级医院转型而来,有多年、多专业的临床工作经验,对常见病、多发病有丰富的知识积累,有很强的居民沟通技巧。其中不乏优秀者具有多方面综合技能,是临床护理和个案护理专家,属综合型人才,能够向社区、群体和家庭提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育“六位一体”的综合性护理服务与管理。大部分经过短时间岗位培训,基本上能够满足普通社区居民健康管理需求。其实国内可以尝试借鉴国外发达国家思路,将社区护士的工作范围向各个不同的初级保健领域拓展与延伸,促进我国社区护理事业较快发展。充分利用社区护理资源、加快培养社区护士成为具有综合能力的专业人才是解决社区卫生服务发展中存在服务功能不健全、人才匮乏问题的重要举措[13]。现在的社区护士,专业看不到希望,工作满足现状,危机意识没有,进取心不强,较大地削弱了社区护理事业的发展。北京市2010年调查发现,仅59.3%的社区护士在校期间学习过社区护理课程,希望参加或再次参加护理岗位培训[14]。因此,社区护士必须要实施分领域培养,分能力使用,才能充分调动社区护士积极性,做到更好的与团队成员协作,协同满足社区居民初级卫生保健需求。现在国家已经认识到培养全科医生的重要性,而社区护士只有1项社区护士岗位资格取证培训。对社区护士进行全科医学、全科护理、公共卫生等知识的在岗培训至关重要。其实,全科医生培养周期长、成本高,待遇上不去,社区仍然是留不住人才,留下的工作积极性也不高。而初级卫生保健的很多工作,只要政策支持到位,社区护士是有能力、有愿望并且能做好的。因此,国家需加大对社区护士的培养投入力度,促进社区护士向不同初级保健领域发展。发挥社区护士在“家医”中的作用,是现阶段全科医生不足,促进“家医”深入开展的有力举措,更不失为一种现实补偿机制。

3.4 不足所在 “家医”是社区卫生服务机构长期的一种公共卫生管理行为,被管理家庭成员相关慢性病知、信、行改善效果,慢性病并发症发生率、致残率、死亡率及慢性病患者平均寿命等指标改善可能需要3~5年、10年甚至更长时间才能显现,我们将持续跟踪,实施签约居民的终生管理。社区护士数量不足,传统观念转变困难,综合能力参差不齐,岗位培训不到位,国家政策关注度不够,公众对社区护士开展健康管理的接受度和信任度有待于提高,这些因素均不利于社区护士开展健康管理,我国社区护士健康管理行为职业化的道路还很漫长。另外本体系比较适合护士配备较充足的社区卫生服务中心借鉴,而下属的社区卫生服务站由于人员配备不足推行要做变通。

志谢:感谢北京网络教育学院刘则杨教授对本研究的帮助与指导!

1 杨秉辉,祝墡珠.全科医学导论[M].上海:复旦大学出版社,2006:8-27.

2 Brown SA,Grimes DE.A meta analysis of nurse practitioners and nurse midwives in primary care [J].Nursing Research,1996,44(6):332-339.

3 刘可仪,周颖清.社区护士角色功能的初步研究[J].中国全科医学,2011,14(1):90.

4 陈淑红,李薇,田永峰.北京市宣武区社区护理人力资源配置及利用中的问题与思考 [J].护理研究,2010,24(8):2155-2156.

5 马海燕,许亮文,刘婷婕,等.浙江省城乡社区卫生服务人力资源现状评价[J].中国卫生经济,2007,26(10):64-66.

6 苏宁,彭迎春,王亚东,等.基于工作分析的社区全科团队人力资源配置研究[J].中国全科医学,2010,13(10):3147.

7 杨燕,李颖.护患、医患沟通应注意的细节问题 [J].中国社区医师,2010,24(12):240.

8 周艳俊,饶正伟,刘艺,等.重症监护病房病人的心理分析及对策 [J].实用心脑肺血管病杂志,2010,18(6):839.

9 陈海庆,郭霄楠.医患语篇的会话模式分析[J].实用心脑肺血管病杂志,2011,19(1):115.

10 Mundinger MO,Kane RL,Lenz ER,et al.Primary care outcomes of patients treated by nurse practitioners or physicians:A randomized trial[J].Journal of the American Medical Association,2000,283(1):59-68.

11 Atwal A,Caldwell K.Nurses'perceptions of multidisciplinary team work in acute healty-care[J].Int J Nurspract,2006,12(1):359-365.

12 Corner J.The role of nurse-led care in cancer manage-ment[J].Lancet Oncol,2003,4(10):631-636.

13 巩玉秀.从卫生改革看护理人员配置[EB/OL].http://med66.net/htraL.

14 呼滨,邵文利,代桂芝,等.北京市社区护士教育现状和教育需求调查[J].中国护理管理,2010,10(7):35-37.