呼山煤盆地伊敏组煤层特征及聚煤环境分析

焦叶红

(山东省煤田地质局第三勘探队,山东省泰安市,271000)

呼山煤盆地伊敏组煤层特征及聚煤环境分析

焦叶红

(山东省煤田地质局第三勘探队,山东省泰安市,271000)

内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗呼山盆地是海拉尔盆地群中的次级盆地之一,盆地主要含煤地层为白垩系下统伊敏组 (K1y),通过分析伊敏组的岩性特征、沉积特征进而分析煤层的聚煤环境,分析了影响煤层沉积的主要因素。

伊敏组 含煤特征 聚煤规律 沉积旋回

呼山煤盆地位于呼伦贝尔市西南,距呼伦贝尔市西南方向约20 km处,行政区划属陈巴尔虎旗呼和诺尔镇管辖。地理极值坐标为东经119°15′00″~119°35′00″,北纬49°02′00″~49°13′00″,面积439.72 km2。井田已达到勘探阶段,本文以井田勘探资料为研究基础,研究分析了呼山煤盆地伊敏组煤层特征和聚煤环境。

1 地质概况

1.1 构造

本区大地构造单元位于西伯利亚板块 (Ⅲ),西伯利亚东南陆缘增生带 (Ⅲ1),乌尔其汉火山型被动陆缘 (Ⅲ12),海拉尔中新生代凹陷内,如图1所示。呼山盆地是海拉尔盆地群中的次级盆地之一,位于乌尔逊凹陷区的北东段。本区构造形迹以断裂为主,区域性东西向海拉尔河断裂从盆地的北东缘通过,控制了盆地北东缘的几何形态和分布范围。除此之外,区域性东西向断裂也较发育,多为北东向45°~60°方向呈褶皱状展布,其中F2、F3盆地边缘断裂控制了呼山盆地早期的几何形态和分布范围。

1.2 地层

本区地层分区属天山-内蒙古-兴安岭地层区(I),兴安岭分区 (I4),牙克石小区 (I42)。基底为晚侏罗世大兴安岭火山岩。区域地层主要有侏罗系上统上库力组 (J3s)、白垩系下统大磨拐河组(K1d)、伊敏组 (K1y)、白垩系上统青元岗组(K2q)、新近系中新统呼查山组 (N1h)及第四系(Q)。

1.3 煤系地层

本区含煤地层为白垩系下统伊敏组及大磨拐河组,揭露含煤地层总厚度146.99~593.01 m,平均388.45 m。本次勘查共揭露含煤组4个,煤层16层,其中部分煤层还有分叉、尖灭等现象,煤层总厚度0~51.98 m,平均厚度20.67 m,含煤系数5.86%,如表1所示。其中可采和局部可采4层 (1-3、1-6、3-1和3-4煤层),煤层总厚度1.50~58.18 m,平均厚度17.55 m,可采含煤系数为4.99%。可采范围内煤层单层最大厚度36.77 m,最小1.50 m,平均5.60 m,煤层赋存标高508.35~-39.22 m。

图1 呼山盆地构造单元划分示意图

表1 可采煤层特征一览表

2 伊敏组岩性特征

伊敏组为本区的主要含煤地层。主要为一套陆源碎屑沉积,由盆地边缘的冲、洪积扇粗碎屑沉积、滨湖三角洲中细碎屑沉积过渡到盆地内部的浅湖相-泥炭沼泽相的粉砂岩、泥岩及泥炭沉积。

上部为浅灰色、灰绿色砂岩、泥岩互层,局部夹砂砾岩薄层,发育有水平层理、缓波状层理、递变层理及小型斜层理,纹层由富集的炭化植物碎片定向分布显示,厚度23~87 m。砂岩和泥岩互层中,在层位的上部砂岩单层厚度一般2~5 m,泥岩单层厚度一般5~8 m,在层位的下部,砂岩单层厚度一般4~5 m,泥岩单层厚度一般2~4 m,含植物炭化化石,局部含薄层煤线及煤层。砂岩为细砂—粉砂岩,固结程度较差,易风化破碎,成分为石英、长石及少量的暗色矿物,局部砂岩顶部为薄层黄铁矿。在该层位的上部夹少量砂砾岩薄层,厚度0.60~1.50 m,砾状结构,松散,固结差。该层位与上部青元岗组地层的分界标志为岩石中出现植物炭化化石及煤线。该层位含煤组1组,煤层6层,各煤层间距较小,一般3~6 m,最大21.46 m。煤层的顶板岩性为泥岩,底板岩性为砂岩。

中部主要为一套砂岩地层,局部夹薄层泥岩及砂砾岩,厚度19.23~231.40 m。含植物化石及薄煤层,砂岩厚度较大,一般40~62 m左右,泥岩及砂砾岩单层厚度一般1~2 m,层数3~5层,砾石成分为安山岩。该层位含煤组1组,煤层3层,为不可采煤层,煤层厚度0.19~3.25 m,煤层的顶底板岩性为砂岩、泥岩。

下部以灰黑、灰褐色泥岩、粉砂岩为主,局部见中、细砂岩,含植物化石及煤层。发育水平层理,局部发育小型斜层理,厚度26~246 m,泥岩单层厚度一般在8~15 m左右,粉砂岩单层厚度一般在12~29 m左右,在该层位的底部砂质含量较低。该层位含煤组1组,煤层4层,各煤层间距变化较大,一般在20~48 m之间。煤层的顶板岩性为砂岩,底板岩性为泥岩,夹石为泥岩及炭质泥岩,其中3-4煤层全区大部可采,厚度较大。本组中动植物化石较丰富,主要为裸子植物和动物的螺类、介形虫等。

3 伊敏组聚煤环境分析

3.1 伊敏组沉积环境

根据地层中揭露的几种基本岩性可以划分出煤系地层有以下沉积相:冲积扇相、河流相、湖滨洪-冲积三角洲相、湖泊相、沼泽相。各相沉积特征如下:

(1)冲积扇相。呼山盆地东部盆缘附近各个沉积阶段都广泛发育着扇砾岩,呈北东向带状分布,主要由较粗的、磨圆度差、分选不好的砾岩组成,不同地段砾岩成分各异,砾石成分以安山岩、流纹岩为主,局部砾石中夹杂色中-粗粒砂岩薄层及炭化植物残茎,反映冲积扇间歇期的沉积特征,冲积扇相的视电阻率曲线和放射性曲线呈大锯齿状。

(2)河道相。呼山盆地河流相沉积发育,具有较明显的自下而上、由粗变细的河流沉积的垂直层序,由砾岩、细砾岩及不同粒级的砂岩组成,各种粒级的砾石分选、磨圆较好,河流砂体与煤层相伴,河流砂体上部发育小型较错层理及缓波层理,垂向粒度变化频繁交替,形成多阶结构,视电阻率曲线和自然电位曲线呈 “枞树型”。砂体在剖面上呈透镜体,有时和扇体相连,尤其是伊敏组地层的上部这种现象更明显。

(3)湖滨洪、冲积三角洲相。湖滨洪、冲积三角洲相,表现岩层的自下而上、由细变粗的垂直层序。煤层比较发育,规模较大。视电阻率曲线呈“倒枞树型”。每个垂直层序的下部一般以泥岩、粉砂质泥岩开始向上相变为粉砂岩、细砂岩、炭质泥岩或煤层。此种环境中形成的煤层稳定,常与冲积扇相连。

(4)浅水湖相。浅水湖相以泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、薄层泥岩互层为主,局部见中、细粒砂岩薄层。以不规则的水平层理为主,也见缓波状层理。视电阻率曲线较平直,显低阻反映,偶尔有小的波动,砂体不发育,规模也小。

(5)深水湖相。岩性以深灰色泥岩、粉砂质泥岩为主,水平层理发育,局部含黄铁矿结核及菱铁矿透镜体,视电阻率曲线呈大段的低阻平直状。

(6)泥炭沼泽相。岩性以灰色根土岩、灰黑色炭质泥岩、黑色煤层为主,含少量黄铁矿结核,视电阻率曲线显高阻反映,自然伽玛低值反映。为滨湖三角洲进积致浅湖环境退化成因,显示其强还原性环境。

图2 伊敏组沉积旋回柱状图

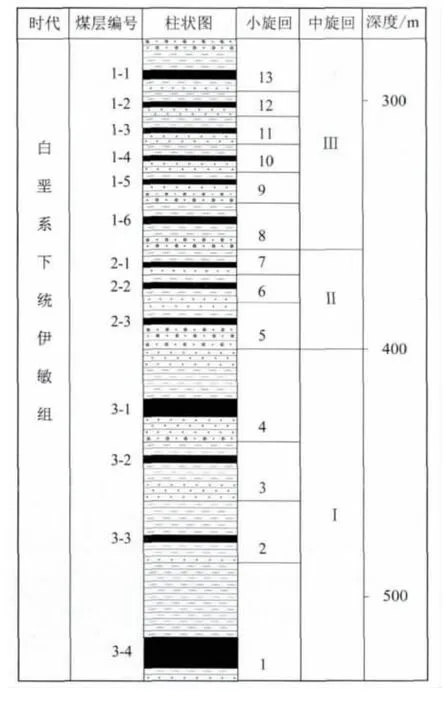

由于沉积环境的周期性变化,使本组具有明显的旋回特征,根据已施工的钻孔资料初步确定本组地层由13个小旋回、3个中旋回组成,每个小旋回和煤层对应,每个中旋回和煤组对应,本组以浅湖相沉积为主,每个旋回的沉积物垂直层序自下而上由粗变细,最后以泥炭相结束,如图2所示。

3.2 伊敏组地层的聚煤特征

伊敏组地层是在深水湖泊淤浅形成浅水湖泊,又由浅水湖泊淤浅后形成的大面积、平坦的沼泽环境而形成的。由于地壳周期的升降运动,浅水湖泊与泥炭沼泽环境交替出现,从而形成3个煤组。其中发育最好的3煤组位于伊敏组的中下部,3-4煤层位于伊敏组的下部,为本区的主要可采煤层,3-4煤层厚度0.56~36.77 m,平均11.04 m;厚度变异系数为81.7%,可采性指数为0.83。可采范围内厚度1.64~36.77 m,平均厚度13.27 m,厚度变异系数为65.6%。局部含1~6层夹矸,结构简单~复杂,厚度变化较大,但规律性明显,富煤带集中在盆地中心向斜轴部位,向盆地边缘变薄、尖灭;平均可采厚度达到13.27 m。3-4煤层可采面积为130.12 km2,面积可采系数为73%,为大部可采的较稳定煤层,如图3所示。

图3 3-4煤层厚度等值线图

4 结论

(1)2煤组位于伊敏组的中部,1煤组位于含伊敏组的上部,根据垂直层序特征,除1煤组中的煤层局部为河谷低地沼泽环境成煤外,其它各组煤层均为浅湖沼泽化环境成煤。

(2)呼山盆地聚煤区展布方向与盆地长轴方向基本一致 (为北东60°方向),主要表现在沿盆地长轴均见到厚度不等煤层。根据各勘探线各钻孔煤层累计厚度圈出的富煤带呈北北东方向展布,与北西侧的盆缘断裂方向基本一致,与盆地长轴方向有一定角度。

(3)富煤带与浅湖沼泽化环境关系比较密切,与砂体分布呈负相关系,凡浅湖相泥岩粉砂质泥岩发育地段,煤层较厚较多也稳定。而砂体发育的地段煤层较薄也不稳定。伊敏组下部以浅湖相泥岩沉积为主,相应煤层发育稳定,而上部砂体发育地段煤层薄也不稳定。

(4)呼山盆地中段富煤中心除受盆缘断裂控制外,还受沉降中心所控制。这类盆地的聚煤中心展布主要受两侧台阶状盆缘断裂活动的控制,随着盆地范围的扩展,早期形成的 盆缘断裂到后期已成为盆地新的“基底断裂”,这些 “基底断裂”常具有同沉积断裂的性质,它们的活动控制了盆地内部巨厚煤层或富煤带的分布位置和展布方向。

(5)当两侧的盆缘断裂存在差异性活动时,其聚煤中心更靠近主干断裂一侧,且各勘探线控制的煤层主要发育在沉积坳陷部位。由此反映了盆地局部地段沉降速度与泥炭堆积速度长期保持相对平衡的规律。

[1]王红梅,田立强等.内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗呼山煤盆地北东段煤炭详查报告 [R].山东省煤田地质局第三勘探队,2011

[2]刘树根,罗志立,赵锡奎等.内蒙古海拉尔盆地演化研究 [J].成都理工大学学报,1993(2)

[3]陈江峰,许亚坤等.云南富源一带晚二叠世层序地层与聚煤作用分析 [J].中国煤炭,2010(7)

[4]潘启宁,沈鸿章等.内蒙古自治区区域地质志[M].北京:地质出版社,1991

[5]许亚琴.东曲矿区晋祠组8#、9#煤层聚煤规律分析[J].中国煤炭,2010 (10)

Analysis on characteristics of Yimin Formation coal seam in Hushan coal basin and coal accumulating environment

Jiao Yehong

(The Third Prospecting Team of Shandong Provincial Bureau of Coal Geology,Tai'an,Shandong 271000,China)

Hushan basin in Chen Barag Banner of Hulun Buir City in Inner Mongolia is one of the subbasins in Hailar basin group,the coal-bearing strata in which mainly belong to the Yimin Formation of lower Cretaceous.Through analyzing the lithologic characteristics,sedimentary features of Yimin Formation,the paper researches the coal accumulating environment of the coal seam and the main impacting factors of the coal deposition.

Yimin Formation,coal-bearing characteristics,coal accumulation law,sedimentary cycle

P618.11

A

焦叶红 (1974-),女,山东泰安人,硕士研究生,地质工程师。现在山东省煤田地质局第三勘探队工作。

(责任编辑 张毅玲)