东莞行政体制改革顶层设计研究

王学敏 朱星星

(中共东莞市委党校,广东东莞 523083)

改革开放以来,东莞本着务实、创新的精神,碰到什么问题解决什么问题,不断推进行政体制改革,取得很大的成效。但是,这种改革思路,往往缺乏一种整体设计与长远规划,在改革之初与改革局部领域,改革成效较为明显,但随着改革的深入,各项改革之间就会因相互冲突而产生内耗,这种内耗会影响改革进程,使局部改革可能成为整体改革的陷阱,前期改革可能成为后续改革的阻碍,所以,改革必须有一个顶层设计,才会有明确的方向与协调的步骤。

一、东莞行政体制改革顶层设计必须处理好几个关系

转变政府职能一直是我国行政体制改革的关键。目前,在东莞行政体制改革中,也不断推进政府职能转变,但是,政府职能转变更多的还是体系内部进行转移,较少在政府与市场、社会间切割,而这恰恰才是政府职能转变的关键。

(一)科学界定政府与市场的关系

从全国的范围看,界定政府与市场关系的关键是政企分开,但是,从东莞的经济结构看,因为国有企业较少,政企分开不是主要的任务,更多的是如何让市场机制在资源配置中发挥基础性作用的问题。

一是适当定位招商引资工作。在区域竞争不断加剧的氛围影响下,招商引资成为政府的第一要务,东莞市、镇、村甚至村民小组都以招商引资作为工作重点,扶持企业成为政府发展经济的重要任务。但是,政府还是应该以营造良好的政务环境作为招商引资的基础,而不应过分突出政府经济干预的作用,甚至以牺牲资源配置公平性、削弱市场机制作用的方式进行招商引资。

二是政资公开。虽然东莞较少国有企业改制的问题,但是,东莞的基层也有不少以镇、村为主体的经济实体。东莞原来是农业县,在城市化过程中,传统的做法是依靠物业出租作为集体资产的支撑。近年来,随着土地资源越来越少,如何保证集体资产的保值、增值,壮大集体经济成为一个重要的课题,集体经济产生进军实业的冲动,这是一个危险的信号。虽然大部分集体资产是垄断性的资源,但如果没有一个科学的经营机制,会产生新的政资不分问题,影响市场机制的调配作用。

三是防止过度市场化。市场化是改革的一个基本方向。但是,提供公共服务、维护社会的公平正义却是政府的天职。治安、教育、卫生等公共服务职能是政府的职责,这些是不能过度市场化的。让企业承担这些职能,确实能减轻政府负担,保证企业盈利,但是这必然会增加居民的负担。东莞现在有大量的民营学校、民营医院,可以在一定程度上缓解教育资源与卫生资源紧缺的状况。然而,这也恰恰说明了东莞必须大力发展公立学校、医院,把政府应该做的事情做好。

(二)科学界定政府职能与社会管理的关系

“小政府,大社会”是当前行政体制改革的基本方向,关键点在于社会管理体制创新。党的十八大确立“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与和法治保障”的社会管理体制。目前的社会管理创新点主要是如何建立社会协同、公众参与的机制,搭建公众参与社会管理的平台,借助社会力量、民间资源管理社会。在计划经济年代,民众习惯于依赖政府管社会,社会自我管理的能力较弱,需要培养,所以这是一个过程。目前,东莞应大力培育社会组织并加强对规范社会组织的制度研究,制度供给是培育社会组织最好的催化剂。

一是要突出东莞社会管理的特殊性。大量外来人口的流入,使东莞的社会管理形成一种户籍与居住地分离的格局,而国家对流动人口的服务与管理都缺乏相应的法律法规。东莞作为一个没有立法权的地方政府,只能在现有的法律框架内制定相应的管理措施,导致东莞的社会管理事务特别复杂。

二是培育社会组织。通过社会组织孵化基地,东莞目前已培育了不少社会组织。社会组织从无到有,从小到大,从少到多,需要一个过程,不能急功近利,社会组织的建立还需要公民的自觉,社会组织不能成为“速成班”。应当充分借助东莞原来农村形态下的各种村社组织,建立非营利性组织;或是借助类似“同乡会”等组织形式建立新型自治组织;同时,还需通过一些专业社工队伍建立专业化的社会组织。

三是完善监管制度。社会组织承担的部分政府职能,往往也是公共事务,利用的是社会资源甚至直接是政府资源,这离不开必要的监管。尤其在公民社会还不成熟的阶段,一些组织可能打着非营利旗号,从事营利的活动。需注意的是,个别组织的破坏性行为,又容易打击那些真心服务的社会组织和爱心人士,他们奉献社会,结果却招来众多的质疑。所以,要完善监管制度,一方面鼓励爱心人士奉献社会,另一方面也杜绝社会组织的不良行为。

四是培育社会组织自我发展能力。目前,东莞的社会组织主要还是由政府提供资源,以政府向社会组织购买服务的方式,培育社会组织。需要明确的是,由政府向社会组织购买服务的方式应是一种过渡方式,社会组织应是政府与社会事务之间、社会与社会事务之间的桥梁,最终应该发展为以社会力量与民间资源为主力。应该鼓励社会组织“断乳”,更多面向社会,整合社会的公益力量,协助政府做好社会管理工作。

(三)科学界定政府事务与自治事务的关系

在基层管理中,政府事务、农村集体经济事务、自治事务作为公共事务往往混为一体,造成社区(包括村委会与居委会)成为“名虚事实”的一级政府。许多行政事务都由社区承担,同时,也让社区的集体经济承担大量的行政事务的管理成本。在多种公共事务的管理中,制度设计都是由市、镇、村三级分成承担,这本身就是把自治组织与政府组织混为一体定性。村级体制改革,也没完全解决这一问题,关键是没有科学界定政府行政事务与社区自治事务的边界。

为此,一方面应依据法律界定事务的性质,划分行政事务与自治事务。虽然行政事务与自治事务都是公共事务,但行政事务是政府的职能所在,由政府组织承担,自治事务是社区自治的职能,由群众性的自治组织承担。行政事务是有法律明确授权的,是政府组织的权力,也是政府组织的责任。如社会治安、公共教育、公共卫生等职能,是政府的职责所在,不应由社区组织承担。更为重要的是,许多政府部门将具体事务下放到社区组织,这些职能都应逐步剥离,在村级体制改革中才能明确政务中心的职能。另一方面政府也不应过度干预社区的自治事务。在集体经济发展与社区选举的过程中,政府有责任引导社区朝正确的方向发展,但不能过度干预,或是直接将社区当成一个下级单位进行工作安排。

(四)科学界定层级政府的职能关系

在目前东莞的行政体制的各项试点改革中,市、镇(街)之间的行政事务权限不够明确。由于市、镇(街)之间的行政事务权限的模糊形成了这样的情况:同样的行政事务,一般的镇(街)要到市里办,中心镇在本镇(街)就可以办理。中心镇与非中心镇不同,试点镇与非试点镇不同。或是基于法律的规定,许多行政事务,在镇(街)办理具体的环节后,最后还必须到市确认,这些行政事务的纷繁和复杂,不但没充分发挥“二级政府”扁平式管理的高效能作用,甚至造成行政相对人更为茫然的局面。因此,有必要对行政事务权限进行分类,从层级上明晰各级政府之间的权限。特别是要配合最终的撤镇建区和并镇建区的改革,让不同层级政府之间的职责更加清晰。

二、科学设计东莞政府的层级架构

(一)科学设计管理幅度与管理层级

合理的管理幅度与管理层级是行政区域划分的基础理论,合理的管理幅度是资源充分利用和管理有效性的关键。一个地区管理幅度的确定,应该衡量的因素主要有:管辖区域面积、常住人口数量、经济事务与社会事务量、社会成熟度、科技发展程度、现行的法律规定以及本地的历史文化因素等。东莞现在是2465平方公里,常住人口822.02万,超5000亿的经济总量,较为特殊的人口结构带来较为繁重的社会管理负担。同时,设计东莞行政架构,还需考虑以下基本的共识:一是原来二级行政的扁平式架构必须坚持;二是长期保持32个镇(街)与4个经济园区的分割状态是不利于东莞经济社会的发展的;三是将现有的32个镇(街)升格为县级政府是不现实的。在综合考虑以上因素的结论:一是撤镇建区或并镇建区是东莞行政体制改革的长远之计;二是建区以后下面不再设立镇与街道办事处,但必须成立规范的行政服务中心。

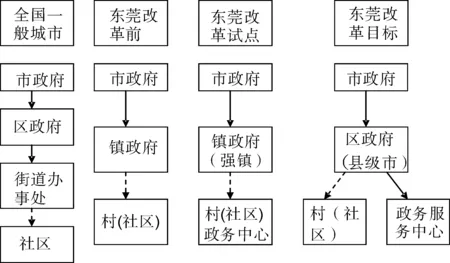

(二)东莞行政架构设计图

根据以上思路,本课题组的基本设计是:在转变职能的基础上,东莞应坚持实行“二级行政三级管理”的模式。“二级行政”是指通过改革形成的市与区两级政府;三级管理是指通过改革后的市、区与社区政务中心。社区政务服务中心应作为区的派出机构,形式上还是回到市-区-街道的架构,但街道办事处替换为社区服务中心,有所区别的是:如设街道办事处,下面还须设社区中心,如把中心作为区的派出机构,下面不应再设任何机构。东莞的行政架构设计如图1所示,设计的理由是:

图1 东莞行政架构设计图

一是通过升格镇街为区化解改革碰到的法律问题。依据现行的法律,行政执法与行政许可权限主要下放到县(区)一级政府,虽然在简政强镇改革的试点中,根据管理需求的现实,通过委托等形式,下放权力到镇一级政府。但是,改革无法绕过法律关于行政主体资格的规定,改革需依法进行。所以,将镇街升级为区政府(县一级政府)是化解法律矛盾的主要途径。

二是通过镇街合并解决资源分散的问题。资源分散、重复建设、行政浪费是东莞32个镇(街)分割的主要问题。通过撤镇建区或并镇建区,可以充分发挥行政资源与市场资源的效用,提升公共设施的档次与效用,也可以解决大量的审批、执法事务涌向市直部门而造成“行政堵车”的问题。

三是通过撤镇建区可实现农村管理体制向城市管理体制过渡。县—镇两级体制是农村管理体制的基本模式,市—区两级体制是城市管理体制的基本模式。东莞作为一个农业县发展到今天的城市,理顺管理体制是上层建筑适应经济基础的大问题。通过撤镇建区与完善社区中心,城市化的管理体制才能浮出水面。

四是通过社区政务服务中心解决基层管理体制问题。村委会与居委会作为群众性自治组织,一直承担着大量的行政事务,在东莞特殊的行政架构下,越演越烈,社区大有演变成为一级政府之势,从而失去东莞“二级政府”的体制优势。通过政务服务中心可以在一定程度上取代其他城市街道办的角色,同时又比街道更灵活与简化。

三、有机整合东莞各项体制改革之间的关系

近年来,东莞一直想尝试行政区划调整,并在试点镇开展简政强镇与村级体制改革。其实,行政区划调整、简政强镇与村级体制改革这几项改革的关联性极强,因此,必须把这几项改革作为一个系统工程,进行整体设计和长远规划,这样才能使以上几项改革协调推进。

(一)以“撤镇设区”或“并镇建区”为长远目标

东莞必须进行行政区划调整,这已逐步形成共识,只不过涉及到太多利益关系而谨慎暂缓。但是,如果行政区划调整是大势所趋,那么,其他单项改革必须服从此项改革,为此项改革铺垫,切忌前面的改革成为后面改革的阻碍。从管理的角度看,改革的基本方向是放权,简政强镇改革也体现了放权,但是,从长远来看,还必须以撤镇设区或并镇建区的改革解决这一系列问题:一是解决镇级机构没有执法权与审批权的法律问题;二是把县镇体制向市区体制过渡的问题。形式反作用于内容,在农村体制下是很难完成城市化的服务与管理需要的。

(二)及时调整简政强镇改革的思路

从2009年始,东莞以石龙镇和塘厦镇为试点单位,进行简政强镇的改革,然后在中心镇与经济园区铺开。如果按照这样的思路,在全市铺开,东莞32个镇(街)与4个经济园区,很可能就成为36个县区,后续改革更难推进,很可能成为后面改革的“陷阱”。未来改革必须及时调整思路:一是从“强镇”转变到以“简政”为重心。简政强镇是一个整体的改革,而改革试点则明显侧重于放权而不是简政。改革必须抓住转变政府职能这个关键,配合行政审批制度改革与村级体制改革,简化政府职能,才是真正意义上的“简政”。二是及时推进配套改革。尽可能让行政区划调整与简政强镇改革配套进行,在区划调整的基础上,进行事权的重新划分,改革才能统筹进行。

(三)强化村级体制改革的系统性

东莞的村级体制改革也是始于2009年,以厚街镇、黄江镇作为综合试点。目前,改革试点工作基本完成。考察改革的村级体制,改革必须强化其系统性:一是要与简政强镇改革配套。通过政务服务中心的建设,为镇(街)承接事权提供一个新载体,同时,剥离行政事务后的村(居)委会,又为简政提供了一个新的平台。二是处理好各种利益关系。不管是行政事务还是自治事务,都需相应的财政成本作为支撑。改革本质上是要处理好各种利益关系,但这种利益关系不能沿袭财政成本分成负担方式进行,而是应该依法界定。对基层事务的性质有规范的、科学的界定,从横向分类的角度,划分政府与社区自治之间的事务成本的界限,实现事、权、利、责的统一,而不是纵向分成的方式划分。三是必须有长远发展的眼光。从长远看,成立政务服务中心可能的结果是:政府部门更方便、更想把事务下沉,从而造成政务中心不堪重负。一方面造成机构人员臃肿,另一方面拉长行政事务的程序。所以,必须确定行政事务进入政务中心的门槛,明确哪些事务可以下放给政务中心,哪些事务不得进入政务中心,并有一个制度规范的支撑,政务中心才能真正成为便民利民的机构。

四、结语

东莞政府管理体制改革必须进行统筹考虑,即:行政审批制度改革本身就是“简政”,简政强镇改革的“简政”为大部制改革提供条件,通过“强镇”为设区提供前提,村级体制改革又为“简政”提供载体,这些改革必须系统研究,整体推进,最后实现撤镇设区,建立规范、简捷、有效的东莞特色政府管理体制。

参 考 文 献

[1] 杨庆育,赵骅,沈晓钟,等. 基础设施建设投融资理论与创新[M] .重庆:重庆大学出版社,2008.

[2] 王思煜. 东莞转型升级研究[M]. 广州:广东人民出版社,2011.

[3] 姜晓萍. 政府流程再造的基础理论与现实意义[J]. 中国行政管理,2006(5):37-41.